Con la furiosa nevada de estos días el encierro será total y sin fisuras. Durante, ¿qué? dos, tres, tal vez más días permaneceremos aún más incomunicados por la nieve cubriendo ya los techos, tapiando la vista desde mi ventana hacia los puentes, las viejas fábricas, el estadio: copos blancos en burlona danza con las invisibles —rojas— partículas de COVID, llenando el espacio entre el cristal de la ventana y el cielo que ya no consigo ver. No habrá modo entonces de ir a quejarse de nuestras miserias con la luna llena, luna de lobos que nos anda vigilando por estas noches; y echaré de menos los aviones que solían sustraerme por instantes de la monotonía de las tardes siempre iguales desde hace poco menos de un año, cuando el gran encierro comenzó. Los veía entrar y salir de la ciudad, llevando y trayendo mi añoranza de otro tiempo en que era yo quien iba en ellos, entrando y saliendo, llegando y volviendo; pero, sobre todo, conectando con todo lo que siempre parece otro: otra naturaleza, otra gente, otra yo que en realidad era solamente yo misma degustando otra sal sobre la lengua, resistiendo otra frialdad, supurando un distinto sudor.

El viaje no comienza cuando se recorren distancias sino cuando se atraviesan nuestras fronteras internas, cuando despertamos fuera del cuerpo, lejos del último lugar donde podemos tener casa, ha escrito uno de mis escritores preferidos, el mozambiqueño Mia Couto, en una novela que no he leído aún porque esa frase se me regaló solita desde una pared en la rua do Sol, en Porto.

En la desazón del encierro, planear qué haré cuando salga de él ha sido una falsa escapatoria al gris, dentro de este túnel en que estamos todos a veces queriendo imaginar que se vislumbran luces al final, sólo para comprobar que se trata apenas de nuestro deseo de creer que esta pandemia tendrá término. Puede que así sea, pero no sabemos cuándo. Ni si sucederá. Entretanto, soñamos. Y yo he querido imaginar que vuelvo a bailar como loca y a abrazar y besar como antes, a muchos, entre muchos, deshaciéndome en muchos. También, he visto alargarse la lista de lo que pretenciosamente podría nombrar los “viajes del futuro” —cómo si tal cosa fuera alcanzable, “el futuro”, pero que más valdría llamar “mis viajes dentro del túnel”.

Encabezada claro está la lista por el regreso a las ciudades de los orígenes: La Habana y París. Mas hay otros regresos a ciudades donde no llegué a terminar los recorridos necesarios. A Porto entonces tendré que volver, precisamente a la esquina donde me emboscaron las palabras de Couto, pintadas en azulejos cementados a una pared cuyo azulejeado original iba cayendo, como en casi todos los decrépitos edificios de la rua do Sol. Aquella vez, permanecí unos minutos saboreando la frase y nadie se sorprendió porque nadie me vio hacerlo. Como tampoco vio nadie entonces que, al decidirme a continuar mi camino y doblar en la siguiente esquina, iba despegándoseme una piel y otra saliendo; mientras me adentraba en el dédalo de otras calles, como si nada.

Era la muda —o la ecdisis, si se quiere. Y a eso había viajado a Porto. Huía de los perseguidores de quienes, si entonces hubieran podido seguirme, intentando agarrarme, me les habría ido de todos modos entre los dedos, dejándoles la vieja piel como reliquia de la que no sabrían cómo disponer. Y para cuando se hubieran figurado qué es lo que había sucedido, ya habría yo desaparecido, reptando mi nuevo cuerpo recién enfundado hacia otros destinos.

Eso pasó en Porto, par de años atrás.

Vivía entonces en los suburbios de New England y el aire demasiado limpio de los bosques me asfixiaba. Necesité el océano y en lo primeros días de enero me zafé de todo y corrí tanto por tantos aeropuertos hasta volar y de una noche a una mañana, soñolienta, desembarcar en Porto; todo para hacerme nueva entre el océano y un río, y, lo que era más importante, lejos de todo lo conocido y de quien me quisiera conocer.

Las horas de la pandemia tienen algo que me recuerda el sabor de aquel viaje a un Porto invernal y sin turistas, adonde llegué sola y sin reservación de hotel, nada más que huyendo. Sólo podía pensar en lo inminente. Toda la concentración volcada en las preguntas esenciales: ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué comer? ¿Tomo por este camino, o pruebo el otro? El precioso minimalismo de la errancia, incluso en la ciudad barroca. Subiendo y bajando colinas, todo se reduce en última instancia a encontrar, al final de cada callejuela, siempre el Atlántico o el Douro. Como en este tiempo de pandemia en que, hagamos lo que hagamos, cada día esperando sigue lo mismo que encontramos al principio.

No hay que oponer resistencias. No hay nada más que hacer que sucumbir a las aguas, la nada: dulce o salada.

Ouroboros. Porque la errancia cierra todos los círculos que pudieran quedar inconclusos y por eso mi primer almuerzo, tras haber encontrado alojamiento, me devolvía a la isla original, justo detrás del mercado do Bolhau. ¡Una lechonera! Y todo porque al acercarme a través del cristal entreví mesas ocupadas por señoras mayores, todas regordetas y bebiendo vino espumante, entregadas a profundas conversaciones donde seguramente hablaban de las nueras, de los hijos y las hijas, mal de sus maridos, si aún estaban vivos, bien, si eran viudas. Supe, antes de decidirme a empujar la puerta, que les saldrían lágrimas si mostraban las fotos de los nietos y, sin pensarlo más, entré a “O Forno do Leitāo do Zé”, que sería algo así como “La lechonera de José”

Por alguna razón que desconozco, las mujeres de aquella ciudad me intimidan.

Tengo la sospecha de que, con la misma destreza con la que lavan las sábanas que luego tienden al sol incluso en invierno, que preparan los pasteis de nata, desalan el bacalhau y venden frutas en el mercado, les pegan unas buenas zurras a sus maridos. Mientras, sus hombres, que también lucen recios y laboriosos, de manera igualmente inexplicable se me desvanecen detrás de mi recuerdo de Porto; volviéndose sombras, escurridizos.

“Tu como un rio adormecido e doce

Seguindo a voz do vento e a voz do mar

Subindi as escadas que sobem pelo ar.”

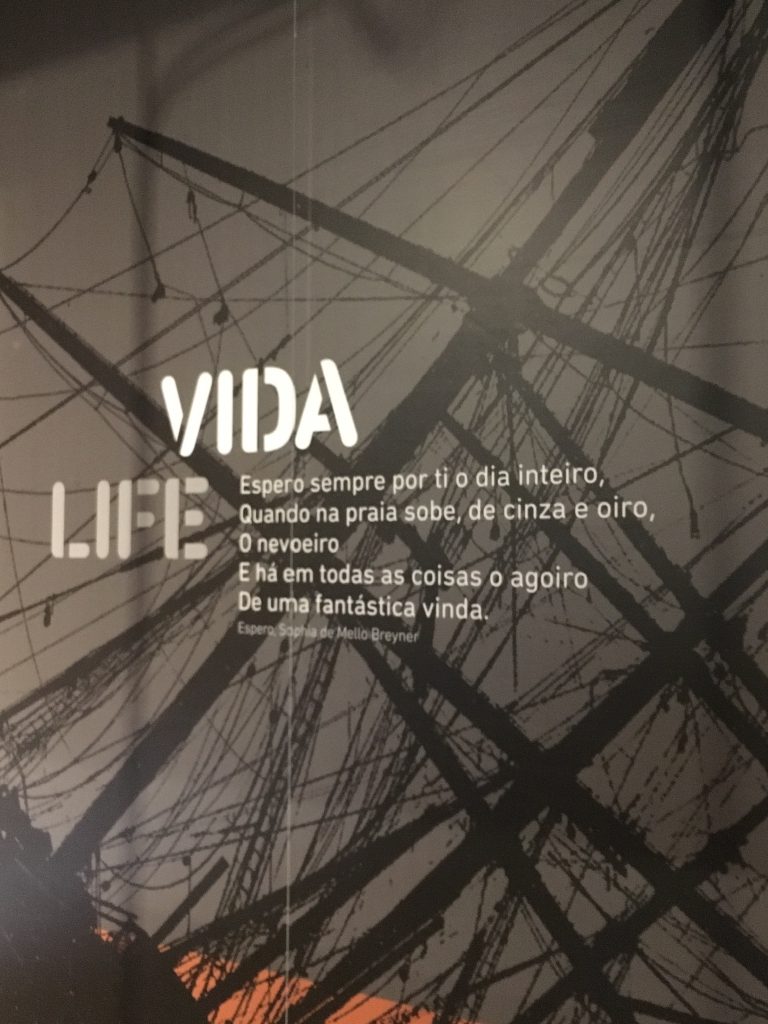

A la portuense Sophia do Mello Breyner Andresen la descubrí más cerca del mar que del río, tan inesperadamente como ocurrió con aquella frase de Couto. Fue en São Pedro da Afurada, el pueblito de pescadores adonde iba a cenar casi a diario —la comida guiándome siempre. Poco antes de lanzarme sobre una grillada de camarones, era domingo, creo, cuando entré en la rústica nave donde con un cariño casi táctil atesoran la memoria y el presente del vecindario, cuidando de no anquilosarlo bajo el nombre de museo; y allí, en el Centro Interpretativo do Património da Afurada, acompañando algo sobre marineros y barcos encontré sus versos.

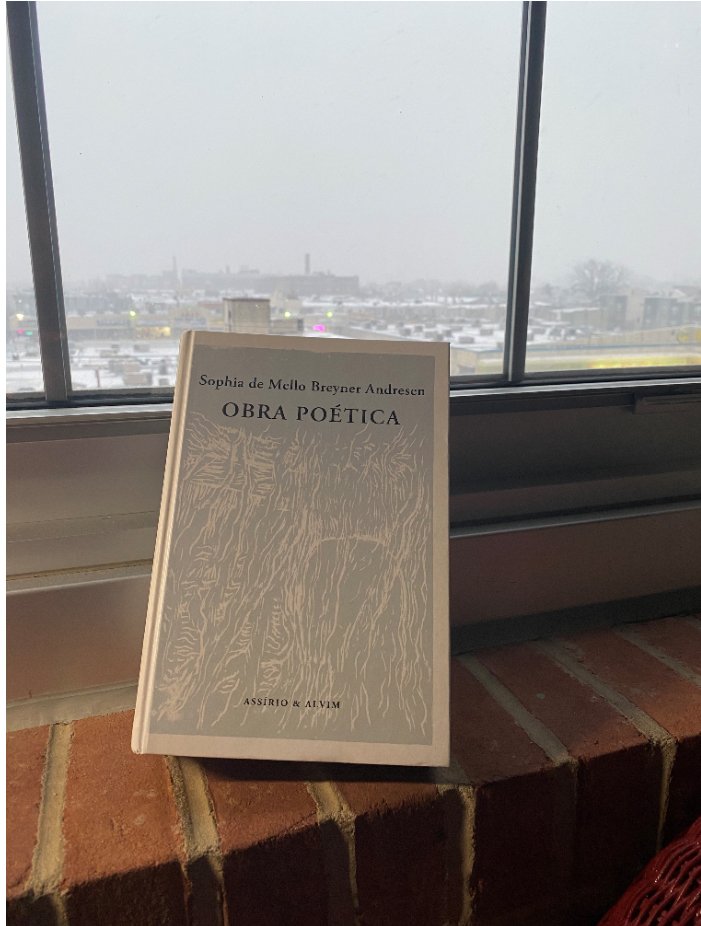

Al día siguiente, en la famosa Livraria Lello —que no es sólo el santuario turístico para fanáticos de Harry Potter pues conserva un inventario mucho más interesante que el de la FNAC— compré su Obra poética; y me fui a la playa a leerlo para descubrir que sobre la arena, frente al viento del Atlántico, un libro de Sophia do Mello es una enciclopedia que abierta al azar ofrecerá siempre la palabra justa para la mujer marina que soy. Más si al alzar la vista lo que se viene encima es el color que sin saberlo siempre había buscado: el de mis funerales y mi devenir.

Y es que en Porto me di de bruces conmigo misma y eso me intimidaba entonces tanto o más que la mirada torva de las viejas portuguesas. O sería tal vez que en ellas descubría mis propias batallas y la amenaza, la inspiración y el rezo de mis madres. Sean ellas o yo, poco importa la causa; he de regresar a Porto en algún momento de eso que llaman futuro pero que en estos días tan impensables sólo con cautela se debería pronunciar. Volver, aunque sea tan sólo para recuperar el secreto de la piedra convertida en casa en la ladera de la montaña, junto al suntuoso puente Luis I, de la luz hecha memoria y el silencio meciéndose sobre las manos de la mujer del pescador, la arena vuelta ensueño y el bramido del océano, dura espuela. Volver para aventurarme más allá de mí misma, justo al extraviarme en el entramado de callejuelas que surcan sin concierto Villa Nova de Gaia, dentro de una imaginaria conversación sostenida con un inexistente espíritu macilento y sardónico. Entrando en el laberinto sin que haya modo de salirse. Ni deseo de hacerlo, por demás.

Me recuerdo ahora hace dos años, ya en la sala de embarque del aeropuerto de Porto, que como se sabe es el mejor lugar para pensar, a punto de regresar y preguntándome si de veras había ocurrido la muda. Preguntaba, insisto, apenas consiguiendo escucharme dentro del bullicio de los aeropuertos, envuelta en la avalancha de las conversaciones de los otros, que por no ser las mías cómodamente me arropaban, salvándome de mí misma, de esa que devenía allá, entre Douro y Atlántico. Intrigada entonces quería saber quién iba yo a ser, o quién estoy siendo ahora mientras arrecia la nieve sobre Philadelphia y reabro el grueso tomo de Sophia de Mello, en espera de lo que sea que pueda ser esta noche de luna lobuna sin luna, este túnel no cartografiado, y de mañana, en que, dicen, continuará nevando.

Sin parar.

Por lo menos, he aquí un pronóstico: nieva y nevará. Y eso ya es una seguridad, un futuro. Tal vez, el único que ahora mismo nos es concedido.