Angkor Wat podría ser ese lugar imaginado en el que el tiempo llega a su quietud.

Su fama como mayor templo religioso del mundo apenas recoge su huella en el naturalista francés que lo encontró, mientras recolectaba plantas exóticas, cuatrocientos años después de que fuera tragado por la selva, en Camboya.

Aunque no ha podido descrifrarse a ciencia cierta cuánto tiempo duró su construcción ni si se llegó a terminar alguna vez, sí se sabe que no fue un sitio apartado, reservado a una casta de elegidos, sino la sede de un imperio, rodeada de viviendas, talleres, campos de cultivo, mercados, caminos, donde pululaban agricultores y comerciantes, y desde la cual la gran civilización khmer dominaba a casi todo el sureste asiático.

A diferencia de mármoles brillantes y mosaicos multicolores con inscripciones en cuatro lenguas muertas que exaltan el paso de una reina a la ultratumba, como el Taj Mahal, o de túmulos funerarios cubiertos de jeroglíficos consagrados a cosmogonías herméticas como las pirámides egipcias, las piedras de roca arenisca carcomida del templo de Angkor Wat son un macizo conmovedor, que lo deja a uno pensando en algo más que el afán de eternidad de un emperador.

El complejo urbano de Angkor (ciudad en lengua khmer) reúne edificios que encierran laberintos de pasillos, cámaras, piletas bautismales, torres, puentes, patios, guardados por esculturas descomunales de leones y serpientes de siete cabezas (nagas), que sostienen la armonía del universo y sirven de compuertas entre dioses y humanos.

En sus muros, columnas, barrorrelieves, se narran pasajes del Bhagavad Gita y otros textos sagrados del hinduismo, fe del fundador de Camboya, donde Vishnú, Krishna y sus guerreros se reparten el campo de batalla. En paralelo, otros frisos ilustran a soldados khmers combatiendo con los siameses (que hoy llamamos thais), secuencias sensuales de bailarines y concubinas del emperador, junto a paredes grabadas de arriba abajo en sánscrito, esa escritura cuyos trazos recuerdan cadenas de caracoles.

Creo que fue mi maestra de Historia del pre la que me sembró la afición por civilizaciones y textos milenarios, como Gilgamesh y el Popol Vuh; la fascinación por lenguas ignoradas como el sánscrito y el latín, que me hicieron sentir que Occidente es apenas un pedacito del mundo. Vagando por aquellos templos derruidos, lo que más me intrigó, sin embargo, fue la convivencia de dos religiones tan diferentes como el hinduismo y el budismo.

En Angkor Wat, Shiva y Brahma cohabitan con las diversas encarnaciones de Buda, en el espacio y en el tiempo. Aunque esa pluralidad no equivalga a creer en ambas religiones al mismo tiempo, dice mucho acerca de la cultura entre los khmers. ¿Se imaginan en el mismo gran templo y rodeados por los mismos fieles, a Jesucristo y la Virgen María al lado de Mahoma, Shangó y Yemayá?

La segunda moraleja de mi travesía camboyana fue el hábito de la fe en la vida cotidiana, la compenetración social entre los sacerdotes y la gente. Cruzarse con monjes en cualquier esquina es común en Thailandia y Vietnam, relativamente más que en otros países de Asia, como Japón y China, donde la religiosidad también se respira; es decir, que la gente circula por los templos con la misma naturalidad que entra a los mercados o los parques.

Sin embargo, nunca había contemplado un rito budista oficiado por un niño. Tropezármelo en Angkor Wat me deslumbró. Sus gestos y él mismo parecían algo tan natural en aquel entorno, mientras compartía la gracia divina con otro de su misma edad, sin parafernalia religiosa ni adulto de por medio.

Probablemente muchos asocian la descripción de estos templos con las imágenes exóticas puestas en circulación por las series de Indiana Jones y de sus epígonos. De hecho, fue el colonialismo francés el que construyó esas visiones, desde finales del siglo XIX, sobre lo que ellos bautizaron como la Cochinchina, un mundo oriental misterioso y lleno de rarezas, entre las cuales emergía esa ciudad sumergida en la selva camboyana, Angkor Wat.

Para muchos de nosotros, cubanos de los años 60, el sudeste asiático salía por televisión todos los días, con los bombardeos de Camboya lanzados por Nixon en la fase final de la guerra de Vietnam, que nos situaron al país de los khmers y a Laos en el mapa del conflicto.

La intervención de EE. UU. y su extensión a los vecinos, llamada por ellos “escalada estratégica”, había provocado el derrocamiento de la monarquía en Camboya, y propiciado el surgimiento de la guerrilla de los khmer rojos. Luego del retiro estadounidense y la caída de Vietnam del Sur, esta facción comunista logró derrotar a los militares camboyanos y tomar el poder.

En lugar de reponer la monarquía, o de instaurar un régimen socialista como el de Vietnam o China, los khmer rojos impusieron una dictadura ultrarradical, que exterminó a millones de camboyanos en menos de cuatro años. La intervención de Vietnam en 1979 empujaría a las huestes de Pol Pot fuera de la capital, y las arrinconaría en el norte, para dar paso a un nuevo régimen que puso en el gobierno a Hun Sen, líder del Partido Revolucionario Popular camboyano (comunista), colaborador de las fuerzas de Vietnam en su derrocamiento. Años después, Sen se convertiría en uno de los artífices de un acuerdo nacional que restableció la monarquía y un régimen pluripartidista, con una nueva constitución. Treinta años de este nuevo orden acaban de cumplirse hace pocos días.

Fue como observador de las elecciones, hace cinco años, que llegué a Camboya, en el verano de 2018.

Éramos más de cien invitados, venidos de China, Rusia, EE. UU., Francia, Australia, Japón, Vietnam, Laos, Thailandia, Canadá, Suecia, Colombia, entre otros países, y de organizaciones políticas de todos los colores. En el registro electoral aparecían el gobernante Partido Popular (PPC), el monárquico Funcinpec, y otros diecisiete partidos. El principal opositor, Partido para el Rescate Nacional (PRNC), había sido declarado ilegal seis meses antes; y su líder —a la sazón en el extranjero—, proscrito de la justicia.

Aunque esta exclusión era criticada, en particular por gobiernos occidentales que se negaron a enviar observadores oficiales, no impidió que los observadores independientes descendieran sobre Phnom Pen, incluidos congresistas estadunidenses en activo y la mismísima organización internacional de la Democracia Cristiana.

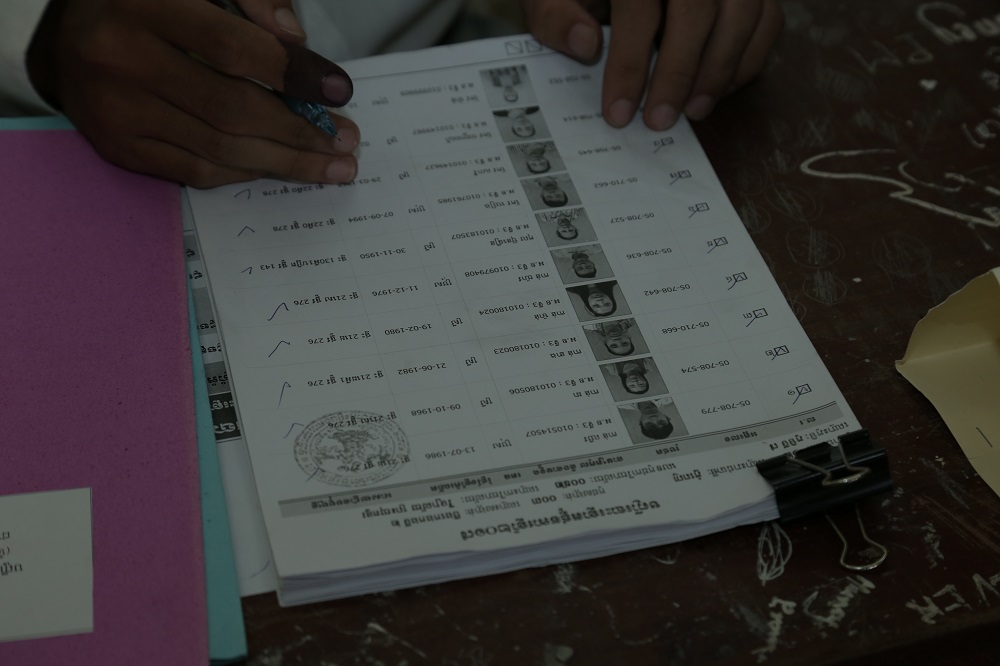

Nos dieron a elegir a qué distrito queríamos ir como observadores, y los de mi delegación nos fuimos a un barrio obrero de la capital, donde el colegio electoral se había instalado en una escuela. Allí entramos y salimos a lo largo del día, viendo la constitución de las mesas, la declaración oficial de los partidos en competencia legal, las boletas con los nombres y las fotos de los candidatos, el desfile de votantes, su identificación en el padrón electoral, la presencia de los representantes de la comisión electoral municipal y de los partidos. El transcurso de la votación se extendió hasta el fin de la tarde.

Una vez que se cerraron las urnas, el conteo se realizó a viva voz, mientras un miembro del colegio iba sumando en un papel grande pegado sobre una pizarra los votos que cada partido acumulaba. Después supimos que en todo el país había votado 80 % de los electores registrados. La concentración de votos en la columna del PPC era ostensible; aunque nadie se retiró hasta que concluyó el conteo.

Al día siguiente supimos que el triunfo del Partido de gobierno había sido tan arrasador que había conseguido todos los escaños del Parlamento. En una conferencia de prensa desfilaron las delegaciones de observadores internacionales. Sus informes coincidían en la pulcritud del mecanismo electoral, el estricto respeto a las normas establecidas para el funcionamiento de los colegios electorales, el acceso asegurado de los observadores a todas las fases de las elecciones, la transparencia del proceso.

Una periodista de NHK, la agencia de radiotelevisión pública de Japón, interrogaba a la delegación de la Internacional Demócrata Cristiana (CDI, por sus siglas en inglés). “¿Cómo pueden convalidar unas elecciones en las que la oposición ha sido suprimida?“. El presidente de la CDI, dirigente del Partido Conservador de Colombia y expresidente del país en la época de auge del conflicto armado, que compartía la delegación observadora con un vicepresidente (cubano) de la CDI, le respondió: “No vinimos a juzgar la política interna de este país; solo a testimoniar la limpieza del proceso electoral“. La periodista se les quedó mirando como si fuera la naga que guarda la entrada de Angkor Wat. Y se sentó sin decir palabra.

Muchos son los matices ausentes en estas notas al margen, en las que se juntan memorias, comentarios de paso, conversaciones, que no pretenden contestar, ni remotamente, las preguntas sobre la historia contemporánea de Camboya.

¿Qué cambió en la vida de esa sociedad rural después del fin del terror de los khmer rouges? ¿En qué medida el nuevo régimen dio acceso al trabajo, la educación, la salud, la cultura, la libertad religiosa, la dignidad humana? ¿Fue su capacidad para defenderse y la imagen del país ante los extranjeros? ¿Su lugar en la región y en el mundo? ¿Su relación con los vecinos más poderosos? ¿Qué curso seguirá el país, ahora que Hun Sen, con su aval de liberador nacional, no es el presidente desde hace pocas semanas?

Los pueblos sometidos a vicisitudes milenarias arrastran consigo las experiencias más contradictorias como parte de culturas nacionales caracterizadas por su complejidad.

La búsqueda de la independencia y la libertad, el bienestar y la estabilidad, tropieza a menudo con escollos, y a veces con las mismas acciones que persiguen cada una de estas metas.

Los que Darcy Ribeiro llamaba pueblos nuevos hemos vivido nuestra historia a otra velocidad y en otra relación con el pasado. Sin embargo, mirar a estas culturas tradicionales, cuyos avatares no soñamos nosotros, y a los destellos de ese pasado, nos devuelve vivencias que pueden ayudarnos a entender nuestro lugar de otra manera. Y eso resulta clave si de explicarnos y de ubicarnos se trata.

siga defendiendo lo indefendible…le ha ido bien !! Pol Pot e Ian sary eran comunistas….tipo Staln asiaticos.No tiene siempre la culpa los USA….

Y le abundo..Mao Tse tung hizo o mismo que los Khameres rojos…ha oido hablar de la Revolucion cultural ?? O eso es mentira imperialista ??