|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

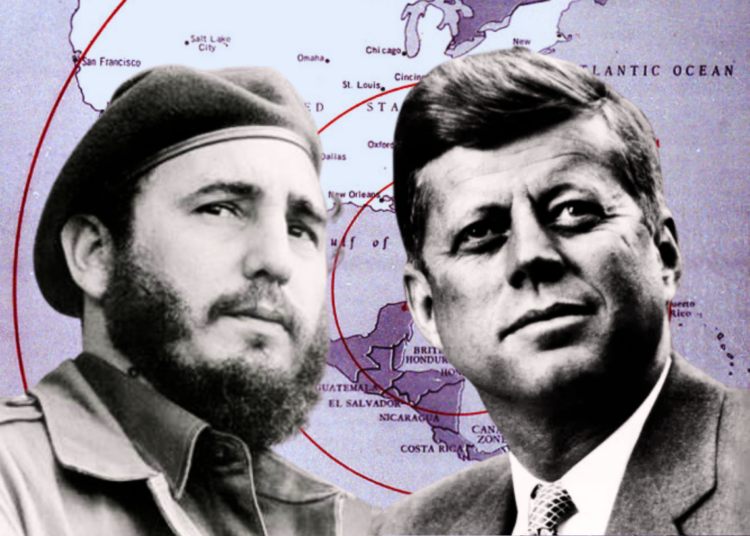

Recuerdo como si fuera ayer la sesión de la conferencia tripartita sobre la Crisis de Octubre, en enero de 1992, cuando Fidel Castro evocó la muerte de Kennedy.

Alrededor de una mesa larguísima estaban reunidos los personajes sobrevivientes de aquel acontecimiento, cuando habíamos estado a punto, treinta años antes, de “termonuclearnos todos en el planeta” (Retamar dixit). El general Gribkov, que planeó el despliegue de los cohetes; el secretario de Defensa McNamara, que propuso el bloqueo aeronaval (“la cuarentena”); el comandante Sergio del Valle, jefe del Estado Mayor de las FAR en 1962, junto a exsubdirectores de la CIA, asesores de Kennedy, expertos de las tres delegaciones. Entre esos académicos acompañantes, estaba yo.

Fidel recordó entonces el talento y la valentía de JFK, su capacidad de liderazgo. Que su Alianza para el Progreso hacia América Latina y el Caribe había sido una idea brillante. Y que su manejo de la Crisis de los Misiles había consolidado ese liderazgo, por lo que podía haber sido el presidente en mejor posición para rectificar la política estadounidense hacia Cuba.

Fidel había tenido pruebas de esa capacidad el mismo día de su muerte.

Contó que la mañana del asesinato, el 22 de noviembre de 1963, él estaba hablando con el periodista francés Jean Daniel, quien visitaba Cuba por encargo de JFK. Según lo que Daniel había estado preguntándole, Fidel había tenido la impresión de que JFK exploraba la posibilidad de dialogar. En qué medida el líder cubano había tenido conciencia del riesgo que habíamos corrido —le interrogaba el periodista— cuando llegó la noticia del atentado.

Fidel hizo una pausa, para preguntarse si Daniel habría escrito alguna vez acerca de aquella conversación. Recordé que Arthur Schlesinger Jr, amigo personal, biógrafo y asesor de JFK durante la Crisis, con quien habíamos estado trabajando en la organización de la Conferencia, me había mandado un texto que el francés había publicado en The New Republic, apenas un año después de la muerte de Kennedy. Así que apreté el botón del micro y se lo comenté a Fidel. Él se viró para el lado derecho de la mesa, donde yo estaba sentado, y me preguntó qué decía. En ese instante me quedé en blanco.

Casi instantáneamente, Schlesinger, que estaba del mismo lado de la mesa, apretó su botón y comentó telegráficamente la versión de Daniel en su artículo “Cuando Castro oyó la noticia”. Algunos aspectos no mencionados en ese breve comentario, y otros que me vinieron a la mente después del sofocón, me han ayudado a reconstruir aquel momento clave en las relaciones EE. UU.-Cuba, cuando quedaría definida la estructura del conflicto para la posteridad.

Según Daniel, él y Fidel habían invertido una madrugada en hablar de las relaciones, tres noches antes. En esa primera sesión, poco antes del asesinato, el comandante había construido un duro alegato sobre la guerra de JFK contra Cuba, incluyendo Playa Girón, las acciones paramilitares de la contrarrevolución, los alzados del Escambray, el bloqueo, las amenazas de invasión durante la Crisis de Octubre, los planes de asesinato en su contra. Lo consideraba personalmente responsable de todo.

Fidel había comentado que, a fin de cuentas, si lo mataban a él, su influencia en América Latina y “en todo el mundo socialista”, iba a aumentar. Que lo más importante no era su vida, sino la paz en el hemisferio. Para lo cual tendría que surgir en Estados Unidos un líder capaz de comprender las realidades explosivas de América Latina y afrontarlas antes de que estallaran.

Sin embargo, acto seguido había reconocido que “Kennedy todavía tiene la posibilidad de convertirse, a los ojos de la historia, en el más grande presidente de los Estados Unidos, más que Lincoln, el líder que por fin comprendería que puede haber coexistencia entre capitalistas y socialistas, incluso en las Américas.” Mencionó que, para Jruschov, Kennedy era un hombre con quien se podía hablar; y que otros líderes le habían asegurado que este objetivo tendría que esperar a su reelección. “También creo que él ha comprendido muchas cosas en los últimos meses. Y en última instancia, estoy convencido de que cualquier otro sería peor”. Finalmente, Fidel le dijo con picardía que, si volvía a reunirse con Kennedy, le transmitiera que él estaba dispuesto a declarar a Goldwater [el candidato republicano] su amigo, si eso garantizaba la reelección de JFK.

Además de los matices apuntados, resulta reveladora, desde aquí y ahora, la descripción de Daniel sobre la reacción de Fidel y su conducta a partir de conocerse el atentado.

“Es una mala noticia”, había repetido. Comentó sobre la veta lunática alarmante en la sociedad estadounidense, y que bien podría haber sido obra de un loco o de un terrorista.

Cuando se supo el fatal desenlace, Fidel se puso de pie y le dijo: “Todo ha cambiado. Todo va a cambiar. Estados Unidos ocupa tal posición en los asuntos mundiales que la muerte de su presidente afecta a millones de personas en todos los rincones del planeta. La guerra fría, las relaciones con Rusia, América Latina, Cuba, el movimiento negro en EEUU… todo tendrá que ser repensado. Le voy a decir una cosa: al menos Kennedy era un enemigo al que nos habíamos acostumbrado. Este es un asunto serio, extremadamente serio”.

Y agregó: “Ahora tendrán que encontrar al asesino rápido, pero muy rápido, de lo contrario, verán que nos echarán la culpa. Dígame, ¿cuántos presidentes han sido asesinados en EEUU? ¿Cuatro?” “Me he opuesto siempre a tales métodos, en primer lugar, por razones políticas. Cuando estábamos en la Sierra, algunos revolucionarios querían matar a Batista, acabar con el régimen decapitándolo. Si Batista hubiera sido asesinado, lo habría reemplazado algún militar que habría hecho pagar a los revolucionarios por el martirio del dictador”.

Cuando al rato se dijo que Lee Harvey Oswald, el asesino, era un espía casado con una rusa; y luego, que había sido miembro de un grupo de solidaridad con Cuba, Fidel le comentó a Daniel: “No tienen ninguna evidencia de que sea un agente, un cómplice. Pero dicen que es un admirador, para tratar de asociarlo en la mente de la gente con el nombre de Castro y la emoción despertada por el asesinato. Este es un método publicitario, un dispositivo de propaganda. Seguro que todo pronto pasará. Hay demasiadas políticas en competencia en los Estados Unidos para que una sola pueda imponerlas universalmente durante mucho tiempo”.

Daniel terminaba su artículo impresionado por que, a pesar de Playa Girón, la Crisis de Octubre y la contrarrevolución armada aún viva, el gobierno cubano expresara públicamente su duelo por la muerte del presidente de EE. UU.

Investigando en las bibliotecas presidenciales, donde se guardan documentos secretos, se encuentran evidencias sobre el intercambio que, desde épocas remotas, ha existido entre instancias de ambos lados, mediante una pléyade de actores (y actrices), en un flujo casi siempre invisible de canales formales, pero sobre todo informales, a los que en otra parte he llamado metadiplomacia.

La misión encargada personalmente por JFK al periodista francés, ejemplo de esa metadiplomacia, fue parte de una serie de intercambios secretos extendidos a lo largo de 1963, y derivada del interés de ambas partes por encontrar vías alternativas al collision course que nos había arrastrado al borde de la guerra global termonuclear unos meses antes.

Tanto JFK como Fidel Castro se empezaron a mover en esa dirección, con acciones, algunas de ellas incluso públicas, que expresaban actitudes distintas, y una voluntad de negociación y entendimiento. Aunque esa tendencia a explorar un camino diferente al ultimátum no se esfumó del todo después de la muerte de JFK, no sobrevivió a la polaridad de la campaña presidencial de 1964, donde Cuba volvió a ser, como en 1960, un test para medir cuán soft with communism era el otro. El ramo de olivo que empezaba a despuntar se vería sepultado finalmente por la escalada de la invasión llamada guerra de Vietnam y el desembarco de marines en República Dominicana en 1965.

Rememorar la coyuntura del asesinato de JFK viene al caso porque ha vuelto a la palestra en estos días, cuando el presidente Trump ha reiterado su intención de sacar a la luz los documentos todavía clasificados del magnicidio de Dallas. ¿Por qué la insistencia en develar esa caja negra de parte de Trump, precisamente ahora?

Uno de los principales investigadores que, a lo largo de décadas, ha abierto brecha en la tupida compartimentación alrededor de esos documentos es Peter Kornbluh, analista del National Security Archives (NSA). Así que a él le pregunté y esta fue su respuesta:

Como sabes, nada habla tanto del Estado profundo como las teorías conspirativas en torno al asesinato de John F. Kennedy. Trump es un gran creyente en el Estado profundo, que, según él, lo persigue. Así que, desde su anterior mandato, ordenó que algunos documentos todavía clasificados se publicaran. La CIA se había pronunciado al respecto argumentando que estos documentos contenían una serie de secretos, cuya revelación podía ser perjudicial. Finalmente, Trump ordenó la publicación, y cuando se produjo, especialmente uno resultó bastante significativo. Mostraba que la CIA tenía escuchas telefónicas dentro del aparato de gobierno en México, y en particular en la propia oficina del presidente del país. Y eso te da una idea del tipo de secretos que la CIA ha estado encubriendo durante todos estos años. Lo que en esos documentos se sigue censurando (total o parcialmente) revela los esfuerzos de la CIA y de aquellos que estaban en su nómina y ocupaban puestos muy altos en el gobierno mexicano.

Ahora bien, Trump no respeta realmente el tema de la información clasificada. Ya lo sabemos, por haber dispuesto de documentos secretos y llevárselos a su casa de Mar-a-Lago, después de haber sido presidente por primera vez. A menudo él mismo da información clasificada a gente que no debería. Y por eso se quiere presentar ahora como un presidente transparente, dispuesto a dejar que todos estos documentos salgan a la luz. Veremos qué pasa. Seguramente aparecerán algunos fragmentos de historia interesantes. Pero ciertamente no vamos a enterarnos de nada más sobre quién mató a John F. Kennedy, más allá de lo que ya sabemos. Es decir, resulta extremadamente improbable que la desclasificación de esos documentos cambie nuestra comprensión del asesinato mismo.

Concuerdo con Kornbluh en que difícilmente las desclasificación de documentos en torno al crimen de Dallas colme las expectativas existentes sobre la verdad, ni abra esa caja negra con todas sus ramificaciones.

En efecto, ningún thriller político de Netflix tiene tantos ingredientes de drama y suspense como el asesinato de JFK. De entrada, no es difícil imaginar una conspiración tejida con los hilos de sus enemistades, que solo dentro de EE. UU. fueron legión. Los halcones, que lo veían como blandengue y culpable del auge del “comunismo internacional”; los racistas, que abominaban sus simpatías hacia los derechos civiles y que se vieron obligados a tascar el freno de la integración en las universidades sureñas; la mafia, acosada por su hermano, el Fiscal general, resistido a “cuadrar la caja con ellos”; los personajes de la CIA que vieron su omnipotencia recortada después del fiasco de Playa Girón; los militares que habían propuesto aprovechar la Crisis de los Misiles para lanzar un primer golpe contra la URSS; el exilio cubano más beligerante, que nunca le perdonó haberse abstenido de intervenir directamente cuando la batalla de Girón se vio perdida, y que calificó el pacto con Jrushchov como traición. Para no hablar de quienes en Vietnam, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana, Tailandia, Laos, el Congo, El Salvador, Ecuador, y otras partes, responsabilizaban a EE. UU. por golpes de Estado y apoyo a regímenes dictatoriales en sus países.

Que por obra y gracia de las desclasificaciones ordenadas por Trump se hagan visibles todas las manos detrás del “arma humeante que apretó el gatillo” puede ser demasiado ingenuo.

Sin embargo, como puede verse, reconstruir la coyuntura histórica del asesinato ahora mismo es un ejercicio que vale mucho la pena. Claro que para hablar de lo que pasó hace más de medio siglo no basta la simple historia oral, no basta con discursos, ni con sentimientos que aquel contexto nos hace evocar ahora, en especial si se trata de captarlo con sus acciones y reacciones, en vez de suma de errores y aciertos.

Me he detenido en detalles de una entrevista publicada a fines de 1963, que apenas treinta años después casi nadie recordaba —ni siquiera la memoria de elefante de Fidel—; así como en su evocación de la coyuntura de 1962-63, difundida por la Televisión Cubana hace otros treintipico, y que la mayoría seguro tampoco recuerda. Finalmente, he aludido a diálogos y cruces metadiplomáticos que aparecen en documentos secretos, desclasificados a veces con muchísimas tachaduras, con que me he topado trillando archivos presidenciales.

Lo más interesante de esta reconstrucción es que permite reunir piezas de un rompecabezas, donde emergen imágenes de JFK y de Fidel, en aquel contexto tan diferente al de ahora; imágenes también muy ajenas al espíritu de inflexibilidad y doctrinalismo ideológico con que muchas veces se les caracteriza.

Ahí está el JFK, que a los 43 había sido elegido presidente de EE. UU.; cuya mayor derrota, Playa Girón, y mayor logro, la salida a la Crisis de los Misiles, estaban ligadas a Cuba. En 1963 ya ha aprendido cuál puede ser el costo de derrocar la Revolución cubana por la fuerza. Sigue preocupado por la alianza cubano-soviética y la influencia de la Revolución en los movimientos de liberación nacional en la región. Pero sabe que para incidir en el curso cubano hay que empezar por descartar los ultimátums. Y ha empezado a explorar ese camino.

Ahí está el Fidel, que a los 32 fue el líder político de una revolución de liberación nacional, enfrentada por los EE. UU. casi desde el principio; ya no es un guerrillero en el poder, sino un hombre de Estado, que ha lidiado con las dos grandes potencias en medio de la Crisis de Octubre. Busca el diálogo con esos EE. UU. que le han hecho la guerra con todo, y cuyas complejidades políticas e idiosincrasia conoce muy bien. Está dispuesto a hablar acerca de cualquier preocupación de interés mutuo. Listo para negociar en torno a cualquier tema de nuestras relaciones internacionales, aunque no sobre el sistema traído por la Revolución ni la soberanía nacional. Tiene 37 años y un prestigio de alcance mundial.

Aunque la historia no tomó el camino que señalaba la voluntad de ambos líderes, aprovechar ese legado valdría la pena, en el contexto del centenario de Fidel Castro.

Muy interesante el artículo. Gracias!

Aunque, con todo merecido respeto hacia Kornbluh, yo no estaría tan seguro de que ya no queda nada revelador entre lo que falta por desclasificar. De hecho, solamente así se podría explicar la reticencia de Mike Pompeio durante el primer período presidencial de Trump y sus esfuerzos exitosos para limitar y posponer la desclasificacion.

Por otro lado, después de romper el récord de ( supuestos?) intentos de asesinato en público, Trump podría verlo como una especie de simbólico seguro de vida.

Por último, si al final resultara que altos oficiales de la CIA, en esa condición o a título personal, participaron de alguna manera, las consecuencias de imagen serían desastrosas para los EEUU. Sólo por eso, más de uno buscaría la prórroga de la desclasificacion hasta la eternidad.

Excelente estimado! Sólo que cada vez que leemos sobre el tema, “nos sabe a poco”. Un abrazo grande.

Gracias Rafael, quiero colaborar con usted en este y otros temas análogos, tanto en este sitio, como en la Revista Temas. Mi correo está ahí. Gracias nuevamente.