I

Ni plena vigilia ni absoluta ensoñación. Una suerte de limbo que le permite desplazar los centros sensoriales, alterar a capricho sus funciones, recolocarlos en un orden no atenido a lógica alguna: mira con las manos, huele con los ojos, oye con el paladar…

Ha llegado no se sabe de dónde ni después de vencer cuáles acertijos. Está, y eso es todo lo que importa.

Llueve en ese jardín un blanco interminable. Siente la gozosa soledad. Por primera vez en mucho tiempo ajusta sus pulsaciones al tamborilear de las gotas en la piel.

Quien pudiera verlo no entendería. ¿Qué hace un hombre ahí en la posición del loto, de cara al infinito, cuando a su alrededor los estruendos de la ciudad delatan el caos, el derrumbe inevitable? ¿Dónde están las flores? ¿Qué sitio es ese que él reclama jardín, y que para el que observa no es sino simple polígono, prolijo sólo en su desnudez, sin baluartes ni plaza que le pongan fronteras? ¿Por qué no lo calcina el sol? ¿Por qué los alisios no lo abaten, si arrastran su energía hacia el mar, más allá de la Isla?

Pero para lo que verdaderamente nos interesa, se trata de un hombre en su jardín. Lo ha decidido él. Hecho memorable si contamos que siempre ha estado sujeto a los designios, a las señales, a las soberbias prescripciones de los otros. ¿Un hombre entre tantos? ¿El Hombre? Eso no vamos a saberlo, aunque algunos de sus fogonazos recónditos nos alcancen.

Está, por caso, esa imagen de él a la orilla de un río. Pronto va a oscurecer y el aire se carga de húmedos presagios. Él no quiere partir. Él daría todo lo acumulado en los primeros siete años —¿de vida?— porque lo dejaran ahí, el oído pegado a la tierra, sintiendo como los caballos van devorando la corteza del mundo.

O esta otra. Aparece aterrado porque le ha nacido un hijo que no es a imagen ni semejanza de nadie, un alijo de nervios a los que habrá de amparar bajo un nombre, llenarle de aire los pulmones, encaminarlo en dirección a los acantilados que aprenderá a bordear cuando él no esté, y el niño junte los fragmentos que serán su próximo jardín. Él lo quiere querer, y con mucho trabajo lo consigue. Desde entonces el miedo será más que una palabra.

También aquella escena en que el hombre levanta una casa. Pone los cimientos, erige las paredes, funde el techo; se hace de una cama, de un piso, de una amante, de una taza para el íntimo café, de un gato, de una tarde roja en el portal, de una risa para compartir, de pobrísimos víveres, de una jaula sin pájaros, de domingos. Lo colorea todo a capricho. Abraza a los vecinos. Recibe entre las cuatro paredes a los que tienen menos que él. No se da cuenta de que con el paso de los días las tejas van cayendo, que el piso se agrieta, que el café se hace agrio, que la amante fija sus ojos en el techo las pretendidas noches de pasión, que cada minuto él es más pobre.

En ese estado impreciso, el hombre ante el jardín, el hombre ante el cuadro que representa un jardín, el hombre en el jardín, el hombre que pinta un jardín, el que se lo tatúa en el pecho, el que niega, obstinado, la posibilidad absoluta de un jardín, es el mismo siempre. Insomne que interroga y se deja arrullar; gasta su fuerza juntando hojarasca, eleva un mantra con palabras de uso común como libélula, ardor, suerte, abismo. Quizás halló un sitio de poder, y puede saludarnos desde la humildad que el saber prescribe.

II

De blanco desleído el jardín pasa a verde con relieve; y del rojo vivo al rosa suave; y del rosa al oro viejo, al siena, al cadmio, al blanco plata nuevamente. Y hay noche en el jardín. Y amaneceres que no resisten adjetivos.

Es un solo sendero y mil jardines que se bifurcan ante él. Si de niño el hombre soñó con ser ubicuo, ahora le ha sido concedido. Puede estar en más de un jardín a la vez. Puede, además, dialogar con sus fantasmas cara a cara. Aquí nacer y morir no constituyen accidentes. Hay un orden, algo mayor que no decide un dios juguetón y perezoso. Conjunciones de astros, movimientos de lunas y mareas, lujuriosas floraciones, antiguos saberes. Y un canto.

Algo, el hombre mismo, canta. Difícil melodía. Un ronquido, una voz cavernosa, una vibración transustanciada en colores, trazos. Todo constituye el jardín. Todo lo puebla. Y quien se adentra ve su propio rostro entre las flores, pues es verano en el jardín, la estación donde las cosas, definitivamente, cantan.

¿Qué diferencia puede haber entre soñar un jardín y sumergirse dentro? El que sueña, se aventura; abre puertas, se asoma a lo profundo; corre el riesgo de no hallar el sendero de vuelta. Quien entra al jardín, acepta un esplendor, un caos que lo puede asimilar hasta el exceso de poner en riesgo las señas de identidad, devoradas por los fuegos del naranja, del cobalto, del magenta que –no entiende bien por qué– lo sumerge en una plácida tristeza.

Se dividirán las opiniones. Muchos no verán el jardín, sino un hombre alejado del mundo. Otros, recibirán los ecos de una fuente, el silbido del viento entre las ramas. Estos son los iniciados en el rito ancestral de correr los linderos más allá de lo posible, los que arrostran la inclemencia con la misma gratitud de quien es bendecido por las delicias que únicamente el Jardín puede ofrecer: nombrémoslo Nirvana o Paraíso.

¿Qué es el jardín? Por lo pronto sabemos lo que no es, y más si no aceptamos la pregunta. Con el maestro Zen podemos decir que, a nosotros, los que frecuentamos el jardín, algo nos dota para apreciar por igual la nube en el cielo y el agua en la jarra.

***

Notas:

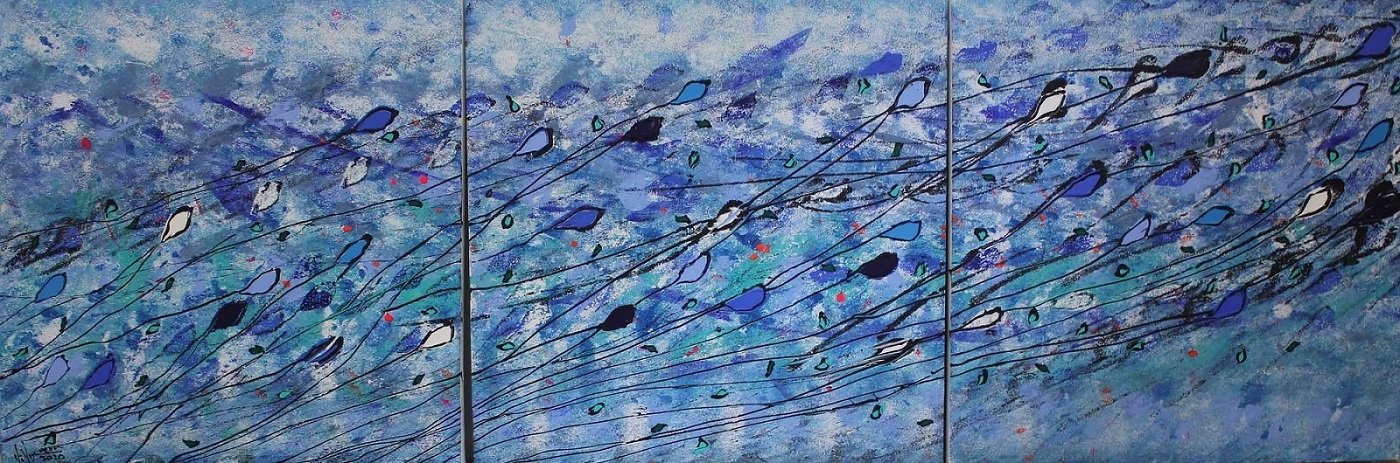

* El título de este texto se inspira en Summer in my Garden, serie pictórica del artista visual cubano Ernesto Villanueva. Y, por supuesto, se usa con el permiso de Borges. Las obras iniciales de Summer… se expusieron por primera vez en 2009 en la Galería Camaleón, de Kingston, Canadá, y es una temática que el artista no ha cerrado aún.

Ernesto Villanueva (La Habana, 1970). Sus últimas muestras personales son: Tu Bishvat, 2017. Patronato de la Comunidad Hebrea de Cuba. Mixta sobre lienzo, 200 x 1200 cm. Ciudad frente al mar, 2019. Paralela a la 12 Bienal de La Habana. Hotel Terral. Mixta sobre lienzo, 200 x 1500 cm. Meeting Point, 2019. Galería Servando Cabrera, Teatro Nacional de Cuba.

Ernesto Villanueva (La Habana, 1970). Sus últimas muestras personales son: Tu Bishvat, 2017. Patronato de la Comunidad Hebrea de Cuba. Mixta sobre lienzo, 200 x 1200 cm. Ciudad frente al mar, 2019. Paralela a la 12 Bienal de La Habana. Hotel Terral. Mixta sobre lienzo, 200 x 1500 cm. Meeting Point, 2019. Galería Servando Cabrera, Teatro Nacional de Cuba.

Un juego de palabras y un artte simbolico, bellos e ilógicos pero maravillosamente interesantes