Sucedió. Me hice viejo. En la Alhambra, a 8426, 6724 y 5638 kilómetros de los seres que más amo, estoy cumpliendo años. Ellos, mis hijos y mis nietas, viven en Texas, Massachusetts y Carolina del Norte. Entre mi casa en La Habana y los Palacios Nazaríes median, además, 7519 kilómetros. He escrito “mi casa”, pero en realidad debe leerse “mis amigos”, que son el verdadero hogar.

Me regalé este viaje de un mes por España. Tomé los ahorros de toda una vida, y vine a visitar algunos de los lugares que en ocasiones anteriores, urgido siempre por el trabajo, fueron quedando pendientes. Es 7 de mayo, un día después de la fecha de nacimiento de mi madre, que desde hace tiempo ha pasado a otra dimensión.

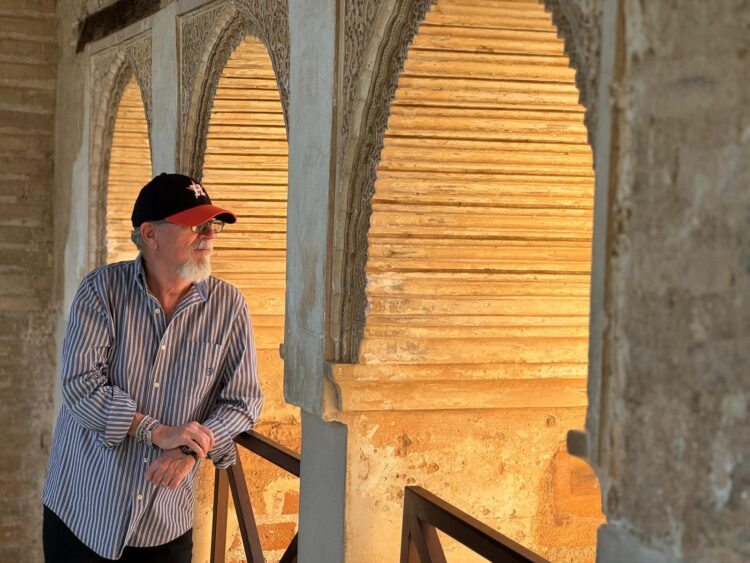

Sé que el ocaso se ha instalado entre mis vértebras porque, además de otros indicios, me fatiga escalar las torres de la Vela, de las Infantas, de Armas y de la Cautiva, aventajado por valquirias, hijos e hijas del celeste imperio, judíos, árabes, alemanes, italianos, brasileños, españoles…; gente de medio mundo que ha llegado a contemplar el prodigio que este conjunto arquitectónico, repleto de historia, constituye.

De los múltiples acentos, distingo el cubano de una pareja de edad mediana. Nos observamos a la distancia, como reconociéndonos, pero no nos saludamos. Quizá ellos, como yo, pensaron que tendríamos que perdernos en largas explicaciones imposibles. Y hemos venido a la colina de la Sabika a mirar, a dar gozo a los ojos.

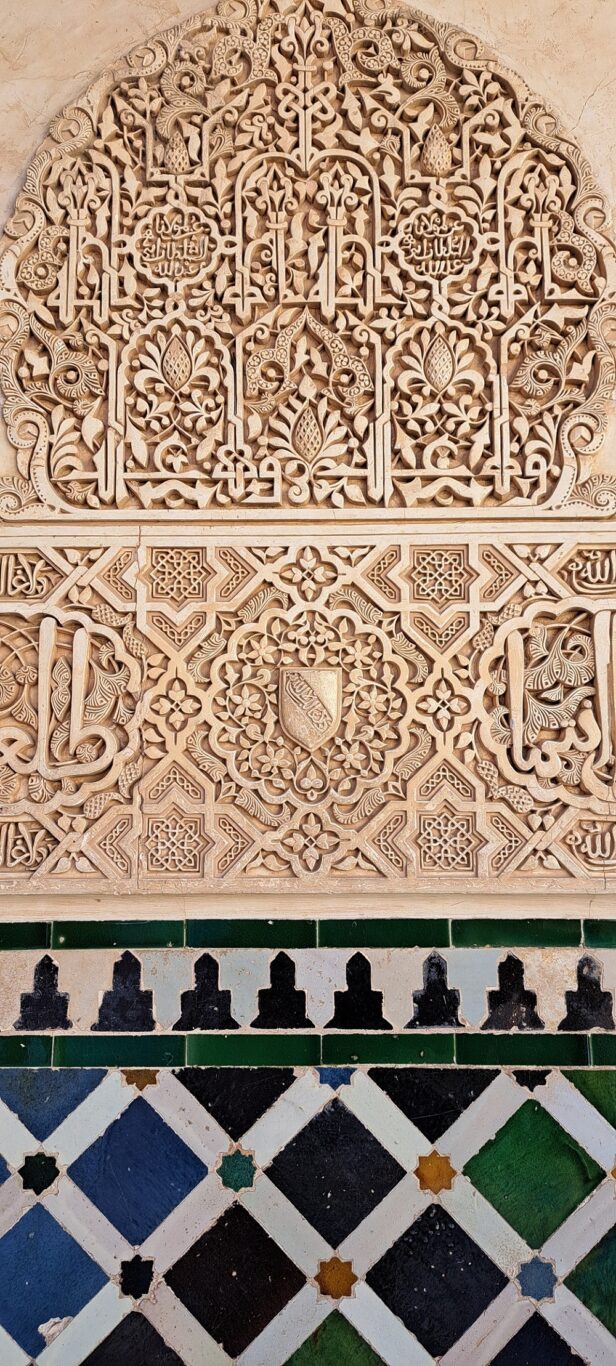

Decoran las paredes de los distintos conjuntos de la Alhambra más de 10 mil inscripciones en árabe clásico: poemas, fragmentos del Corán, oraciones y sentencias breves que expresan el fervor religioso de los antiguos moradores. Para los que no podemos leer en ese idioma, solo constituyen bellísimas obras del arte visual andalusí.

Venir a Granada y no visitar la Alhambra es poco menos que inconcebible. Ahora debo decir que el boleto que me dio acceso a esta ciudad palatina, declarada patrimonio de la humanidad en 1984, es un obsequio de mi amigo Josep Vicent, fotógrafo valenciano que me acompañó en una parte de “los días de Hispania”.

El suyo es el único presente que recibiría por la ocasión. Él sabe que más que allí, quisiera estar rodeado de los afectos cercanos, pero esto no es posible por las empecinadas circunstancias que por sesentaicinco años vive mi país. Su gesto me conmueve. Trato de compensarlo sobreponiéndome al cansancio, y le sigo, con la lengua afuera, el paso vertiginoso. Quiere visitar cuanto rincón, alminares, habitaciones, patios, jardines y salas vamos encontrando. Todo lo examina con su ojo experto. Todo lo quiere fotografiar.

Cuando me quedo rezagado, observo, desde mi sitio de privilegio, el Albaicín, barrio de la Granada musulmana fundado, probablemente, alrededor del año 1013. En un arranque de cursilería podría decir que desde esta altura puedo contemplar mi vida. Pero no lo haré, también porque no es cierto. Abajo, los transeúntes parecen hormigas laboriosas: entran y salen de tiendas, cafés, salas de exhibiciones, edificaciones inmemoriales. Son miles. Nadie me conoce, nadie me espera. En este instante, estoy seguro, ni aquí, ni en ningún otro lugar, hay alguien pensando en mí. Eso me estremece un poco.

Aun así, concluyo que he tenido una vida aceptable, con los claroscuros de rigor. Ayudé a traer al mundo tres hijos sanos, buenas personas, laboriosos. Tuve trabajos agradables; tanto, que por algunos de ellos habría estado dispuesto, incluso, a pagar porque me dejaran realizarlos. Cometí y publiqué —¡vaya impudicia!— algunos versos. No me fue mal en el amor, aunque no tan bien como hubiera querido. Envejecer no me ha hecho más sabio, sino más compasivo. Las incertidumbres y los terrores de la adolescencia están intactos. Pocas certezas he podido acopiar, y son de esas de andar por casa, sin empaque ni pretensiones filosóficas, de las que uno comparte con los prójimos más próximos mientras bebe una taza de café.

He cumplido, en lo fundamental, una vida sosegada y, por momentos, excitante, que no me gustaría repetir, si se diera la hipotética ocasión, porque ya la conozco y, por eso, estaría carente de misterio.

En el siglo pasado, inmersos en una crisis que resiento menos dramática de la que Cuba vive ahora, porque no estaba del todo descalabrada la utopía, escribí un ¿poema? que ha suscitado diferentes interpretaciones. Parte de un hecho concreto. Surgió mientras esperaba en la terminal de trenes de La Habana a alguien que trasladaría desde el oriente cubano una medicina para la menor de mis hijas. Lo traigo a cuento porque mis hermanos y yo no hemos dejado de interrogar al horizonte simbólico o real, cualquier cosa que ello signifique. Estoy en la Alhambra, y cada vez espero menos.

![]()

Esperando un tren

Hemos pasado la vida esperando un tren

Cada mañana vamos a la estación

con banderas y flores y allí nos estamos

hasta que la noche consiente

que las palmas y las nubes

se hagan un mismo mar de oscuridad

Esperamos un tren, nos dijeron nuestros padres

Esperamos un tren, les contestamos a nuestros hijos

cuando nos miran, con estupor u odio,

saltar por años entre los rieles, disponer la música,

engalanar el andén con humildes plantas del país

Al principio recibíamos noticias de su paso

por ciudades y pueblos de enigmáticos nombres,

pero hoy solo queda la costumbre de atisbar,

la idea lejana de que nuestra vida se reduce

a esperar un tren, el que nos llevará

hacia conocidos parajes

donde mujeres cansadas, hombres taciturnos

Y niños con ojos disminuidos por el sueño

aguardan un tren, para marchar hacia otra estación

en la que otros esperan por viajar,

con idénticos rostros y ademanes a los nuestros