|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

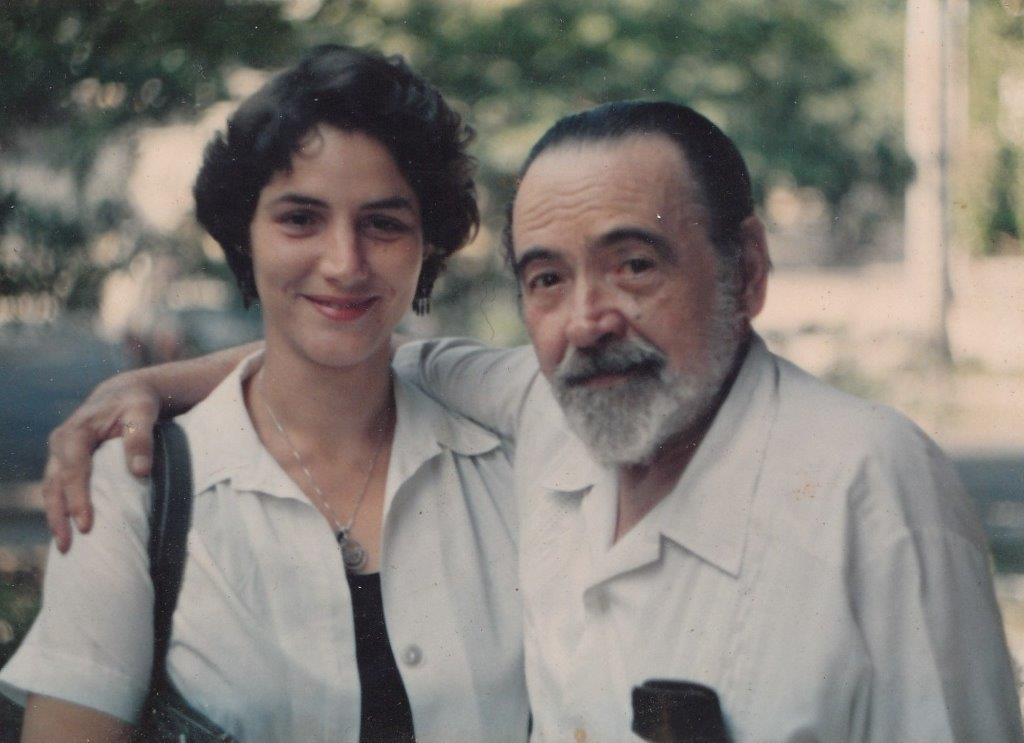

En una ocasión Roberto Fernández Retamar me confió, con un poco de risa en los ojos, que su hija había asistido a una lectura de jóvenes poetas, y que quedó gratamente impresionada con lo que uno, en particular, leyó. El encuentro casual con el maestro y la lectura aludida ocurrieron a finales del pasado siglo, en una fecha que no puedo precisar. Los datos constatables son que su hija, la muchacha de entonces y de ahora, es Adelaida (Laidi) Fernández de Juan, y que el referido aprendiz de bardo, de entonces y de ahora, soy yo.

Aquel breve episodio me vino a la mente, como un flahsazo, mientras editaba su entrevista. Nunca lo hemos hablado. Y puede que ella no lo recuerde. Da igual. OnCuba cree cumplir con su deber de exaltar lo útil y lo bello al concederle este espacio.

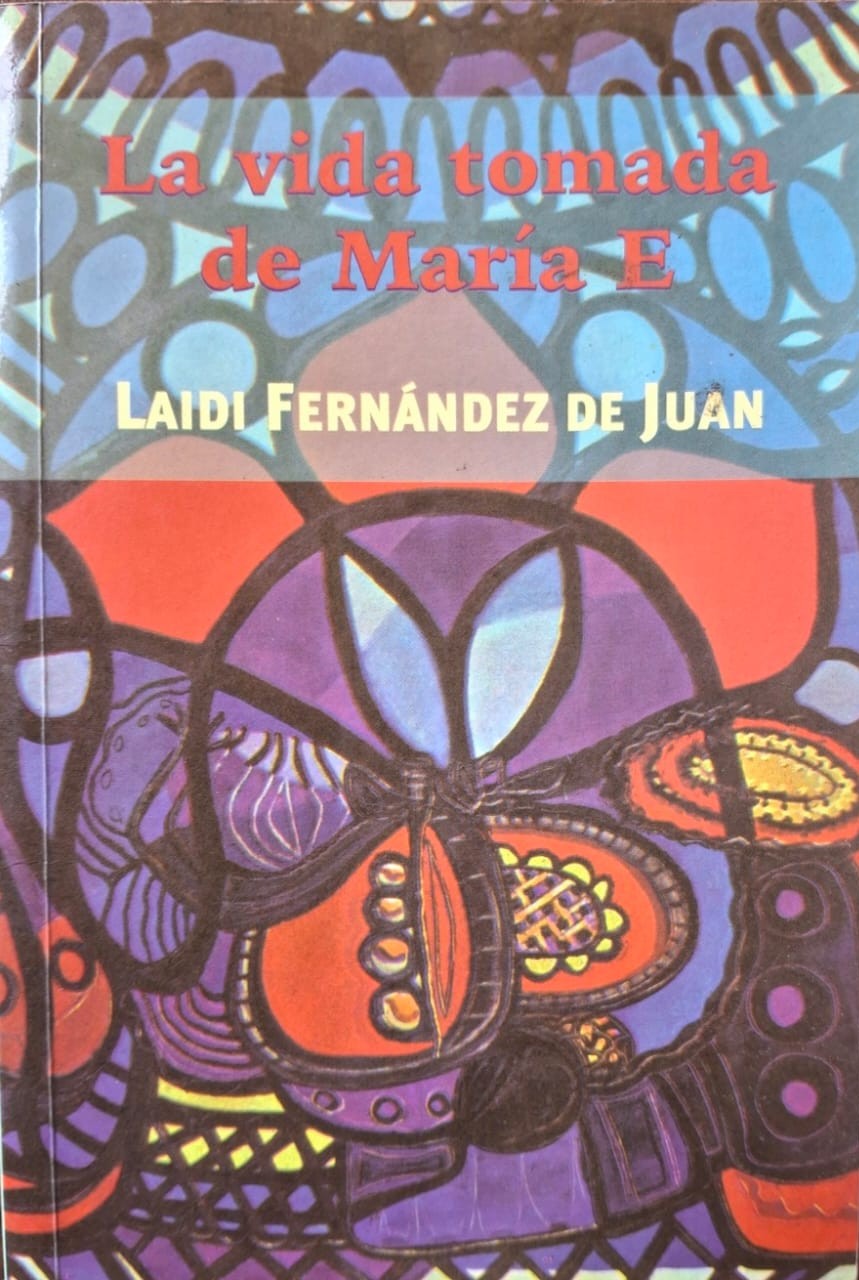

Laidi (La Habana, 1961) es hoy una importante narradora y cronista, con una producción frondosa y muchísimos reconocimientos, entre los que cabe mencionar, en el género de cuento, el Luis Felipe Rodríguez de la Uneac (1999 y 2013), el Alejo Carpentier (2005), el Premio de la Crítica (2014 y 2019), el Gran Premio en el Concurso Internacional de Minicuentos “El Dinosaurio” (2015).

Sus padres, Roberto Fernández Retamar (La Habana, 1930-2019) y Adelaida de Juan (1931-2018), personajes fundamentales de nuestra cultura, docentes ambos, formaron a varias generaciones de intelectuales cubanos. Adelaida, además, fue una importante historiadora y crítica de arte.

Sobre su ascendencia y más hablaremos en este intercambio. Fue grato trabajar con ella. Ojalá para ustedes también sea grato leerla.

¿Cómo fue ser hija de tus padres?

Ser hija de Roberto y Adelaida es un privilegio. Fueron seres poco comunes en todo sentido, y me enseñaron no sólo principios éticos y gustos estéticos, sino también a ser independiente, rebelde, a no enmudecer aun cuando no compartiéramos los mismos criterios siempre. También es una responsabilidad, que he aprendido a esquivar.

En ocasiones me han dicho “piensa en tu padre, ¿cómo vas a decir tal cosa o esta otra?”. Sé que muchas personas esperan encontrar en mí una réplica de ellos, pero tal cosa, además de ser imposible, es una tontería.

Precisamente de ellos aprendí a labrarme mi propio camino. Nunca intervinieron en ninguna decisión que yo tomara. Por ejemplo, becarme a los doce años, estudiar Medicina, irme a África, casarme en tres ocasiones, parir dos veces en pleno Período Especial, rechazar ser militante del Partido Comunista, escoger lecturas, músicas, amistades poco convencionales: Me criaron en absoluta libertad, con verdadero respeto.

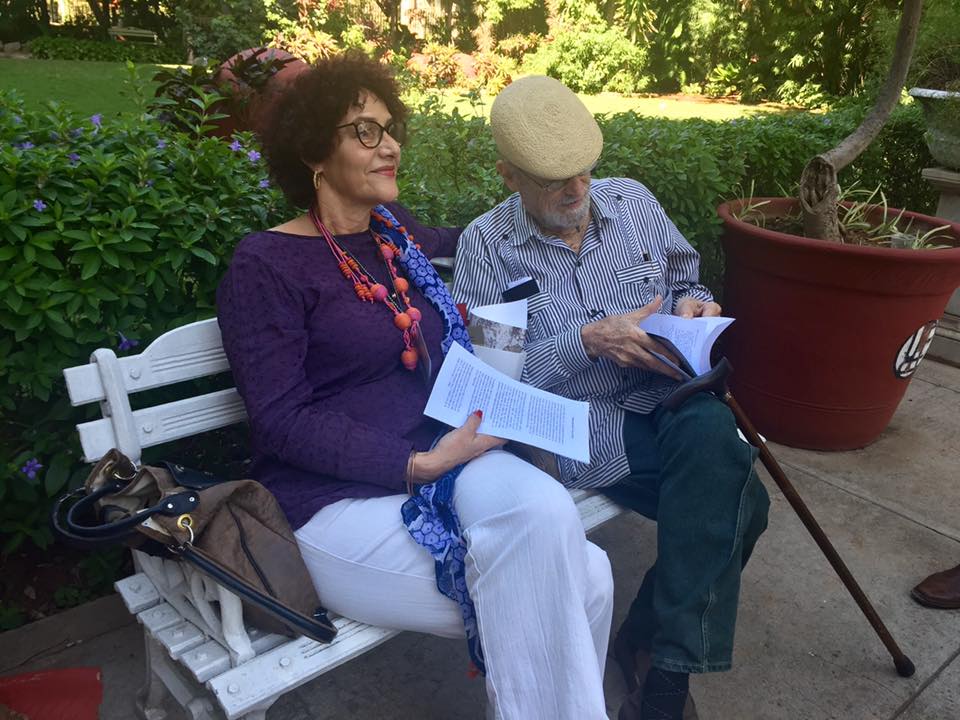

El resultado es el amor intenso que siempre les profesé, y el esmero con el cual los acompañé, les alivié las dolencias, y estuve al lado de ellos hasta cerrarles los ojos a cada uno, tal como me pidieron: en nuestro hogar.

No sólo lo hice por gratitud, sino por puro amor. Ya que hablé de responsabilidad, vuelvo a esa idea. Me hice responsable de ellos cuando paulatinamente se fueron convirtiendo en hijos míos. Acompañarlos hasta el minuto final, comprobar la dignidad y el estoicismo de Roberto y de Adelaida cuando supieron cercana la muerte, fue un lujo, un aprendizaje más.

¿A qué edad comprendiste que tu papá era una figura importante de la literatura cubana?

Curiosa pregunta. Nunca me había detenido a pensar en el momento exacto en que descubrí la importancia de mi padre para la cultura cubana. Creo que ocurrió fuera de Cuba, qué curioso. Aquí veía como natural la gran cantidad de amistades que visitaban mi casa, los asedios por la calle para que él firmara algún libro, o permitiera una foto, las personas que se acercaban para pedir un consejo, o solicitar alguna ayuda. Yo atribuía todo eso a la simpatía que emanaba de mi padre. Era un hombre sencillamente encantador.

En mi percepción de niña, él era importante porque era muy buena persona, y conocía a mucha gente porque era profesor, y nunca cesaba de trabajar. Era adicto al trabajo, casi a límites patológicos. Mi madre y yo lo mimábamos cuando regresaba de consagrarse a sus infinitos deberes. Para mí fue un descubrimiento saber la admiración que provocaba, la primera vez que viajamos juntos a México. En el hotel lo esperaban periodistas, cadenas de televisión, admiradoras, un enjambre de curiosos que me impresionó.

Siempre respondía las preguntas hablando de Cuba, en primerísimo lugar. A partir de entonces, supe que mi padre era un pensador latinoamericanista. Volví a leerme Todo Caliban, y ya madura, lo entendí todo. Sus poemas los conocía porque él los leía a mi madre y a mí con su preciosa voz, pero sus ensayos hube de estudiarlos mucho después.

En 1970 fue a Vietnam en plena guerra, invitado por Julio García Espinosa. Recuerdo el miedo que sentí cuando él me explicó adónde iba, tanto que rompí a llorar. Yo apenas tenía ocho años. Mi padre me dijo que era un deber asistir como escritor y narrar la guerra de ese hermano país porque luego se haría una película.

Efectivamente, poco tiempo después de su regreso, me llevaron a ver Tercer mundo, tercera guerra mundial, el filme de Julio narrado en off por mi padre. Y su poemario Cuaderno paralelo, publicado en 1971, me lo dedicó así: “A Laidi, que es protagonista en estas páginas que le da (con su corazón), su papá”. Como es lógico, yo no era ninguna protagonista, pero le había enviado una carta a Vietnam, y él la incluyó en ese libro.

Como ya dije, mis padres nunca me forzaron a nada, y eso explica que siendo niña o muy joven, no asistía a los lanzamientos de los libros que ellos escribían, de modo que no era testigo de la admiración general que despertaban.

En clases de español —obviamente mis profesores sí sabían de quién yo era hija, y varios eran alumnos de mi padre en el momento en que impartían clases de literatura—, trataba de disimular cuando nombres como Alejo Carpentier, Mario Benedetti, Retamar, Eliseo Diego, Nicolás Guillén salían de los libros de texto. No quería asumir que era hija de una celebridad, ni que conocía en persona a esos escritores, sino hacer creer que era una alumna más.

A partir de cierto momento que no logro precisar, acompañé a mis padres a cada actividad, a cada centro de trabajo, y llegué a presenciar clases de mi madre en la Facultad de Historia del arte en la Universidad de la Habana.

¿Cuándo piensas en tus padres, te viene alguna imagen recurrente? ¿Los recuerdas juntos, o en esos flachazos de la memoria llegan por separado?

Todo el tiempo pienso en mis padres. Creo que voy a morir recordándolos.

Te voy a confesar algo: no pasa una noche en la cual no sueñe con ellos dos, juntos. Al principio de la recurrencia de estos sueños, me asusté. Creí que debía consultar a algún espiritista para que me ayudara a descifrar si mis padres me estaban enviando algún tipo de mensaje, pero muy rápido deseché la idea. Porque de cierta e inexplicable manera, los siento cerca de mí, y no me da miedo saber que en cuanto me duerma, ellos van a aparecer.

Debo aclarar que entre las pocas diferencias que teníamos, está precisamente la de creer en el más allá. Ellos, ateos hasta la médula, no creían en nada. De hecho, mi familia no dispone de un panteón en el cementerio, y mis padres no eran partidarios de velorios ni de misas. Ya te digo, no creían en nada.

Yo, en cambio, sin ser conocedora de una religión específica, sí creo en la reencarnación, en el poder de velas, inciensos y vasos de agua, en los hierros de Oggún, en cruces y collares, en señales esotéricas. Creo, por ejemplo, que si llega un zunzún a mi jardín, es mi mamá saludándome.

Ellos se burlaban de mi sincretismo religioso, y ya ves, se me aparecen en sueños cada noche. A veces son jóvenes y se están riendo, felices, otras veces ya son dos personas mayores a quienes yo ayudo a bajar una escalera o incorporarse en la cama; a ratos estamos en una playa, juntos en el mar, como tanto nos gustaba hacer.

De una forma u otra, ellos llegan cada noche, y me complace muchísimo volver a verlos.

Cortesía de la entrevistada.

¿Reconoces en ti gestos, actitudes de tus padres? ¿A cuál de los dos te pareces más en el carácter?

Físicamente me parezco más a mi madre que a mi padre. Los amigos de ambos me lo dicen, e incluso mi papá me lo decía también. En el carácter tengo incontables rasgos de mi madre, aunque quizás matizados por cierta accesibilidad que pertenece más a mi padre.

Soy una mezcla de la cual surgió otra personalidad, otro temperamento, como es lógico. Sentimentalmente, me parezco a mi padre, que se emocionaba con frecuencia, pero en la dura cotidianidad, actúo igual que mi madre. Mis hijos se parecen mucho más a mi padre que a mí, y que yo misma. La genética es así de caprichosa.

¿Con cuál de ellos tuviste mayor complicidad?

Con los dos por igual. Supe los secretos de ambos, confesiones, arrepentimientos, logros íntimos, militancias, gustos, preferencias, absolutamente todo lo conocí por boca de ambos, juntos y por separado. No había misterio entre nosotros tres, de ninguna índole.

¿Tu necesidad de expresarte mediante la literatura comenzó a una edad temprana?

Siendo muy niña, me atreví a escribir un cuento, espantoso por cierto, titulado Tío Claudio cazador de leones, que Alejo Carpentier tuvo la deferencia de escuchar de mi propia voz.

Más adelante, retomé la escritura a los doce años, estando becada en la escuela Lenin. Mis padres y yo siempre tuvimos la necesidad impostergable de saber de cada uno, el día a día. Como yo estaba tan alejada del hogar, aprovechábamos que una mujer que vivía cerca de casa iba todos los martes y jueves a la beca a integrar una brigada que llamaban “Madres combatientes”.

Ella iba a limpiar, mis padres me enviaban cartas y yo les correspondía de igual forma. Estuve recibiendo y escribiendo cartas dos veces por semana durante seis años. Ellos me describían cada actividad que hacían, y yo les contaba de mi rutina en la escuela.

Supongo que era un método inusual de sentirnos cerca. Este lazo epistolar fue interrumpido durante mis estudios de Medicina. Obviamente, no había necesidad de escribir cartas porque yo había regresado a nuestra casa.

Sin embargo, al concluir mi primer año de residencia en Medicina Interna, decidí irme a Zambia, y retomamos el hábito de escribirnos cartas, varias, muchas. Ignoraba entonces que existe el género literario epistolar, Pero cuando leí La caja negra, de Amos Oz, quedé hechizada. Que una novela pudiera construirse exclusivamente con cartas, me pareció asombrosamente eficaz.

¿Cometiste poemas alguna vez?

Nunca he escrito poemas. La poesía no me ha sido dada como opción. Por un lado, la respeto demasiado, y por otro, necesito espacio para expresarme, y los poemas no me permiten el tempo que requiero.

¿Cuales serían aquellas lecturas de niñez y juventud que contribuyeron a la formación de la persona que eres?

Soy casi una lectora ecléctica. Como parte de la libertad con la cual fui educada, de la enorme y bien provista biblioteca que mis padres armaron en nuestra casa, me permitían escoger lo que yo quisiera. Nunca me sugirieron el orden por el cual yo debía iniciar el placer de leer, no hubo recomendaciones ni señalamientos.

Fui a tientas leyendo según mi parecer, un poco al azar, y descubrí que no me gustaban ni la literatura para niños, ni los libros de ciencia ficción, salvo La guerra de las salamandras y El sol desnudo. Ni siquiera El principito me gusta, hasta hoy.

Leía con voracidad, el hábito de leer formaba parte natural de nuestras vidas, de manera que siempre pasábamos horas leyendo, y luego comentábamos las lecturas entre nosotros.

A mis padres no les interesaba el llamado naturalismo, y quizás por rebeldía, me adentré en el mundo de Émile Zola, que me fascinó. Era muy joven cuando ya había leído Germinal, La alegría de vivir, Naná, Therese Raquín, Yo acuso, La taberna.

Intercalaba estas lecturas con la literatura humorística, que me ha cautivado toda la vida. Los ensayos humorísticos de Mark Twain siguen siendo insuperables, por ejemplo. Más adelante devoré las novelas de Alejo, y así, de forma desordenada he seguido leyendo siempre. Decadencia y caída de casi todo el mundo, de Will Cuppy, me parece una genialidad, al igual que Trampa 22, de Joseph Heller, las novelas de Kennedy Toole La conjura de los necios y La Biblia de neón. La odilea, de Franciso Chofre, los libros de Zumbado, las estampas de Eladio Secades, leer todo eso me produce gran placer.

Al mismo tiempo, me enternece la literatura delicada de las hermanas Bronte, y de Alessandro Baricco, autor de Seda. También me gustan muchísimo los libros policíacos, que comencé a leer en mi niñez, desde Ellery Queen hasta George Simenon, pasando por John Dickson Carr, Agatha Christie y por Michael Dibdin.

Mi hábito de lectura es un verdadero caos, lo reconozco.

Eres doctora en medicina desde 1985. ¿Por qué escogiste esa carrera?

Ah, mi carrera. Empiezo por decirte que mi madre hubiera querido ser médica. No pudo estudiar Medicina porque no tenía dinero suficiente.

Cuando me enfermaba, venía a nuestra casa una doctora magnífica, Minerva de la Cueva, y yo le hacía infinitas preguntas. Quería saber cómo una pastilla sabía qué y cuándo aliviar, qué significaba la palabra antibiótico, para qué servían los martillitos, el estetoscopio; me intrigaba por qué una duralgina aliviaba un dolor pero no bajaba la temperatura si no había fiebre. En fin, ese mundo, tan diferente al mío, me conquistó desde la niñez. Mi madre estaba feliz con mi interés por la Medicina, y desde muy pequeña no tuve dudas de mi vocación. Quería ser doctora, como Minerva.

Estudié con verdadero fervor, me consagré a esa carrera tan exigente y larga hasta graduarme con Título de Oro, lo cual me permitía escoger la especialidad que quisiera. Opté por Medicina Interna, aunque inicialmente pensé ser pediatra. Mis profesores de Clínica (el otro nombre de esa especialidad) eran geniales. No solo sabios, sino cautivadores. No puedo dejar de evocarlos: José Manuel Buchaca, Mario Achón, Sergio Salas y Gabriel Perdomo. A ellos debo mi aprendizaje y también la destreza diagnóstica que llegué a adquirir, y lo digo sin pudor.

¿La ejerces aún?

Fui una buena doctora, una buena internista. Lo sé porque, aunque hace doce años dejé la práctica médica, sigo atendiendo enfermos a quienes no les importa que yo haya colgado los hábitos.

En 2013, ya con 28 años de ejercer la carrera que tanto amaba, y con 19 años de simultanear la literatura con la Medicina, tuve que elegir una de las dos. Llegué a esa disyuntiva porque me resultaba imposible colegiar los horarios de mis consultas con mis actividades literarias, como participar en ferias del libro, ser jurado de certámenes literarios, hablar en paneles, en eventos, redactar prólogos, reseñar libros, etc.

Fue muy doloroso abandonar mi oficio primigenio, pero no tuve otra opción. Son dos mundos completamente diferentes: Las normas de salud pública son estrictas, irrevocables, rígidas. El mundo de la cultura es igual de responsable, pero es mucho más flexible, más comprensivo, más libre. Pero lo decisivo, sin dudas, fue mi creciente e impostergable necesidad de escribir sin ataduras de horarios ni de otros deberes.

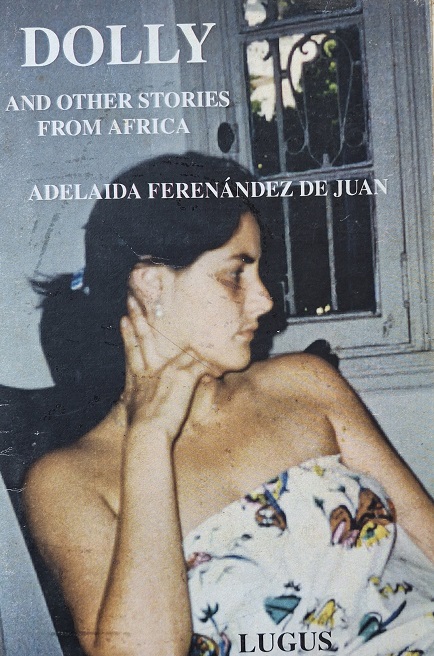

Viajas a Zambia en 1988. ¿Dolly y otros cuentos africanos (Letras Cubanas, 1994), tu primer volumen de narraciones publicado, tiene que ver con esa experiencia? ¿Antes habías publicado relatos en revistas?

Cuando regresé de Zambia, en 1990, encontré varias sorpresas. Cuba era otra, un país diferente al que yo había dejado. El impacto de constatar una crisis que al cabo duraría una década fue enorme. Recuerdo que caí postrada, sin dar crédito a lo que sucedía. Tardé varios meses en recuperarme.

La otra sorpresa fue ver la montaña de cartas que mis padres habían guardado celosamente durante los años de mi misión internacionalista. “¿Qué significa esto? ¿Qué importancia pueden tener estas cartas?”, le pregunté a mi padre. “Ahí hay una novela, Laidi. La novela de tu vida”, me respondió. Me pareció un disparate mayúsculo. “Yo sólo escribo cartas”, le dije. “Pues empieza ya”, me respondió.

Ese mismo año escribí de un tirón lo que más tarde se convirtió en el libro Dolly y otros cuentos africanos. Son ficciones de la realidad, narraciones de cuanto había vivido (padecido más bien) durante mi misión médica. Escribí como posesa, fue una terapia para salir del bache emocional en que me encontraba al ver mi amado país sumergiéndose en la depresión económica.

Dolly y otros cuentos africanos fue una salvación, el mejor antidepresivo. Cuando mi padre le comentó a Eliseo [Diego] que yo estaba escribiendo cuentos, ese poeta maravilloso y tierno venía todos los días a mi casa para leer lo que yo había escrito la noche antes. Fue una locura todo ese proceso. A veces yo tenía que pedirle perdón si no estaba terminada la narración diaria, que él venía ansioso a leer. Luego, con esa humildad que solo los grandes tienen, me pidió prologar el libro; imagínate qué honor tan grande para mí.

Todo esto duró dos o tres años, y cuando ya decidí que era suficiente lo que había escrito (y tenía a mi hijo Robin de 2 años, y además estaba embarazada de mi segundo hijo, Rubén), mi papá me dijo una noche: “Vamos a revisar tu libro entre los dos. Te voy a enseñar cómo se edita”. Nos sorprendió el amanecer en esa faena. Largas horas de aprendizaje, en las cuales descubrí el rigor de mi padre. Cuando determinó que ya el libro estaba listo, yo le dije: “Nunca más escribiré. Te agradezco las lecciones, pero esto me supera”. Él rió de buena gana y me dijo: “Al contrario. A partir de ahora, puedes considerarte una escritora”.

No teníamos idea de dónde, cuándo ni cómo lograríamos publicar el libro, hasta que surgió la iniciativa de unos “argentinos agradecidos y memoriosos” de iniciar el proyecto Pinos Nuevos para escritores cubanos hasta entonces inéditos. Se estableció un jurado para cada género (poesía, ensayo, teatro, cuento y literatura científica), y yo presenté Dolly…, que obtuvo uno de los premios del género cuento.

El Jurado estuvo integrado por Ambrosio Fornet, Senel Paz y Gustavo Eguren. Lógicamente, cuando lo presenté a concurso, omití el prólogo de Eliseo, que fue añadido en ediciones posteriores. A ese primer libro debo muchas satisfacciones: fue traducido al inglés y publicado en Canadá gracias a Keith Ellis, Vigía hizo una versión preciosa, también fue publicado en Colombia, en la colección San Librario, de Álvaro Castillo, y forma parte del volumen Una cubana en África, de ediciones Banda Oriental, de Montevideo.

A todas estas emociones, añado que fui a recoger el premio en 1994 con Robin de mi mano, y con Rubén en mi panza. Antes de eso, en la revista chilena Pluma y Pincel se publicó uno de los cuentos, así que la primera vez que apareció un texto mío en alguna publicación fue en Santiago de Chile.

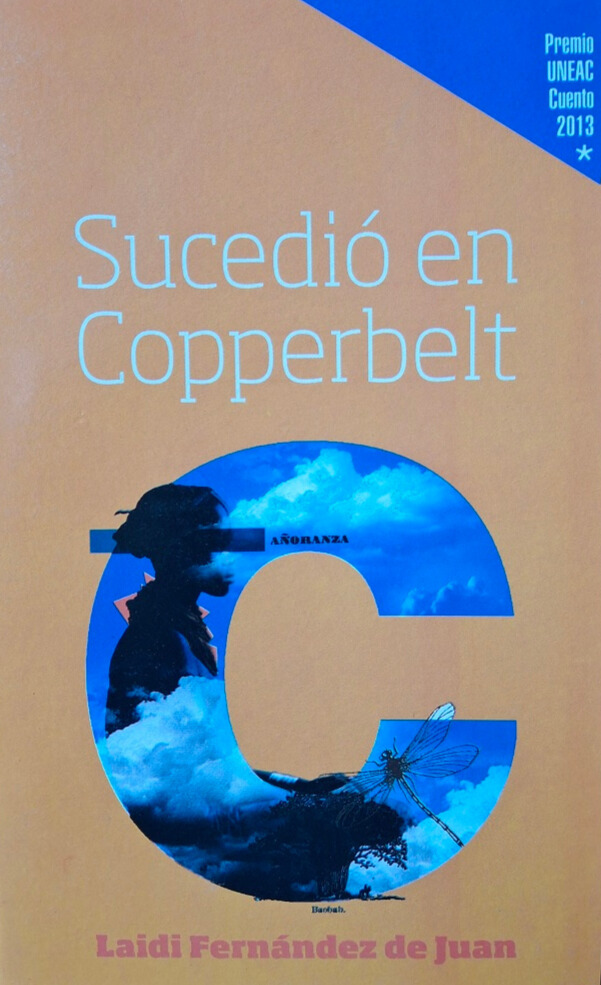

Hago un repaso apresurado de tu bibliografía como narradora: Oh, vida (Premio de cuento Luis Felipe Rodríguez, 1998), La hija de Darío (Premio de cuento Alejo Carpentier, 2005), Nadie es profeta (novela, Ediciones Unión, 2006), Sucedió en Copperbelt (Premio de cuento Luis Felipe Rodríguez, 2013), Universo y la lista (Ediciones Matanzas, 2014), Jugada en G (Editorial Unión, 2014), La Habana en dos tiempos (Ediciones Holguín, 2014) y Una cubana en África (Ediciones de la Banda Oriental, Uruguay, 2014). ¿Existe un factor común desde el punto de vista de la temática o el estilo entre todos esos títulos?

El estilo literario es algo bien difícil de lograr, como sabemos. Después de mi debut con Dolly…, supe que ya no era posible detenerme en el acto de escribir, y fui poco a poco dejando constancia de aquellas cosas que me angustiaban, aunque lo hiciera con visos humorísticos.

Sacha me decía: “Escribe de lo que te duela”; y Sarusky me aconsejó: “No te demores en escribir, aprovecha el tiempo, porque cuando se envejece, la mano se pone dura”. Seguí ambos consejos, y me lancé de lleno a narrar los problemas que me preocupaban, como la temática de la mujer, las madres solteras, la crianza de niños sin figura paterna, el maltrato, el éxodo, la añoranza, la crisis económica, la paranoia de ciertos funcionarios, y así, con el paso del tiempo, transité del cuento a la crónica.

Luego de once libros de narraciones y de una novela, me he convertido en una cronista, en una escritora costumbrista. Estudié con énfasis las teorías del humor en general, y del cubano en particular. Indagación del choteo, de Jorge Mañach, es una obra maestra, autor que leo y releo con profundo placer, no solo ese insuperable ensayo, sino toda su obra.

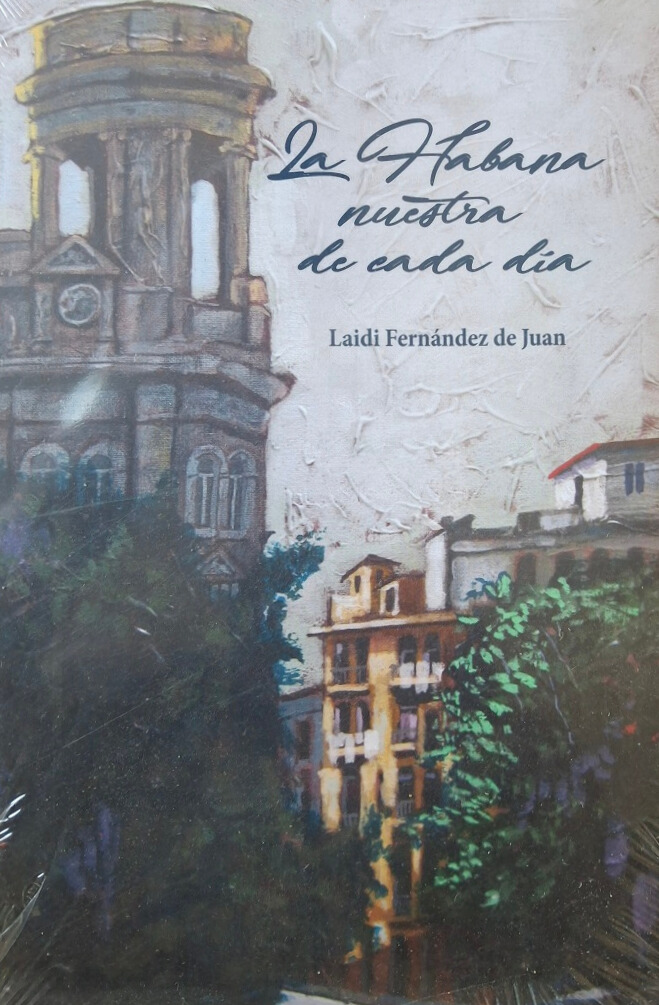

Una definición de Mañach me viene como anillo al dedo, y cito: “El escritor costumbrista es aquel que está disgustado con su entorno, pero enamorado de él”. Justo lo que me sucede. Por eso escribo señalando dislates cotidianos, pero siempre con una dosis de humor, de choteo. Mi libro de cien crónicas La Habana nuestra de cada día, que prologó y presentó en público Sacha, es quizás la marca de mi estilo. Desenfado, culto, podría decir.

¿Cuál entre todos consideras que es el más conseguido desde el punto de vista literario?

Me resulta difícil decidir cuál considero mi libro más logrado. Mi padre citaba a Borges: “Los libros no compiten como caballos”, pero en realidad, soy crítica de mí misma, y creo que mi mejor libro es Sucedió en Copperbelt. Una vez más abordo el asunto de África (que está en mí como la astilla en la herida, decía mi padre citando a otro gran poeta), pero ya con madurez, con exigencia escritural. Es el libro mío que yo salvaría del retórico incendio por el que siempre preguntan.

¿Tu aguzado sentido del humor tiene un condicionamiento genético? ¿En la intimidad de la familia, Adelaida y Roberto, esos profesores tan respetados, podían “desmadrarse”?

Mi sentido del humor, que no sólo expreso en mi literatura sino en la vida misma, es (también) producto de una mezcla entre el humor de mis padres, que era bien diferente entre uno y otro, y además, un mecanismo de resistencia que he ido desarrollando a lo largo de mi vida.

Fui objeto de burla (ahora le llaman bulling) desde mi adolescencia, y aprendí que si me burlaba de mí misma, de todos y de todo, se atenuaba el dolor, de forma que, tal como veía hacer en mi casa, me divertía y me divierto con asuntos que parecen solemnes.

Cortázar explicó la importancia del humor en la literatura en unas conferencias magistrales a las que pude acceder, y eso fortaleció el inmenso valor de la risa, del choteo, de la burla. Por supuesto, también reconozco los límites, no se trata de asumir la existencia como un jolgorio infinito.

Era fantástico el ambiente relajado en mi hogar, puertas adentro. Y muy peculiar según quien iniciara la broma. Mi padre era un hombre feliz. Su humor, muy cubano, muy criollo, mientras mi madre, criada por una extranjera, lectora infatigable de literatura inglesa y norteamericana, era distinta. Más bien taciturna, “eficaz y lúcida como el agua” no compartía, no entendía el choteo nuestro, el tradicional.

El sarcasmo era su fuerte, cosa que me encantaba. Según frase atribuida a Oscar Wilde, “el sarcasmo es la forma más baja del humor, pero también la más ingeniosa”. Ella solía decir frases lapidarias, que nos divertían muchísimo a mi padre y a mí. De todo esto he escrito, en mi libro más reciente, una especie de primeras memorias, que se llama Parece que fue ayer.

¿Detectas influencias en escritores nacionales o foráneos en tus libros? ¿Quienes son tus narradores paradigmáticos?

Tengo varios referentes. No se trata de que los imite, sino de que los admiro muchísimo, entre otras razones porque supieron manejar el humor como herramienta literaria, lo cual me resulta admirable, sabiendo lo difícil que es.

En esa “cuerda”, de Cuba: Reneé Méndez Capote, Héctor Zumbado y Eladio Secades. De México: Jorge Ibargüengoitia; de Uruguay: Elina Berro; de Argentina: Luisa Valenzuela; de Estados Unidos: Mark Twain, Dorothy Parker y David Sedaris. Si tengo que escoger un nombre paradigmático, me quedaría con Luisa Valenzuela.

¿Eres supersticiosa? ¿Tienes rutinas inamovibles a la hora de escribir?

Soy supersticiosa en la vida, pero para escribir me limito a un requisito: escribo (y grabo mis crónicas para la radio) al amanecer. Soy productiva cuando aún no ha despertado el día. Luego ya no. Intercalo mis compromisos con otras ficciones, de modo que escribo casi diariamente.

Siempre he mantenido columnas en diversas revistas (En OnCuba, en Cuba Contemporánea, en Cubaliteraria, y actualmente en La Jiribilla) porque me satisface tener un público estable, y la presión de cumplir deberes.

Como cualquier persona, a veces el desánimo, la tristeza y/o la impotencia me rondan, pero el hecho de tener el compromiso de entregar un texto en un límite de tiempo preciso, me obliga a la disciplina. Quizás este sentido del deber tenga relación con mis largos años de médica, o con el rigor con el cual mis padres trabajaban, y soy testigo de ello.

Entre todos los escritores y artistas, cubanos o no, que te ha tocado conocer personalmente, cuáles serían los tres favoritos?

Pregunta difícil. Mis tres artistas preferidos, de entre muchos que conocí, serían cuatro, con tu permiso: Roque Dalton, Alejo Carpentier, Eliseo Diego y Mario Benedetti.

De Roque me enamoré, siendo muy pequeña. No era bien parecido, pero tenía una sonrisa inolvidable, y siempre usaba un perfume exquisito. Por cierto, Bola de Nieve también se perfumaba como un príncipe. Roque llegaba a casa con Aída y sus hijos, y yo sentía que verlo era un regalo. Los mayores se dieron cuenta de mi rubor cada vez que entraba Roque en la casa, y es muy gracioso leer en dedicatorias de libros suyos lo siguiente: “A Roberto, mi suegro, con afecto de su yerno, Roque”. Pocas veces vi llorar a mi padre como el día en que recibió la noticia del asesinato de Roque. Fue un día muy trágico para todos.

Alejo era como un miembro más de nuestra familia. Cuando murió, yo tenía 20 años, y no me había hechizado su inmenso talento de novelista, eso vino después. En mi niñez, era como un tío bondadoso, muy gracioso, muy chispeante. Lilia Esteban, su esposa, era muy amiga de mi madre, hasta se parecían en el carácter, pero Alejo era una fiesta. Contaba chistes cómicos, nos hacía anécdotas de sus viajes, hablaba y se reía muy alto, era un encanto recibirlo en el aeropuerto cada vez que venía a Cuba, y llevarlo a nuestro hogar. A veces el tiempo de su estancia aquí era mínimo, y entonces íbamos a saludarlo al hotel donde se hospedaba con Lilia.

Nada solemne ni protocolar era Alejo, al contrario. El primer regalo que recibí al cumplir 15 años, fue de sus manos. “Toma”, me dijo, “para que siempre me recuerdes”. Es un perfume finísimo, que llevo usando 49 años siempre que mi economía, y la oportunidad de comprarlo, existen.

Mi admiración hacia él, mi devoción como escritora, llegaron después, cuando lamentablemente ya él no vivía, pero el cariño, la gratitud y el goce de disfrutarlo cuando era niña, se mantienen frescos en mi memoria, además del Anais Anais de Cacharel, claro.

Eliseo, “Eli” para mis padres, era también uno más en mi familia. Nuestros hogares están geográficamente muy cerca (mi padre bromeaba diciendo que nos queríamos tanto que hasta sufríamos los mismos apagones), y sus hijos y yo éramos como primos.

De hecho, Fefé, Rapi y Lichi llamaban a mis padres tío Roberto y tía Adelaida. Rapi sobre todo era muy amado por mis padres, como un primer hijo. Ya hablé de mi vínculo con Eliseo como escritora. Sólo debo añadir que fui su médica de cabecera hasta su partida en México. Lo recuerdo con infinito cariño.

A Benedetti lo conocí en la década del 70, cuando él vino a vivir en Cuba. Lo vi por última vez en Montevideo, en el año 2007, poco antes de morir, y me recibió en su casa con su proverbial generosidad. Mario era la bondad personificada, un hombre angelical, discreto, que nunca llamaba la atención, y con mucho sentido del humor, que reía entre dientes cuando mi padre le hacía alguna broma. De todos estos artistas, personajes, hablo en mi libro de memorias, Parece que fue ayer.

¿Cómo está formada tu familia? ¿Qué tan buena madre eres?

Mi familia genética siempre fue breve, y ahora es mínima. Mi madre era hija única, mientras que mi padre tenía dos hermanos, ya fallecidos, cada uno de los cuales tuvo una hija.

Mi prima Laura Fernández Jubrías, teatróloga, murió muy joven, y con mi prima Miriam no mantengo ninguna relación. Tengo una sobrina, Leiden, adorable, cantautora que vive en México, y dos hijos maravillosos, Robin, cibernético, y Rubén, artista visual, ninguno de los cuales vive en Cuba.

Mi compañero desde hace 27 años, Valladares, yo creo que Dios me lo envió cuando leyó mi currículum. Seguramente pensó: “A esta mujer le hace falta este hombre”. Valladares es mucho más que mi pareja sentimental: es mi cómplice, fue como un padre para mis hijos, y también como un hijo para mis padres.

Quienes me conocen “bíblicamente” saben cuánto de mi fluctuante estabilidad emocional le debo a Valladares. Creo haber sido y ser una buena madre, habría que preguntarle a Robin y a Rubén, y, de paso, yo le preguntaría a Amanda Fleites (excelente editora, por cierto), si Alex fue y/o es buen padre. ¿Qué te parece?

Dale, así me entero de la opinión que tiene de mí.

Eres habanera. ¿Qué relación tienes con tu ciudad natal?

En su libro Atlas, Borges señaló que la mejor relación que se puede tener con una ciudad es la añoranza. Yo me siento habanera por los cuatro costados, y me siento extranjera fuera de los límites de San Cristóbal.

Pero más que habanera, soy vedadense. El aire vetusto de El Vedado, su aspecto de marquesa envejecida, sus parques, sus árboles centenarios, la paz de lo vintage, todo eso me pertenece.

Y sí, Borges tenía razón en parte: añoro mi barrio, aunque siga viviendo en la misma casa donde nací. Mi padre era viboreño, y siempre defendía ese barrio cuando mi madre decía que era imposible vivir en La Víbora. Mi padre nos soltaba una perorata en favor de su zona natal, pero se interrumpía cuando nosotras le decíamos: “¿Te gustaría mudarte de El Vedado a La Víbora?”.

Me duele el estropicio que sufre La Habana, me duele muchísimo, como si un familiar estuviera enfermándose cada día más. Pero me resulta imposible vivir fuera de Cuba, respirar fuera de La Habana. Concretamente, no podría sobrevivir lejos de El Vedado.

Allá por el año 2002 tuve la inmensa satisfacción de conocer a esta increíble escritora y buenísima médico siendo Clínico en el Policlínico Rampa, del Vedado muy cerca de su casa, siempre alegre y con el humor a.flor.de.piel , si es verdad tuvo que elegir por la literatura. Enhorabuena!!!