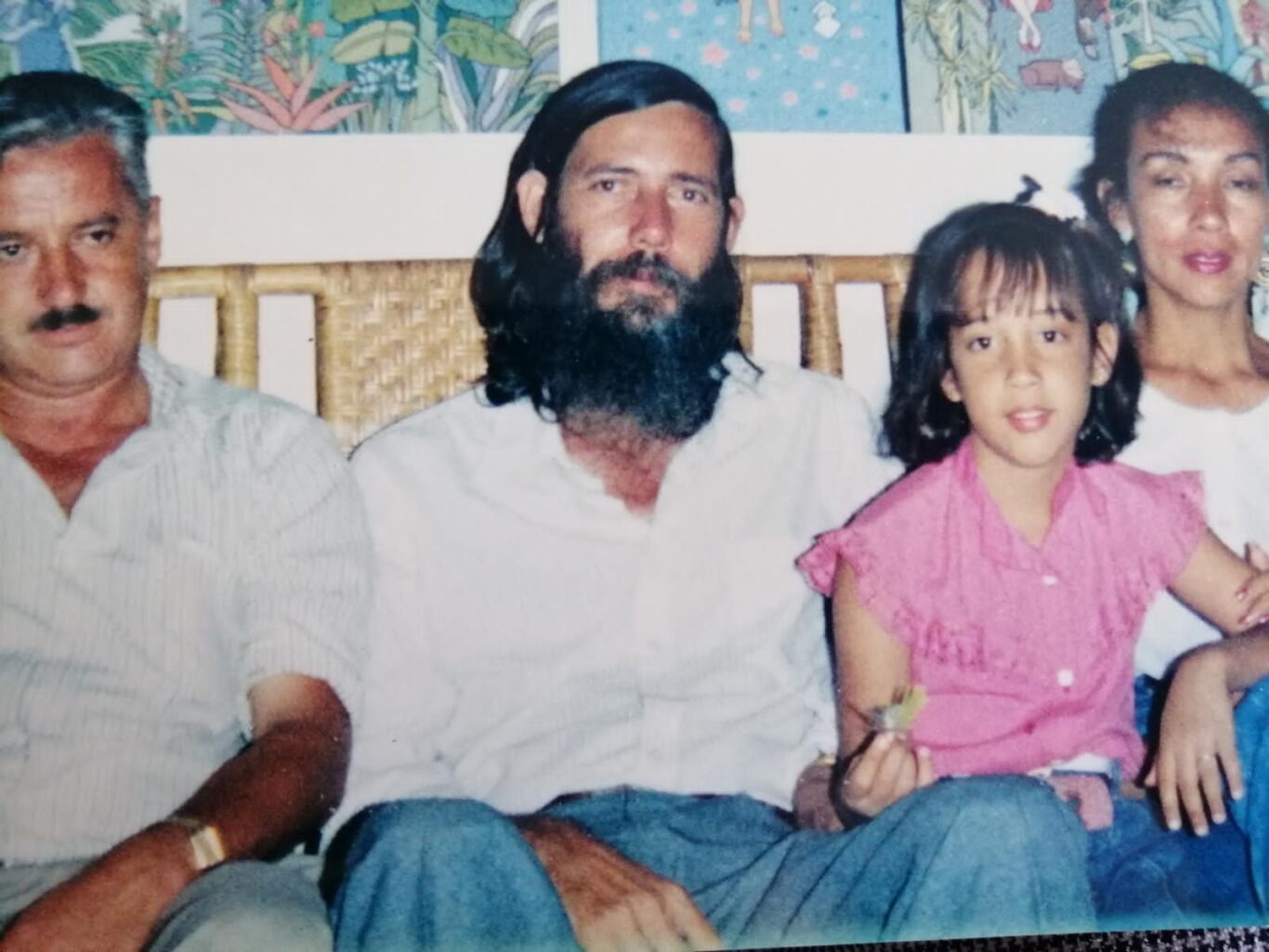

Es la niña que cada día veía pasar, un año y otro, de la mano de su padre, rumbo a la escuela provincial de ballet Alejo Carpentier, en L y 19, El Vedado. Lo sé porque la he visto crecer, he seguido su desarrollo como escritora, y porque Jorge Domingo, el investigador y narrador1 que contribuyó decisivamente para que viniera al mundo, es mi amigo de los años, poética manera que tenemos los cubanos de decir que nos hemos hecho viejos.

Ya estaba acostumbrado a ver los créditos de Laura (La Habana, 1985) como coreógrafa de piezas para el Ballet Nacional de Cuba, Danza Contemporánea de Cuba y compañías de América y Europa, pero que “se metiera a poeta” fue una grata sorpresa reciente. Hasta el momento ha publicado los volúmenes de versos De invocaciones y otros límites (Colección Sur Editores, Cuba, 2014); País sobre las aguas (Ediciones Sed de Belleza, Cuba, 2018); Memoria, Premio Calendario de Poesía, 2021 (Casa Editora Abril, Cuba, 2021), y La distancia (Editorial Áncoras, Cuba, 2022). Algunos de estos libros se han replicado en México, España e Italia.

Graduada de la Universidad de las Artes y de la Facultad de Artes y Letras, ambas instituciones de su ciudad natal, durante años Laura se desempeñó como profesora en la Escuela Nacional de Ballet de La Habana, donde estuvo bajo la tutela de figuras emblemáticas de la historia de la danza en Cuba. Por si todo esto no fuera suficiente, es realizadora de videodanzas (Otoño, The umbalaced, Circunloquio e Inexistencia y Dove sei?). En 2020 coreografió y dirigió, junto a Roberto Salinas, el largometraje documental Cuban Dancer, coproducción de Italia, Canadá y Chile.

A Coimbra, la mágica ciudad portuguesa que la acoje, fueron a dar nuestras preguntas. Sus respuestas viajaron a La Habana.

Te formaste como bailarina clásica. ¿Hasta dónde fue una elección personal y hasta donde un destino “inducido” por tu madre, la profesora Raquel Agüero?

Una de las cosas que más me enorgullecen es que ninguno de mis padres deseó o incentivó que me dedicase a profesiones similares a las de ellos. Mamá, que era desde entonces profesora de danza, se negó rotundamente cuando, a mis 8 años, una tarde volví de la escuela con la idea de acompañar a mi mejor amiga, Ana Moreira, a las clases de ballet a las que esta asistía. Claro que yo había frecuentado los teatros de todo tipo en La Habana, pero también el mundo de las comparsas, en el que colaboraba a veces mi madre. Y me había enamorado de esa danza callejera, espontánea, voluptuosa, popular, más que del universo restrictivo del ballet. Pero insistí en concurrir a aquellas clases para aficionados con mi cómplice de entonces.

Mamá no se doblegó, y fue mi padre el encargado de llevarme. Pasó quizá un curso entero, y al cabo, Ana y yo decidimos por cuenta propia presentarnos a las pruebas de ingreso de la Escuela Provincial de Ballet, entonces “Alejo Carpentier”. Mi madre se opuso de nuevo. Me empeciné y obtuve el primer lugar del escalafón aquel año de 1994. Recuerdo que hice ante mi madre un comentario infantil acerca del fin de tanto esfuerzo y preparación. Y esta me corrigió: “Ahora es que empieza todo”.

¿Tienes un buen recuerdo de tu infancia?

Creo que fue Dostoievski quien dijo que quien ha tenido una buena infancia está salvado para siempre. Yo tengo muchos recuerdos maravillosos de esa época: el juego con mis primas en la azotea, bajo el sol. Las comidas junto a mis padres en una mesa pequeña. La llegada de mi mamá del trabajo y el modo en que ella, papá y yo nos poníamos a cantar y bailar celebrando así el reencuentro. Los espectáculos de títeres y de sombras chinescas que protagonizaba papá durante los largos apagones, que a veces me hacen añorar incluso ese momento (otro) tan difícil para Cuba que fue el Período Especial. Las lecturas que mi papá me hacía cada noche antes de dormir, y el modo en que me cantaba hasta que mi madre se asomaba al cuarto para decir: “Vas a atrofiarle el oído a la niña”. La vez que esta última me hizo comprender que no tenía una gran flexibilidad en los pies, lo que me haría sufrir mucho en el mundo de la danza o hacerme fuerte ante las dificultades, y agregó: “Así que elige”. Y yo elegí. El olor a aceite en la mesa de trabajo de mi abuelo relojero a la que yo me asomaba desde el asombro que me producían aquellos objetos medidores del tiempo que él sabía arreglar. El sonido de decenas de tic-tac. La hora de las campanadas. La alegría ante las muñecas de trapo que me confeccionaba mi abuela Matilde. El éxtasis en el sabor de los buñuelos de mi otra abuela, Higinia.

Fue una infancia muy simbólica.

Es sabido que la formación de un bailarín demanda una alta cuota de sacrificio personal. ¿La niña que fuiste renegó alguna vez de la danza? ¿Sentías estos estudios como una imposición o como una prolongación natural de tu infancia?

Mi vida cambió cuando entré en el ambiente profesional del ballet. Tenía 9 años y estaba estudiando una carrera, lo que hace la mayoría de las personas a partir de los 18. Me había sumergido en un sistema muy severo, y me gustaba por esa razón. Siempre he considerado que el rigor extrae lo mejor de nosotros. Por tanto, a pesar de la presión, yo estaba orgullosa de ser matrícula en aquella escuela.

Mi grupo, compuesto por otras trece niñas y unos diez varones (cambió a lo largo de casi una década de convivencia entre el nivel elemental y el medio), era particularmente sano, unido, acogedor. Creo que en esto fue determinante el cuidado de los padres por evitar rencillas que convirtiesen nuestras relaciones en un infierno. Claro que hubo excepciones, pero, en general, nos divertimos mucho y forjamos una amistad que persiste hasta hoy.

También sé, y debo admitir que, de forma íntima, cada uno vivió instantes de rabia y de frustración relacionados con ese quimérico equilibrio entre el empeño y el concepto de la justicia. Y lo considero normal, porque era aquel verdaderamente un medio extremo, poco flexible, en el cual estaba demasiado implicado el amor por el arte y el amor propio.

Sé que durante años fuiste profesora en la Escuela Nacional de Ballet de La Habana, y que con el tiempo deviniste, además, coreógrafa. ¿Llegaste a bailar profesionalmente?

Al inicio, al igual que todas mis compañeras, quería ser bailarina de ballet. Punto. Pero a los 10 años, de forma muy precoz y sin motivo aparente, pues mis notas me colocaban entre las mejores de mi grupo y contaba con el apoyo de mi maestra, Sara Acevedo, intuí que no iba a ser bailarina. En realidad, nunca disfruté estar en escena con un tutú y unas zapatillas. No logré ser yo en esa circunstancia, y menos, establecer una relación placentera con el público. Creo que cierto aspecto de la identidad que siempre me ha perseguido y ocupa, sobre todo, un lugar en mi escritura, comenzó a forjarse en aquella época infantil.

La posibilidad de enseñar llegó con el pase de nivel, lo que fue tomado como una derrota por algunos. Sin embargo, era una conquista para mí, porque me fascinaba la parte intelectual de la danza. De hecho, a los 14 años, me llamaba más la atención todo lo intelectual y hasta consideré dedicarme de lleno a las Humanidades, pero no estaba lista para abandonar la danza. Y ocurrió un imprevisto: mi maestra de Literatura en nivel medio fue María García, Maruchi, una mujer deslumbrante en todo sentido que mostró abierta confianza en mí. Nunca olvidaré la primera clase que ella nos impartió sobre La Ilíada. Quise que se detuviese el mundo mientras se refería a Casandra y a Aquiles. Ella me trajo la convicción de que la literatura me seguía acompañando, de hecho, cada vez más cerca.

El resultado de aquellos años es que fui en 2004 la mejor graduada de mi curso en la Escuela Nacional de Ballet, y empecé a enseñar en la propia institución, un premio que muy pocos obtenían. Tuve la suerte de ser guiada —y a la vez ser colega de ellos— por Fernando Alonso, Ramona de Saá, Marta Iris Fernández, Mirtha Hermida y Adria Velázquez, cátedras de la enseñanza del ballet cubano.

Y no me bastó. Quise crear. A los veinte, la Escuela se volvió mi laboratorio de coreografía. Por esa época frecuenté también los salones de Danza Contemporánea de Cuba (Dcc) en mi afán de perfeccionar también esa técnica. Y me puse a escribir. Todo a la vez. Comencé con colaboraciones sobre danza que incluían reseñas, entrevistas, críticas. Estas aparecieron en La Gaceta de Cuba, Cuba en el Ballet, Palabra Nueva, Espacio Laical… Y mi tesis del Instituto Superior de Arte se basó en la influencia literaria dentro del repertorio del Ballet Nacional de Cuba (Bnc). Para esa época, también hacía trabajos con el BNC que se presentaban en el Festival de Ballet de La Habana, y con Dcc. O sea, se ensamblaban las dos profesiones a las cuáles me dedicaría.

¿Es cierto que los coreógrafos bailan a través del cuerpo de los otros? ¿Cómo se da esto en tu caso?

Creo que para cada coreógrafo el proceso de montaje es siempre único, particular. En mi caso resulta muy importante romper con la imitación. No me gusta decirle al bailarín que haga un movimiento como yo, o mejor que yo. No me gusta presentarme como un modelo. Prefiero alentar en otros la búsqueda expresiva que parte de su emotividad. Disfruto “dar alas”.

Tampoco me interesa el virtuosismo vacío, sino ofrecer un cuerpo a los sentimientos, en especial, al dolor, porque en él radica el poder humano.

Pero algunos procesos de montaje son muy rápidos, o surgen en circunstancias que me obligan a desarrollar métodos que conllevan a una danza más técnica. Y también lo aprovecho. Me encanta estar en el salón, trabajar junto a otras personas por un fin común. Sin embargo, el momento de mostrar el resultado no es tan reconfortante para mí, pues me entristece la representación, su levedad y su brillo.

Vayamos a la poesía. Si aceptamos que esta es esa sustancia inefable que en ocasiones incluso va a dar a los poemas, por lo que se resiste a ser calificada como un género literario, ¿cuál sería, cronológicamente hablando, el primer hecho de trascendencia poética en tu vida? ¿Y cuál sería el mayor?

Una vez, con 12 o 13 años, cuando iba a bajar las escaleras de la casa de mis abuelos, miré desde arriba el viejo portón de inicios de Siglo XX bajo el resplandor de un día de sol como cualquier otro en La Habana, y entendí que iba a estar irremediablemente lejos de él. Fue paralizante. Sentí un enorme vacío, que considero parte de otras vivencias que me llevaron a elegir la literatura como mi mayor espacio de realización. Entonces lo decidí: deseaba escribir y salvar todo, desde la vida errante de mis antepasados asturianos, gallegos, negros, chinos, sus misterios, sus fobias, sus pasiones, sus penas, hasta la felicidad de mi infancia y el vacío que se impuso en los lugares donde habíamos sido tantos. Pero no tenía herramientas entonces, y demoré mucho en escribir con fluidez. Así que tuve que empeñarme durante años en soledad. El hecho de que mi espíritu se hubiese forjado en el ballet me ayudó a ser severa conmigo misma en el trabajo literario. Porque toda obra es perfectible, y cultivar el don de la impecabilidad sigue siendo importante para mí.

El segundo momento de trascendencia poética fue conocer a Antonio Gamoneda. Frente a él comprendí hasta dónde la poesía hace también al poeta.

¿Cuándo recibiste por primera vez el impulso de expresarte, además, a través de la palabra? ¿Tenías conciencia de que estabas escribiendo un poema? ¿En ese momento se te hizo insuficiente la danza?

Si soy honesta y atiendo a los hechos cronológicos, la poesía apareció primero en mi vida. A los 5 años escribí el primer poema, que mi madre guardó.

Nací en una casa llena de libros. Asistí a conferencias de mi padre sentada en un coche y sosteniendo un biberón. Escuché, antes de aprender a leer, a Raúl Hernández Novás y a Ángel Escobar leer sus poemas en el sofá de mi sala. Y aunque no tenga memoria de eso, algunas de las grandes emociones que nos impactan se inscriben en la inconsciencia.

La danza, por su parte, nunca ha sido un obstáculo, como he dicho, sino un complemento para mi necesidad de expresión, y también una inspiración literaria. De la misma forma, he concebido la coreografía como una escritura en el espacio. Todo se ha amalgamado de forma natural y sin presión.

Papá no sabía que yo llevaba años guardando y revisando borradores de mis poemas cuando se enteró de la mención que obtuve en el Premio de Poesía de La Gaceta de Cuba en 2010. Sí lo sabía José Luis Fariñas, mi amigo, quien me animó a participar, me insistió, me impulsó a compartir aquellos versos.

La danza es una disciplina tan comprometida con lo físico, que pocas veces deja espacio para el cultivo de las demás artes. ¿Qué es para ti la escritura? ¿Otra forma de decir lo mismo? ¿Una vía secundaria para expresar tu sensibilidad? ¿Un ejercicio esencial que te define?

Durante años experimenté una profunda angustia al tratar de definir cuánto tiempo y consagración debía dedicar a la danza y cuánto a la literatura, y también al cine, porque he realizado varios trabajos de videodanza, y más recientemente, un documental junto al realizador italiano Roberto Salinas titulado Cuban Dancer, que aborda el drama de la emigración desde la perspectiva de un joven estudiante de ballet.

Hoy día dedico muchas horas a la literatura y eso me hace feliz, así como poder vivir en calma. Un escritor necesita espacio para la contemplación y la inactividad. Mi mayor dicha es poseer eso. Y también la noche que, parafraseando a Martí, nunca ha dejado de ser también mi patria.

Hoy mi relación con la danza no es extravagante. No me interesa el torbellino de una hiper productividad basada en trabajos múltiples con diversas compañías, escuelas, instituciones. Ni siquiera considero que esto sea únicamente signo de talento o de capacidad por parte de un coreógrafo, sino de una avidez y un sentido del consumo y comercialización en el arte que a veces abruma, e incentiva también la banalidad.

¿Qué me define? Como a cada ser humano, lo que me define es mi mirada hacia el mundo.

¿Entre tus poemarios cuál crees que te expresa más cabalmente?, aquel en el que hallaste un equilibro mayor entre realización y propósito…

De invocaciones y otros límites siempre tendrá el mérito, en mi opinión, de haber sido el libro con el que me di a conocer. Además, me enorgullece. Creo que los poemas que lo componen no transmiten la torpeza que suele caracterizar el ímpetu de la juventud. Tampoco fueron escritos con ingenuidad. Ni con prisa.

Ese volumen, por si fuera poco, me permitió conectar con otros poetas contemporáneos, y dejar de sentirme un caso aislado. Encontré la amistad sincera y perdurable en escritores jóvenes que admiraba y con los que comencé a compartir una cosmovisión, lo que es importante para todo creador. Me hice de un ambiente propio en la literatura.

Y tengo que mencionar, también, Memoria. Si mis primeros poemarios fueron más epigramáticos, y los lectores y yo pensamos que la concreción iba a ser de algún modo mi “estilo”, Memoria nos demostró que no sería así. Mi vida y mi obra creo que también se basan en la ruptura y la renovación. A mí me asombró la extensión de Memoria, compuesto por un único poema. Luego me he sentido más cómoda en ese formato que tiene algo de catarsis y de derroche. Y para mi sorpresa, obtuvo el Premio Calendario en plena pandemia.

No idealizo los premios, no me gustan los eventos públicos ni las lecturas de poesía, y las únicas entrevistas que disfruto son aquellas en las que puedo responder por escrito. Pero creo en el destino individual y en el de los libros, y agradezco la posibilidad de ser leída, de que mis palabras puedan consolar, sanar, emocionar, acompañar a otros. Y una de las formas de lograr esto es a través de los premios.

¿Aparecen temas recurrentes —obsesiones— en tu poesía?

Los conceptos de identidad, dolor, pérdida, son recurrentes en mi obra, pero no pretenden, o no es mi intención, ofrecer una visión pesimista, sino todo lo contrario. He escrito para alabar lo más feroz de la belleza. Suelo detenerme en detalles hirientes porque me atrae lo profundo, lo indómito, lo inefable que nos impulsa a apreciar la vida desde la fragilidad. También recreo lo femenino, lo sígnico y misterioso, lo familiar y, cada vez más, mi percepción de la realidad de La Habana.

La poesía me ha enseñado sobre mí y sobre los otros. He escrito adelantándome a sucesos que ocurrieron después, lo que me ha llevado a conjeturar una actitud visionaria en el acto de crear un poema. Y el hecho de que se cumpla un verso, para bien o para mal, representa un gran regocijo, un triunfo para mí. Se realiza la magia. Supongo que algo así nos mostró H. Schliemann cuando descubrió las ruinas de Troya. No hay nada más real y concreto que la poesía.

¿Cómo definirías tu trabajo poético? ¿Cuáles han sido tus influencias más motivadoras?

Escribo obsesivamente. No sé si soy una gran lectora, y aunque nací en una casa-biblioteca, mis circunstancias me obligaron a tener un equipaje ligero para poder desplazarme. De cualquier forma, donde estoy siempre hay libros esenciales. Prefiero a veces no aventurarme con autores desconocidos porque sé exactamente dónde nutrirme. Y para ello me acompañan desde Sun Tzu hasta Lorca. Vuelvo una y otra vez a las Meditaciones de Marco Aurelio, a María Zambrano, y a Lezama. Así, sin orden ni clasificación, como mismo conviven en mis libreros. Durante los años en que viví en Italia me sentí fascinada por Ungaretti o Alda Merini. Ahora que vivo en Portugal, me dejo seducir por Pessoa, Herberto Helder, Gonçalo M. Tavares.

Atesoro momentos impactantes, como la primera vez que leí Miércoles de ceniza, de T. S Eliot; el poema 640 de E. Dickinson; El desierto, de J. L. Borges; Donde habite el olvido,de L. Cernuda…

Mi trabajo, que lo definan otros.

¿Sientes que perteneces al corpus de la poesía cubana? ¿Es esto un sentimiento energizante o una tara?

Me encantaría pensar que pertenezco a ese corpus. Y nunca ha sido ni sería un peso, sino un orgullo. Desde cualquier lugar en el que me he encontrado he escrito para La Habana, por La Habana. Y no creo que eso cambie. Me duele que los integrantes de mi generación poética estemos tan dispersos por el mundo, pero también creo que esa “suerte” permite que llevemos la poesía cubana a lugares donde, de otra forma, a lo mejor no hubiera llegado. Me emocionan los reconocimientos que reciben Sergio García Zamora, Elaine Vilar, Antonio Herrada, Carlos Manuel Gómez, Rieniel Pérez. Creo que nunca antes tantos jóvenes poetas de Cuba tuvieron ese impacto en ambientes literarios de otras latitudes. Nos hemos diseminado para sembrar algo hermoso por la Tierra.

¿Qué es lo más reciente que has creado para la danza? ¿Cuál será tu próximo libro?

El último proyecto grande que hice en la danza fue una versión contemporánea de la escena de las sombras de La bayadera. Ahora debo comenzar otro trabajo similar llevando lo clásico a lo contemporáneo, pero con El lago de los cisnes. La desestructuración o decodificación es otra de las herramientas que más uso en los procesos coreográficos. Y transformar el lenguaje preestablecido es algo que también intento en la literatura.

Siempre escribo: poesía, narrativa, teatro. Ahora estoy trabajando en dos proyectos, una novela inspirada en los vínculos entre La Habana y Coimbra; y un poemario que es un homenaje a mis ancestros, a la espiritualidad que me legaron y me ayuda a transitar de las muertes simbólicas a la luz, y que alegoricamente titulé, por ahora, mi Libro de los muertos.

Naciste y creciste muy cerca de 23 y 12, uno de los epicentros de La Habana. Has tenido una vida en alguna medida trashumante. ¿Dónde está tu ancla? ¿Lograste fundar un hogar en Portugal? ¿Qué relación tienes con La Habana?

Mi hogar es La Habana. Nunca he reconocido otro sitio como tal. Mi hogar es también el idioma español de La Habana. Sé de dónde parto, y mi calle se llama 12, y a 100 metros de “mi” portón, en cuyo arco están inscritas las letras S H, se encuentra con 23.

La matriz es única por siempre.

Pero me he sentido “en casa” también lejos de ella. Me he abierto a otras culturas y geografías de las cuáles aprendo, me nutro, y honro. Creo que todos estamos llamados a derribar fronteras imaginarias, a sobrepasar ciertos límites. Pienso que, de hecho, esta es la utopía en la fundación de una convivencia mundial más pacífica y más sana. Por otro lado, un artista, un poeta, debe dirigirse a la universalidad. Me gusta pensar que nací en La Habana para escribir inspirada por la Ciudad de México, o por Roma, o por Coimbra; o para mostrar otros modos de expresión danzaria en bailarines de Medellín, Torino, Braga, por solo mencionar algunas de las ciudades en las que he vivido.

Soy la continuación de una estirpe de migrantes. Poseo sangre asiática, africana, española, y quizás siempre tuve conciencia de ese mestizaje en mi interior, porque me ha interesado el arte local si establece un diálogo ecuménico.

Aspiro a que no solo un lector cubano pueda reconocerse en mí. Y también quiero referirme a Cuba desde perspectivas menos exploradas.

Aprecio el carácter clásico de las obras que lo merecen. Y lo clásico es algo cuyo magisterio supera lo temporal y específico. La poesía mística, por ejemplo, cumple con esto y yo he sido una gran consumidora también de Rumi, San Juan de la Cruz, K. Gibrán, R. M. Rilke, W. B. Yeats.

En un momento de tanta obsesión en el arte por la originalidad, no tengo reparo en confesar que me gusta partir del punto de llegada de otro, pero desde mi experiencia, que sí es única, como la de cada ser humano.

Y escribo porque es el mejor modo de ser quien soy, como diría Píndaro. Y todo en mí no es sino una carta de amor a La Habana.

Comparte algunos poemas con nuestros lectores.

De De invocaciones y otros límites

Invocación

A Jorge Luis Borges

Los anaqueles de mi memoria

están llenos de contiendas perdidas.

No pretendí emular con Espartaco

o con William Wallace

o con Hatuey.

Alguien me lanzó a esta encrucijada

de metafísicas causas y consecuencias

sin derecho a la refutación.

A mí también me engendraron para la felicidad

pero quise conocer los laberintos

sin la ayuda de Ariadna.

Anduve tras los rastros borrados.

No me quejo, pues la noche, aunque oscura,

espera el alba a mi lado.

Que exista el Paraíso,

aunque me corresponda vivir en las tinieblas.

Nota al pie

Vivo en un país de despedidas.

De País sobre las aguas

Árboles blancos

Cruza el silencio. Sacude esta extraña paz.

No habito dos mundos.

Cuando cierro los ojos, mi vientre canta

un cristal de miel que pesa como miles de partidas

sobre un espejo de agua.

Toma en tus manos mi invierno.

Viste sin pudor los árboles blancos.

Nudos negros

No sé partir sin estar volviendo.

No sé si la verdad conduce a la traición.

No sé si la traición existe.

El que tiene fe

Imagina cómo suenan las capas de desierto,

las estrellas que pierden calor,

el gavilán que huye por encima de las olas

donde lo inestable baila para sobrevivir,

y así se purifica y rehace,

más allá de los vacíos celestes.

De La distancia

1

Reparto físico como poemas,

eternidad,

eternidad,

en el calor de las cosas cercanas.

La muerte no enfriará este rostro

donde se tuercen las alas.

Eternidad,

en la herida blanca que dibujan los aviones

cuando un atardecer ha congelado en las nubes, la sangre.

Eternidad,

aquí doblo, en la misma esquina de las aves petrificadas

sobre tus primeros ojos

en mi memoria. Eternidad

en la comunión del sol con los hilos de espuma,

en las tormentas de verano sobre los árboles

y el deseo.

Eternidad en la célula de las visiones.

En el llanto y la espera.

Eternidad en la espera

y en la desesperación.

35

Cuéntame que la luna es un péndulo,

que la vida florece.

Describe el peso del silencio.

Háblame de aquello que lamentas,

de una negación en cierta parte.

Y háblame sobre todo de tus miedos,

que es dónde existe la distancia.

38

A veces recuerdo que voy a morir

con la sencillez de un lirio, quizás

y me alegro

por el viaje y la perfección de mis bacterias.

Pero ahora me siento aquí,

aunque esté sola,

porque estoy sola,

y te quiero contar mi identidad.

Los soñadores tienen sus tristezas a flor de piel,

pegada a la carne que no se descompone.

Sin embargo, construyen el eco de las estrellas. Las ven chocar

y sonríen al recibir el polvo en sus brazos

porque saben que todo vuelve a fecundarse.

Fíjate, confío en ti como confía en nosotros la tierra.

No te canses, no te canses…

De Memoria

Tengo que decir que he llegado aunque este no sea mi lugar.

Tengo que decir que agradezco el pulmón de la grieta

porque respiro en él cuanto dolió a mis ancestros.

Unos pasos se alejan

hacia el ángulo por donde se desliza cada tarde

la luz

de la ausencia

en el corredor de la caballeriza.

Mi memoria ha seleccionado su modo de sobrevivir

torciéndose en los barrotes de las ventanas

junto al óxido

y el éxodo.

¿Dónde se honra a la desaparición?

Pregunto y miro.

Esta es la juventud de mi país.

Esta es su fiebre y su condena.

Esta es la dimensión de su ruina.

(…)

(…)

Esta es mi memoria: el juego de las niñas

y estancias donde los objetos venían de muy lejos

y había que abrirse paso entre mil historias

para poderlos alcanzar

cuando golpeaba el Sol durante la siesta

y a las cuatro mi boca se extasiaba en el café.

A veces camino poseída por los lugares que marcaron mi edad

o por ese fulgor congelado-aún más congelado-

donde probé la resina de la decepción.

Lugares en los que cualquiera pudiera buscarme

y me encontraría.

Debo estar muy vieja.

Todo ha cambiado.

¿Qué evolución es esta?

¿Qué especie ha quedado atrás?

¿Qué es lo que se multiplica en este mundo y sus cristales

con la rapidez que se instala

en los sitios recónditos

la humedad?

No se comprende.

No se comprende de dónde salió esta juventud.

¿Dónde estuvo escondida?

¿En qué útero, se pregunta la tierra, pueden fecundarse

la nieve y el cianuro?

Y de su garganta brota una momia púrpura

que conoce la prisión de la melancolía.

(…)

- Domingo Cuadriello, Jorge: “Dicronía y otros sucesos”, Col. Pinos Nuevos, La Habana, 1996; “Diccionario bio-bibliográfico de escritores españoles en Cuba, siglo XX”, Ed. Letras Cubanas, 2010.