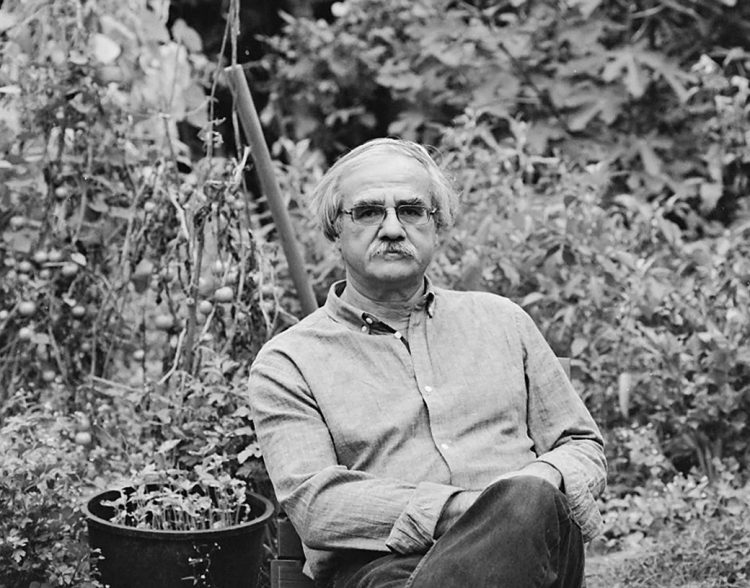

Nació en Calabria, Italia, en 1951, y emigró definitivamente con su familia a Toronto en 1963. Tiene una maestría en Bellas Artes por la Ryerson University y aunque se inició en el mundo de la fotografía en 1970, no fue hasta 1991 que asumió profesionalmente este oficio que es, a la vez, su pasión.

Ha publicado diez libros de colecciones fotográficas, entre los que destacan Not Paved with Gold (2006), Harvest Pilgrims (2009), Invisible No More (2010), Canadians at Work (2000), Making Home in Havana (2002) y Where Angels Come to Earth (2020).

Sus últimas exposiciones personales son: The Immigrant Experience Revealed (Visa Gallery, Brock University, St Catharines, Ontario, 2019); Mexico and the Day of the Dead (Artscape Wychwwod Barns Gallery, Toronto, 2017); Ritual (Istituto Italiano di Cultura, Toronto, 2017), y Havana City at a Crossroads (James Rottman Fine Arts, “Charlotte Hale Gallery”, Toronto, 2016).

En 1999 obtuvo en dos ocasiones el Heritage Toronto Award, por los libros Casa Loma y Cabbagetown.

A seguidas, su declaración de artista y los comentarios a cinco de sus fotos cubanas:

Como fotógrafo documental social, mi aspiración es fotografiar la condición humana —los seres humanos en todos sus ambientes— de la manera más directa y honesta que pueda.

La fotografía es un modo de vida para mí, como si fuera un lenguaje innato. Es una búsqueda interminable de aquellos momentos que, aunque ordinarios, resuenan con la intemporalidad de las vidas —un gesto simple; tal vez una mirada momentánea, todos los pequeños milagros cotidianidad que nos llevan hacía una apreciación profunda de la existencia humana como individuos, y que nos impulsan a lograr objetivos sociales importantes.

El fotógrafo, privilegiado (o “armado”) con su cámara, tiene una responsabilidad ética hacia las personas ante su lente, el deber de tratarlas con respeto y dignidad. Yo me esfuerzo por crear una relación de confianza con las personas que iluminan mi cámara con su presencia, y una vez establecido este entendimiento de confianza, nunca se debe traicionar. De esta manera, estoy convencido de que, en la fotografía, un buen retrato es regalado, no tomado. Creo en la dimensión política del arte, y que el fotógrafo es inevitablemente un testigo de la historia. Estoy fascinado con la relación entre las imágenes y las palabras escritas, y frecuentemente combino fotografías, sea con mis escritos originales o en colaboración con otros escritores, para crear libros fotográficos.

Niño con el brazo enyesado, La Habana, 1996.

Esta es una de las primeras fotografías que tomé en Cuba. Era el año 1996, y me hospedaba en el “Hotelito de la CTC” (Central de Trabajadores de Cuba) en Centro Habana. El hotel no tenía agua caliente, lo cual me impactó. Mi compañero de viaje, Frank Trampus, fiel simpatizante del gobierno cubano, cuya lectura de noche era El diario de El Che Guevara en Bolivia, me reprendió diciendo: “Al menos tenemos agua”. Entonces me di cuenta de que estaba entrando a un mundo con parámetros distintos a los que yo estaba acostumbrado en Canadá. A la vuelta de la esquina del hotel me impresionó ver que toda una calle había sido acordonada para que los niños de escuela pudieran usarla —a salvo — para sus juegos y deportes, que ya tenían organizados. “Este es un país donde la ingeniosidad es un modo de vida”, me dije. El niño con el brazo roto y enyesado veía desde la acera a sus compañeros que jugaban a las carreras. Me acerqué a él. En ese entonces apenas hablaba español, pero de alguna manera nuestras miradas hicieron contacto y le pregunté si podía tomarle una foto. Él sonrió. Estaba triste, pero, al mismo tiempo, se le veía estoico y elegante. Con una pose muy segura, con la emblemática pañoleta de los Pioneros alrededor de su cuello. En sus ojos vi la inocencia y la esperanza de toda una generación. Así fue como mi cámara se introdujo en Cuba.

Bicicleta y Capitolio, Calle Barcelona, La Habana, 1996.

Después de toda una vida de hacer fotografías en calles de ciudades como La Habana, me sigue fascinando la reacción de otras personas hacia mí. Una tarde estaba absorbido por la atmósfera visual de La Habana Vieja. Había llovido a cántaros y la calle aún no se secaba. El Capitolio se veía majestuoso e imponente sobre la ciudad. Yo estaba concentrado en cómo tomar una foto original de ese monumento arquitectónico que había sido fotografiado tantas veces a través de los años. De repente, vi el reflejo de la cúpula en un charco en la calle. Me detuve y supe que tenía la fotografía que estaba buscando. Mi soliloquio fue interrumpido por una mujer que estaba en un negocio cercano, que me llamaba y con severidad me expresó su molestia. Me preguntaba: “¿Por qué quiere usted mostrar cosas negativas de mi país?”. Me di cuenta de que desde su perspectiva la situación se veía exactamente como ella se imaginaba: otro extranjero tomando una fotografía fea de su ciudad. Le pedí que viniera adonde estaba parado. Lo hizo, y vio el reflejo del Capitolio. Se asombró ante la belleza del reflejo, y suficientemente satisfecha me dijo: “Bienvenido a mi país.” Mientras intercambiábamos cumplidos, y le explicaba que no era estadounidense sino canadiense, mi vista estaba fija en la bicicleta y esperé hasta que pasó por el punto exacto para mi fotografía.

Sacerdotes en la Plaza de la Revolución, 1998.

La visita de Juan Pablo II a Cuba fue un momento histórico. El Papa ya había visitado todos los países importantes del continente Americano, pero cuando llegó a La Habana condenó el embargo de los Estados Unidos, y los cubanos estaban llenos de júbilo. Al final de su visita, cuando ofreció una misa en la Plaza de la Revolución, había un millón de personas, incluyendo los miles que venían de fuera del país. El escenario no tenía precedente: el Papa celebró la misa a la sombra del monumento a José Martí, flanqueado a un lado por el famoso relieve del Che Guevara en el edificio del Ministerio del Interior y al otro lado por un gigantesco retrato del Sagrado Corazón de Jesús, instalado para la ocasión —sin duda para hacer un equilibrio político— en la fachada de la Biblioteca Nacional.

Yo no estaba tan interesado en retratar al Papa, como en la reacción de los cubanos ante la visita. Abandoné el recinto oficial destinado a los fotógrafos de prensa, para deambular libremente entre la gente. Conforme la enorme plaza se vaciaba al final de la ceremonia, podían verse algunos clérigos visitantes caminando con el fondo del relieve del Che Guevara. Yo estaba tan emocionado como fotógrafo como la gente estaba con el Papa. Atestiguar este extraordinario momento histórico me inspiró a documentar las religiones a lo largo de la Isla, culminando en un proyecto llamado En misa y en procesión.

Cañero, Pinar del Río, Cuba, 2001.

Había fotografiado muchas cosas en Cuba, pero no La Caña. Así que no perdí la oportunidad de asistir a los cañaverales en Pinar del Río con mi colega, el fotógrafo José Martí, a bordo de su vieja motocicleta rusa con sidecar (una aventura inolvidable).

Gran parte de mi carrera la he pasado fotografiando trabajadores. Pero retratar a un cortador de caña o cañero trabajando es como fotografiar a un bailarín de ballet: una combinación de tensión y elegancia en una fracción de segundo. Dado que yo prefiero tomar fotos con lentes “cortos” o de ángulo ancho, necesito estar muy cerca de mi objetivo, pero en este caso había un riesgo considerable, pues el instrumento para cortar la caña es un machete que el cortador blandía con una velocidad y fuerza formidables. Estudié los movimientos del trabajador mientras rebanaba el aire con su instrumento con un gran movimiento semicircular, lo detenía en un punto preciso en la caña y de inmediato separaba la planta de la tierra. Y no bien ponía la caña a un lado, repetía la operación en otro tallo con un ritmo ininterrumpido. Con mi cámara seguí ese “solo” de actuación, a una distancia respetable, pero lo suficientemente cerca para captar la cabeza del trabajador envuelta con un pañuelo, los tallos de caña, las hojas, la palmera y al trabajador mismo en una disposición tal que formaban un arco, una imagen momentánea que puede escapar al ojo humano, mas no al ojo de la cámara. Cartier-Bresson llama a esto un “momento decisivo”.

Santera, Cementerio Colón, La Habana, 2006.

En la Necrópolis de Colón encontré una procesión fúnebre. Por lo regular, soy reticente a tomar fotografías en este tipo de eventos por respeto a la intimidad de la gente durante su duelo. Un hombre caminaba acompañando la carroza, con su mano agarrada al vehículo que se movía con lentitud, como si estuviera encadenado a él. Cuando pasaba frente a mí le pregunté quién había muerto. “Mi madre”, dijo. Su rostro estaba lleno de dolor. Le di mis condolencias y le pedí si, discretamente, podía tomar algunas fotos durante el entierro. “Sería un honor”, respondió. Ya con el permiso para retratar, era un invitado, no un intruso. Es un gran privilegio que le permitan a uno tomar fotografías en esas circunstancias. Un fotógrafo trae consigo la carga de una confianza que no puede traicionar al tomar fotografías. Fue un evento muy emotivo, con lágrimas y cantos lastimeros de las dos santeras y el deudo. Minutos después, a la santera mayor la invadió la pena y se desmayó. El pánico rompió la solemnidad del momento, y dos jóvenes gentilmente cargaron a la mujer por entre las lápidas. Resplandeciente en su vestido blanco, por un momento ella parecía debatirse entre la vida y la muerte. Parecía una Pietà del Caribe: como si la santera se hubiera convertido en una santa. Un año después regresé a La Habana y traje algunas fotografías para la familia. Ellos lloraron de tristeza y dicha.

***

* Traducción al español: cortesía de Alejandro Monsiváis.

Un abrazo desde México!