Un viejo amigo, al que le ha dado por investigar distintas corrientes dentro de la canción popular en nuestro país, me pregunta por Rafael Quevedo. Hace años que lo he perdido del radar, me dice. Si lo localizas —insiste—, trata de exprimirlo; apenas tengo datos sobre él, y ni siquiera sé si está en activo.

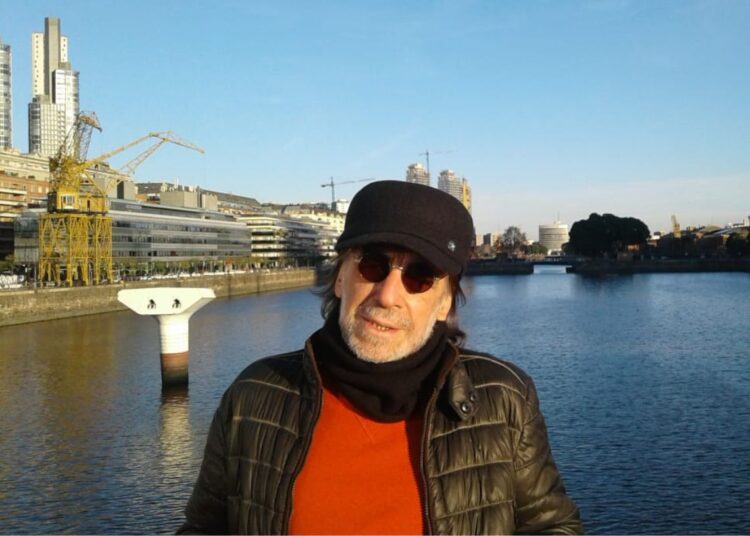

Lo hallé, lo contacté en Mendoza, Argentina, su lugar de residencia desde hace varias décadas; y no, no hubo que exprimirlo. Rafael Quevedo se exprime solo. Muchas lluvias han caído, mucha agua ha fluido debajo de los puentes, desde aquel lejano 1972, cuando un grupo de alucinados cantautores de todo el país decidieron formalizar lo que ya era un pujante movimiento: la Nueva Trova.

Los recuerdos, como las penas que cantó Sindo1, se agolpan unos a otros, y Quevedo tiene que hacer un gran esfuerzo para domeñarlos y, sobre todo, para dosificarlos a los efectos de esta entrevista.

Fluya la memoria.

Provienes de Santiago de Cuba, cuna de la canción trovadoresca. Sin embargo, tus pininos en la música fueron en un grupo que tocaba canciones de Los Beatles, con el mismo formato del grupo inglés. ¿Cómo se dio ese “contagio”? ¿No era así que ese tipo de música estaba censurada?

Era un grupo barrial. Todo empezó con mi primo Rafaelito el Flaco, al que se le apareció un buen día el padre —que vivía en la Yuma— con unos cuantos LP de Los Beatles de regalo. Como los entró a Cuba no sé, y ninguno le preguntó, lo cierto es que apenas escuchamos los primeros acordes de la banda, el virus de la beatlemania se apoderó de nosotros. Había que tocar guitarras, batería y ser 4.

Con tres guitarras, todas duras, de aprendiz, una de ellas para el bajo, y con libros, cazuelas y laticas de betún para la batería, Chichi Blanco (Paul), Jorge Cola de Pato —por el carro que tenía su madre— (George), Juan Sanfeliz (Ringo) y yo, que, por supuesto, era Lennon, comenzamos esa aventura. Con la diferencia, ya en aquel entonces, de canciones propias, pedorras, todas de Chichi y mías, a las que le intercalábamos algún hit de los Beatles para que las chicas, nuestras fans, que nos escuchaban por las ventanas del cuarto de ensayo, no se aburrieran. En esa misma casa, la de Chichi, nos reuníamos a escuchar en onda corta el hit parade de la BBC de Londres. Jamás olvidaré el impacto que me causaron los instrumentos de viento en Penny Lane (trompetas, oboes, corno inglés en una canción rock), ni la entrada al conteo de 4 de la potente “Taxman”, o la magia de “Eleanor Rigby”; y qué contar de esa “manifestación del alma” que es “Stranberry Fields Forever”… Eso sí: odié “Obladi Oblada”.

Con las descargas, descubrí todo un mundo subterráneo de pepillos que los bailaba y los cantaba en Santiago de Cuba. Porque en aquel entonces —años 1960, 70—, en las fiestas a las que asistía se bailaba rock, y lentos. Yo prefería los lentos, era la puerta de entrada al ligue…Y todo a pesar de la censura, no solo a Los Beatles, también a los Rollings y a toda música que sonara con ese tenor. Para trasladar de casa estos discos, escucharlos en otro recinto, los metíamos en carátulas de Pello el Afrocán —me acaba de recordar Chichi, desde Buenos Aires—. Con decirte que la casa del barrio donde nos juntábamos a bailar y a oir a los Beatles, quedó fichada. Nos enteramos del “dato” por mi tía, que bien lejos del baile, en su trabajo, le soplaron que la casa estaba marcada por las reuniones con esa “musiquita”.

Hablas de una profesora que te mostró a un Martí fuera de los discursos y de los pedestales.

Fue en la secundaria.

¿Recuerdas su nombre?

Gladis Horrutinier. Tuve el gusto de su amistad durante toda su vida, pues una de sus hijas —Gladisita—, se sumergió en la ola que me envolvió después, la “nueva” trova, por lo que compartimos durante un puñado de años la escena santiaguera, y ahora a lo lejos, seguimos en contacto.

¿Qué significó este hecho en tu vida? ¿Sus ecos llegan hasta hoy?

Gladis, mi profe, no solo me dio su Martí, también me paseó por la poesía de Antonio Machado y sus proverbios, la de Lorca y sus obras teatrales, la de León Felipe, Unamuno, Lope de Vega, Quevedo, Góngora, José María Heredia, Nicolás Guillén, el Cucalambé, Gabriela Mistral… En fin, que fue ella la que sembró en mí la curiosidad poética.

Asumo, por tu testimonio, que el encuentro con la música de Serrat y Silvio provocó en ti una conmoción. ¿Cómo fue ese contacto primero? ¿Qué resortes movieron estos imprescindibles de la canción en nuestra lengua en el joven que eras por entonces?

En esos años la música que sonaba en las radios cubanas no contaba con mi entusiasmo, con la salvedad —y solo en carnavales— de las orquestas de música popular bailable, que disfrutaba mucho. El resto me parecía todo muy dulzón, muy manido. En eso, entra en mi radar Silvio. Llegó por mi madre en una noche en la que estaba viendo tele; yo pasaba por su lado y comentó: “Mira qué interesante lo que canta este muchacho”, y ahí quedé hasta el final del programa. No lo volví a escuchar hasta unos cuantos meses después, en casa de mi novia, que tenía la costumbre de poner el programa Nocturno, nuestra música de fondo. Un día de esos, oí “Tu nombre me sabe a hierba”; en otros, “Poco antes de que den las 10”, “Balada de otoño”, “Manuel”, y me sucedió lo mismo que aquella noche con mi madre cuando vi a Silvio en la tele, que por cierto, lo volví a escuchar por esa época, de vez en cuando, en aquel mismo programa con “Es sed”, “Y nada más”…

Esto confirmaba mis sospechas: en español, en cubano, se podían decir cosas en canciones que fueran más allá de la melcocha de lugares comunes que se entonaban por aquel entonces, con poesía, humor, ironía, con buenos relatos. Desde ese tiempo, mi empeño es tratar de lograrlo en lo que compongo, en lo que canto.

¿Recuerdas en qué circunstancias compusiste tu primera canción? ¿De qué trataba? ¿La mantienes en tu repertorio?

He roto muchos papeles llenos de palabras y he borrado muchas cintas, archivos, buscando la canción, y aún sigo. Si mi canción (entiéndase, texto y música como un todo) no me entusiasma al mismo nivel que las buenas canciones de mis amigos trovadores —que por suerte he tenido muchos y muy buenos— o la de mis maestros, es porque no lo vale.

Mis primeras canciones, ya con algo más de búsqueda en la manera de decir, nacen en aquellos años habaneros en que me encontré con Amaury, con Sara; lamentablemente apenas las recuerdo. Las dejé de tocar porque me parecían muy silvianas —salvando las distancias— y así fueron quedando hasta que las borré de la memoria, no tenía grabadora. Me vienen a la mente algunos títulos: “Guajira”, “Cuba”, “La distancia”, “Para todos”, “Soles”…

A mediados de 1972 compongo “Martha” y “Qué más”. Es esta última la que señalo en definitiva como mi primera canción, sabe más a mí, es la que creo señala mi derrotero como creador de canciones. En ella trato el tema del encuentro, encuentro con la persona que luego sería mi primera relación de adulto en pareja. Está en el track 7 de mi segundo disco, Aunque te diga todo, que grabé aquí en Argentina. Cada tanto la canto, me sigue gustando, ha ganado mucho con el tiempo.

Durante el Servicio Militar Obligatorio seguiste relacionado con la música. ¿Cómo consigues que en tu unidad te permitan estudiar en el conservatorio Ignacio Cervantes?

Me llevó el SMO a mediados de 1969. Fue todo un drama en la familia. De Santiago de Cuba me mandaron a La Habana, a la División 2280, más conocida por la Vaca Muerta, ubicada entre San Antonio de los Baños y Alquizar, donde hice los primeros meses en una compañía de artillería, computando los tiros de las baterías. Un buen día se aparece el sargento Trutié, de la sección política de la división, buscando músicos para formar un combo que ambientara la vida de las soldados y representara a la 2280 en los festivales de las FAR. Y ahí cambió mi suerte.

Comencé a vivir en una barraca solo para músicos, alejada de las compañías regulares. Nuestra misión consistía en ensayar, armar repertorios, y tocar en cada una de las unidades para distraer, alegrar el ánimo de la tropa. También ambientamos las fiestas de los oficiales. Sonaba bastante bien el combo, tanto que hasta llegamos a tocar en los carnavales de Alquízar, amén de nuestra destacada participación en el festival nacional de las FAR de 1971. En uno de estos festivales conocí al querido y carismático Rafaelito de la Torre, camagüeyano, que en aquel entonces cantaba en un cuarteto muy bueno; él estaba por licenciarse.

Al principio de la formación del combo éramos solo 5: guitarra, bajo, batería, acordeón y un cantante; luego se sumaron dos trompetas y dos saxos, músicos de escuela, todos mayores que yo y con cierta trayectoria. No recuerdo quién planteó la necesidad de matricular en el conservatorio, sería 1970 o 1971. Autorizaron y ¡eureka!, dos veces a la semana tuvimos pases para asistir a clases.

Refieres que la frecuentación de Sara González y Amaury Pérez tuvo una importancia capital en la orientación definitiva de tu vocación. ¿Cómo los conociste? ¿De qué forma ejercieron influencia en ti?

Hace años que rebobino mi memoria buscando cómo fue que conocí a Amaury Pérez Vidal. Lo cierto es que en cada una de mis salidas para ir al conservatorio, en las que desandaba La Habana, uno de mis puntos fijos era ir a visitarlo, instalarme en su casa, la de Consuelito Vidal, su madre. Nos metíamos en su cuarto a cantar, charlar y leer. Por él conocí a Sara González; eran muy compinches, y ella lo visitaba frecuentemente. Así que cada tanto aparecía la maravilla del ciclón Sara.

Por ese tiempo ya yo tenía el panorama, conocía la canción que se estaba moviendo en La Habana. Mike Porcel era uno de mis preferidos, Virulo empezaba hacer de las suyas, Pedro Luis ya era Pedro, con esa fuerza que lo caracteriza, y, por supuesto, las canciones de Silvio, Pablo, Noel y Vicente, que eran más conocidos.

Conocer personalmente a Sara y a Amaury —del que ya se comentaba en la movida por sus hermosas canciones— dejó en mí la certeza de que ya era parte, de alguna manera, de aquel fabuloso rollo.

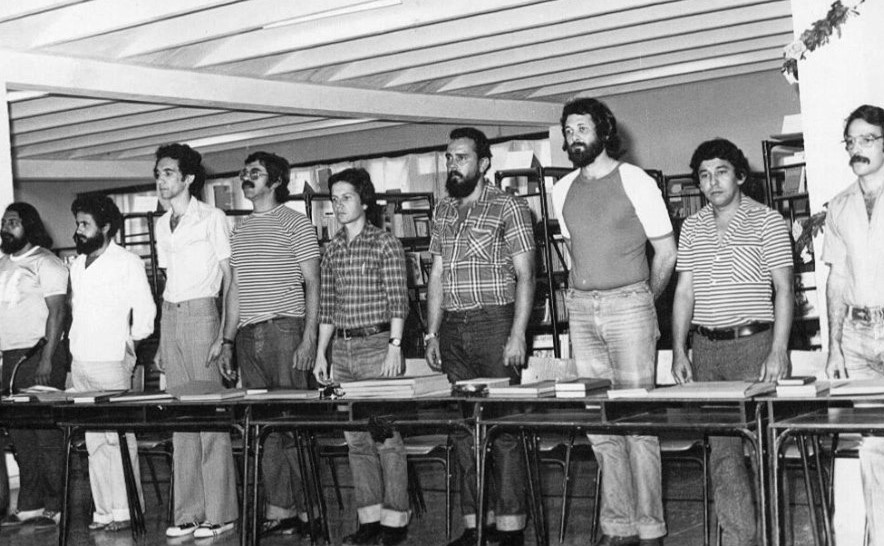

En diciembre de 1972 se funda en Manzanillo el Movimiento de la Nueva Trova. Estuviste allí. ¿Cómo fueron esas jornadas, cuál era el ambiente, a cuáles trovadores conociste en ese evento que te impactaran de forma peculiar?

Dejé de ser recluta en abril-mayo del 72, y retorné a casa de mis padres en Santiago de Cuba. Apenas llegué, me puse a buscar a Augusto Blanca. No lo conocía, supe de su existencia por el Festival de la Canción Política en Berlín, donde, junto a Silvio y Eduardo Ramos, formó la delegación cubana al evento.

Bastó que cruzáramos una canción para darnos cuenta de que remábamos en el mismo barco. Meses después, partimos para Manzanillo.

Por la antigua provincia de Oriente recuerdo que fuimos, además de Augusto y este que soy, Ramiro Gutiérrez, Chispa —Freddy Laborí—, Rodolfo de la Fuente y José Antonio Rodríguez. Salimos a encontrarnos, y se dio el inicio del Movimiento de la Nueva Trova Cubana, en jornadas llenas de camaradería y regocijo.

Éramos 82, entre trovadores y grupos musicales. Del resto de la isla recuerdo a Los Cañas, Manguaré, Tema 4, Nuestra América, el Dúo Escambray, Lázaro García, Mario Crespo, Rafaelito de la Torre, Miguel Escalona, Adolfo Costales, Magui Mateo, Ignacio Villavicencio, Belinda Romeo, Jesús del Valle —Tatica—, Enriquito Núñez, Silvio, Pablo, Noel, Sara, Eduardo Ramos y el team del Grupo de Experimentación Sonora del Icaic. Un grupito que iba contra la corriente que reinaba en aquel entonces, y luego se convirtió en semillero de camadas y camadas de trovadores, de grupos, que han seguido surgiendo a lo largo y ancho de la isla, cada uno con su verdad a cuesta.

Me siento orgulloso de haber estado ahí, de ser uno de los fundadores, de la importancia que logró con el tiempo la Nueva Trova en la canción. Pocos la discuten, más allá de ciertos señalamientos por estar la UJC detrás monitoreando sus pasos. Los que estuvimos allí y los que llegaron después, solo hemos querido, y en su mayoría lo hemos logrado, hacer valer nuestra canción, la canción por encima de las “directrices”.

Por la época, era frecuente que los grupos teatrales en Cuba tuvieran músicos que compusieran la banda sonora de las obras. ¿Qué te dejó el paso por colectivos como el Guiñol Santiago y La Edad de Oro? Supongo que la Teatrova merece mención aparte.

Mi incursión en el Guiñol fue relativamente corta, cumpliendo funciones de actor secundario con los títeres y alguna que otra canción; eso sí, me dio amigos que conservo hasta hoy, y la posibilidad de entrar en la plantilla de Cultura. La Edad de Oro me permitió algo más, musicalicé y actué un cuento de Pushkin en compañía de la actriz Martha Diaz Farré, he hice sonar la guitarra en algunas obras. Fue Teatrova, en su segunda etapa, la que me metió más de lleno en hacer música para teatro. Aprendí mucho con Augusto Blanca, por su vasta experiencia en estas cuestiones. Los músicos-trovadores del grupo éramos Augusto, René Urquijo y yo. Entre los tres musicalizamos Guillen en dos tiempos, obra donde la música y el canto estaban en escena durante todo el espectáculo. También musicalizamos… magia. Si, magia, porque teníamos un excelente mago en el grupo, Eduardo Martínez, además de contar con la actriz y cantante Magali Gainza y el actor y director José Pascual —Pini—. Con esta obra, traducida al inglés por mi padre, participamos en el Carifesta en Barbados, como parte de la delegación cubana, junto a Irakere, Pello el Afrokán, Cuarteto Oriente, un elenco de Danza Nacional, el Coro Orfeón de Santiago de Cuba, periodistas y poetas.

Con Teatrova adquirí oficio, trabajábamos mucho, había química entre nosotros. Fue uno de los colectivos que dieron luz a las noches culturales de la calle Heredia en su época de gloria, a finales de los 70.

¿Cómo era la movida en Santiago de Cuba en tus años de juventud? ¿Se concentraba en la calle Heredia?

En mis años de pepillo no había movida cultural en la calle Heredia. Pertenecí a una hermosa tribu barrial que se inventaba fiestas. Solo íbamos al centro de la ciudad si la cosa prometía ser interesante. Todas estas fiestas, las de mi barrio y las del centro, se daban en casas particulares; las organizaban algún conocido o un amigo de este, que, como requisito indispensable, debía tener swing. Solo en carnavales, durante quince días seguidos, nos trasladábamos al centro para bailar en la calle Santa Rita, la cual gozaba de muy buen ambiente: desandar la Trocha, o irnos hasta La Placita para salir arrollando al ritmo de su conga por las calles del centro hasta el parque Céspedes. Como sabes, los carnavales de Santiago eran los mejores de Cuba.

Durante Las Noches Culturales de la Calle Heredia que, si mal no recuerdo, comenzaron en el 75 o 76, se cerraban unas cuadras con diversos escenarios ubicados estratégicamente, para que los artistas de la ciudad y algunos invitados de provincias cercanas y de la Habana ofrecieran sus espectáculos. A partir de las ocho y media de la noche empezaba el desfile de gente para ver teatro, danza, coros, trova “joven” y tradicional, conjuntos soneros, poetas; y a eso de la diez estaba a reventar la calle, llena de turistas, santiagueros de todas las edades, pero, sobre todo, de mucha juventud, que aplaudió, bailó, cantó, enamoró e hizo suya esta oferta cultural.

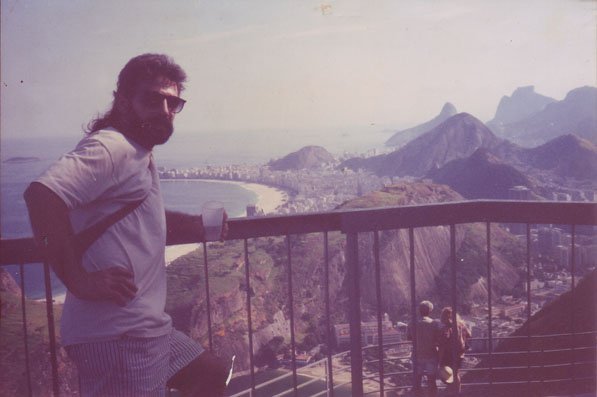

1992 es el año de tu salida al mundo. Ya habías conocido algunas islas del Caribe, pero entonces viajas a Brasil y Uruguay. ¿Cómo fueron esas experiencias?

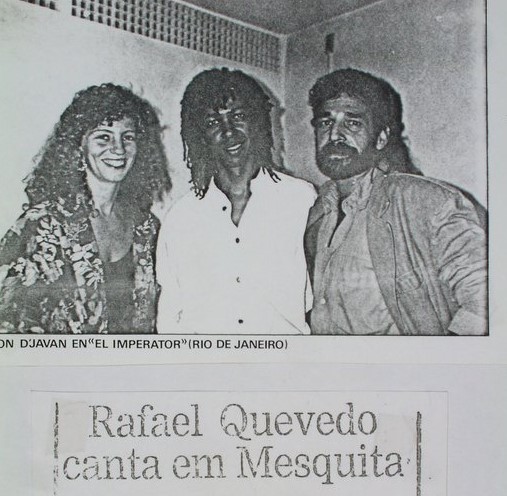

Brasil, ¡ah Brasil! Yo era un consumidor voraz de la música popular brasileña: Joao Gilberto, Elis Regina, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, Djavan, María Bethania, Joao Bosco, Gonzaguinha, Gilberto Gil, Jorge Ben Jor, Ivan Lins, Simone. Me gustaba su cine, su literatura, y como me había graduado de Portugués en la escuela de idiomas, lo disfrutaba todo al máximo.

Llegué a Brasil gracias a una amiga que hizo gestiones con la Unión Universitaria de Río de Janeiro para que me incluyeran como artista invitado a un festival que tenía por esa fecha, y luego hacer algunas que otras presentaciones más.

Concluida esta etapa, y por medio de otros contactos que fueron surgiendo, estuve en varias localidades de Río haciendo presentaciones. La casa de la amistad con Cuba me tendió su mano, y con la complacencia de la Intendencia de Río, mi estadía se alargó.

Mis presentaciones tuvieron dos formatos, la del trovador y su guitarra, y acompañado por el conjunto Los Latinos, que dirigía un panameño. Además de Río, llevé mi cantar a Minas Gerais, Río Grande do Sul, y Sâo Paulo, donde fui invitado a presentarme en una actividad de solidaridad con Cuba en el sindicato de los metalúrgicos, que presidía Lula, allí presente.

En Río tuve la suerte de volver a compartir momentos con nuestro Pablo Milanés. Había ido con su grupo a participar del concierto por la Cumbre de la Tierra. Fue emotivo topármelo fuera de Cuba. Guardo con mucho cariño esos momentos.

Brasil me dio un hijo, de madre uruguaya. Por mediación de ella llegué a Montevideo, a el Uruguay querido de Onetti, Benedetti, Ida Vitale, Galeano y Zitarrosa. En Montevideo actué en el Subterráneo Magallanes, que en esos años tenía mucho swing, y en el Palacio Sub América, en el festival artístico Cantamos por Cuba, junto a Daniel Viglietti, Labornis-Carrero, Yamandú Pérez, Numa Moraes, Cuerda de Tambores y la Murga Diablos Verdes.

Esta estadía acrecentó mi enamoramiento por el Uruguay, por su gente.

1993 es el año de tu primer contacto con Argentina. ¿Qué significó en ese momento el encuentro con un país de tan vasta y rica tradición cultural? Luego de 32 años viviendo ahí, ¿qué ha cambiado de aquella primera impresión? ¿Qué permanece? ¿Es Mendoza tu lugar en el mundo?

Para mí fue como llegar a la meca cultural de Sudamérica, país de los multitudinarios conciertos de Silvio y Pablo, de la gran acogida a Santiago Feliú, donde los trovadores, los músicos, los cubanos en general gozamos de mucha estima.

Argentina es hoy mi segunda patria, el lugar que me acogió en momentos en que no tenía claro cuál era mi norte. Aquí nació Paloma, mi hija más pequeña. Lien, la mayor, es cubana.

Por tanto, a pesar de sus vaivenes, de los tira y jala políticos, de la inflación, de que la culpa es siempre del otro, de no ser lo mismo pasar de turista que ser un ciudadano más, amo este país. Y si, hoy Mendoza es mi lugar en el mundo.

¿En qué consistió el espectáculo De dónde son los cantantes?

Recurrí a esta pregunta matamorina para, desde el título, hacer sentir la sabrosura nuestra, cubana, y armé un guion poético con canciones y poemas que dialogan entre sí, todo de autores de nuestra isla.

En De donde son los cantantes se conjugan el decir musical de Matamoros, Pablo, Isolina Carrillo, Silvio, Luis Ríos, Amaury Pérez, Noel y Rafael Quevedo, con la poesía de Nicolás Guillén, Eliseo Diego, Reina María Rodríguez, Odette Alonso, Ramón Fernández Larrea, Alexis Díaz Pimienta y Víctor Casaus. En la puesta en escena conté con la actuación de la destacada actriz mendocina Gladis Ravalle, que aportó su luz.

Concebir, dar voz, hacer escuchar esta pincelada poético musical de la cultura cubana en la feria del libro de Mendoza 2019, fue un gustazo que me di, premiado por la respuesta del público.

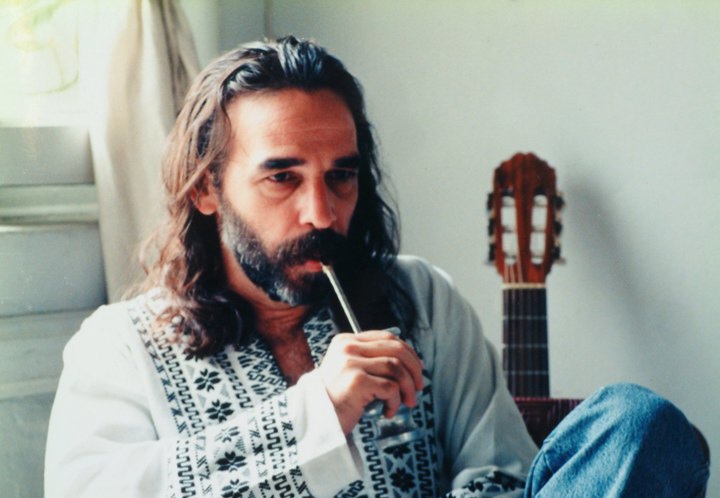

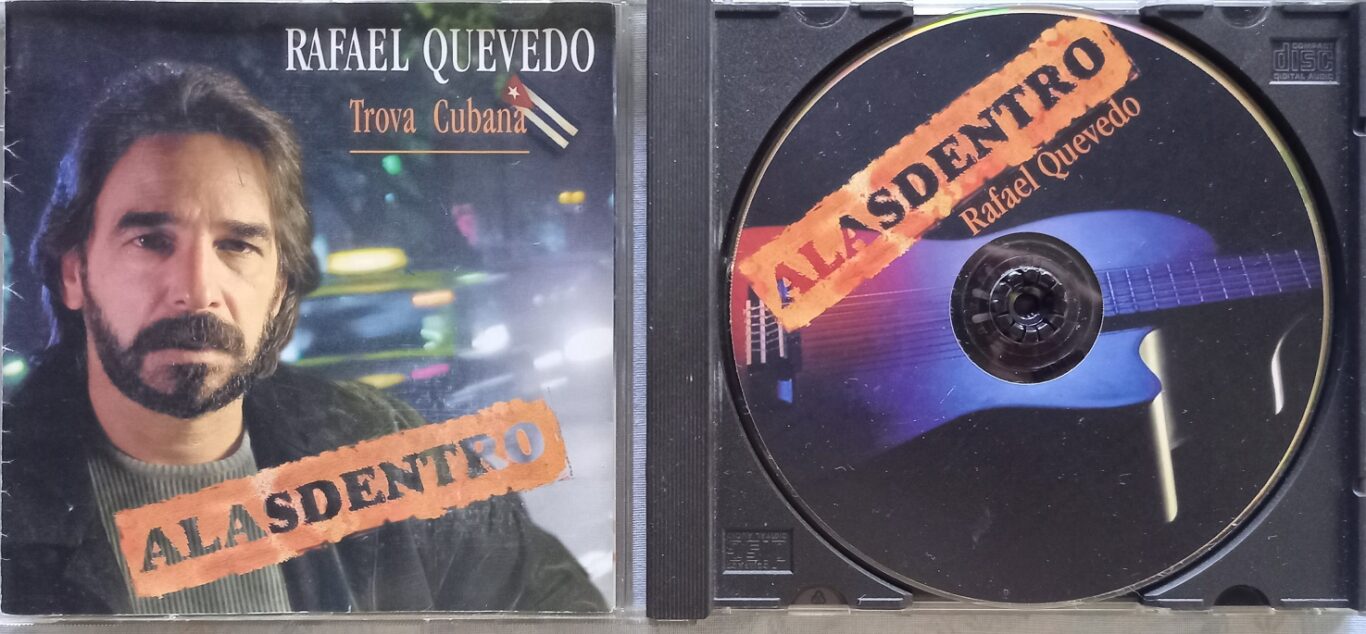

A principios del siglo XXI sale tu primer disco, Alas dentro. ¿Qué música reuniste ahí?

Llevaba ocho años y pico fuera de Cuba. Alas dentro se editó en 2001, tiempo en el que yo ejercía como ciudadano de ningún lugar. En ese trance me asaltan las ganas de hacer un disco que destacase los ritmos cubanos. Necesitaba aferrarme a algo, así que volví a la raíz, modesto homenaje a la música que hizo de mí un trovador.

Con doce canciones ya listas, nueve de ellas compuestas en Argentina y tres en La Habana, me fui a buscar a Eduardo Pinto, joven músico mendocino respetadísimo en el ambiente, con él que ya había tocado en algunos shows; un fuera de serie, amante fervoroso de la música cubana, para interesarlo en el proyecto e hiciera los arreglos.

Eduardo me dijo: “No te preocupes, yo me encargo de todo”. Y no solo se ocupó de los arreglos; también tocó casi todos los instrumentos del disco: guitarras españolas, acústicas, tres, bajo, piano, tumbadoras, bongoes, cencerro, guayos, claves, maracas, batería, pailas e hizo coros. Lo grabamos en el pequeño estudio del querido Fana Martínez, músico, también mendocino, amigo de todos.

Nueve de las canciones traen en su adn células rítmicas cubanas, hay sones, montunos, bolero, trovadas, 6/8: “Alas dentro”, “Entre dos”, “Fortuna”, “Cuando no sienta el rubor de la luna en tus ojos”, “En Cuba”, “Sequía”, “Cuando sopla el viento”, “En el fondo de la corriente” y “Qué es lo que tiene La Habana”.

Las otras tres: “Balada de él y ella”, “Esquina rota” y “Desde los diarios”, son del género balada, canción, canción pop-rock, y es otra la instrumentación, voz y bajo, dos guitarras, banda pop.

En 1998 había concebido otro disco, Juegos de azar, que por diversos motivos quedó engavetado, con maqueta lista para llevar al estudio, y el boceto del libro con los textos de las canciones.

Un recorte de un diario de la época me recuerda ahora que antes de Juegos de azar había grabado algún material, pero en casetes que vendía en mis shows. Rafael Quevedo. Trova Cubana, que grabé en Buenos Aires; Sequía e Influencias, grabados directamente en shows.

El fonograma Aunque te diga todo, ¿de qué año es? ¿Todas las que contiene el disco son piezas tuyas?

El nacimiento de este disco le debe mucho a el haber superado el dolor de sentirme sin país, de ser un ciudadano de ningún lugar, y como no me gusta repetirme, me aburre, cambié la sonoridad.

Recurrí a Mario Mátar, reconocido guitarrista del rock mendocino, de muy buen gusto, para los arreglos. Entre él y yo lo arropamos. Editado en julio del 2008, trae en su lomo trece canciones, doce de las cuales son enteramente mías, compartiendo pacería en “Yo era Lennon” con el poeta Rubén Valle.

Aunque te diga todo fue grabado en casa de Mario Mátar, con él como grabador / editor. Las guitarras eléctricas las puso él también, todo un lujo.

Relátanos brevemente de qué van los proyectos Amanecidas y Las otras.

Amanecidas fue un proyecto que se me impuso sin cranearlo. Decidí un día grabar dos canciones de hace mucho, sin otra pretensión que el de saborearlas bien. Me gustó lo que escuché, y seguidamente saltaron otras canciones exigiendo a gritos que también querían sentirse audibles, que no podía dejarlas primitivamente grabadas o en los archivos de mi memoria, que ellas también querían amanecer. Y nació Amanecidas. Tomé cuatro de ellas y otras seis nuevas, que abrirían aún más el abanico en cuanto a lo epocal.

Las nuevas son: “Sin contrato”, “Encuentro”, “De creencias se trata”, “La mujer que durmió con él” (texto de Susana Slednew), “Al silencio” (texto de Gonzalo Rojas) y “Esto” (texto de César Vallejo), y me fui a un estudio a grabarlas a guitarra y voz.

El porqué de esta sonoridad no es solo por variar, sino para que se defiendan por sí mismas tal como nacieron, a guitarra y voz; si lo logran, es porque algo bueno traen ellas.

De esto viene Amanecidas vol. I, que ya grabé y espero dar a conocer en las redes próximamente. Con algunas de las restantes canciones de archivo, que ya estoy grabando, va el Amanecidas vol. II, y en Las otras —título tentativo— vendrán las por hacer.

¿Mantienes una relación afectiva con Santiago de Cuba? ¿Y con La Habana? ¿Cuáles son los sitios que te vienen a la mente cuando piensas en una y otra ciudad?

¡Claro, compay! Santiago de Cuba es mi niñez, la adolescencia, el convivir con mis padres y mis hermanos. Es mi abuela Estrella, los amigos del barrio, las travesuras, el primer amor, la devoción por el béisbol, el basket, el ajedrez, la trova, Los Beatles, mi sentir en la poesía.

Cuando me da el flashazo santiaguero, abro el lente y capto la casa donde viví, la Avenida de las Américas y todo lo que la escolta a su paso, la Catedral, el parque Céspedes, la Casa de la Trova y la de Heredia, El Casagranda, San Basilio y San Pedro, Enramadas, el barrio Vista Alegre, Ferreiro, la zona del Museo Emilio Bacardí, la Plaza de Marte, la carretera de la subida a Quintero, la playa Siboney, el Cuartel Moncada, La Gran Piedra…

En una de mis esquinas, Santiago de Cuba es su piedra angular.

“Ay La Habana, Ay La Habana, qué es lo que tiene La Habana”, te comienzo con este estribillo en el track 12 del disco Alas dentro, por él puedes ir avizorando lo que significa para mí La Habana, y mira que me han deslumbrado varias de las ciudades que he visitado, o vivido por un tiempo. Pero La Habana tiene otra cosa que me es difícil definir; la adoro, a pesar de lo deteriorada que la encontré cuando fui. Ahí nació mi primera hija, Lien, es donde tuve y tengo amigos entrañables, donde lloré, caí y me levanté.

Cuando mi memoria hace foco en La Habana, me encuentro con el cine Yara, el Icaic, G y 23, 26, el Pabellón Cuba, el Malecón, el Mella, la barra del Habana Libre, Coppelia, La Zorra y el Cuervo, Monseñor, El Pico Blanco, El Teatro Nacional y su Café Cantante, El Hotel Nacional, el Capri, La sala teatro Hubert de Blanck, Casa de las Américas, el casco histórico, el Museo de Bellas Artes, Paseo, Línea, la Playita de 16, el teatro Karl Marx, Playa, 27 entre D y E, las casas de los amigos, La Víbora, Santos Suárez, el Museo Napoleónico; en fin, esas zonas por las que más o menos me moví.

Me he preguntado cuánto de esto será el dibujo de la nostalgia por la distancia, cuánto coraza, máscara para ocultar lo sufrido, y no obtuve respuesta. No sé. De lo que si estoy seguro es que viven en mí.

¿Queda algo en ti, a nivel de habla, costumbres y/o gastronomía que delate que eres un cubano, más precisamente un santiaguero?

La melodía que entono al hablar es argentina, pero en la construcción, en el armado de los diálogos, cometo muchas pifias que denotan que no soy oriundo. Por ejemplo: no me sale decir “vos”, ni “che”, sigo aferrado a la segunda persona del singular: tú. También mantengo la acentuación en las palabras esdrújulas, mientras que acá corren la acentuación convirtiéndola en llana, y algunas llanas la hacen agudas.

Prefiero el café al mate, aunque socialmente comparta. Solo en días de mucho frío y de vez en cuando, me tomo unos mates para no excederme con el vino, del que soy buen bebedor. También conservo la afición por el ron cubano y los habanos.

He logrado ser un buen cocinero, al menos eso dicen las parejas con las que he convivido, que han sido un terror gastronómico. El diario Los Andes hace unos años me hizo un reportaje en el que diserto sobre “recetas”, las mías, y su vínculo musical.

De la comida cubana conservo algunas cosillas: la yuca con mojo, los tostones, el plátano maduro frito, el picadillo a la habanera, los frijoles, el lechón en todas sus variables y el congrí, del que alardeo, pues el mío se pasea entre los mejores.

- La letra de “La tarde” pertenece a Lola Rodríguez de Tió, poeta y periodista puertorriqueña fallecida en La Habana en 1924.