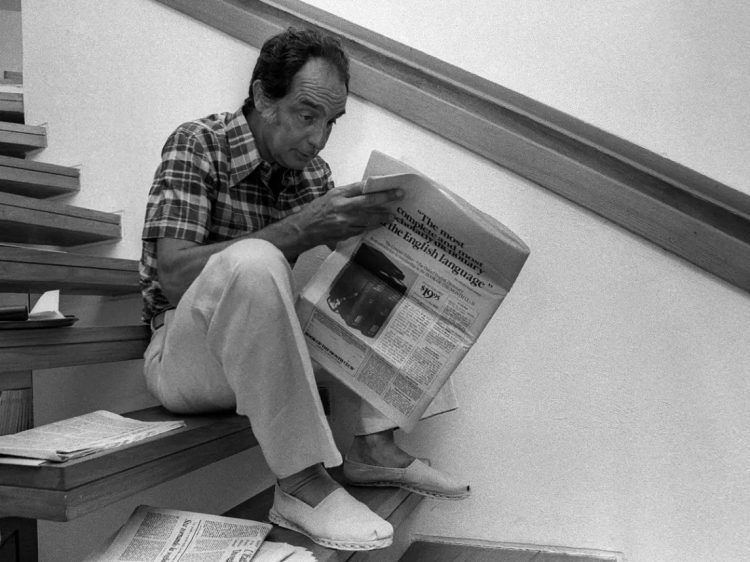

El escritor italiano Ítalo Calvino (1923-1985), quien nació, digamos que de manera casual, en Santiago de las Vegas, tenía 23 años finalizada la segunda Guerra Mundial. “Su adolescencia transcurrió entre la mortificación del fascismo y la vocación de la lucha guerrillera”, advierte la solapa de un libro suyo que la editorial Losada publicó en 1963, pero que parte de otro originalmente impreso en 1958 bajo el título de I Racconti.

En el lapso de cinco años, y según distintas biografías, además de haber sostenido una escritura frenética por la cual se ganó “un lugar oficial” en la literatura italiana, destacando ya como certero “fabulador”, Calvino había ido sumando sensaciones que hoy nos sirven a quienes tenemos cierta tendencia de hombres errantes. Él ya las había captado, creo, desde su propia experiencia, marcada por el propio nacimiento fortuito en el Caribe.

Había estado en distintas empresas editoriales; había ido de un lado al otro, ampliando su visión del mundo y sumándole a su percepción lo que encontraba en el camino; incluso, y tal vez, esa melancolía por el espacio que tan incómoda resulta en el fondo del desarraigo. Muy joven lo escribió, después de haber observado atentamente y no sin incorporarle la ironía.

Los primeros 20 años de su vida, también se apunta en la nota introductoria a otra recopilación de sus cuentos (Los amores difíciles, Tusquets), pasaron casi ininterrumpidamente en San Remo y en un campo contiguo a San Giovanni Battista, donde su padre, que era agrónomo, cultivaba la uva y el aguacate. Pero había combatido en la Resistencia con las brigadas “Garibaldi”, en la “durísima zona de los Alpes Marítimos”, había visitado la Unión Soviética y los Estados Unidos, donde vivió largos e intensos meses, varios de ellos en Nueva York, ciudad que, como Roma, Turín o París, también fue espacio donde captó parte de este sentimiento.

Porque, al menos por mi lectura, en los relatos de Memorias y vida difíciles, traducido por Attilio Dabini, puede intuirse la persistencia de un anhelo, algo parecido a la nostalgia que experimenta la persona hacia su espacio personal o íntimo; ya sea el pueblo o la ciudad, la vieja casa de familia o aquella de pocas condiciones que, sin embargo, apreciamos porque nos permite la vida.

Incluso, hay quien establece esta relación de melancolía con un patio, un jardín y hasta con el cuarto de habitación húmeda que alguna vez alquiló. Puede ser tristeza y puede sentirse, incluso, sin que nos hayamos ido del lugar que nos provoca tal sentimiento. Quizá sea la manera en que pagamos nuestra traición a los lugares, pero también es el inevitable destino del hombre que de otro modo estaría en la caverna. Y, por muchas razones, los lugares que supimos nuestros, inevitablemente pasan a ser una pérdida el primer día en que le damos la espalda en busca de un sitio mejor.

“Yo estoy ausente de mi casa durante meses, años a veces. Vuelvo de cuando en cuando, y mi casa sigue estando en lo alto de la colina, con su viejo revoque rojizo que la hace visible desde lejos entre los olivos tupidos como el humo.” (“Los hermanos Bagnasco”), dice uno de los personajes de este libro. Y el golpe de ánimo parece reiterase en quien está seguro que nada cambia allí donde dejó sus cosas.

Parado en unas colinas cercanas al mar, otro hombre parece alegremente consternado al ver aparecer de entre las sombras aquella-la-su ciudad, “con sus tejados rojos, sus vidrios centelleantes, sus revoques de cal. Todas las mañanas la luz la describía con todos sus detalles menudos, contaba cada zaguán, enumeraba las casas” (“La Liebre”).

Alguien, más pragmático, creerá que deshacerse de la casa es también una forma de garantizar cierta supervivencia en la vida. Y lo es, tantas veces y para tantos de nosotros. “Vendan la casa y gocemos el dinero”- dice alguien, un muchacho joven que incluso pudiera reflejar un leve tinte biográfico en el cuento “Los hijos Holgazanes”, convencido de algo que tal vez sepamos todos: “Quizá muy pronto no quede de nuestra casa nada más que una ruina cubierta de hierbas.” El joven que estas palabras ha dicho pone por delante una idea pragmática a una romántica; le interesa más que sus padres dejen de discutir “sobre gastos, entradas y deudas” que mantener las viejas paredes que sostienen la techumbre.

Otro incluso irá más lejos y, animado por la proliferación de fábricas “que edificaban, casas urbanas de seis a ocho pisos” en la ciudad, y viendo que a un antiguo terreno familiar solo lo ataba “un hilo de excitación nostálgica”, habrá de sugerir en su momento: “¿Por qué no construimos también nosotros, ya que todos construyen?” (“El negocio de la construcción”).

Quizá el ejemplo donde Calvino se nos presenta mejor con su estilo de “fábula con carga realista”, como cientos de lectores habrán advertido, sea en “La Hormiga argentina”, la historia de un matrimonio y su pequeño bebé que llega a una casa alquilada y descubre, de repente y persistentemente, que está infectada de hormigas voraces y multiplicadoras, y que pertenece a un pueblo de tal manera infectado por los insectos que no tienen otra opción que acometer una acción definitiva, una de las más poéticas salidas del libro.

En una entrevista, muchos años después, habiendo ganado ya suficiente reputación por libros como El vizconde demediado, El barón rampante, Las ciudades invisibles o Si una noche de invierno un viajero, Calvino dijo: “Me resulta bien difícil establecer una relación personal con los lugares. En mi libro Las ciudades invisibles hay esta transformación de cada una de las ciudades en una ciudad única, una ciudad continua, un poco es la vida que llevamos actualmente, de movernos de una ciudad a otra, de reproducir en la ciudad de destino el mismo estilo de vida que teníamos en la ciudad de partida.”

Y también había escrito en el cuento “La nube de smog”: “Establecerme no es la palabra exacta. No tenía ningún deseo de estabilidad; quería que a mi alrededor todo siguiera fluido, provisional, y solo así que parecía tener una estabilidad mía, interior; sin embargo, no habría sabido explicar en qué consistía”.