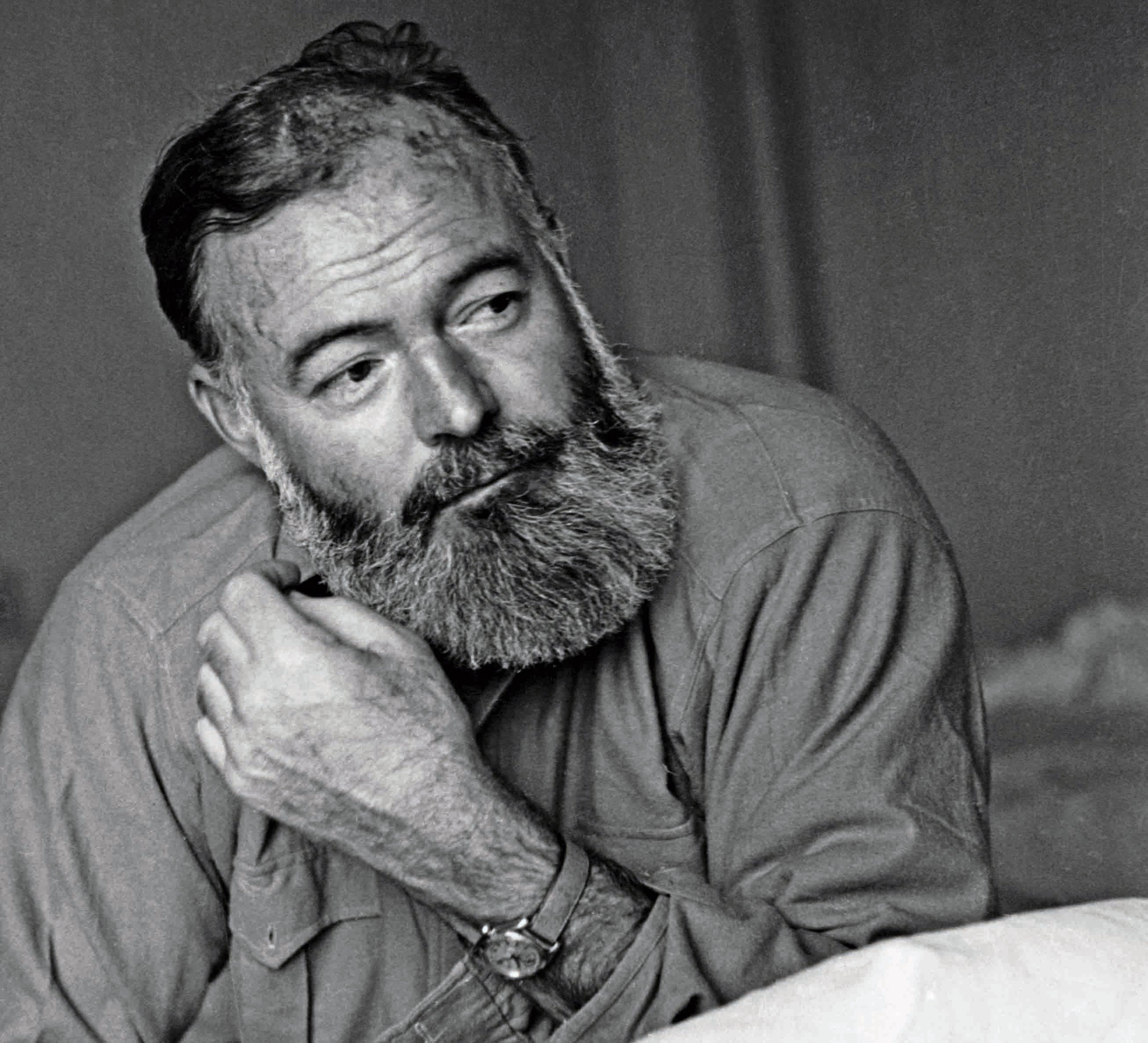

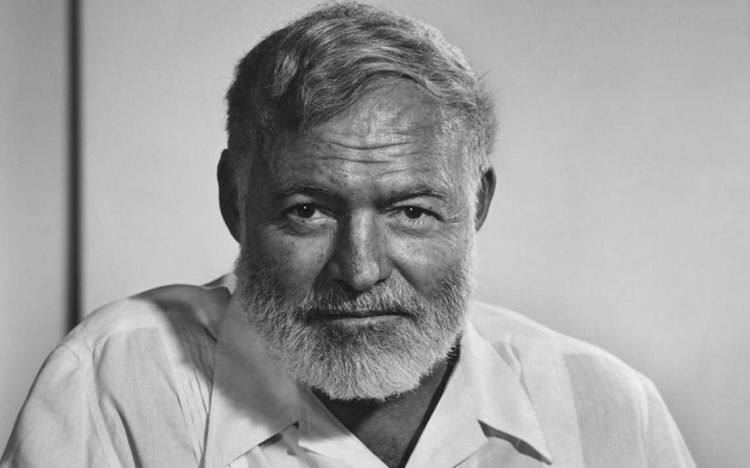

Un amigo solía asegurar que julio era el mes de Ernest Hemingway (1899-1961); y me parece oportuno recordarlo porque en julio nació y murió el escritor norteamericano que en Cuba encontró un espacio para la creación, y lo hizo suyo a la vez que aprendía a valorar la cultura de la isla descrita en algún momento como “larga y triste”.

En 1939, junto a su tercera esposa, Martha Gellhorn, vivió en el Hotel Ambos Mundos, en el corazón de la Habana Vieja. Allí comenzó a escribir ¿Por quién doblan las campanas? Luego adquirió Finca Vigía, en San Francisco de Paula, lugar desde el cual laboró otras tantas novelas y fungía como refugio en tanto la fama del Premio Nobel 1954 se lo permitía.

Cuba y La Habana estuvieron siempre en el corazón de Hemingway, no solo porque allí y gracias a su gente escribiera obras notables para la literatura universal, sino porque, lo dijo él en Las verdes colinas de África: “Donde un hombre se siente como en su casa, fuera del país donde ha nacido, es allí donde quiere ir.”

También en julio una granada de mortero estuvo a punto de fulminarlo una noche de 1918. Ernest se había enlistado en la Cruz Roja como chofer de ambulancia y se encontraba en el frente italiano. Comía queso y bebía vino junto a otros cuatro soldados cuando un bombazo demolió el hueco donde acampaban.

La escena aparece en Adiós a las armas y así empieza a mezclarse la vida con la ficción: “Entonces se oyó una especie de toz profunda, un ruido parecido al de una locomotora que arranca, y después una explosión que hizo temblar la tierra (…) Entre el ruido volví a distinguir la gran tos, después el arranque, luego un destello, como cuando se abre repentinamente la puerta de un horno, una llama, primero blanca, luego roja, seguido todo de una violenta corriente de aire.”

Su cuerpo había recibido el impacto de 237 esquirlas, y sangraba en alarmante destrozo; sin embargo, el estado de los otros era peor: de sus compañeros apenas quedaban trozos y solo uno parecía sobrevivir. Entonces, pese a su propio estado, Hemingway se echó aquel cuerpo al hombro y cruzó las alambradas.

Su heroica acción le hizo merecer la medalla al valor y propició una de las grandes enseñanzas de vida, pues con 18 años había entendido que un hombre puede salir invicto de ciertas embestidas, pero jamás llega ileso a ninguna parte: al año siguiente, de regreso a su saca de Oak Park, Hemingway tenía una rótula de aluminio y unas cuantas fragmentos de acero que los médicos no pudieron extraerle.

De adolescente era ya un tipo impresionante: seis pies de estatuara, cabeza maciza (tan grande que no había casco que le sirviera, decía él), anchos hombros y unos brazos de 17 pulgadas en los bíceps que estaba dispuesto a descargar sobre cualquier cosa que se interpusiera en su camino o lo sacara de concentración, acaso porque tal como respondió a George Plimton en la famosa entrevista para The Paris Review: “Puedo escribir siempre que la gente me deja solo y no me interrumpe. O bien puedo hacerlo cuando soy despiadado con mi prójimo”.

Al escritor canadiense Morley Callaghan lo sorprendió con un reto: “Ponte los guantes a ver si es verdad que has peleado”, y lo empujó a que probara lo que aquel había escrito en sus libros. A otros ni siquiera les dio tiempo a reaccionar. Según Callaghan, el día en que se enfrentaron por segunda vez, en su cabeza tenía fresca la historia de cuando Hemingway se había trepado a un ring y había noqueado a un campeón francés de peso mediano. ¿Había que resolverlo todo a puñetazos?, se preguntan unos. Otros, sus críticos, creen que se trata de una perpetua caricatura.

Quizá la respuesta más acertada la diera Earl Rovit, quien en un libro dedicado al escritor asegura que Ernest Hemingway tenía una “necesidad instintiva de defenderse, no ya solo con la violencia física, sino valiéndose de toda clase de máscaras”. Con apenas tres años cumplidos su padre le había regalado una vara de pescar y también lo había estimulado al boxeo. De hecho, tanto la pesca como el boxeo fueron grandes pretextos mediante los que se sacaba de encima la gente. Siguiendo la idea de Rovit, eran sus máscaras más efectivas.

También necesitaba de la guerra, tal vez por aquello de que en circunstancias límites el escritor se forja como la espada en el fuego. Es legendario su incursión como corresponsal de guerra, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. También durante la Guerra Civil española.

Hemingway no fue solo el reportero que rompía los moldes del periodismo, sino que quebraba toda clase de reglas. Contra lo que se espera de un corresponsal estuvo al mando de una pequeña tropa y solía vérsele con dos cantimploras cargadas después de los combates. Una iba rellena con ginebra y la otra con vermouth seco, cuya mezcla le proporcionaba poderosos martinis.

Los oficiales y soldados que fueron sus compañeros lo bautizaron como Papa, o Papá, apelativo tan potente que desembarcó en La Habana. En el Floridita, si alguien pedía un Daiquirí, el barman preguntaba: “¿Como Papá?”. Después, en una batidora llena de hielo granizado hasta el tope recibía un daiquirí doble sin azúcar.

Fue en el Floridita donde una noche lo encontró el escritor Lisandro Otero, otro de sus admiradores cubanos. Estaría por los veinte años y era un destacado aprendiz de periodista que escribía cuentos y sopesaba novelas tan deudoras del hombre a unos metros suyo que, sin pensarlo, viéndolo sosegado junto a la barra, creyó oportuno saludar.

“Maestro”, dijo, y Hemingway, quien había empezado a garabatear ideas sobre el papel, levantó la vista, apartó el vaso con su enorme daiquirí y, en un gesto advertido a tiempo, lanzó un derechazo que hubiera lamentado la quijada del entonces novel escritor. Otero demostró ser diestro esquivando embates y salió amoscado para su asiento.

Al rato supo que su belicoso maestro le había pagado la cuenta y lo invitaba a visitar Finca Vigía, esas cuatro hectáreas paradisíacas en cuya casa vivía con su mujer, Mary Welsh, 25 gatos, media docena de perros, miles de libros y, disecados, los animales que había matado en África.

Pese a esta tendencia suya de medirse con la naturaleza todo el tiempo, su obra demuestra que era un hombre sensible. Tal vez sea el único rasgo que lo salve en esta época donde el cazador ya no es el héroe sino el villano de la película. Rovit también escribió que Hemingway era en verdad “hipersensible”, característica que explica esa disposición a arremeter contra un posible enemigo aun antes de que lo agredieran.

Para los estudiantes de periodismo con pretensiones literarias que fuimos, Ernest Hemingway se alzaba como el modelo ejemplar. Con su estilo breve y sensual mostraba esa otra arista del reporterismo que a veces veíamos olvidada, y nos recordaba (y recuerda aún) que tanto el periodista como el escritor no pueden llegar sanos, limpios y olorosos a ninguna parte.

Es preciso alcanzar la meta en pedazos, sangrante y con los restos que de nuestra obra hayamos logrado salvar a cuestas. Como el joven Hemingway al cruzar las trincheras y, como él, si alguien se interpone en el camino de la creación, no dudar en espantarle con un puñetazo (real, verbal o circunstancial).

Buen trabajo.