Esta semana recordaba a Severo Sarduy, un escritor del que uno ha escuchado hablar en Cuba desde la universidad – depende la universidad, claro-; aunque, sus libros no estén precisamente a la mano en las librerías de la isla. Pese a eso, ya entonces trataba de rastrear su obra con atención, poniéndome al día, braceando por sobre las aguas de esas lagunas que lleva uno por culpa de la política o la circunstancia y que, si no eres resistente, te ahogas o, por lo menos, te quedas rezagado y convertido en un perfecto ignorante de ciertos asuntos fundamentales.

Aun me falta mucho para conocer el legado de Sarduy como para sentirme a salvo o capaz de componer algo parecido a una valoración completa y seria. Pese a esto, basta un acercamiento a alguno de sus libros, con ello uno ratifica que se trata de uno de los escritores cubanos a quien su estilo lanzó de cabeza a la trascendencia.

Narrador, periodista, ensayista, pintor, poeta. En octubre de 2016 asistí a un coloquio sobre su obra y allí escuché decir al catedrático e investigador Roberto González Echevarría que se trataba, tal vez, del mejor decimista de la literatura cubana, que, además, había llegado a componer muy buenos sonetos. Eso ocurrió en octubre y Echevarría, autor del libro La ruta de Severo Sarduy (1986), visitaba Buenos Aires invitado por la Universidad Tres de Febrero para evocar, precisamente, al camagüeyano.

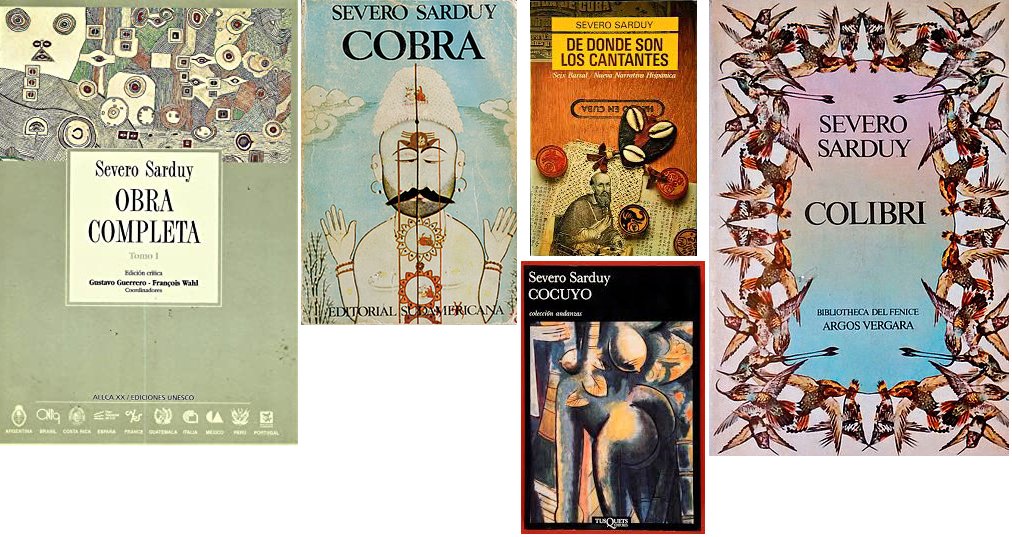

La idea que tenía para ese entonces no era la de un Sarduy poeta o pintor, sino más la de un sólido narrador que había despegado por la prosa, que libros suyos como Gestos (1963), Cobra (1972) o Barroco (1968) le habían dado el espacio en la literatura y por ellos se había ganado un lugar entre los representante de ese estilo que se definió como Neobarroco.

En la charla de Echevarría también escuché criterios que me dejaron bastante reflexivo, como eso de que abundaba ya en el propio Severo Sarduy “la sensación de que el ensamblaje entero que crea lo sostiene la simulación, la falsedad, lo teatral, lo postizo, lo reciente, y amenaza con venirse abajo en cualquier momento”. Me pareció una definición muy certera, pues leyendo ¿De dónde son los cantantes? (1967) presentí algo parecido.

Incluso, durante la experiencia de esa lectura, que debo a una edición cubana, me pareció que todo lo que había visto en el cine de Almodóvar tenía algo de contacto con lo que Sarduy me hacía ver en sus páginas. Había tanta similitud para mí en los ambientes descritos desde medios diferentes por ambos creadores, con aquellos travestis y aquellas situaciones efectivamente teatrales, que llegué a la conclusión de no estar tan mal como yo creía en interpretaciones, si acaso el criterio de Echeverría y el del propio Severo me respaldaban.

Mucho antes de que asistiera como espectador a esa conferencia de Buenos Aires conocía del esfuerzo de no pocos investigadores cubanos por promover la obra de Sarduy en la Isla. Tenía fresco en la memoria el caso del documental de Oneyda González y Gustavo Pérez, de quienes supe en Holguín, entre 2013 0 2014, porque visitaron la Uneac con su Severo Secreto, una reconstrucción de la vida y el legado del escritor gracias a la mirada de diversos amigos, artistas y estudiosos.

En ese material se escucha al venezolano Gustavo Guerrero diciendo que “una de las formas en que Severo habla consigo mismo es a través de sus disfraces”, lo cual, dicho en la voz de Echevarría, suena a que “la simulación tiene en Severo un origen autobiográfico que se remite tanto a su homosexualidad como a su condición de exilado”, o también la otra idea suya de que todo este conjunto estético, donde las apariencia alcanzan una trascendía esencial, fue derivando en Severo mismo “hacia el convencimiento de que eso era lo valioso de su trabajo, lo que iba a perdurar”.

Yo tenía leído para esas fechas los artículos de Sarduy publicados en Lunes de Revolución y en otras publicaciones, trabajos compilados por la ensayista e investigadora Cira Romero en un libro de 2007: Severo Sarduy en Cuba, publicado por la Editorial Oriente y el Instituto de literatura y lingüística. Significa, si mal no estoy informado, el último gran acercamiento de la obra de este autor al público cubano, que solo había tenido noticias suyas con la publicación en los noventa de su novela de 1967.

Porque, la salida de Cuba a los 22 años, en diciembre de 1959 fue una especie de condena que, a la vez que lo separaba de su origen lo iba acercado a él mismo, develándole su mundo desde la distancia y, como le ha pasado a tantos, descubrió allá lo que hubiera sido imposible de quedarse parado en el lugar donde había nacido.

Cuando murió Severo Sarduy, a causa del Sida, en 1993, el escritor español Javier Valenzuela recordaba para el diario El País en su obituario al cubano fallecido que “el castrismo no fue nunca la vocación de Severo”, razón por la que se había marchado tempranamente en aquel barco cargado de pintores que serían becarios en Europa, y motivo por el que en Francia había llegado a sentirse enraizado

Desde allí, escribía “enajenado por la furia de la imagen”, como respondió una vez a Joaquín Soler Serrano en sus famosas entrevistas de A fondo, a finales de los setenta, cuando se ganaba la vida como periodista científico en la radio francesa y estaba atraído por la cosmología y la astronomía, se preguntaba por el fin y el principio del universo y las esencias de la existencia. Desde ese puesto y en ese lugar también recordaba a Camagüey, y sus tinajones, a Lezama Lima y su escritura proverbial de la cual se sentía deudor.

Murió un martes, dicen que un día gris y tormentoso, en un año donde el mundo seguía recomponiéndose tras la desintegración de la Unión Soviética y en el que muchos países padecían el efecto de las crisis de la economía, eso que, en palabras de Sarduy, es el soporte esencial de este mundo y algo a lo que el barroco, estética de la cual era representante, ponía en entre dicho: “El barroco pone en tela de juicio, en parodia y en discusión a este mundo, a esta sociedad en que vivimos totalmente basada en la economía e incluso en la mezquindad.” Eso dijo una vez Severo Sarduy.