En lugar de quedarme a descansar (era viernes y el cuerpo lo sabía), a las tres de la tarde y con la Avenida Las Heras desbordada de autos que rodaban trastornados en una misma dirección, escenificando algo así como una especie de sálvese quien pueda, tomé un colectivo (entiéndase: guagua) medio vacío para llegarme hasta el cementerio de La Chacarita. Había varios asientos libres y me acomodé en uno individual situado casi en el fondo.

El autobús de color rojo pasó junto al Garibaldi de la Plaza Italia y luego, girando a la izquierda, atravesó Palermo. El barrio de Borges, pensé; el de Evaristo Carriego. Carriego vivió más o menos cerca del lugar por el que transitaba el transporte cuando “Palermo era de una despreocupada pobreza” y en las “noches impacientes de octubre sacaban sillas y personas a la vereda”. Estamos en octubre y también veía durante el trayecto a personas y sillas en la vereda, pero dispuestas en esas bonitas extensiones que tienen los restaurantes en el barrio de ahora.

Otra frase de Borges es que la vindicación de la antigüedad de Palermo se debía a Paul Groussac, uno de los tres escritores ciegos que ha tenido la Biblioteca Nacional Argentina (dos es una coincidencia, tres una confirmación —Borges otra vez) y cuyo panteón forma parte de un paseo imaginario que no ha logrado concretar por falta de fondos la museóloga María Elena Tuma, quien trabaja en el Centro de Patrimonio Histórico del cementerio.

En La Chacharita pregunté por un lugar donde ubicar ciertos enterramientos y un custodio me indicó el extremo del edificio. Enseguida estaba tocando una puerta a través de cuyos cristales lograban verse mesas y decenas de libros con gruesos lomos bajo los que se sentaban nombres de personas fallecidas. Al momento una mujer me abrió, diría ella que casi por casualidad. Era María Elena Tuma. A ella, después de los saludos, pregunté por el nombre que me había llevado hasta allí en tan peculiar jornada: el escritor Héctor Libertella.

Resulta que pocos días antes un amigo que vive en Arkansas me había pedido fotografiar el sepulcro de Libertella, escritor que además yo ignoraba olímpicamente. No me avergüenzo, si al final bastante distante de Sócrates que estoy. Después de contarme que había estado buscando infructuosamente la tumba de Libertella en Google Maps este amigo me dice: “Lee La arquitectura del fantasma. Vale la pena”. Y en lo que me puse a rastrear el libro, o cualquier otro, al menos di con que Libertella había sido, además de escritor con premios otorgados por la revista Primera Plana y la editorial Paidós, investigador de CONICET, editor y que su muerte ocurrió cuando contaba con 61 años, el 7 de octubre de 2006.

“¡Cuánta casualidad!”, le dije a María Elena Tuma, pues después de haberle comentado que en esta me parecería yo a Mariana Enríquez, de quien acababa de leer su libro Alguien camina sobre tu tumba, me comentó que justo en ese instante estaban poniendo en una de las catacumbas subterráneas una obra de la escritora, Nada de carne sobre nosotros. Casualidades reiteradas porque en octubre se cumplen aniversario de muerte de José Ingenieros y Evaristo Carriego, ambos enterrados en este lugar que debe su existencia a una epidemia de fiebre amarilla.

Tuma estaba frente al monitor de una computadora. Yo atendía cada explicación y observaba el lugar: las estibas de libros, la cansada luz que seguía entrando por las ventanales, el puntal alto de la edificación, los libros que tenía ella sobre la mesa; uno de Osvaldo Soriano, otro de Cees Nooteboom. En eso escucho que se lamenta: “No tengo a dónde fueron los restos de Libertella”.

“Ay, no”, pensé. Los restos del escritor ya no se encontraban en tierra. Me explicó que luego de cuatro años dejan de permanecer en un sepulcro, aunque su estadía puede prolongarse por entre ocho y diez años, momento cuando se hace lo que llaman “una limpia”, cuyo resultado es la incineración. Las cenizas son de “libre tránsito” y aquellos restos exhumados y no reclamados, por incapacidad de pago o lo que fuere, van a parar a un osario general, lo que quiere decir que desaparece el nombre del fallecido. Al rato dijo María Elena Tuma: “Acá está Libertella”.

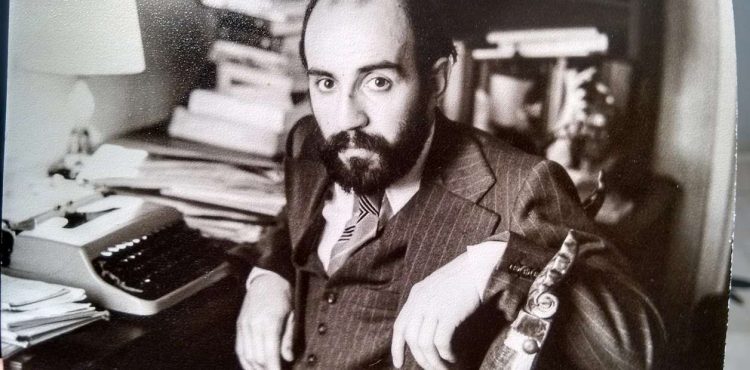

Un día antes había visitado por primera vez el bar Varela Varelita, sitio que, por estar cercano al que fuera su apartamento, era frecuentado por el escritor de otras obras como El camino de los hiperbóreos, su primera novela, o La leyenda de Jorge Bonino, la última. Allí puede verse un retrato suyo sobre una columna. Dicen que solía sentarse en la mesa inmediata. Libertella, con bigote y barba, usando espejuelos teclea con sus índices una máquina de escribir. Aparenta más edad de la que debe haber tenido.

En mi segunda visita al lugar converso con Ramón, quien de mozo atendió muchas veces al escritor cuando llegaba, tantas veces, dicen, acompañado de su amigo el también escritor Ricardo Strafacce. “El escritor que le ganó un juicio a María Kodama”, así me lo presenta Google y yo espero encontrarlo en persona para hablar de estos temas. En tanto ese momento llega, sigo esta crónica.

Varela Varelita es uno de los café-bar notables de la ciudad. Mesas y sillas afuera. Desde la parada que está frente y gracias a los vidrios se ven los comensales. Mujeres u hombres, solos o en grupos, varios lectores. Ambiente de barrio, lleno a tope cercano al mediodía. En lo que converso con Ramón una señora levanta la voz para preguntar si alguien le presta un celular, dice tan alto como para que todos escuchemos. “Para leer algo un ratito”, agrega. Uno de los meseros responde desde la barra: “tráigalo acá”. La señora responde que debe leer en la mesa y sigue preguntando en un tono lo suficientemente potente para imponerse al personal si alguien entonces le presta un cargador. Le acompaña una anciana que está sentada en una silla de ruedas.

“Aquí en el sótano había una caja de ron Negrita, la descubrimos un día y con el tiempo toda se la bebió él”, me cuenta Ramón, quien debió haber sido muy joven cuando Libertella venía a este sitio situado en la esquina de Scalabrini Ortiz y Paraguay. “Un día se muere el marido y no paga el alquiler”, dice ahora y en el mismo tono de antes la mujer que pedía el cargador.

Cuando se aleja Ramón aprovecho para beberme una cerveza y leer un libro de un escritor cubano y amigo. El cierre es el relato sobre un encuentro entre un escritor de provincia que integra una misión oficial gracias a la cual ha salido del país, propiciando el reencuentro con un amigo emigrado. El tono es melancólico, triste, inevitable. “La vida de Favarolo”. La mujer ha vuelto a interferir con su voz. Sigue la lectura desde el teléfono: “Creó un centro asistencial en su pueblo”. “¿Un centro?, pregunta la anciana. “Un centro asistencial”, responde la señora, que estaría cerca de los sesenta y está muy peinada y bien vestida. “Estaba podrido de la corrupción”, suelta ahora: “Esa es la palabra. Estaba podrido de la corrupción”.

El amigo que me había dejado la encomienda de hacerle un retrato al sitio donde se encuentran los restos de Héctor Libertella ha leído empecinadamente, y con los autores (tal vez ahora esté profundamente impresionado con las autoras) de Argentina parece más impresionado que antes, cuando en la ciudad de Holguín me prestaba libros que yo desconocía o me había sido imposible leer. A él se le ocurren ese tipo de ideas, por lo cual rezo que en lo adelante no quiera pruebas de la casa donde nació Hebe Uhart, o de la escuela primaria de Sergio Chejfec, acaso del penúltimo departamento en el que vivió Piglia o del hospital donde dio el primero grito Edgardo Dobry.

Las cenizas de Héctor Libertella se encuentran en la duodécima galería del cementerio de La Chacarita. Por ese lado se llega al mausoleo de Carlos Gardel y a los sepulcros de los escritores Soriano y Groussac. Hay que tomar a la izquierda y descender unas amplias escaleras de mármol para acceder a una galería subterránea, circular y naturalmente iluminada. En el centro, entre el verdor, veo una reproducción de La Piedad. Las paredes están cubiertas de nichos, algunos identificados. Algunos nichos también tienen flores. “Lamento no haber traído una”, le digo a María Elena Tuma, quien amablemente me guío hasta allí tres minutos antes de que cerraran las puertas del cementerio a la cinco. “Por el robo del bronce”, me dice.

Repetiré la visita, seguramente este viernes o el otro para ver la obra de teatro sobre los cuentos de Mariana Enríquez antes de que dejen de ponerla. Entonces, leído tal vez alguno de los libros, llegará mi flor para Libertella.