Cuando Jon Alpert vino a Cuba por vez primera a fines de la década de 1970, sin saberlo daba inicio a una relación duradera con el país y su gente. Incluso, con Fidel Castro. Esa relación iba a terminar tomando forma cinematográfica en Cuba and The Cameraman (Cuba y el camarógrafo, 2017), un documental original de Netflix que se exhibió en La Habana el pasado diciembre, durante el Festival de Cine.

Cuba y el camarógrafo relata un proceso de larga duración. Comienza cuando Alpert, periodista y activista vinculado a diversos movimientos sociales de Nueva York, vino a Cuba a fines de la segunda década de la Revolución socialista para apreciar de primera mano cómo un país pequeño y pobre implantaba los programas sociales por los que él y sus compañeros luchaban en Estados Unidos de América.

Para Alpert es esencial la evolución tecnológica del aparato fílmico: el acceso a las primeras cámaras de video analógico, con las cuales documentaba huelgas, protestas, escenas de represión policial, le permitió viajar a Cuba con un equipo ligero y hacer trabajo periodístico con una flexibilidad poco frecuente en esa época. Él y sus colaboradores (principalmente su esposa) se desplazaron por la geografía cubana con una libertad espoleada por una curiosidad que iba más allá de la pulsión momentánea de la mayoría de los reporteros de prensa.

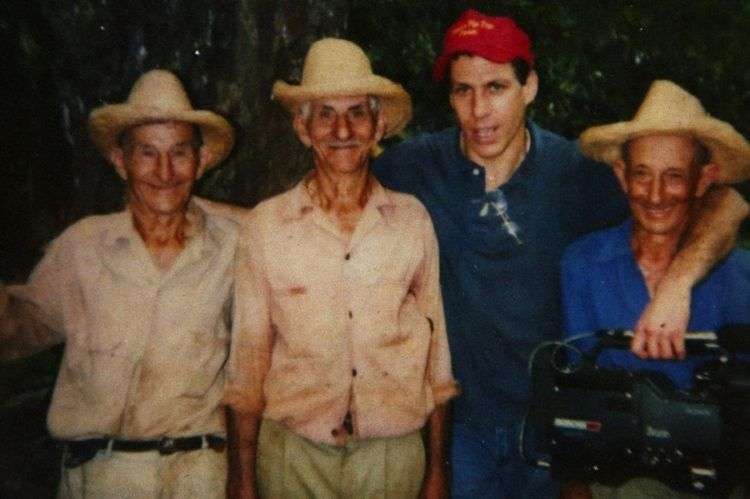

De hecho, Alpert entabló amistad con un cuarteto de hermanos, los Borrego, humildes campesinos con una finca en la periferia de La Habana. Con ellos establecieron los estadounidenses una relación franca y familiar, a través de visitas que se extienden a través de casi medio siglo. A partir de los Borrego, Cuba y el camarógrafo ofrece su versión más original del país retratado. A semejanza de los cineastas entre curiosos y solidarios que visitaron la Isla (sobre todo durante la década de 1960: Chris Marker, Agnés Varda, Albert Maysles, etcétera), interesados en ofrecer una visión del pueblo cubano y de su relación con la transformación social y el auge de las fuerzas del cambio histórico, Alpert busca algo más cercano al mundo social que conoce, del cual se siente parte y desde el cual se originara su oficio de reportero.

Alpert no llega tan lejos como otros realizadores estadounidenses muy vinculados con Cuba, como Estela Bravo (residente en el país), o como grandes cineastas nuestros, sea el caso Santiago Álvarez, cuya percepción de las cosas adquirió la voz de la Historia para su modo de relatar. En ambos, los individuos son manifestaciones de la época en su grado de evolución más alto, no sujetos con historias pequeñas, acaso contradictorias, de cara a la percepción de lo histórico como algo que los trasciende.

Para Alpert los cubanos comunes y corrientes forman parte de lo histórico también, pero hay algo más duradero que lo ata a esos que primero fueron sus personajes, y luego se convierten en amigos, en sujetos de un vínculo afectivo que queda fijado en la indagación documental. Porque siempre bajo la mirada del funcionario de seguridad, con guayabera blanca, que acompaña al equipo de filmación acreditado como prensa extranjera, cerca del auto Lada matrícula de protocolo, Alpert revela como sin quererlo la distancia entre esa Historia y la gente. Parte de lo que Alpert no dice o no advierte, manifiesta las paradojas visibles de la Cuba que conocemos.

Precisamente su condición de estadounidense privilegiado le permite trabar amistad con Fidel Castro. El hombre de Cuba y el camarógrafo estuvo entre los periodistas que acompañaron al líder cubano en su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en 1979. Alpert accede a la esfera privada de la figura histórica, incluso a su habitación de hotel, a su refrigerador, a su proceso de trabajo.

De vuelta a Cuba, los inicios de la década de 1980 y el éxodo del Mariel ocupan su registro. Alpert documenta la presencia de reclusos de cárceles cubanas y de pacientes siquiátricos entre los miles de emigrantes que se van a Estados Unidos de América, así como la violencia contra los que intentan abandonar Cuba. También, la existencia de otro país, ajeno a esos conflictos, donde se vive y se es feliz.

Además, busca a una niña que filmara en una calle de La Habana durante su primera visita: Caridad, luego convertida en una mujer que dejó en la cuneta sus sueños de tener una carrera profesional, para fundar una familia y criar a sus dos hijos. Aquí el documental despliega una noción del flujo temporal que es muy valiosa; al preguntar a los individuos qué esperan del futuro, se permite, montaje mediante, ver qué fue de esos deseos con el paso de los años.

De ahí que los terribles años 90 y el Período Especial encuentren a Alpert siguiendo a sus personajes: los Borrego permanecen en su finca, anhelando que no les maten las reses ni les roben las cosechas; Caridad se ha ido a EE.UU. y sus hijos son jóvenes despolitizados cuya única aspiración es superar la adversidad del día a día brindándose pequeños placeres; Luis Amores, un joven negro con el que traba amistad, lo introduce al mundo de la bolsa negra, la pobreza y la ideología del “luchador”. Por vez primera Alpert oculta el rostro de algunos transeúntes que su cámara registra: Amores le indica que los tipos en bicicleta que se cruzan venden droga. Al final de ese episodio, el documentalista confiesa que ese día aprendió mucho. Lo dice bajo un apagón en una calle de Centro Habana.

Esta área de Cuba y el camarógrafo manifiesta la evolución de la mirada del documentalista. También, de la actitud hacia sus personajes. Si bien por momentos no advierte del todo que su cercanía pone en peligro a los cubanos que se brindan como interlocutores (la policía detiene a Alpert y a Amores en plena calle; el documentalista ya no tiene un agente a su vera, anda en taxi turístico o en auto alquilado), su trato se vuelve más próximo a la gente que aborda.

El viejo Cristóbal Borrego, casi centenario, perdió la voz tras una intervención quirúrjica: el amigo americano le trae como obsequio una laringe eléctrica. Amores ha ido preso, se entera por mediación del hermano; pero en un viaje posterior, lo reencuentra y aprecia cómo trata de encaminar su vida; Wilder, el hijo de Caridad, acabó por irse a Miami con la madre; ahora en su apartamento de Alamar vive otra familia…

Hasta aquí Alpert ha sido un personaje más de su relato, incluso alguien que se omite del registro. Pero a medida que avanza Cuba y el camarógrafo, entra más y más en el encuadre. Ahora la película se transforma en el testimonio de la evolución de una relación donde los cubanos son los actores del drama que se cuenta y que refiere un tránsito histórico menos histérico. Nuevos edificios, wifi de contén, celulares, economía de souvenir para los turistas: 2016.

“Llevo viniendo a Cuba 40 años –confiesa. Cuando empecé era joven y mírame ahora”: un hombre casi calvo, al que los personajes de su documental llaman Juanito en vez de Jon. Se lamenta de no haber podido despedirse de los Borrego, que se fueron casi uno detrás del otro al reposo eterno. Y teme que podría faltarle una despedida: “Me gustaría mucho ver a Fidel una vez más”.

En el episodio concluyente de Cuba y el camarógrafo la gran Historia acaba estallando. Alpert logra visitar al anciano líder en su casa. Son sus 90 años, le lleva de regalo una torta de cumpleaños preparada por el ex chef del Comandante. Y Fidel le estampa su firma en la camisa.

“Tuve la oportunidad de despedirme”, confiesa. No hay un matiz legendario ahora, ni conciencia de la Historia, sino la fugaz percepción de que el tiempo es algo que fluye, que nos envuelve y conduce inevitablemente hacia el final de todas las cosas, tanto de lo enorme como de lo nimio.

Pero el cine es un arma contra el tiempo: su invención supuso la posibilidad de apresar la contingencia, de obtener un registro de lo sucedido.

En Cuba y el camarógrafo la dimensión memorial del acto de filmar adquiere cuerpo en una historia que resume casi medio siglo de vida cubana, vista por un observador nada convencional. Este documental es un viaje en el tiempo que deja una sensación rara en el cubano que lo aprecie, sobre todo si ha vivido en Cuba durante la misma época que allí se condensa (que es el tiempo de mi generación). Una sensación de tránsito, de vida vivida sin sobresaltos, sin el trascendentalismo y la excepcionalidad que a la noción de lo histórico le agregamos los cubanos.

Muy bueno el documental, lo pude ver en el pasado Festival…

El documental mas paradójico que he visto. Por un lado logra retratar o captar las miles de vicisitudes de los cubanos de a pie, sus limitaciones, sus miseria diarias, sus limitaciones para todo, etc… Ves 40 años donde el pueblo sigue casi igual y te das cuenta que la gente tras tanto tiempo no pueden darse cuenta de cuanto les han quitado, en derechos, en todo. Les han robado la vida y ellos reaccionan con ingenuidad por desconocimiento. Y por otra parte el autor, que sí ha vivido su vida una vida normal en esos 40 años, muestra una devoción por el dueño y señor de Cuba que me resulta inexplicable, con una ceguera que no se entiende. Como si una cosa no fuese consecuencia de la otra. Es un material digno de una tesis de psiquiatría.

Muy bueno! Es algo a no perder.

Lo he visto hoy,muy bueno,es una fotografía de Cuba,que como tal,siempre está igual.

Acabo de ver este documental por primera vez y me atrevo a decir que este periodista Jon Alpert es un amante de su trabajo y una persona extraudinaria, senti y llore este documental…señor si tubiera la oportunidad deverlo le diria que todas esas personas de su documental no lo olvidaran jamas, gracias por su obra