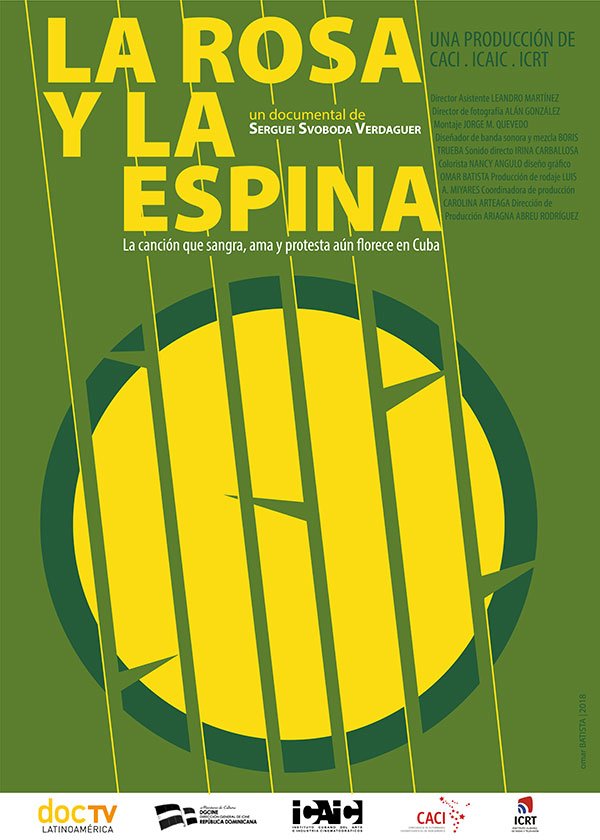

Hay dos maneras de hacer la crítica de La rosa y la espina (Serguei Svoboda, 2018). Una es comenzar diciendo que está censurada. Eso, lastimosamente, no es noticia, ni asombra, mucho menos luego de que, como también se ha vuelto habitual, el Icaic la exhibió en una función sola. Después de eso, un funcionario puede decir que “esa película se ha visto en Cuba” para rebatir cualquiera de las impugnaciones.

Pero en este caso hay un dato que hace la censura más sinuosa. Y es que La rosa y la espina no es una producción independiente: es una película del Icaic, institución estatal que opera como contraparte nacional de la iniciativa regional DocTV, que anualmente produce proyectos documentales sobre las realidades latinoamericanas porque, según sus principios, hay muchas historias sobre nuestros países que no se cuentan. Por eso DocTV desde hace años organiza sus concursos nacionales, abre convocatorias a las que concurren realizadores variopintos, un jurado escoge el mejor proyecto y la organización continental lo financia, mientras alguna entidad nacional (en el caso cubano, el Icaic) lo coproduce.

La rosa y la espina tampoco es excepcional en ese paradójico trayecto: no es el único proyecto de DocTV en Cuba que, una vez terminado, permanece durmiendo el sueño de los justos. Entre los principios del proyecto está que todos los documentales sean exhibidos en las televisiones de cada uno de los países integrantes de la convocatoria. Eso tampoco se cumple bien en Cuba. A menudo se hacen programas de consuelo con tales mediometrajes (concebidos precisamente para la TV) en salas de cine, preferiblemente el Multicine Infanta, y se cumple una meta. Pero de ahí a que “se vean en Cuba” hay un trecho.

No obstante, este año la televisión de los otros quince países apuntados a DocTV sí exhibieron La rosa y la espina, de conjunto con las demás piezas. O sea, que entre el bonito discurso que pide “dar voz a los que no tienen voz” y la práctica concreta, también aquí hay un camino largo.

La pregunta que deriva del caso particular del documental que produjo Cuba dentro de la convocatoria de 2018 de DocTV, que es de lo que va mi texto, es la siguiente: ¿Por qué no se exhibe?

No voy a hablar por los que censuran. Meterse en esas cabezas supone un riesgo para la salud. Voy a hablar de La rosa y la espina, el documental “maldito”.

El tema que estructuró la convocatoria de DocTV en 2018 era tan abarcador e idiosincrático para las culturas de América Latina como es “La música”. Y el proyecto escogido, el de Serguei Svoboda, estaba dedicado a la trova cubana.

El tratamiento del tema no optó por reseñar una manifestación cultural ni por convertir la pieza resultante en un informe de investigación histórica. Tampoco La rosa y la espina es una película que opta por el distanciamiento observacional, ni por un registro de no ficción vanguardista: se trata de lo más parecido al cine encuesta que haya visto en los últimos años en el cine institucional cubano, cuya argumentación depende casi en absoluto de entrevistas a músicos e investigadores cubanos.

Pero en este caso, el rasgo decisivo es el punto de vista: Svoboda hace, en su opera prima como director, una pieza donde su percepción del asunto vertebra las preguntas que se hacen. Así que no hay presunción de objetividad, sino una búsqueda de respuestas para asuntos que escuecen. Porque las preguntas parten de una interrogante personal, que convierten de paso al director en un personaje más de su indagación: ¿sigue siendo la trova en Cuba una manifestación, además de artística, de compromiso social? ¿Los trovadores del presente tienen algún rasgo que los remonte a la idea bucólica del rapsoda, del cantor cuyos temas salen de lo que vive, de lo que duele socialmente? O sea, ¿sigue siendo política la trova?

Desde el mismo inicio, Svoboda se adentra en terreno movedizo al asegurar, en su propia voz, que su documental no busca indagar por un tipo de canción definida por “un estilo”, sino “por una actitud”. Entonces sus testimoniantes hablan de “canción de autor” y de “la guitarra como fusil”. Y ya no estamos ante una película que atiende un asunto estético o patrimonial, sino un dilema ético que se expresa en una forma de hacer.

“Hablo de la música que cuestiona nuestras vidas y nuestra sociedad. La que trata de comprender qué Cuba es la que tenemos, y sobre todo, aquella que se pregunta qué país es el que algún día queremos tener…”, dice Svoboda en su voice over y lo de arriba queda explicado.

Es sencillo: este es un documental que habla de la utopía. Esa palabra que ya nadie usa, pues yace en el baúl de los sueños rotos. La utopía, entiéndase, que supone dedicar esfuerzos descomunales a transformar la realidad… Uno está tan sucio de cinismo que, acabado de escribir lo anterior, algo cruje. No digo el cinismo de quienes usan las palabras como se cambian de camisa; digo la secreta percepción de que no hay solución, no hay posible mejoría. No obstante, esa idea es tan necesaria como inevitable. Nos corre por las venas porque con ella nos han amamantado. La utopía de construir entre todos algo mejor es un ansia que alguna vez venía cosida a la idea de ser revolucionario. No es culpa de ese sueño que quienes mandan piensen que ellos deciden a qué hora despertar.

Y esa interrogante es la que atraviesa este documental. La pregunta de Svoboda no es si hay una poesía mejor o más compleja que otra, una mejor manera de expresar cosas profundas, sino si una canción, un cantautor, un tipo que se para ante su público transido por un compromiso que cree tener, puede hacer algo para que lo social sea menos nihilista.

Esta pregunta, y las respuestas que se ofrecen a su paso en La rosa y la espina, son pura política. Política directa, concreta: la “cosa pública” en acción.

No hay que olvidar que, interrogante tan presuntamente baladí, ha traído en muchas ocasiones la desgracia a quien se atrevió a formularla. Por eso, aunque sin hacer catarsis ni elegir una postura incendiaria, Svoboda coloca un prólogo donde cita versos anónimos: “Poderoso, respira hondo / y recuerda tu promesa de ser justo / que si a ti te molesta mi canción / a mí más me molesta mi disgusto.”

Y con tal divisa se hace un recorrido por la perspectiva de la canción y postura trovadorescas, después de un brevísimo prólogo donde se recuerda que sus raíces en Cuba están en la manigua del siglo XIX, y que por tanto es un tipo de música que funciona como la banda sonora de un acto de rebeldía.

La rosa y la espina revela que esa función sigue viva. Que los cantautores se rebelan contra otros asuntos, pero se rebelan… y por consiguiente, sufren las consecuencias.

No obstante, el eje del examen en torno al tema en el documental de Svoboda no es la denuncia, la interpelación directa de la invisibilidad que sufre un terreno de la canción que en teoría se correspondería con la actitud revolucionaria. Más bien, se trata de hacer visible ese panorama y exhibir su necesidad en los tiempos reactivos que vivimos.

En ese trabajo de representación, el documental aspira a articular una multiplicidad de voces que llevan su indagación incluso a territorios como los del hip hop y el rock, para detectar allí también la “actitud” a que hace referencia el realizador al inicio de su examen.

Esto, que podría haber aportado elementos sustanciales a la argumentación queda, en cambio, como apunte superficial. La curva dramática y de interés se debilita en ese segundo acto de la pieza. En una película que es todo clímax, he aquí un momento menos sustancial.

Asimismo, entre los defectos de la investigación está el resultante habanocentrismo del registro testimonial. La mayoría de los entrevistados tiene que ver con el ambiente musical capitalino. Y se echa en falta, por ejemplo, la percepción sobre la cuestión de un grupo muy especial de la trova cubana joven, como es el de La Trovuntivitis de El Mejunje de Santa Clara.

He ahí un núcleo que tiene vida propia, que funciona como colectivo y no como proyectos aislados, que ha convertido el acto de trovar desde el compromiso en una manera de estar juntos, pues responden a un contexto especial que, sin dejar de ser la misma Cuba del resto de los trovadores, ellos han logrado producir como un universo para decir.

No obstante, aquello que repercute negativamente en la solidez absoluta de este documental, no impide lo esencial de su trabajo: recordar la robustez de una manera de hacer en Cuba que, mal que le pese al “poderoso”, se toma el trabajo de cuestionar, de convocar al sujeto político. Porque la existencia misma del trovador es asunto de salud democrática, de gestión de lo público como algo colectivo, que asume la forma de un intercambio lúdico donde a menudo el humor es la herramienta privilegiada para ejercer el cuestionamiento de lo establecido.

Este documental recuerda, por ello, que el juglar existe. Más allá de hasta dónde lleva el tema su realizador y sus entrevistados, el asunto central de La rosa y la espina es la soberanía del individuo frente al Estado, la potestad de cada quien para emitir juicios que no necesariamente tienen que coincidir con la visión oficial de las cosas. De ahí que la suerte de este documental sea paradójica: al ofrecer su escenario a un grupo de creadores que ejercen a su manera ese derecho, se ha ganado también un sitio en el baúl de los sueños rotos. Allí donde reposa, como dije, aquella palabra manchada e inmortal.

Queda por ver el documental. Está en algún sitio de Internt?