La basura forma parte de mi vida, y no porque estemos rodeados de contenedores desbordados. Con basureros y barrenderos tengo algo más. La basura y yo tenemos historia. En mi familia hemos sido recogedores de “cosas que todavía están buenas”. La tabla con la que llevo casi veinte años planchando fue recogida al lado de un contenedor en Buena Vista. Así nos ha pasado con pedazos de sillas, mesas y objetos antiguos que mi madre usa para decorar el balcón donde tiene sus plantas.

Hace años visité el basurero provincial como parte de la investigación de un grupo de teatro al que pertenecía. Nos adentramos en el basurero en busca de cuerpos de muñecas, elemento alrededor del cual giraba el espectáculo. Allí conocí a personas que viven entre la basura, que arman sus casas con un cartón, una puerta de frío, un pedazo de hierro y una sábana vieja. Vi cómo cocinaban comida que había sido desechada. Tenían al fuego un caldero tiznado con una sopa de camarones que olía a rayo encendido. Vi que llevaban un zapato de un tipo y otro distinto. Olían a ron, parecían solidarios y distraídos.

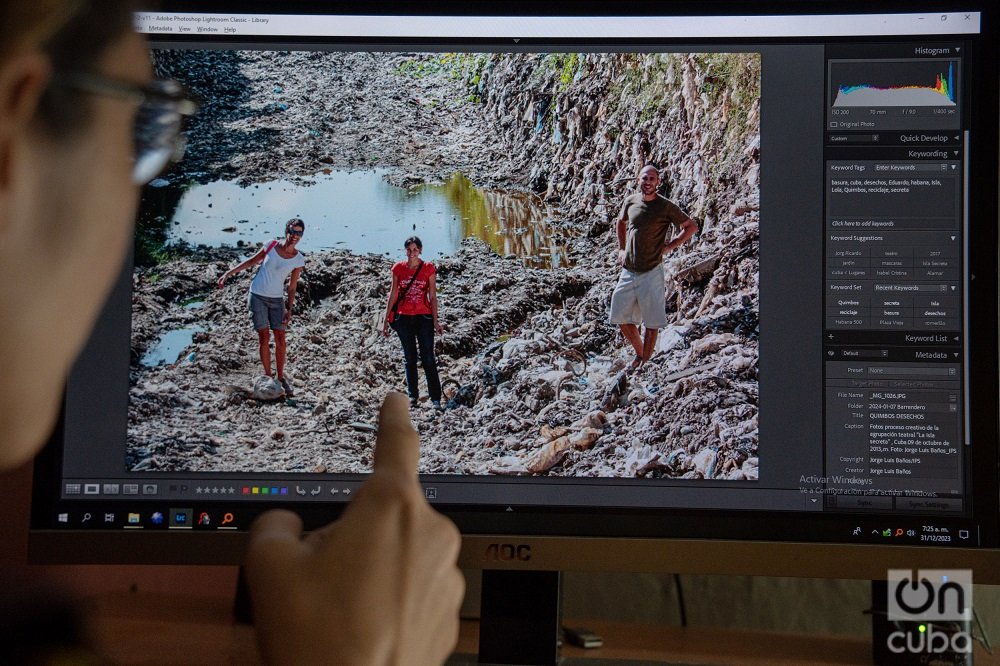

Cuando salimos de Los Quimbos, como le llaman a esa especie de caserío, nos acercamos al centro del basurero, a donde llegan los camiones a descargar. Los pies se me hundían porque la basura se pone blandita cuando pasan los días.

Vi montañas y más montañas con todo lo que botamos a diario en La Habana. Vi riscos con jabitas de nailon ondeando como banderitas multicolores. Allá arriba, en el centro de El Bote, había gente recogiendo cualquier cosa. Creo que se especializaban en recolección de desechos de un mismo tipo. No se llamaban por sus nombres, sino por apodos.

El olor que emanaba de las capas y capas de basura no me resultó del todo desagradable, recordaba algo así como acetona mezclada con cáscara de mango. De aquel viaje guardo algunas imágenes, un bracito de muñeca y un pedazo de plato roto.

Antes de querer ser bomberos o superhéroes, mis dos hijos han querido ser como los hombres del camión de la basura.

Cuando mi hijo mayor tenía un año, vivíamos en Centro Habana y en la esquina del edificio había una gran montaña de desechos. Los adultos vivíamos quejándonos del basurero, hablando mal de la peste, de las moscas, del criadero de vectores, de la indolencia de los que debían recoger semejante desastre. Pero el niño, inocente y entusiasta, esperaba a que apareciera el ruidoso camión de la basura.

Casi siempre pasaba en las noches. Si mi hijo estaba durmiendo se despertaba con el ruido y había que asomarlo en el balcón para que apreciara, como si fuera una ópera china, el trasbordo de basura.

Mi segundo hijo de alguna forma heredó ese entusiasmo por los del camión. Con 3 años tenía retraso en el lenguaje y sólo mencionaba palabras de gran significado para él. Una de sus frases más repetidas era: “Camión basura”. Así grita todavía a todo pulmón cuando se encuentra uno por la calle. Los hombres del camión hasta lo han invitado a acercarse a sus labores y yo, que también tengo fascinación por la basura, me pongo cerquitica de los tanques.

Una vez uno de los hombres me preguntó si era soltera. Él recogía unas jabas rotas de esas que se quedan en el piso y que la pala del camión no logra cargar. Mientras levantaba latas, restos de comida y papeles sanitarios del piso, me dijo que me montara en el camión, que había un espacio en la cabina y que, si me iba con él, me mantenía a mí y a mi hijo. Le dije que muchas gracias, pero que ya tenía un marido y que era barrendero. El tipo me miró con mala cara y se largó. Sí, porque hay gente que no lo sabe, pero los del camión y los picker son archienemigos de toda la vida. Viven fajándose por la basura flotante, esa que no se sabe bien si les toca recoger a los barrenderos o a los del camión.

Mi padre era poeta, bebedor de Tifei y admiraba profundamente a los barrenderos. Es el hombre más culto e inteligente que he conocido. Se había leído mil libros y se hacía amigo de los picker del barrio y de los que barrían cerca de su trabajo. Los saludaba, les prestaba dinero y, si estaban de buen humor, los barrenderos hasta le cedían el carrito y lo dejaban barrer un pedacito de calle.

Pero lo de mi novio barrendero fue después de que mi padre hubiera muerto, así que fue el destino lo que nos unió. Cuando eres “la novia del muchacho que barre” eres testigo de cómo se trabaja en las calles, entiendes por qué hay calles sucias y otras limpias, te das cuenta de que la mayoría de la gente no es como mi papá y que muchas veces llevar un carrito es como ser invisible, innombrable, sin historia.

Lo primero que descubrimos mi novio y yo es que la gente se faja por las mejores calles y a los nuevos les dan las más difíciles. Una calle complicada tiene árboles que se deshojan, tiene cafeterías y bodegas y lo peor de todo: tiene muchas áreas verdes. Sí, porque el que barre es también chapeador. Le toca procurar que estén limpios los parterres y eso supone mantener la yerba a raya.

Mientras los barrenderos de experiencia limpiaban siete calles, mi novio, acostumbrado a ser artista, barría solo la mitad de una. Recogía pajaritos que se caían del nido, alimentaba gatos y perros callejeros, salvaba orugas que cruzaban la acera y recogía tuercas, monedas y otros objetos tintineantes. Un día ayudó a cargar a un perro muerto desde un cuarto piso y consoló a su dueña por casi dos horas. A veces le recogía el patio a la viejita de los gatos y ella le daba un mango. La señora de los cactus le ofrecía 50 pesos para que chapeara su jardín y él, por pena, le decía que sí. Sé que a no todos los barrenderos los entretiene así su trabajo, pero unos cuantos habrá con esa sensibilidad. Tal vez por culpa de ellos las calles están sucias.

Cuando la gente preguntaba cuánto le pagaban, se sorprendían y decían: “Ño, hasta yo me voy a poner a barrer calles”. Pero la gente no sabe lo difícil que es barrer calles, y velar por que no te roben el carrito, ni el machete, ni la escoba. Hay que estar pendiente de que no se te rompan los tanques porque no te dan más ninguno. Hay que hacer marañas y cambalaches para que te cubran si tienes una boda o una casa en la playa. Hay que bajar la cabeza cuando el jefe te insulta porque la calle está sucia, aunque la habías limpiado hacía dos horas. Hay que acostumbrarse a que los transeúntes tiren basura sin pudor.

Cuando mi novio dejó de barrer se le quedó, por casi dos años, un dolor en la muñeca derecha. Una dolencia de oficio, no tan estilizada como el callo de los violinistas. Barrer calles no es fácil. Es un trabajo duro, desagradecido y mal remunerado.

En las calles barriendo hay viejitos buenos, muchachos frikis castigados que escuchan a Pink Floyd, ex delincuentes que se reforman haciendo labores sociales y personas honradas. Todos ellos, barrenderos de diferentes procedencias, edades y culturas tienen sueños por cumplir.

De la eterna disputa entre los hombres del camión de la basura y los pickers está claro que los más perjudicados son la ciudad y su entorno. Pero pocos se detienen a pensar en los nombres y las historias que hay detrás de la basura. Pocos piensan en la parte que nos toca a los que ensuciamos.

La basura siempre va a estar ahí y somos una sociedad que no encuentra las vías adecuadas para reducirla y reciclar. Mientras tanto, hay hombres y mujeres que dedican parte de sus vidas a limpiar la nuestra.

Si tienes un padre admirador de barrenderos o te toca ser “la novia del muchacho que barre”, lo más probable es que tus hijos se encariñen con el oficio y antes de querer ser bomberos o superhéroes quieran ser como “los hombres de la basura”. Te tocará revelarles el secreto: en realidad, son los de la limpieza; los de la basura somos nosotros.

Especial este artículo sobre la basura. Es cierto que esos trabajadores son los de la limpieza y “nosotros los de la basura”. Mi enhorabuena.