En 2014 Yulier Rodríguez decidió hipotecar su futuro y apostar todo al arte urbano. Tenía 24 años cuando se aventuró a convertir las calles de La Habana en su lienzo personal. El arranque no vino de gratis. Yulier quiso dedicarse a pintar desde mucho antes, solo que le tomó tiempo encontrar su lugar. Más joven, en Camagüey, donde nació, intentó convertirse en Instructor de Arte, aunque desertó a los tres meses completamente decepcionado. Luego, en La Habana, no alcanzó a colarse en la Academia de San Alejandro, pero sí en la Escuela Experimental de Arte, donde aprendió buena parte de lo que sabe. Tras varios cursos allí, el instinto lo llevó a mirar más allá del caballete, a querer adentrarse en zonas más clandestinas.

–La primera vez que pinté en la calle fue de noche, en Guanabo, con un amigo de Francia –recuerda–. Lo hicimos escondidos, con un miedo del carajo.

A pesar del miedo, no pasó nada relevante aquella primera vez. No hubo caminantes entrometidos, ni vecinos indiscretos, ni policías cumpliendo su ronda. Absolutamente nadie los molestó. Su amigo el francés y él llegaron tarde a una calle cualquiera de Guanabo, buscaron un muro viejo, velaron que estuviesen solos, sacaron sus cosas de las mochilas y empezaron a pintar tranquilamente, protegidos por la calma y el silencio de la noche. Así hasta que terminaron y se largaron.

–Esa vez hice una pequeña figuración de tipo expresionista. No quedó muy bien, pero fue el primer intento. A partir de entonces comencé a hacer cosas aisladas, hasta que finalmente perdí el miedo escénico.

Ahora, cuatro años después, Yulier Rodríguez es el pintor urbano más visible de la capital y probablemente del país. Su nombre no figura en revistas de galería ni aparece en televisión, pero media Habana conoce su trabajo, muchas veces sin saberlo. Sus stencils (plantillas) y murales, que rondan los doscientos y llevan la firma “Yulier P.”, están regados de manera desafiante por los puntos más dispares de la ciudad, completamente a la vista de todos. Coronan fachadas ruinosas, esqueletos de edificios, esquinas llenas de escombros. Resisten en la ciudad como flores de cementerio.

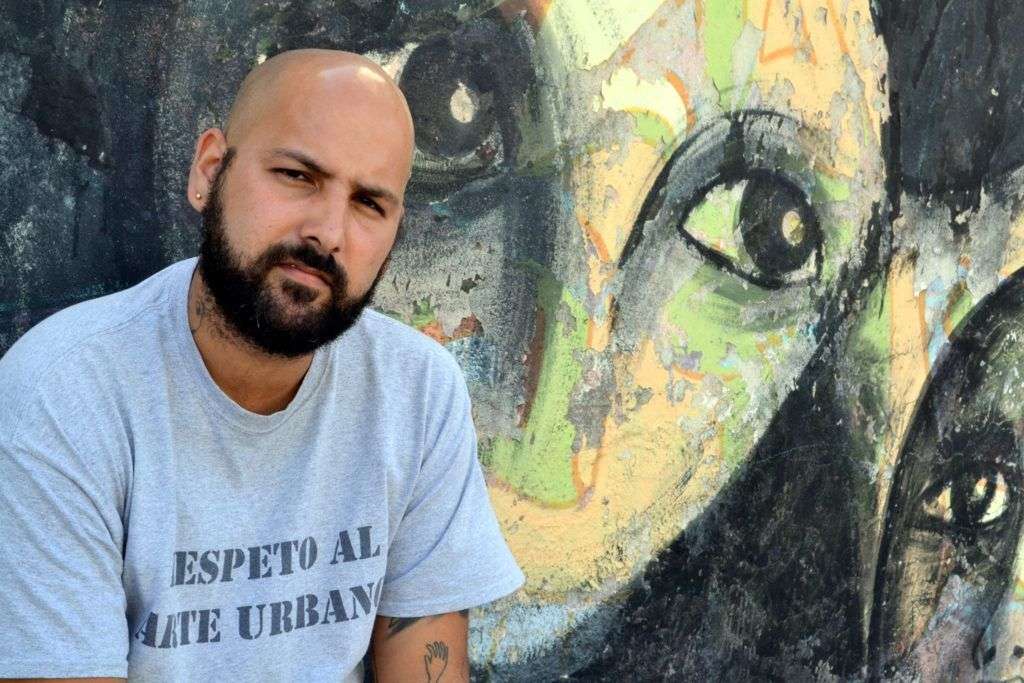

Hoy, sentado en el bar de un hotel de La Habana Vieja, Yulier parece un bucanero del siglo XVII en las ropas de un artista hip-hop. Lleva barba corta pero profusa, pequeños pendientes en las orejas y en la cabeza un pañuelo negro de puntos blancos. Es corpulento y su tez de color aceituna. En el lado izquierdo del cuello tiene tatuado el contorno del archipiélago de Cuba y, justo encima, dos palabras: “Mi verdad”. El resto de piel visible está igualmente marcada. En el antebrazo derecho resalta en grandes cursivas un sonoro “Libertad, cojones”. También algunas de las criaturas que usualmente habitan sus paredes: seres grises, retorcidos, de gesto triste, nobles descendientes de Munch y Guayasamín.

–Son almas que representan el estado de ánimo de una gran parte del pueblo –dice mientras extiende los brazos y repasa uno a uno sus tatuajes–. Hablan del miedo a decir, a expresarnos, a ejercer y exigir nuestros derechos, del dolor, la frustración, la impotencia, del no poder decidir directamente sobre nuestro destino.

Alguna vez taparon o descascararon dos o tres de sus murales. Todo parece indicar que fueron cristianos o testigos de Jehová, creyentes radicales que vieron en sus trazos la huella del demonio. Pero eso fue más bien al principio. Después Yulier siguió interviniendo muros y paredes y las pinturas sobrevivieron. Lo hacía casi siempre de día. A veces iba con el diseño preconcebido, pensado específicamente para una pared. Otras iba de paso por la calle, se fijaba en algún muro y lo asaltaba ahí mismo con alguna idea que trajese de antes.

–El arte urbano se convirtió en esa parte de mi personalidad que no había encontrado. Llenó mucho mi forma de ver el mundo, mi filosofía como ser humano. Yo quería encontrar un lenguaje que fuera fácil de entender, de interpretar, que llegara a todos, no solo al público elitista que asiste a las galerías, y la calle me dio esa posibilidad. Te da una espontaneidad tremenda basada en las texturas, en los colores, en la destrucción. Las pinturas logran una frescura que jamás con el lienzo.

Lo cierto es que los murales de Yulier se han convertido en el telón de fondo de algunas de las postales más poéticas y decadentes de La Habana, el último grito de auxilio de docenas de derrumbes, vertederos y demás rincones por el estilo que abundan a nuestro alrededor. Si juntamos sus coordenadas, bien podríamos trazar la ruta del desgaste de la ciudad.

–Siempre buscaba lugares destruidos que fueran visibles. Quería que los murales llamaran la atención, que llegaran a un número grande de personas, que propusieran un diálogo y, a la vez, que ayudaran a la ciudad, que convirtieran esos espacios en ruinas en sitios con una estética artística. A veces se me acercaban hasta oficiales jóvenes de la policía a felicitarme, a decirme que les gustaban.

A partir de 2016, sin embargo, las autoridades comenzaron a vigilarlo de cerca. El verdadero problema, dice, no era tanto la pintura como el mensaje, etiquetado de “subversivo”. Le hicieron entrevistas, le dejaron citaciones, lo llevaron preso alguna vez bajo amenaza de peligrosidad. Aun así, Yulier continuó con sus dibujos, al menos hasta el 17 de agosto de 2017, cuando se dispuso a pintar un derrumbe en la intersección de San Lázaro y Escobar, en Centro Habana. Ese día, poco después de llegar al lugar, la policía lo llevó para la estación de Zanja, donde lo mantuvo preso durante casi 48 horas por supuesto maltrato a la propiedad social.

Dos artículos del Código Penal cubano tipifican el posible maltrato del que fue acusado: el 243 y el 339. Ambos establecen como delito el hecho de destruir, deteriorar o inutilizar un bien patrimonio nacional / local o ajeno, respectivamente. Las penas oscilan entre los tres meses y cinco años de privación de libertad, en dependencia de cada caso, aunque también pueden saldarse con multas.

Yulier pintaba sobre paredes ya inútiles y destruidas, completamente olvidadas. “¿De qué ornato público hablamos?”, pregunta. Según le dijo un oficial aquel día, en Cuba nadie está autorizado a pintar paredes, así se encuentren en ruinas. La única manera de hacerlo de forma legal es con un permiso de Planificación Física, que toma meses en llegar.

–A lo largo de los años la gente en los barrios ha intervenido muros, calles y paredes en buen estado sin permiso alguno –dice–. Han puesto vivas al 26 de Julio, a la Revolución, a los CDR, a veces de manera grotesca, y eso nunca se ha tomado como un acto ilegal, sino como una acción espontánea del pueblo. Sin embargo, cuando se trata de un artista que intenta embellecer un espacio destruido y a la vez dar su criterio, entonces lo politizan y convierten en delito.

Para ser liberado, debió firmar un documento donde se comprometía a borrar todos sus murales en el plazo de una semana, so pena de ser llevado ante tribunal. Le prohibieron volver a pintar las calles.

–En ese momento no tenía representación legal ninguna. Estaba en un momento de nervios y tensión. Firmé el documento, pero en la parte de atrás dejé claro que no estaba de acuerdo con la medida, porque afectaba mi vida y mi carrera.

Durante los próximos siete días, no movió un dedo para borrar sus murales, como tampoco lo hizo después. A pesar de que no hubo consecuencias, prefirió no intervenir más paredes y cambiar el soporte de sus pinturas.

Ahora, durante sus andadas diarias por las calles, suele recoger piedras sobre todo, trozos de muros, techos y balcones caídos, también pomos plásticos y pedazos de madera que encuentra en los basureros. Se los lleva a su casa y los dibuja. Pinta las mismas almas de antaño, esas criaturas medio oníricas y rotas que reposan casi siempre sobre un fondo azul o rojo.

–Al igual que los muros, las piedras hablan de una sociedad en degradación, producto de la marginalidad y la imposibilidad del cubano de vivir honestamente de su salario, lo que nos empuja a caer en ilegalidades y a engañarnos mutuamente. Son otra forma de hablar sobre la realidad y crear conciencia sobre todos estos fenómenos que nos rodean.

Paradójicamente, las piedras le toman más tiempo que los muros. Hasta dos y tres horas, asegura. Una vez terminadas, las devuelve a donde las encontró. De vuelta en su sitio, son un rasguño de color entre tanta grisura. Quizá por eso apenas duran allí. Siempre hay alguien que se acerca al basurero, las toma en sus manos y se las lleva, como un botín, que también en los basureros se encuentran regalos. Así los llama él.

Hasta donde sabe, hay quien las colecciona, quien las ha vendido y hasta quien las ha llevado consigo fuera de Cuba. Por ahora suman varias decenas. Yulier quiere que sean más de cien, pero tampoco muchas más. En eso se entretiene por el momento. En eso y en sus lienzos y muñecos de trapo, que al final son todos la misma cosa.

Nada, sin embargo, le ocupa el vacío de las paredes.

–Las extraño muchísimo. Veo tantas paredes destruidas por ahí… Si a los artistas urbanos nos dieran libertad para pintar los muros y plasmar nuestros criterios de manera responsable, La Habana tendría otra visualidad.

Ahora, a un año de que le prohibieran pintar las calles, el único consuelo que le queda es ver sus viejos murales todavía ahí, acompañando día tras día los pasos de la ciudad. Algunos aún se ven vigorosos. Los más viejos ya no tienen el brillo de antes. El polvo, el salitre y el tiempo los han ido hundiendo cada vez más en la piedra.

–Ya me adapté a la idea de que en algún momento se van a perder. Muchos lo están haciendo ya, de hecho. Eso me entristece un poco. Pero el arte urbano es así: efímero.

Mientras tanto, Yulier persiste en su arte. Dibuja, pinta, diseña, realiza pequeños audiovisuales que comparte luego en sus redes. Tiene también algunos pocos murales regados por Matanzas, Cienfuegos y el Brooklyn de Nueva York. Pero son las calles grises de La Habana su galería por excelencia. Después de todo este tiempo, sus pinturas se han vuelto tan propias de la ciudad como esos viejos sin camisa que desde los portales miran la vida pasar.

Yulier P. es mucho más que un artista, es un ejemplo del verdadero valor del arte como expresión de su tiempo, del tiempo que le ha tocado vivir y que el ha asumido con toda responsabilidad como ser humano y como artista poniendo todo su talento al servicio de los que le rodean y que lo convierte en un artista universal; su expresión por demás única no atiende no se referencia a artistas conocidos, tiene su propio y personal, personalísimo lenguaje que no traiciona en ningún momento y que todo artista o estudioso de arte tiene que reconocer como lo reconocen y agradecen los neófitos que tiene contacto con su obra que ahora se ha convertido en pequeńos regalos, de colección, de museo; su obra no tiene cuestionamiento se puede analizar desde cualquier punto de vista, como forma, composición, factura, expresión y siempre va a tener calificación de excelente. Suerte ha tenido que los llamados “intelectuales” no se ha hecho eco de su obra y le ha permitido su trayectoria accidentada pero cargada de sincera espontaneidad y con el verdadero valor de su grandeza.

Javier Roque Martínez, gracias por su artículo.

En el lamentablemente censurado libro “Rapear una Cuba utópica”, del investigador cubano Alejandro Zamora Montes, aparece una entrevista realizada a este importante exponente del arte urbano. Su obra llena de poesía la ciudad. ¡Larga vida al arte grafiti!