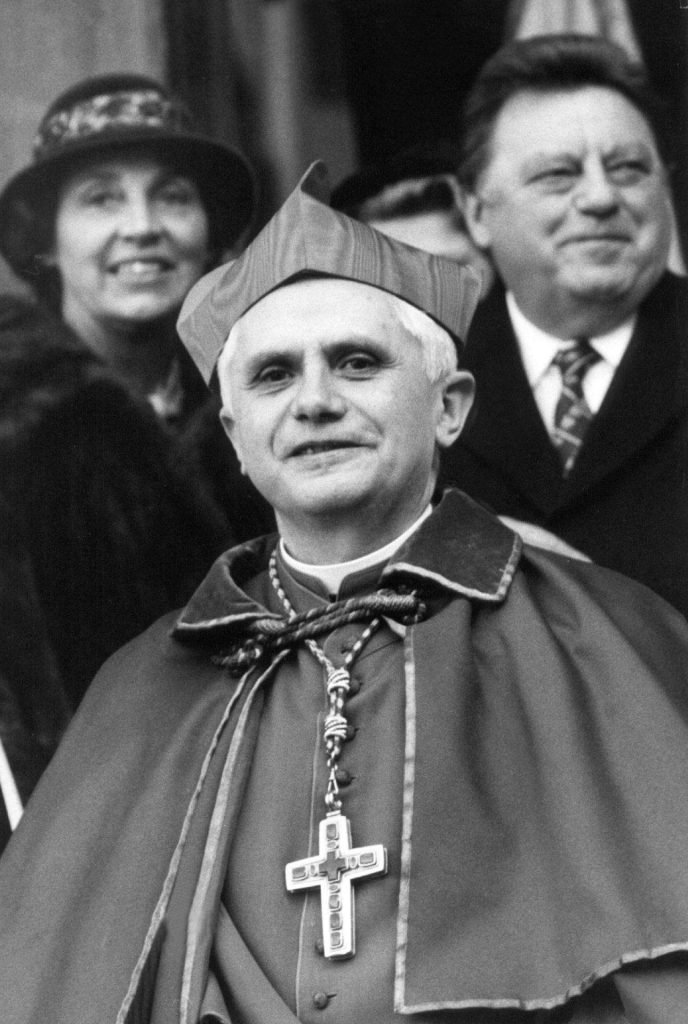

El alemán Joseph Ratzinger (Baviera, 16 de abril de 1927), que a la muerte de Juan Pablo II asumió el papado con el nombre de Benedicto XVI, llegó al poder luego de una trayectoria teológico-política iniciada bajo el aggiornamiento del Concilio Vaticano II, en el que despuntó junto a teólogos reformistas como el suizo Hans Küng (1928-2021) y el también alemán Karl Rahner (1904-1984). Al cabo, cambios en su orientación socioteológica y giros hacia el lado conservador, sobre todo después de los sucesos de mayo del 68 en París, lo hicieron romper lanzas contra el liberalismo, el ateísmo y el marxismo.

En 1981, Juan Pablo II lo colocó al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nombre que designa a la Inquisición establecida en 1542, en pleno apogeo del Renacimiento, con el objetivo de defender a la Iglesia de las herejías.

Ratzinger se concentraba en detectar las “doctrinas no aceptables” —es decir, teológica y políticamente incorrectas— hasta acabar castigando, digamos, a teólogos como el propio Küng y el español Jon Sobrino (1934). En el primer caso lo apartó de su cátedra en Tübingen por haber puesto en discusión la infalibilidad del Papa; en el segundo, le prohibió enseñar y escribir por “subrayar el lado humano y olvidar la faceta divina de Jesús”. Sin olvidar, desde luego, el proceso contra el sacerdote y teólogo brasileño Leonardo Boff (1938), en principio condenado y suspendido a divinis por su labor dentro de la Teología de la Liberación.

Las credenciales de Benedicto XVI no contribuían demasiado a relacionarlo con la verdad (el “Papa de la Verdad”). En todo caso, Ratzinger tuvo la suya propia, la misma de la alta jerarquía eclesiástica conservadora y la de instituciones como el Opus Dei: vigilar y castigar a los desviados, sostener que fuera de la Iglesia no hay salvación, negar el derecho de las mujeres a controlar sus propios cuerpos, estigmatizar a homosexuales, condenar el condón como método anticonceptivo y, en el caso cubano, restar legitimidad a las religiones populares de origen africano, a pesar de constituir parte esencial de la identidad nacional.

Conducida por su liderazgo, la Iglesia católica decidió proteger a la humanidad de su seguro aniquilamiento. Pero no se trataba de la carrera armamentista, ni del calentamiento global, ni del hambre. Perseguía la homosexualidad y la transexualidad, alteridades “autodestructivas” (un pronunciamiento no solo congruente con el conservadurismo teológico y social del prelado alemán, sino también con la herencia del polaco, flagelador de prácticas sexuales como la homosexualidad y la masturbación). Como se sabe, el propósito de “salvar a la humanidad” se sustenta en la creencia de que fuera de la Iglesia no hay salvación.

El sustrato de esta postura tenía y aún tiene una base programática: la Doctrina Social de la Iglesia, que equipara sexualidad con procreación y por consiguiente descalifica la alteridad en estos dominios. Se añade el hecho de no asumir el sexo como fuente de placer en sí mismo, un lastre de los gnósticos inscrito en piedra en el imaginario vaticano.

El matrimonio heterosexual es la norma última de su modelo, como lo refirmó un alto prelado en una entrevista en la que consideraba un paradigma a un rector de una universidad española cuya esposa había traído al mundo una cantidad más bien bíblica de hijos.

Este paso no era sino uno más en una espiral conservadora visible desde que a Ratzinger lo eligieron para el cargo, aunque no tuviera el carisma de su su predecesor. De eso se trata cuando la Iglesia alude a su misión de “preservar al hombre como criatura“ y descalifica la nociones de “orientación sexual“ e “identidad de género“ a contrapelo de las Naciones Unidas.

Pero el sueño de la razón tiene sus trampas. En monasterios y seminarios, como en las cárceles y el ejército, hay de todo en la viña del Señor porque la diversidad es la norma y al final del día el curato vive aquí, en el Reino de este Mundo. No en balde un arcipreste del siglo XIV, amigo del polvo del camino, el buen yantar y el vino, había concluido que “humanal cosa era el pecar”.

El movimiento de sacerdotes casados es hoy de una fuerza creciente, mientras el celibato se mantiene como un yunque sobre la cabeza del sucesor de Pedro. Tal vez si la Iglesia Católica ejerciera su función pastoral de una manera menos excluyente y definitiva, pudiera disminuir el abuso sexual entre sus huestes y no se viera en la necesidad de esconder o tapar a sacerdotes para evadir el escándalo, algo que Ratzinger hizo de manera reiterada.

Antonio Machado, proveniente de la España profunda marcada por Ignacio de Loyola y por esas mujeres vestidas de negro que también aparecen en Lorca, escribió una vez: “¿Tu verdad? No, la Verdad, / y ven conmigo a buscarla”.