Pequeñas memorias fue escrito en 1955. Fina García Marruz era una joven de 32 años, y ya era reconocida en el mundo cultural de su país como poeta y ensayista. En 1951 había publicado su poemario Las miradas perdidas y pertenecía al Grupo Orígenes, formado por escritores, músicos, pintores, escultores, agrupados en torno a la figura del gran intelectual cubano José Lezama Lima y su revista, de igual nombre, fundada por él y por José Rodríguez Feo en 1944.

Fina vivió muchos años durante su infancia y juventud en la casa de Neptuno 308, altos, entre Águila y Galiano, en el mismo corazón de La Habana, junto a sus hermanos, tíos y padres: formaban una familia numerosa y peculiar. Esta casa, y su vida en ella, es uno de los temas que Fina narra en su cuaderno. Desde allí iban caminando o en tranvía, ella y su hermana Bella, mi madre, hasta la Universidad de La Habana, donde entablaron amistad con Cintio Vitier y Eliseo Diego, a quienes solo conocían de vista y con los que se casarían: Fina con Cintio, en 1946, y mi madre con Eliseo, en 1948. En esa casa concibieron y publicaron la revista Clavileño (1942-1943), junto con otros amigos, y en esas tertulias se leyeron, por primera vez, sus versos y cuentos.

Sus remembranzas de esos años están presentes en toda su obra poética, aparecen en sus poemarios, anteriores y posteriores a Pequeñas memorias. Muchos poemas suyos son como hojas desgajadas de ese libro, o lo anteceden y reaparecen en él. Porque Fina —y también mi madre— siempre conservaron esos recuerdos como un tesoro valiosísimo y sagrado.

Hablaban constantemente de aquellos momentos únicos e irrepetibles de la juventud. Los cuentos que mi madre me hacía, una y otra vez, Fina los convertía en poemas, en prosa poética. Ella tenía esa necesidad, de nombrarlos y preservarlos. En su álbum de fotos anota debajo quién es quién y cuenta anécdotas que considera importantes de esa persona. En sus últimos años, cuando su mente comenzó a fallarle, buscaba libros en sus estantes y escribía en la primera página quién se lo había regalado, o algún comentario o valoración relacionados con el autor y la obra.

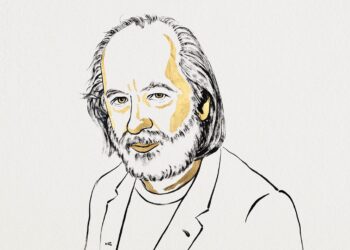

Pequeñas memorias, que bien podría llamarse Memorias de una joven poeta, parafraseando el título del libro de Rainer Maria Rilke, no es lo que estamos acostumbrados a leer como un cuaderno de testimonios. Es mucho más que eso. Está escrito, además, con una prosa de gran belleza y hondura poética, llena de reflexiones que la autora hace de sí misma, de su entorno familiar y de La Habana de su época. Se refiere a las dos ramas de su familia —la Marruz y la Badía—, a su conversión al catolicismo, habla de la dicha, “la rara dicha, de cuerpo glorioso, a la que no le pedimos, como a la muerte o a la vida, una justificación”, y de la profunda impresión que le causara conocer a dos personas que fueron fundamentales en su acercamiento y consagración a la Poesía, con mayúsculas: el escritor cubano Gastón Baquero —a quien Fina, Cintio y mis padres quisieron entrañablemente, y que dejaron de ver en 1959, cuando se marchó de Cuba para nunca más regresar; y el andaluz, Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, que conocieron durante su breve estancia en La Habana, con su esposa, Zenobia Camprubí, a finales de 1936 y principios de 1939. A estos autores dedica dos de los capítulos más bellos del libro. En el que escribe sobre Juan Ramón Jiménez, confiesa, emocionada, lo que sería, hasta el final de su vida, su razón de ser:

He guardado esa gratitud última a la poesía, tierra sin una sola sombra, única porción de alegría que me había sido dada conocer en el mundo, casa en que nunca he sido extraña, “Oh, pasión de mi vida”, podría decir con Juan Ramón.

Cuando le presentan a Gastón, en casa de unos amigos, después de haber leído algunos versos suyos y un cuento que mucho la había impresionado, lo describe con gran delicadeza y ternura:

Yo no me atrevía a levantar la cabeza para mirar a mi amigo. Por otra parte, no sentía ningún género de curiosidad por hacerlo, lo cual tal vez parezca extraño dada la impresión que me había causado su relato. La sensación de que estaba allí me ocupaba tan por entero que su rostro me parecía pertenecer a un orden de segunda importancia a cuya atención me podría dedicar en otro momento. Pero a la vez sentía que no tenía nada que ver con los otros ni con todo aquello, aquel muchacho tranquilo, sentado tan familiarmente en un sillón de mimbre, que me evocaba los pueblos del interior, los paseos solitarios, y una pobreza hecha de la majestad y de la alegría de un consentimiento.

En Pequeñas memorias, es mi opinión, pueden encontrarse todas las claves de la obra de Fina García Marruz, el mundo que amó y que la acompañó siempre. Vivió muchos años, muchos más de los que, seguramente, hubiera deseado, y vio marcharse a todos sus seres queridos, incluso a los que no debía haber despedido “por ley de la vida”. Su mente se fue enrareciendo con el paso del tiempo y las sucesivas y dolorosas pérdidas.

Yo la visitaba semanalmente, y me sentaba junto a ella, en silencio, cuando ya hablaba muy poco. Una mañana, una de sus cuidadoras me abrió la puerta, algo preocupada, y me dijo que Fina estaba hablando de un caballito y de un río con tres orillas, que solo repetía eso, y otras cosas que ella no entendía. Supe enseguida a lo que se refería y le expliqué. Eran unos versos juguetones que su queridísimo amigo Gastón le había regalado por el día de su Santo, San José.1

Resulta en extremo conmovedor que, al final de su estar en este mundo, mi tía recordara esos versos que encierran en ellos momentos trascendentes y alegres de su adolescencia, y que le abrían, como un extraño conjuro, las puertas de la Poesía y de los días luminosos de su juventud.

Quiero terminar estas palabras con un fragmento de ese tierno y conmovedor poema de Gastón donde se encuentra esa cuarteta que mi tía repetía, con una leve sonrisa, como en una ensoñación:

Yo quisiera regalarle

en el día de su santo

además de un pobre canto

algo que pueda durarle:

Una mata de azucena,

un jazmín, un tocoloro,

un cielo con luna llena,

una paloma de oro,

una rama carmesí

cuajadita de claveles

traídos de Canasí.

Y quisiera regalarle

porque sé de su afición

algo que pueda gustarle

aunque sea imaginación:

Un caballito trotero,

un río con tres orillas,

unas flores amarillas

y un retrato de Platero.