A la memoria de Octavio Smith, mi tío Octavio.

Las carcajadas se escuchaban en todo el jardín.

Era a principios de la década de 1960 y a la linda y modesta “iglesita” de San Antonio de Padua, en Arroyo Naranjo, había llegado un joven clérigo, el padre Iglesias, que era muy activo y entusiasta. Era el párroco, también, de las iglesias de Calabazar, Los Pinos, Capdevila y Arroyo Apolo, y había logrado crear un ambiente muy agradable y festivo entre los jóvenes que asistían todos los domingos a la misa.

En Arroyo Apolo la iglesia fue construida gracias a él, a partir de una colecta que hizo con unas “alcancías” en forma de ladrillos de cartón. Los feligreses entregaban sus alcancías con lo que habían podido reunir y, centavo a centavo (o “ladrillo” a “ladrillo”) se reunió el dinero suficiente para pagar los materiales y la construcción. El estilo arquitectónico elegido no fue del gusto de muchos, pero el religioso era un sacerdote audaz y la iglesita, que tenía hasta una pequeña sala de teatro, presumía de un aire modernista.

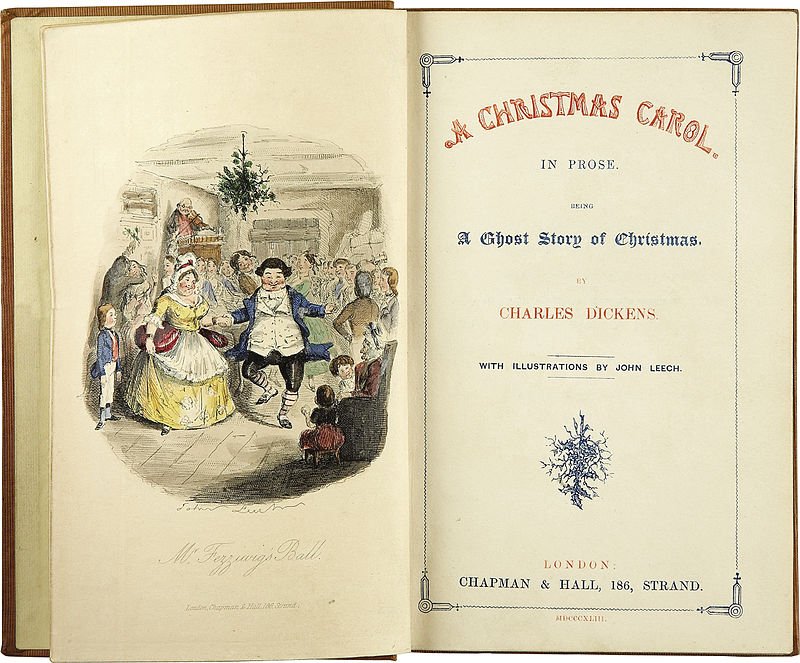

A finales de 1963 (no recuerdo bien la fecha ni si fue a propuesta de mi padre, el poeta Eliseo Diego, o iniciativa del joven sacerdote) se decidió representar, en la pequeña sala de teatro de la iglesia de Arroyo Apolo, el Cántico de Navidad, de Charles Dickens, publicado por primera vez el 19 de diciembre de 1843, hace ciento ochenta años.

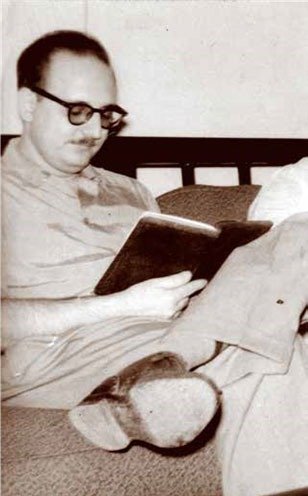

La traducción del relato la hizo mi padre, la adaptación para escena la realizó su gran amigo, poeta y abogado, Octavio Smith, y la dirección estuvo a cargo del dramaturgo y también amigo de la familia Mario Parajón.

En síntesis, Cántico de Navidad trata sobre un viejo abogado-banquero, Ebenezer Scrooge, avaro, amargado y egoísta, que odia profundamente la fiesta de la Navidad y todo lo que representa en cuanto a paz, armonía y felicidad entre las familias. A Scrooge se le aparece, la noche del 24 de diciembre, el espectro de su socio, Jacob Marley, que había muerto siete años antes. Marley, que también había sido un hombre tacaño, mezquino y despiadado en los negocios, se encuentra en el infierno y se le presenta a su amigo para alertarlo sobre el peligro que corría si continuaba con su avaricia y desprecio por los más necesitados. Marley le anuncia a Scrooge que lo visitarán tres “fantasmas”: el de la Navidad pasada, la presente y la futura. Otros personajes del relato son el joven escribano de Scrooge, Bob Cratchit, y un sobrino del codicioso abogado.

Después de mucho trabajo con el texto por parte de Octavio, Mario y mi padre, llegó la hora del casting. A falta de actores reales, hubo que buscar entre los parroquianos. Mi padre interpretaría al fantasma de Jacob Marley; Octavio Smith sería Scrooge; creo recordar que un apuesto vecino de nuestro pueblo, Pablito, representaría al sobrino de Scrooge; y “last but not least”, como se dice en inglés, el escribano lo interpretaría nada más y nada menos que ¡Eusebio Leal!

Mi padre, gran lector de Dickens y, además, de cuentos de fantasmas y de suspense, meticuloso y preciosista con todo lo que hacía, preparó con mucho detalle su personaje e, incluso, su vestuario: buscó en sus libros y enciclopedias los dibujos originales de John Leech y “diseñó” su atuendo a partir de la descripción que hace Dickens en su cuento. Los ensayos se realizaron en el estudio de nuestra casa-jardín de Arroyo Naranjo. Octavio y Mario, profesionales del teatro, se tomaron muy en serio sus tareas. ¡Ni hablar de Eusebio y del resto del elenco!

Mis dos hermanos y yo pudimos ver algunos de los ensayos. La parte que más nos gustaba era cuando aparecía el fantasma de Marley. Papá lo planeó todo: se puso una larga y vieja bata de casa; se colgó una linterna al cuello, con el haz de luz dirigido hacia la cara; se colocó un pañuelo alrededor de la cabeza para sujetar la mandíbula como se hacía con algunos difuntos; y se enrolló, en uno de sus pies, una oxidada cadena que encontró en el garaje de la casa. A la cadena le amarró unas latas vacías y unos candados que hacían un ruido muy perturbador.

Al iniciar el segundo acto de la obra, todo en penumbras, se veía a Octavio-Scrooge dormido en un butacón, con una vela casi consumida en una mesita. En medio de aquella semioscuridad, se escuchaban unos extraños pasos y un lúgubre jadeo. Al llegar al lado del butacón, la fantasmagórica figura se detenía, mi padre encendía la linterna —escondida entre los pliegues de la bata de casa— que le iluminaba el rostro y le daba un aspecto de ultratumba, y profería un escalofriante y terrorífico alarido: “¡Ahhh!”. Durante los ensayos, al llegar a esa parte, las carcajadas se escuchaban en todo el jardín. ¡Y eso era lo que les preocupaba! ¡No poder aguantar la risa durante la representación!

Pero, como ilustres profesionales que eran, lo lograron. En ese momento de la obra, al escucharse aquel aterrador bramido (no olvidar que Marley venía desde las profundidades del mismísimo infierno) los asistentes, todos (incluidos nosotros tres, que estábamos aburridos de verlo) se espantaron. Algunos saltaron en sus asientos, aterrorizados, y se escuchó un murmullo angustioso por toda la sala.

No recuerdo cuántos actos tenía la obra, no conservo la adaptación teatral que hizo Octavio, no sé si se hicieron más funciones (creo que sí) ni si mi padre interpretó a los otros tres fantasmas. Pero sí puedo asegurar que las actuaciones fueron impecables y memorables, y que la obra fue un éxito absoluto.

Han pasado sesenta años y todavía recuerdo, con una sonrisa, aquella particular y entrañable puesta en escena, hecha con tanto cariño y seriedad. “Es necesario hacerlo todo bien”, dice mi padre en uno de sus versos. Y así fue.