Nada hay más embriagador que beberse de un trago la historia. Escenas, pasajes y nombres se reivindican mientras deslizan por la garganta la savia abrasiva del aguardiente de caña, el zumo de limón y la miel de abejas. Se apresura un sorbo, dos… pausa para reposar el líquido. Después del furor inicial se comprende que las cosas que valen la pena merecen degustarse con calma.

A la taberna La Canchánchara, de obligada visita en el centro histórico de Trinidad, urbe legendaria entre el mar y la montaña, llegan de a cientos los paseantes para experimentar un viaje sensorial. Este cóctel, surgido en la campiña decimonónica, en el oriente de Cuba, tenía entre sus propiedades la de aliviar congestiones respiratorias, mantener la temperatura corporal y ser un estimulante nutritivo.

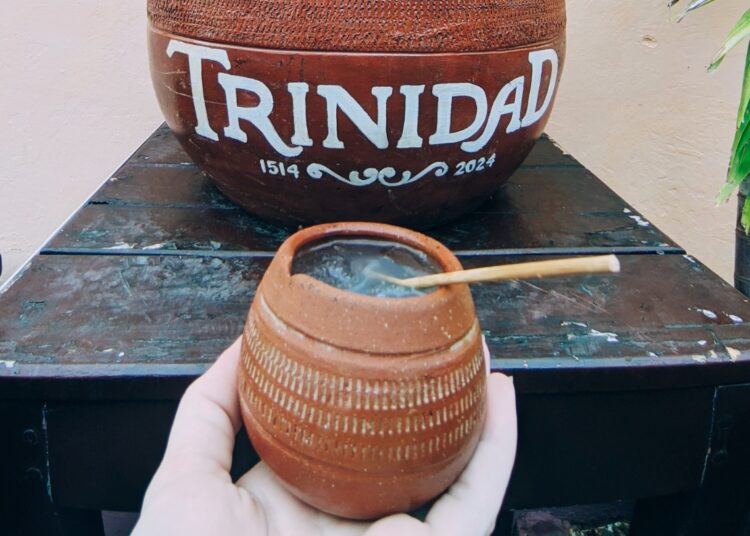

Los mambises, se dice, lo bebían caliente en jícaras hechas de güiras cimarronas, para “entonarse”. Siglos después, en la otrora residencia del acaudalado Nicolás Pablo Vélez, la canchánchara se sirve en un pequeño cuenco de barro, elemento distintivo de la herencia alfarera de la antigua villa, personificada en la familia Santander. En una versión libre y moderna, a los componentes originales se añadió el hielo, para atenuar los efectos del calor cubano.

entre los que destacan diferentes modelos de jícaras. Foto: Igor Guilarte.

Se revuelve el brebaje, ámbar cristalino, denso en el fondo, aromático. El buche, que parece suave pero solo engaña, tórrido a pesar de la frialdad que le otorgan los cubitos helados, contrasta con la acidez del cítrico y equilibra sutilmente el regusto terroso de la miel. Es un festín de matices. Una travesía de intenso a simple, golpe dulzón, potente; exquisitez de una bebida que ha transmitido por generaciones la esencia viva de sus ingredientes, sin revelar jamás todo el secreto.

Mezcla insurrecta

Definir con exactitud cuándo fue que nuestros ancestros entraron al laboratorio de bebidas es aventura de alto grado; tanto como citar, desde la bruma del mito, entre los pioneros alquimistas al mismísimo pirata Francis Drake libándose un mojito frente a la bahía de La Habana.

Cuba es una nación de toda clase de mezclas. Se asevera que en materia de cócteles ha sido cuna de un vasto menú. Por encima de las 450 recetas, sugiere el periodista Ciro Bianchi en su artículo De fiesta por año nuevo. Aclara Bianchi que por lo menos ese es el número archivado en la computadora del Floridita, la catedral de nuestros bares, el más acreditado internacionalmente por el sempiterno Hemingway acodado a la gran barra de caoba y la aureola de su barman estrella, Constante Ribalagua, sacando como mago tragos para deleitar a las más legendarias figuras.

El mundo también ha saboreado los encantos de esta isla en una botella de Bacardí o Havana Club. Cuando se habla de los grandes cócteles criollos se suele mencionar al saoco, al mulata, al mary pickford, al presidente, al mojito, al cuba libre y, por supuesto, al daiquirí, según los entendidos el rey de todos. Esos, entre los de pedigrí. Porque en boca de los que empinan el codo en las esquinas han sido los más conspicuos el chiva prieta, hueso’etigre, chispetrén, azuquín, mafuco, chinchirinchi, bájate-el-blumer, espérame-en-el-suelo y así por el estilo, en un inagotable catálogo de fórmulas solo aptas para verdaderos “mascavidrios”. Por las arterias callejeras el buen ron no fluye como arroyo.

Algo semejante pasaba en tiempos de la colonia, cuando las vicisitudes y lógicas penurias asociadas al conflicto armado y el nomadismo de la manigua impedían elaborar tragos tan refinados como esos salidos de bartenders inspirados y favorecidos por la abundancia de productos en sus cantinas. Tales privaciones configuraron una suerte de “coctelera” para la improvisación de amalgamas que fueron variando en concepto, denominación y complejidad de acuerdo con sus añadiduras.

Entre los más arraigados en el paladar insurrecto estuvieron el aguamona, la frucanga, la sambumbia, el ponche mambí y la propia canchánchara. Claro que a un cóctel lo refrenda el tiempo y el gusto particularmente sabio de los bebedores. Por eso algunos se evaporan en la copa del olvido o, aun cuando se recuerden, no se consumen; en tanto otros se popularizan y se elevan, efervescentes, a la “¡salud!” en bares donde se bebe sin sed.

“Durante el periodo de las guerras independentistas (1868-1898) los usos y costumbres alimenticias de la isla, hasta entonces de muy poca variación en los campos y ciudades, quedan alterados. El hecho bélico mismo, de marcada incidencia en las transformaciones económicas, sociales y políticas, hace que estos y otros aspectos de la cultura material y espiritual se modifiquen desde el 10 de Octubre de 1868. Necesariamente, se revitalizan las primitivas dietas del cubano y se da, de forma espontánea, la conciliación —y en otras la fusión— de los diferentes usos y costumbres que se practican en la compleja sociedad cubana de siglos atrás. También se dan otros resultados novedosos y enriquecedores que suman y modifican los hábitos culinarios”.

Con ese esbozo el investigador santiaguero Ismael Sarmiento Ramírez condensa el contexto de supervivencia en condiciones extremas y en medio del ya devastado entorno ecológico que condujo, entre tantas innovaciones, al apogeo de una auténtica gastronomía mambisa.

En su enciclopédico libro Cuba. La necesidad aguza el ingenio, el autor —actualmente profesor titular de Historia Moderna en la Universidad de Oviedo, España— propone a través de cinco capítulos en 400 páginas una radiografía al régimen de subsistencia del Ejército Libertador, su armamento rudimentario, su alimentación, sus medicinas, sus indumentarias y utensilios. Por la dimensión y el rigor del estudio, la exuberancia de imágenes, en algunos casos inéditas, el abordaje novedoso y la extraordinaria calidad del impreso resultan en una obra impresionante.

James O´Kelly, el audaz corresponsal irlandés del New York Herald que a finales de 1872 cruzó las líneas rebeldes para entrevistar al presidente Carlos Manuel de Céspedes, explica en su conocido relato La tierra del mambí: “Las bebidas comunes en Cuba libre son el aguamona y la de jengibre. La primera consiste simplemente de agua caliente endulzada con miel de abejas. La última es el ponche mambí y se hace añadiendo la raíz de jengibre al aguamona”. Sobre esta acota que “era una bebida muy refrescante y no un mal sustituto del whisky-punch; teniendo la ventaja de no producir embriaguez y obrar como un estimulante”.

El agua de mona o aguamona —para algunos una adaptación criolla del agualoja española— se trataba de agua caliente en la cual se diluía miel o raspadura, y en su más feliz versión podía admitir hojas de algún cítrico. Pero si en el campamento eran demasiados los hambrientos entonces el agua de mona derivaba en rabona, por aquello de estirarla echándole más agua todavía para que alcanzase al menos un sorbo para todos. Ramón Roa cuenta en A pie y descalzo una graciosa anécdota sobre esa práctica del “bautizo” que pretendía la cantidad sin miramientos a la calidad: “Al salir nosotros, una joven y simpática guajira escurriendo las heces a una botella de miel de abejas, ofrecía al extenuado norteamericano poco más de un dedal del ya exhausto licor diciéndole: ―No le pondré mucha agua pa´que no que´e desabría. ―No, señorita ―contestóle el rubio yankee― pónela bastante agua, porque yo más quiero mucho malou que poco buenou”.

Para paladares exigentes estaba la frucanga, que llevaba aguardiente, miel, jengibre, hojas de naranja agria y ají guaguao. Según el imaginario social esa “liga picante” atizaba de tal modo las entrañas que la corriente explotaba por el filo del machete en frenéticas cargas a degüello.

La sambumbia se hacía simplemente con miel de abejas o melao de caña en agua. Mucha agua. El vocablo ha perdurado en el léxico popular como alusión despectiva a una comida ensopada en exceso o una bebida insípida. El coronel Fermín Valdés Domínguez evoca en su copioso Diario de Soldado: “Tiene siempre Serafín [Sánchez] un recuerdo de las ocurrencias de los hombres de la Revolución. Hablando hoy de [Juan Bautista] Spotorno, el autonomista y españolizado de ahora, decía que ―en la guerra vieja oyó decir: ―Tienen razón en llamar Cuba Libre al agua con miel, porque en verdad esta guerra es una sambumbia”.

Precisamente fue el Cuba Libre —agua de miel con aguardiente y unas gotas de limón— el más universalizado del recetario manigüero, aunque con los años se tergiversaría su origen, reiterándose que nació a principios del siglo XX en alguna tasca habanera, cuando un oficial estadounidense mezclara ron con cola (soda). Es fácil ubicar su aparición en el campo de batalla. Entre muchos cronistas, Félix Figueredo, médico y brigadier del 68, revela que, enfermo en un bohío, se alimentaba de jutías y tomaba Cuba Libre.

“A través del consumo de todas estas bebidas espirituosas los miembros del Ejército Libertador de Cuba intentan obtener, aunque no todos con moderación, los estímulos funcionales y nutrientes que requieren sus debilitados organismos, y que en las condiciones impuestas por las circunstancias del momento difícilmente pueden encontrar en los restantes alimentos con la regularidad requerida”, analiza en su investigación el historiador Ismael Sarmiento. El más frugal tentempié, por ridículo que parezca, era un acontecimiento para el estómago vacío y desnudo.

La canchánchara en diarios y memorias

En la llamada literatura de campaña, profusa en detalles y fuente preciosa para interpretar las interioridades de la gesta libertaria, hallamos disparejas referencias al catauro de pócimas “matahambre”, y en específico a la canchánchara, palabra además sobre cuyo origen etimológico no hay menciones.

Tampoco se hallan tantas alusiones como pudiera uno imaginar. Quizá porque no siempre a la hora del rancho se daba la fortuna de coincidir los ingredientes requeridos para su elaboración; o tal vez porque muchos jefes —Maceo y Gómez, por ejemplo— rechazaban el uso desmedido de sustancias alcohólicas en sus tropas, aun cuando eran una de las predilecciones del soldado insurrecto.

De hecho, en febrero de 1870 la Ley de Organización Militar estipuló la entrega —cuando las circunstancias lo permitieran— de una onza de aguardiente percápita. El aguardiente —que aportaba el toque distintivo en este caso— podía conseguirse en asaltos a convoyes y bodegas, en trapiches artesanales dentro de sus prefecturas o mediante el trueque clandestino.

José Martí, quien con su acuciosa mirada regala portentosas estampas de la campiña oriental, vierte en su célebre diario de Cabo Haitiano a Dos Ríos:

Y vamos conversando, de la miel de limón, que es el zumo, muy hervido, que cura las úlceras tenaces”. Mientras su amigo Valdés Domínguez registra sobre la visita a la finca de Santa María de Rosario, comarca camagüeyana: “En casas tales es donde se palpa la miseria que va, como triste secuela, dejando la guerra en su camino. Guzmán, el Teniente Gobernador, una pareja y nosotros y mi asistente José, llegamos a la casa. Nos desmontamos y aquellas buenas cubanas nos ofrecieron café de guanina, canchánchara y rica miel de campanillas. El café de guanina es un brebaje amargo que no me entra, preferí la canchánchara que estaba sabrosísima.

El teniente coronel Eduardo Rosell y Malpica, muerto en febrero de 1897, refiere en sus apuntes:

[…] en muchos sitios nos regalan el café. Cuando este falta, nos hacen Canchánchara, Sambumbia o Cuba Libre. Estas son tres cosas parecidas; la primera se hace con miel y azúcar, hirviendo, esta, primero sola, y después volviendo a hacerlo, con agua.

Asimismo, el comandante Manuel Arbelo describe en sus Recuerdos de la última guerra por la independencia de Cuba:

[…] divisamos un árbol grande aunque de claro follaje, y a su pie, la barraca del Capitán Plasencia, donde se hallaba en aquel instante tomando en una jícara la canchánchara humeante y olorosa que constituía el desayuno de los patriotas cubanos.

Raúl de Acosta hace similar mención en La Revolución en Camagüey: “[…] nos dirigimos, como era costumbre habitualmente, al pabellón del General Lope Recio, a tomar la consabida canchánchara”. Por su parte, Horacio Ferrer narra en Con el rifle al hombro que “[…] allí los iban a sorprender nuestros hombres, en busca de la miel para hacer canchánchara y de la cera para la elaboración de cerillos”.

Enrique Loynaz del Castillo, general de fecunda trayectoria, expone en sus Memorias de la Guerra: “A nuestra llegada una linda joven le presentó una taza de café y luego brindó otras al Estado Mayor y a los oficiales presentes, mientras el Prefecto extremaba sus actividades en preparar almuerzo y canchánchara para todos”.

Otro que la cuelga en una línea es Manuel Piedra Martell, en Mis primeros treinta años: “Mi invitación [a desayunar] como es de suponer, fue aceptada con alborozo. Llamé a Claudio [el asistente] y le ordené hacer ‘canchánchara’ para todos”.

En el ámbito de las letras de ficción aflora de igual manera el término. “Después de verlo todo, de estrechar la mano de los heridos de Saratoga, de expresarles mis deseos de que mejorasen pronto, de tomar una jicarita de canchánchara, de la que se repartía a los pacientes que no podían tomar leche…”, recrea Generales y Doctores de Carlos Loveira.

La Biografía de un Cimarrón, del etnólogo y escritor Miguel Barnet, atestigua:

Uno de los mejores remedios que hay para la salud es la miel de abejas. Esa se conseguía fácil en el monte. Dondequiera había de la tierra. Yo la encontraba muy abundante en los palos del monte, en los júcaros huecos o en las guásimas. La miel me servía para hacer canchánchara. La canchánchara era un agua sabrosísima. Se hacía con agua de río y miel. Lo mejor era tomarla fresca. Esa agua era más saludable que cualquier medicina de hoy; era natural.

La vasija ideal para servir la canchánchara, así como el resto de bebidas aderezadas con frutas, yerbas, raíces y otras ocurrencias, era la jícara. Usualmente se confeccionaba con coco, totuma o la inmortal güira, por ser recursos que estaban al alcance de la mano en los campos silvestres. El ingenio mambí produjo una peculiar “vajilla” de cascarones. Lo confirma Martí cuando surca el monte puro hacia Arroyo Hondo: “pasamos por un bosque de jigüeras verdes pegadas al tronco desnudo o al ramo ralo. La gente va vaciando las jigüeras y emparejándole la boca”.

Dulce tradición

Elixir sublime por su simplicidad y sabor, la canchánchara ha trascendido hasta la actualidad como atractivo exponente de la coctelería nacional. Ahora se asocia más con la ciudad de Trinidad, no solo por la taberna que se ha apropiado de su renombre y atrae como imán a turistas jadeantes impulsados a catar las cualidades de este trago curioso, placentero, autóctonamente cubano; sino porque desde inicios de los años 80, durante la revitalización de la imagen de la villa, hoy Patrimonio de la Humanidad, especialistas en gestión patrimonial restauraron la antigua casona marcada con el número 90 en la Calle Real de Jigüe, para potenciar la idea de rescatar la bebida que había logrado sobrevivir gracias a la tradición oral.

Sin duda, el lugar tiene un agradable ambiente bohemio y con frecuencia está lleno de convidados. Los extranjeros no llegan a emborracharse con la canchánchara, pero la lengua se les enreda cuando quieren pronunciar la palabra. Algunos compran el cuenco barrigón en el cual se ingiere, a modo de souvenir. Como lema promocional se plantea que no estaría completa la estancia en Trinidad si no se prueba la canchánchara.

En la actualidad, como resultado de la consolidación de un proyecto bien fundamentado y mejor encauzado, el trago mambí ha venido adquiriendo aún mayor prestigio desde la realización en diciembre de 2023 de la primera edición de un festival con su nombre. Este tuvo entre sus novedades la preparación de una colosal canchánchara de más de 250 litros, que buscó inscribirse en el libro de los récords Guinness. “Canchánchara, tradición y cultura”, a su vez combinación única de historia y entretenimiento público, se perfila como un evento clave en el calendario artístico y turístico de Cuba.

Por supuesto que existen otras regiones más alejadas de los focos mediáticos donde a pesar de las agudas carencias se intenta perpetuar la presencia de la canchánchara como parte de las tradiciones locales. Es el caso del Proyecto Comunitario Huellas del Batey, en el poblado holguinero de Santa Lucía, donde se defiende la receta originaria sin hielo, porque es de “estirpe mambisa”.

También en el Museo Oscar María de Rojas, de Cárdenas, se preserva el ritual de ofrecerla en la Semana de la Cultura o determinadas conmemoraciones patrióticas. Seguramente habrá otros sitios o empeños análogos en la geografía nacional donde, por identidad o necesidad, se siga brindando con este cóctel de manigua.

![]()

La receta contemporánea es la siguiente:

Ingredientes

15 ml de miel de abeja

15 ml de jugo de limón

45 ml de aguardiente de caña (en su defecto usan ron)

30 ml de agua

Hielo en trocitos

Preparación: vierta en el recipiente la miel y el jugo de limón. Revuelva para diluir la miel. Agregue el aguardiente, el hielo, complete con el agua. Revuelva nuevamente. A discreción se puede colar o decorar con alguna rodaja y… ¡Venga el “canchancharazo”!

Felicitaciones, Igor.