El toque de un clarín de guerra taladra el silencio de la madrugada. Los voluntarios son llamados a reunión. Se escucha como señal inequívoca de una ejecución capital. “¿Pero a quién habrán de matar esta mañana, Dios mío?”. La pregunta ofusca la paz de la gente en sus casas. No deben abrir la puerta ni salir a oscuras, podría resultar riesgoso e inútil en un ambiente de ánimos belicosos. Aún no cantan los gallos. La ciudad parece un cementerio a esa hora. Para este martes 4 de noviembre de 1873 los peores presagios se han enseñoreado en Santiago de Cuba.

“¿Conoces la historia del Virginius? ¡Quién no la conoce! Todos los que sentimos por Cuba seguimos su salida de los Estados Unidos, su arribo a Jamaica, su fin. Era casi nuestra última esperanza. La fortuna nos ha traicionado”, cuchicheaban entonces los santiagueros devotos de la libertad. Tres días antes, culebreando por las callejuelas de la ciudad, se había deslizado la noticia de la entrada a la bahía de la corbeta española Tornado trayendo a remolque y preso al vapor Virginius. Peones de los muelles y curiosos que llegaron a merodear la Alameda confirmaban la presencia de ambos barcos surtos frente al paseo marítimo.

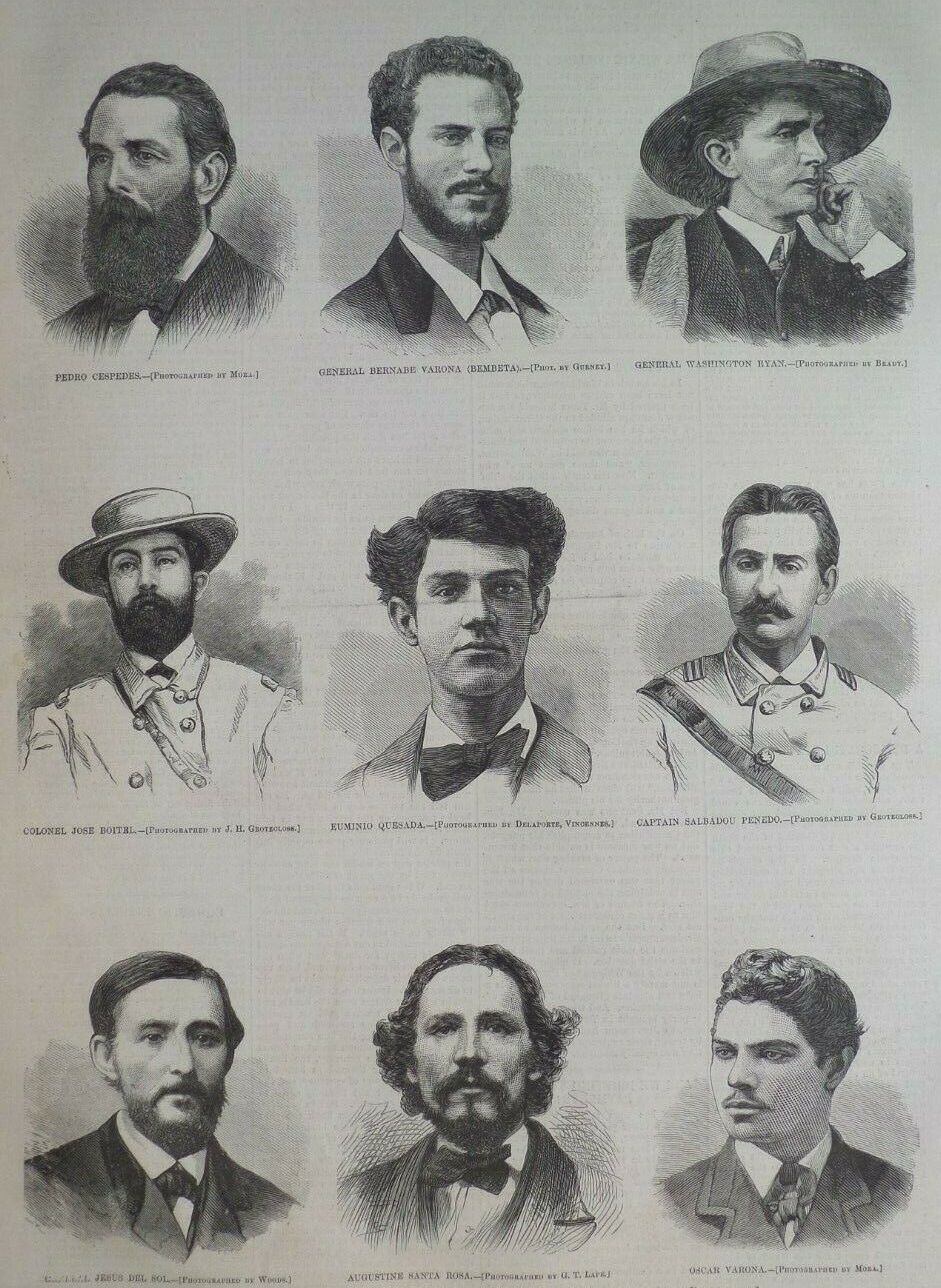

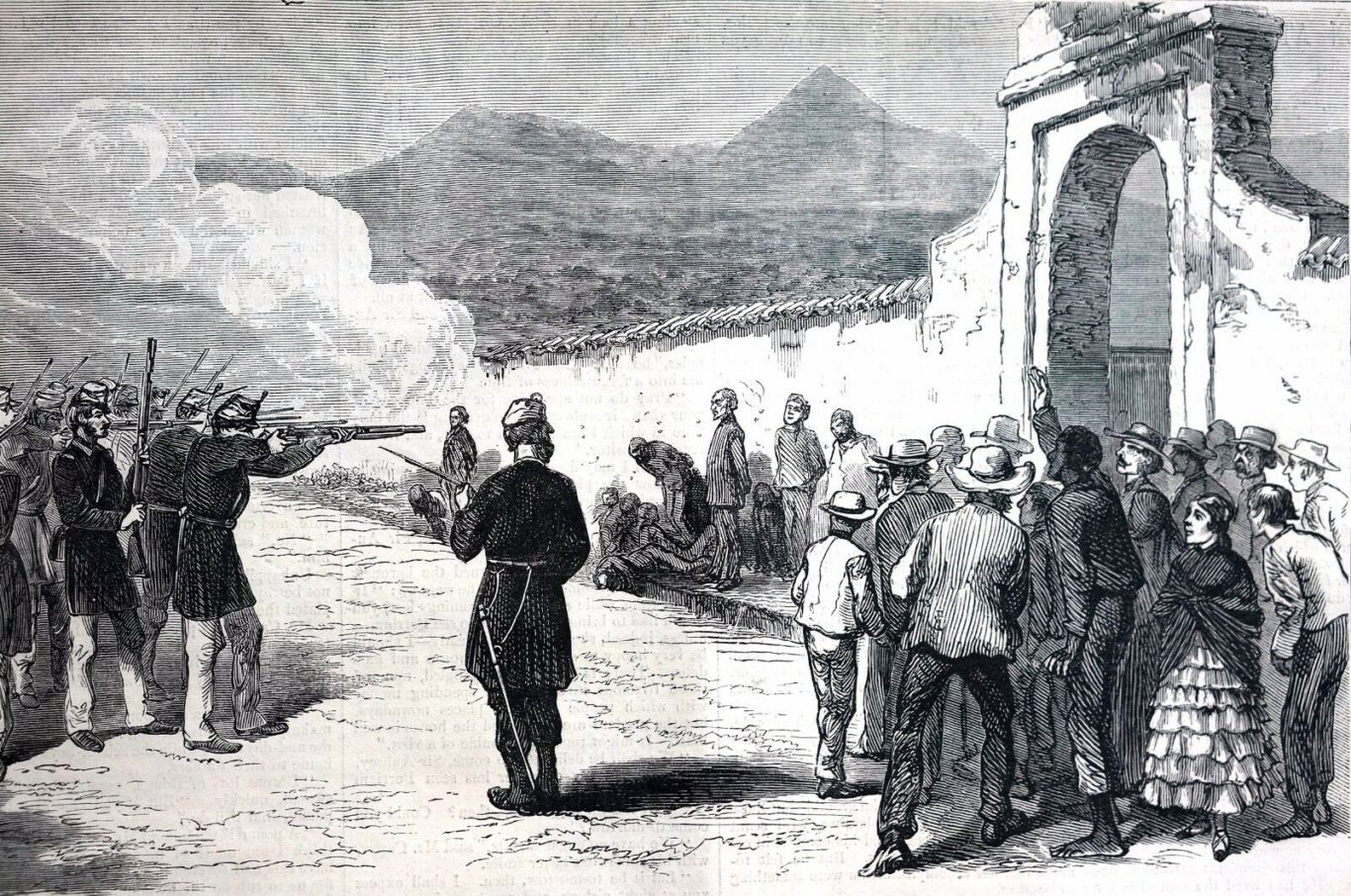

Cuando se hace la luz, el pueblo aclara sus incertidumbres. La ejecución del día corresponde a cuatro espartanos: Bembeta, Céspedes, del Sol y un tal Ryan, canadiense solidario. Titulados jefes de la expedición mambisa, han dado firmes contestaciones al tribunal que los juzgaba, han permanecido serenos cuando los sentenciaron a pena de muerte por fusilamiento, han caído osadamente gritando “¡Viva Cuba libre!”.

“Esto no puede durar demasiado”, comentaba la ciudadanía sobrecogida, en vano intento de aliviar sus congojas y pensando que, por la cantidad de estadounidenses y súbditos ingleses entre los implicados, la cuestión no pasaría de ahí. Duró casi una semana. Jornadas angustiosas bajo el imperio del plomo y la sangre. A los cuatro primeros sucedieron decenas de mártires.

El hecho representó un severo golpe para la moral y los propósitos independentistas de Cuba en aquellos días de la Guerra de los Diez Años. Fue un crimen que marcó una época de espeluznantes castigos y, lo mismo que el episodio de los ocho estudiantes de medicina, echó raíces ominosas en nuestra historia.

Es esta la reconstrucción del “affaire” del Virginius, el legendario barco mambí que estuvo a punto de ser el casus belli para una conflagración entre Estados Unidos, Reino Unido y España.

Lobos de mar

El 20 de octubre de 1873 el vapor Virginius hizo escala en la capital de Jamaica, como parte de su cuarto viaje a Cuba. Esta vez llevaba un centenar de hombres encabezados por el general de brigada Bernabé Varona, camagüeyano bien parecido y corpulento de 27 años, más conocido por el sobrenombre de Bembeta; el coronel Pedro de Céspedes, hermano menor del recién depuesto presidente de la República; Jesús del Sol, destacado teniente coronel en la región de Las Villas; y el canadiense William C. Ryan, veterano de la Guerra de Secesión. Además de 300 rifles, 400 revólveres, 300 mil cartuchos, machetes, medicinas y provisiones, llevaba una importante carga destinada a oxigenar la lucha en la manigua.

Era el Virginius un vapor con dos ruedas laterales de propulsión, 61 metros de eslora, dos mástiles y desplazamiento de 491 toneladas. Con el nombre de Virgin, había sido construido para la marina confederada en 1864 en el astillero escocés del río Clyde. Hacia 1870 fue adquirido y rebautizado por el general Manuel de Quesada con dinero de la junta revolucionaria radicada en Nueva York. Se quería robustecer el departamento de expediciones a Cuba. Pero el Virginius llegó a Kingston haciendo agua en el segmento de proa, lo que obligó a la tripulación a efectuar una reparación de emergencia. Este imprevisto, unido a una serie de imprudencias —primero de la prensa estadounidense, que anunció la salida del “contingente rebelde” hacia Jamaica, y luego allí la propia indiscreción del grupo expedicionario que celebró en baile público su incorporación a la lucha— puso en alerta a los mandos coloniales.

Para interceptar el desembarco mambí, guiada por el capitán de fragata Dionisio Costilla zarpó la corbeta Tornado, de 1 200 toneladas y 67 metros de eslora. Por dos días patrulló el litoral desde Santiago a Cabo Cruz hasta que sobre las dos de la tarde del 31 de octubre el centinela de turno se rascaba la cabeza de la morriña, espiando horizontes, cuando dio la voz de alarma, por fin, de que a unas seis millas de la costa de Guantánamo se avistaba una sospechosa columna de humo. No podría ser otro que el Virginius. A su vez este, advirtiendo en la ruta al enemigo, giró bruscamente al suroeste y emprendió la retirada al punto de origen.

Como el lobo voraz de cuyo hocico sale un vaho albo y apezuñando en las crestas de las olas, el Tornado se lanzó a toda máquina tras la estela de su presa. La operación de cacería duró ocho largas horas. Dentro del Virginius comenzaron a acelerarse las palpitaciones en la medida que veían hacerse más nítido y grande a su perseguidor. Se estrechaban las distancias. En la loca carrera de fuga se decidió tirar a los hornos jamones y tocinos, cueros y maletas. Pero el desesperado afán de aumentar la presión de las calderas y traducirla en velocidad no resultó y, por el contrario, ensució el mecanismo y acabó menguando las fuerzas del motor. Para colmo de males, la avería de proa había vuelto a surgir y el agua filtrada afectó la línea de flotación del barco. Sonaron cinco cañonazos. Estaban ya a tiro del Tornado. Les había caído encima la noche. El Virginius resultó alcanzado alrededor de las diez, a la vista de Morant Bay, Jamaica.

“¡Detengan la máquina!”, tremoló la voz del barbudo capitán Joseph Fry, un ex oficial de la marina de guerra de Estados Unidos que se había puesto al servicio de la causa cubana. Convencido de que no conseguirían escapar, el viejo lobo de mar sugirió arrojar por la borda armamentos y pertrechos, creyendo que bajo la protección del pabellón americano, con los papeles de navegación en regla y hallándose lejos de los límites de las unidades navales hispanas, podrían salvarse.

Toda confianza se esfumó cuando aparecieron en cubierta los 30 soldados encargados de la inspección del Virginius. “¡Bajen esa bandera!” exigió el alférez Ángel Ortiz, al frente de la dotación, señalando el estandarte de las barras y las estrellas en el mástil, que fue sustituido de sopetón por la enseña rojigualda. Aquella noche argenteaba la luna, dejando entrever los dos manchones que flotaban en alta mar. Aullaba sorda la muerte.

El Matadero de Santiago

A las cinco de la tarde del 1 de noviembre, el Tornado y el Virginius fondearon en la bahía santiaguera, en medio del delirio de los partidarios de España. Por la categoría de la expedición, la jerarquía y número de presos resultó básicamente la acción más exitosa de la marina española en esa etapa. Los prisioneros acabaron repartidos en diferentes barcos, en un aislamiento inquebrantable, y solo eran bajados en grupos para ser conducidos al Matadero.

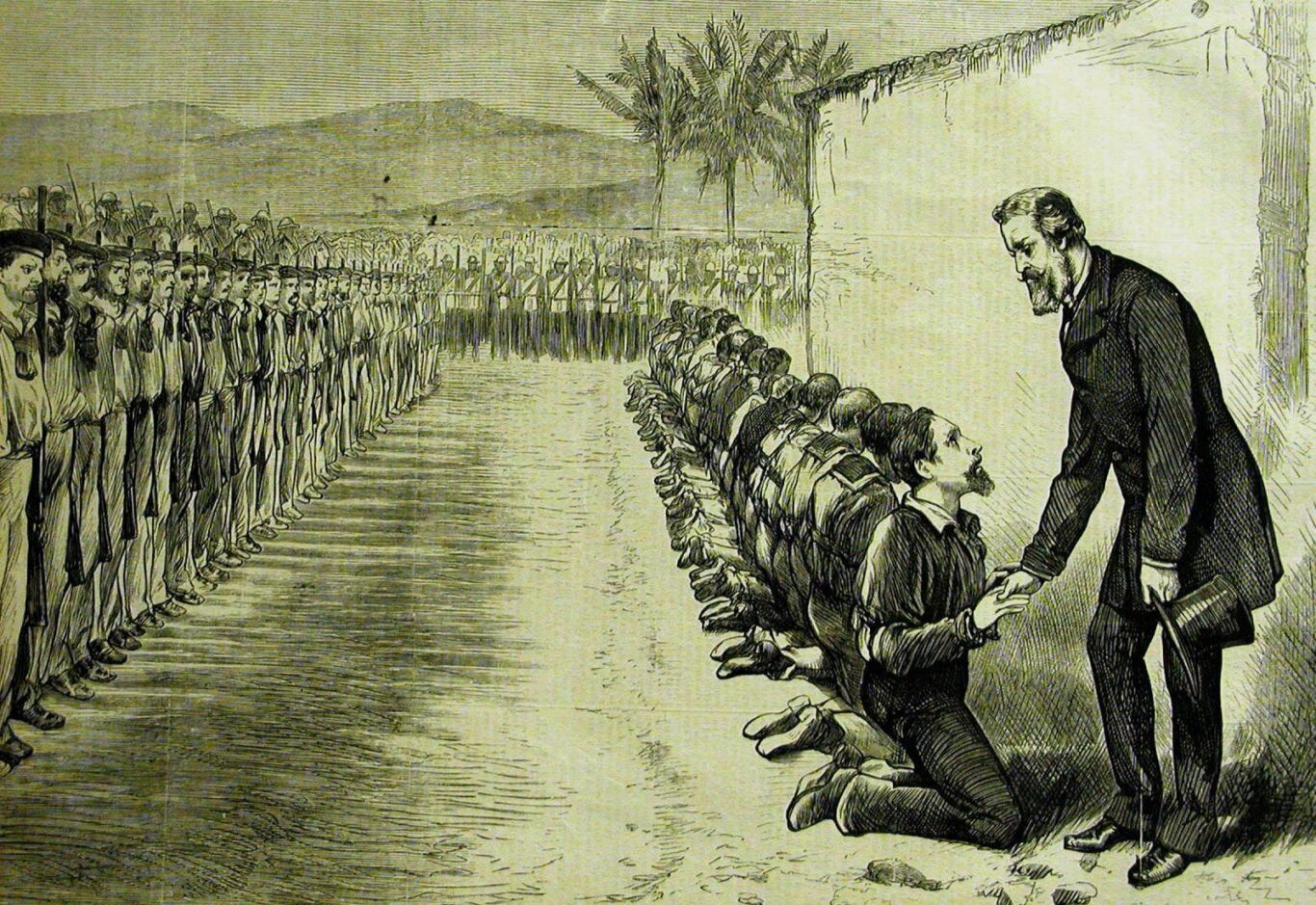

Ante la gravedad de la situación, el cónsul americano y el británico pusieron en juego todas sus influencias con tal de interceder en favor de los suyos, pero no fueron lo suficientemente enérgicos para vencer la soberbia del brigadier Juan Nepomuceno Burriel, comandante general de la plaza. “A grandes males, grandes remedios”, gritaría dando un puñetazo sobre el buró el uniformado; quien impuso su carácter y se tomó el derecho de sellar sin dilación el ajusticiamiento de los encartados. En cumplimiento de la ordenanza, los consejos marciales aplicaron la pena máxima acostumbrada para delitos de piratería y rebelión armada.

Es sabido que el gobierno de Madrid no aprobó aquel proceso sumarísimo. El consejo de ministros, sumido en sesiones de debate hasta altas horas de la noche, acordaba pedir prudencia en el trato a los prisioneros y no tomar una resolución definitiva en su instancia hasta tanto no llegaran informes esclarecedores de Cuba. A contrapelo del discurso del poder ejecutivo, el gobernador Burriel, con la venia del recién nombrado capitán general de la isla, Joaquín Jovellar, desencadenó su ajuste de cuentas sin esperar la autorización peninsular. Después arguyeron que los mambises habían cortado los cables telegráficos, lo que impidió la llegada oportuna del decreto ministerial. Este desfase motivó al presidente Emilio Castelar a expresar que Cuba pretendía ser “más española que España”.

El domingo 2 de noviembre, a menos de 24 horas de la entrada de los detenidos, se constituyó consejo de guerra para encauzar a los cuatro jefes, los que fueron ultimados —ya dije— el día 4. Antes, Burriel propuso a Pedro de Céspedes salvar la vida a cambio de entregar a su hermano. Huelga decir que este no aceptó el chantaje.

El viernes 21, el presidente errabundo Carlos Manuel de Céspedes asentaba en su diario: “Se confirma la pérdida de la expedición que venía en el ‘Virginius’. […] Ya ha sido fusilado un número espantoso, siendo de los primeros mi pobre hermano Pedro, como me lo sospechaba. Su entusiasmo por la causa de Cuba, a quien sacrificaba su familia numerosa, indigente e inútil, lo trajo otra vez a estas playas contra mi parecer, gozoso, sin duda, de esos recursos a sus hermanos, los patriotas combatientes. Alcanzó una muerte honrosa, mártir de sus opiniones, y yo quedo en la tierra para llorarlo, socorrer a sus hijos y vengarlo, antes que me llegue el turno de abrazarlo en los dominios de la nada. Pueda mi fin ser tan glorioso como el de estos valientes cubanos ¡Honor y loa eterna a sus restos y a su noble memoria!”.

El 7 de noviembre la brutalidad alcanzó cotas aún más irracionales. A las ocho de la mañana salían de la capilla con paso sosegado y rodeados de guardias seis condenados. Pero a poco de avanzar se ordenó reintegrarlos al calabozo. Entonces fueron incorporados más nombres a la lista fatídica, hasta sumar 37. Las detonaciones estremecieron la urbe. A la puesta del sol, situados de espaldas y de rodillas, cayeron frente al piquete de fusilamiento el capitán Fry y varios miembros de su tripulación (en su mayoría estadounidenses y británicos).

Preso a bordo del Tornado, en vísperas de su muerte el capitán Fry pudo dejar esta estremecedora carta a su esposa: “Querida, queridísima Dita: cuando te dejé, nunca pensé que fuera por última vez; y esta noche, cumpleaños de Annie, con una tranquilidad admirable en la naturaleza y en una noche apacible de una luna hermosísima, alma mía, santa esposa mía, no experimento más que una pena; mi única tristeza es la angustia en que te dejo… El presidente del consejo de guerra me ha pedido de favor que le dejara abrazarme, y me estrechó contra su pecho… Cada miembro del consejo me estrechó la mano. A uno le oí decir: ¡Pobre Bembeta!, y en verdad que hay que repetirlo así: era la criatura más simpática y valiente que he conocido. Corazón mío, ten valor, sé capaz de soportar el dolor por mí. […] He cumplido con mi deber; mis hijos no olvidarán a su padre y lo recordarán con amor. Puedes repetir que el último acto de mi vida ha sido acto de profesión de fe, y que ante el Altísimo no tendré temor de nada, porque de nada habré de avergonzarme… Dita querida, querida Dita, pronto habremos de encontrarnos de nuevo; hasta entonces, adiós, adiós por última vez. Tu…”

Al día siguiente se cumplieron nuevas ejecuciones. Para la masacre fue escogido un paredón del Matadero, edificio municipal en la periferia urbana dedicado al sacrificio de reses. Otros cientos de patriotas cubanos —Perucho Figueredo, por ejemplo— engrosaron también allí el martirologio. Como las aguas pútridas, los coágulos de sangre llegarían a formar charcos, mientras los residuos de carnes y cráneos volados por los aires quedaron incrustados en las paredes por días. Olfateando un festín de carroña, las auras vigilaban posadas en las cornisas.

Para aumentar el impacto ejemplarizante, los fusilamientos corrían con la parafernalia típica y citaban a la multitud para presenciar el lamentable cuadro. Los brazos y piernas ensangrentados colgando inermes de La Lola, la carreta que iba repleta de cadáveres hasta el cementerio, sería una imagen que los testigos no olvidarían jamás.

Por iniciativa del patriota Emilio Bacardí, el 31 de mayo de 1908 se inauguró en el cementerio de Santa Ifigenia un mausoleo donde reposan en amasijo de huesos los mártires del Virginius. Por su parte, el Museo Bacardí atesora varias reliquias asociadas al episodio: entre ellas fotos, documentos, las “esposas” que supuestamente oprimieron a los jefes, y un fragmento del muro del antiguo Matadero en el que es posible tantear las huellas de la hecatombe.

Sir Lambton Lorraine

Para el 8 de noviembre, cuando sonaron los últimos estampidos, habían sido pasados por las armas 53 hombres —incluidos algunos en edad adolescente—, la tercera parte de los que iban a bordo del Virginius. El resto probablemente habría corrido similar suerte de no ser por la intervención de sir Lambton Lorraine, comandante de la Armada británica que estando en Jamaica supo de la matanza de súbditos ingleses y dirigió su fragata Niobe a la vecina Santiago.

Anclado en la bahía en son de guerra, Lorraine encaró a Burriel mediante un mensaje escrito, participándole que estaba decidido a bombardear la ciudad o hundir sus barcos en caso de que otro prisionero fuera fusilado. “Exijo a usted que inmediatamente suspenda esa inmunda carnicería que aquí se está llevando a cabo”, demandaba. El marino inglés añadió que actuaba sin órdenes de su gobierno “porque este ignora lo que sucede”, pero que asumía tal responsabilidad en defensa “de la humanidad y la civilización”.

Burriel contestó no menos desafiante: “No estoy en el hábito de permitir que sea yo intimidado por nadie, y no haré caso a ninguna petición a no ser que su excelencia el gobernador, capitán general de esta isla, me ordene lo contrario”. De alguna callada manera el ultimátum pareció surtir efecto, si bien algunas fuentes sostienen que coincidió con la llegada de las órdenes explícitas del presidente Castelar. Lo real es que se detuvo la matanza y empezaron las negociaciones. Algunos sobrevivientes fueron entregados al comodoro inglés.

Burriel terminó destituido del cargo, mientras Lambton Lorraine, con su digno talante se convirtió en héroe popular en Santiago, donde en 1920 una ancha avenida fue designada con su nombre y en marzo de 1922 fue develado en su honor un busto de bronce por la escultora Mimí Bacardí.

Naciones en conflicto

“Poco se ha incursionado en la historiografía cubana en los detalles del apresamiento del Virginius y de los juicios en Santiago de Cuba donde se sentenciaron a muerte británicos, norteamericanos y cubanos, por lo que estuvo a punto de estallar un conflicto armado entre los Estados Unidos y España 25 años antes de que, en febrero de 1898, la explosión del Maine generara el pretexto para la intervención del vecino imperio […] La captura del Virginius y las ejecuciones que a continuación se produjeron, hizo ostensible las diferentes posiciones políticas foráneas que la guerra en Cuba por la independencia había desencadenado sobre el terreno mundial”, suscribe en su artículo “150 años del crimen del Virginius” la doctora Olga Portuondo, multipremiada historiadora de la ciudad y poseedora de una obra prolífica.

El incidente provocó una discordia jurídica y diplomática que pudo adquirir las proporciones de un conflicto bélico. A tenor con las crispaciones del momento, Estados Unidos reclamó a España por ocupar una embarcación de su bandera en una coordenada marítima de jurisdicción británica y matar arbitrariamente a sus ciudadanos.

Mientras, el gobierno ibérico, tras presentar sus correspondientes excusas, alegaría que la captura del Virginius ocurrió en aguas neutrales y que había procedido en el marco de la legalidad. En tanto, la prensa sensacionalista hacía lo suyo para agitar la opinión pública nacional y pedir la inmediata intervención militar en Cuba.

Finalmente, el 27 de febrero de 1875 se firmó un acuerdo mediante el cual España indemnizaba con 80 mil dólares al gobierno estadounidense y a las familias de los muertos. De igual manera, la nación británica recibió otro desembolso. En un giro radical de los acontecimientos, que algunos dieron en tildar de “diplomacia oscura”, Estados Unidos se dio por satisfecho con dicha recompensa y la consiguiente devolución del vapor confiscado; el cual, por cierto, naufragó extrañamente en su viaje de retorno. Sin dilucidar los intríngulis causales del diferendo internacional y desdeñando el sacrificio de las víctimas, la controversia fue bajando de tono y el asunto del Virginius se perdió en el océano del olvido.

Fuentes consultadas:

Revista Bohemia: “La hecatombe del Virginius” (10 de noviembre de 1912) y “Centenario de los mártires del Virginius” (2 de noviembre de 1973).

Emilio Bacardí: Crónicas de Santiago de Cuba (Tomo V) y Via Crucis (1914, novela).

“El apresamiento del vapor Virginius por la corbeta Tornado en octubre de 1873”, en Revista de Historia Naval no. 159 (España, 2023).

Nuevo reportaje del periodista Igor Guilarte, impresionante trabajo, es una historia para ser compartido en los deferentes medios. Enhorabuena Igor, es magnífico. Abrazos, desde el otro Océano Atlántico y Estrecho de Gibraltar. . .

Buen tema aquí tratado de manera excelente. Como bien señala el autor el Virginius fue uno de los episodios más sonados de la guerra de los Diez Años y poco se le ha estudiado en su justa dimensión.