|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

A pocos pasos del final de la bulliciosa calle Corrientes, en Buenos Aires, se alza la entrada principal del Cementerio de la Chacarita. Cruzo el umbral y dejo atrás el ruido del tránsito, los cafés, los vendedores de flores. Me adentro en un mundo en el que el tiempo parece ralentizarse.

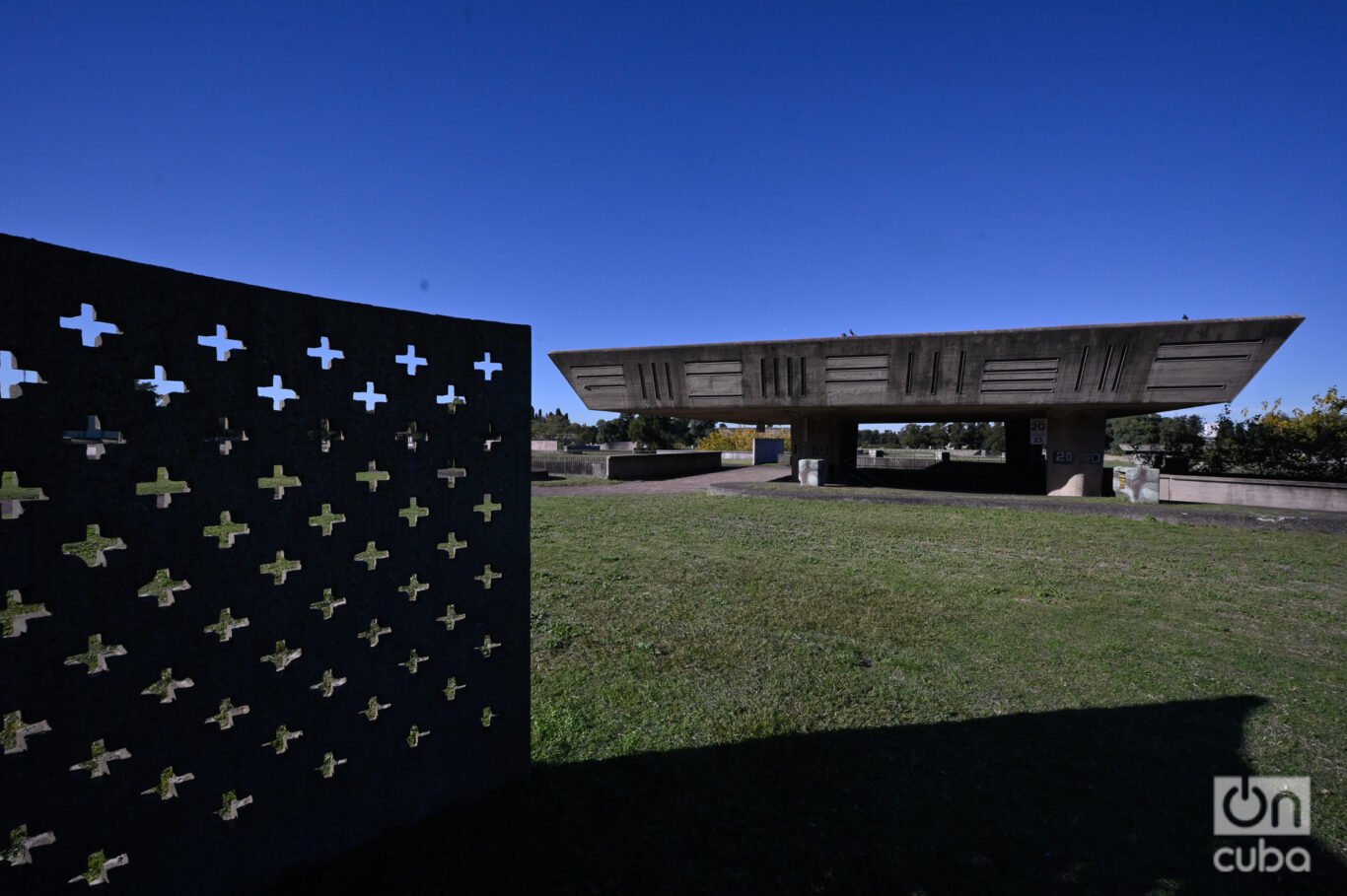

Entre esculturas de mármol, mausoleos pomposos y cruces monumentales, llego a un parque sobrio, con senderos rectos y estructuras de hormigón que emergen como discretas protuberancias entre el césped verde y cuidado. Desde allí comienza el descenso hacia otro universo.

Bajo tierra, a más de 10 metros de profundidad, se despliega una ciudad subterránea destinada a albergar los restos de decenas de miles de difuntos. Un territorio brutalista que desafía las convenciones del descanso eterno: el Sexto Panteón.

Aquí, la materia prima es el concreto desnudo de geometría severa. El proyecto fue concebido a mediados del siglo XX por la arquitecta Ítala Fulvia Villa, una de las primeras urbanistas argentinas. En una época en que Buenos Aires crecía sin pausa y los cementerios comenzaban a saturarse, Villa propuso una solución tan audaz (aunque pareciera obvia) como eficaz: “enterrar hacia abajo”.

El cementerio de Chacarita ya tenía un largo historial. Fue inaugurado en 1871 como respuesta urgente a la epidemia de fiebre amarilla que azotó la ciudad. Pero hacia mediados del siglo pasado, el espacio escaseaba. Fue entonces cuando la arquitecta imaginó una necrópolis subterránea de más de 90 mil metros cuadrados, con dos niveles, patios de luz, ventilación cruzada y una estética profundamente moderna.

Ingreso al Sexto Panteón por uno de sus templetes de hormigón. Desde afuera, parecen pequeñas estaciones de metro. Bajo tierra, las rampas y escaleras conducen a un laberinto de galerías rectilíneas, donde los nichos se alinean como estanterías infinitas.

Hay orden, simetría y una sensación de amplitud que descoloca. A pesar de estar a tantos metros bajo el suelo, no se percibe encierro: la luz natural se filtra desde los patios superiores y dibuja siluetas en las paredes grises. El aire circula. El silencio no oprime; envuelve.

El brutalismo aquí no es solo una elección estética, sino también una toma de posición. Frente a la opulencia de cementerios tradicionales como el de Recoleta, donde las tumbas exhiben jerarquía y ostentación, Ítala Fulvia Villa optó por una arquitectura austera, democrática.

En el Sexto Panteón ningún cuerpo sobresale sobre otro. Todos comparten el mismo módulo, el mismo pasillo, el mismo hormigón. No hay concesiones al lujo. La dignidad reside en la sobriedad.

Fiel a los postulados brutalistas —lejos de la belleza tradicional—, la arquitectura apostó por la funcionalidad, la monumentalidad y una estética que exaltara la verdad material. El silencio, el concreto, la geometría y la luz son los verdaderos protagonistas de este lugar en Buenos Aires.

Mientras observo cómo la luz contrastada resbala por las escaleras y se cuela entre los pasillos, pienso en la dimensión política de este diseño. En un mundo de profundas desigualdades, también la muerte replica los privilegios del mundo de los vivos. Pero aquí, bajo esta geometría rigurosa, hay una apuesta clara por lo común.

La materia se vuelve lenguaje. La luz, ideología.

El Sexto Panteón recibe su nombre porque no fue el primero en proponer soluciones subterráneas en Chacarita. Sin embargo, mientras otros panteones se limitaban a un único subsuelo y conservaban una estética clásica, este rompe con todo.

Sus volúmenes puros, su lenguaje funcionalista, su brutalismo sin concesiones lo convirtieron en una obra pionera, adelantada a su tiempo.

Uno de los enigmas que rodean al Sexto Panteón es la fecha precisa de su construcción. Durante años se asumió que había sido construido entre 1950 y 1958; sin embargo, la investigación de la arquitecta francesa Léa Namer arroja nuevas luces sobre el asunto.

Según los hallazgos de Namer, el proceso constructivo habría comenzado en 1949 y se habría extendido, de manera intermitente, hasta 1966. Esta revisión no solo modifica el marco temporal del proyecto, sino que obliga a reconsiderar su lugar dentro del desarrollo de la arquitectura moderna argentina.

Que no estén todos los datos claros se debe, en gran medida, a que durante décadas la obra monumental permaneció casi olvidada. No figuraba en recorridos turísticos (la principal atracción del cementerio de Chacarita es la tumba de Carlos Gardel) ni en publicaciones especializadas de arquitectura y urbanidad. Fue en los últimos años que comenzó a reivindicarse, gracias al trabajo de investigadoras como Namer y proyectos como Chacarita Moderna.

Lo mismo ocurrió con el legado de Ítala Fulvia Villa, quien por años no contó siquiera con una placa que recordara su autoría de la magna obra. Su contribución, silenciada durante mucho tiempo, hoy se reconoce como una de las expresiones más lúcidas de la arquitectura moderna latinoamericana aplicada al espacio funerario.

El Sexto Panteón no solo interpela desde lo arquitectónico: invita a reflexionar sobre cómo “habitamos la muerte”, cómo diseñamos los espacios del duelo y qué lugar ocupa lo colectivo en una ciudad que muchas veces excluye. Su existencia recuerda que, incluso en el descanso final, hay gestos de resistencia, imaginación y justicia espacial.