|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

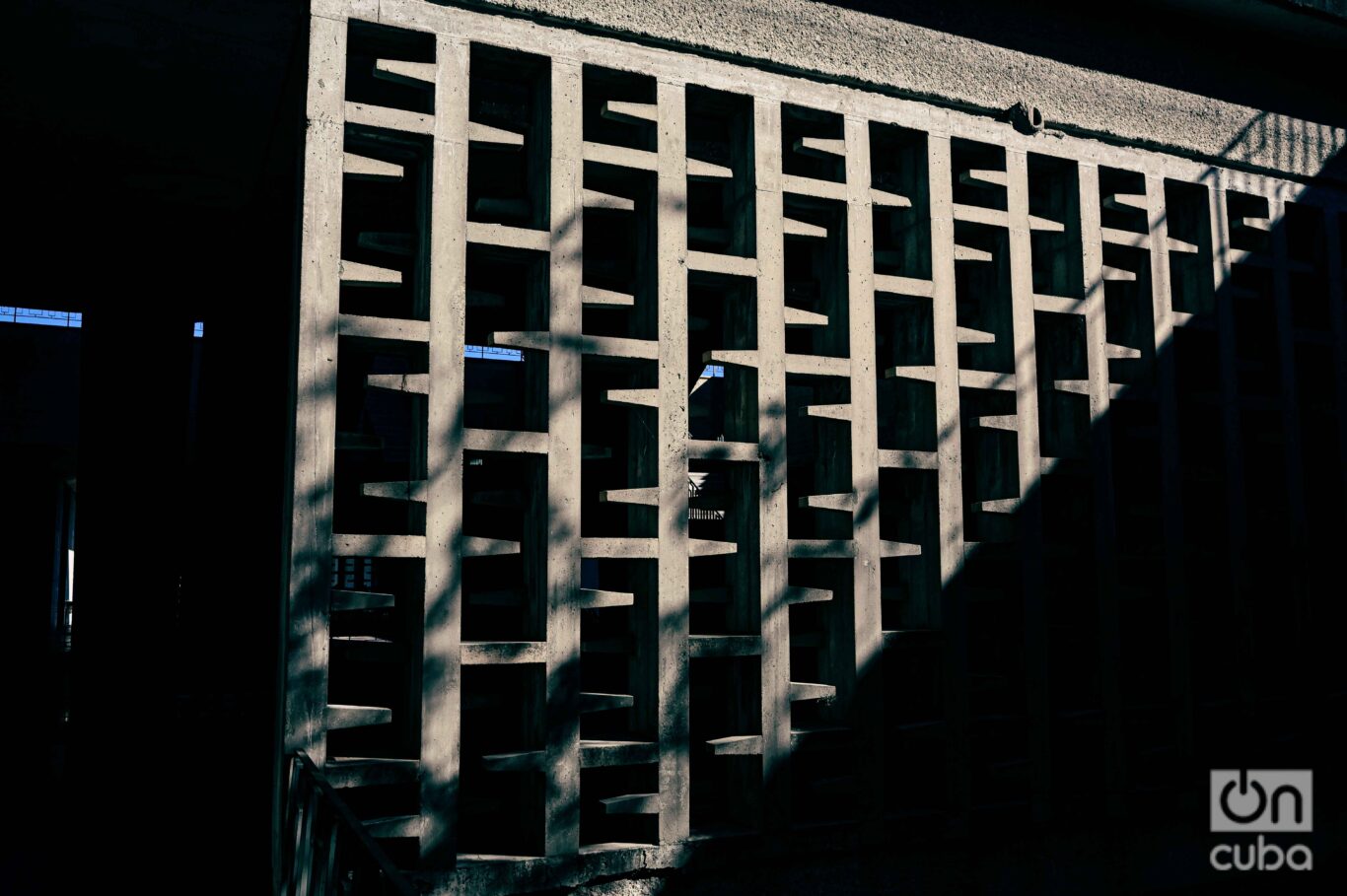

No todos los días se sale de una película con la sensación de haber sido empujado contra una pared de concreto. No una cualquiera, sino una gruesa, monumental, como las que sostienen los edificios brutalistas que empezaron a poblar el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Así salí de ver, precisamente, El brutalista, la descomunal película de Brady Corbet protagonizada por Adrien Brody.

Casi cuatro horas de metraje, tres Oscar —mejor actor, música original y fotografía— y un formato en 70 milímetros que devora con su campo visual extendido. Pero, más allá del cine, lo que esta historia épica y sobria provocó en mí fue un reencuentro con un viejo conocido de nuestras ciudades. No me refiero solo al estilo arquitectónico, sino a una forma de ver y habitar el mundo. Concretamente. Brutalmente.

En el filme, László Tóth, un arquitecto judío formado en la Bauhaus huye de la Europa arrasada por la Segunda Guerra Mundial para buscar en Estados Unidos un nuevo lugar en el que recomenzar y construir. Pero no encuentra libertad, sino los muros invisibles del capitalismo. En su lucha se proyecta una época —la posguerra— en que las ciudades, y las almas, debían rehacerse desde la nada.

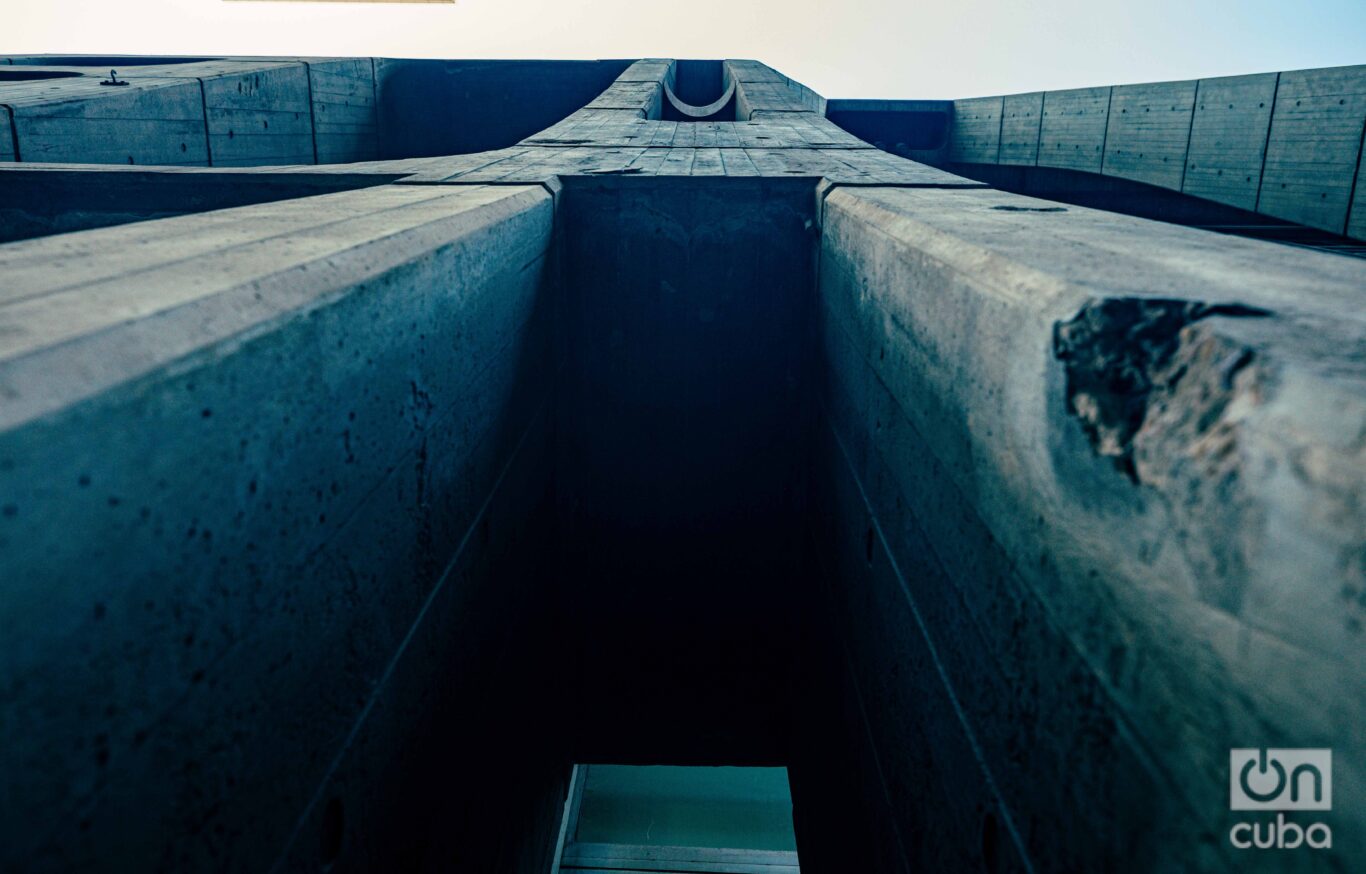

Así nació el movimiento arquitectónico brutalista. El término viene del francés béton brut, que significa “hormigón en bruto”. No se refiere a la brutalidad en el sentido agresivo (aunque también), sino a la desnudez de los materiales, al gesto de mostrar la estructura tal como es, sin adornos, sin máscaras. Impactó visualmente y transmitió solidez, al tiempo que reflejaba una visión idealista y colectiva de la arquitectura.

Fue el francés Le Corbusier, arquitecto, urbanista, diseñador y teórico de la arquitectura, quien plantó la semilla o, mejor dicho, los pilares. Fascinado por la expresividad del hormigón y su resistencia casi mitológica, comenzó a diseñar formas geométricas gigantes, imponentes, que pronto se expandieron como una ideología constructiva por Europa del Este, Reino Unido y también América Latina.

El brutalismo fue, en su origen, una promesa de justicia. Barato, rápido de construir, funcional. Ideal para escuelas, hospitales, viviendas populares. Un modo de responder a las necesidades urgentes de la posguerra con soluciones contundentes. Una arquitectura para el pueblo, pensada desde una utopía socialista, pero aplicada muchas veces desde el Estado autoritario.

Ese fue, quizá, su talón de Aquiles. La estética fría, las masas de concreto gris, las ventanas mínimas y la falta total de ornamentos empezaron a mirarse con recelo. Se le acusó de inhumano, de aplastante. Muchos edificios sufrieron filtraciones, envejecieron mal. Para la década de 1980, el brutalismo había caído en desgracia. De utopía social a pesadilla distópica.

El brutalismo fue denostado, vilipendiado, pero no murió. Sigue ahí, en nuestras ciudades, testigo mudo de otra época. En Buenos Aires, dejó su marca entre las décadas de 1950 y 1970, cuando la ciudad intentaba modernizarse.

Se levantaron edificios que apostaban por lo funcional, lo austero y lo monumental. La Biblioteca Nacional, diseñada por Clorindo Testa, parece una nave suspendida entre pilares, con su masa de hormigón que evoca un fósil del futuro. El ex Banco de Londres rompe la rigidez de las cuadras con sus columnas expresivas y su fachada honesta. Estas construcciones no pretendían agradar, sino servir y perdurar.

También están las universidades, viviendas, hospitales con sus bloques repetidos, duros, que nos rodean sin que muchas veces reparemos en ellos.

Por eso vuelvo a El brutalista, la película. Porque recupera ese espíritu original. Rodada en VistaVision —el formato panorámico que Paramount desarrolló en los 50 para competir con la televisión—, la cinta funciona como un homenaje visual al estilo arquitectónico que retrata, y al mismo tiempo, como una crítica feroz a los sistemas que terminaron por aplastarlo.

Tal vez por el hecho de que hoy vivamos rodeados de filtros y simulacros, enajenados frente a la pantalla de un celular, el brutalismo —con su honestidad cruda— vuelve a cobrar sentido. Nos grita que otra arquitectura, y otra forma de habitar el mundo, fueron posibles. Que los sueños también podían construirse con cemento, cuando existía la voluntad. Como László Tóth, el personaje de Brody en El brutalista, un arquitecto judío nacido en Austria que sobrevive al Holocausto. Aunque ficticio —una figura construida a partir de múltiples referentes históricos—, su lucha no es por levantar muros, sino por dejar algo firme, duradero. Algo que permanezca. Aunque sea de hormigón.