Cuando tenía 12 años, si mi madre trabajaba el turno de la mañana, aprovechaba para llevarme a caminar en las tardes por las tiendas cercanas, o me llevaba a patinar y, de paso, almorzábamos fuera de la casa.

Me había ido a vivir recientemente con ella, después de dejar la casa de mi abuela política. Hasta que nos acomodáramos en algún buen sitio, teníamos que comer cosas ligeras, pues vivíamos en un cuarto que le había alquilado un matrimonio, cerca de su trabajo, y allí no se permitía cocinar. Así que uno de esos días decidimos ir a almorzar al Ariete. Nos podíamos dar ese lujo por los pocos días que quedaban para mudarnos.

Esta parte del centro de la ciudad era increíble por sus restaurantes: La Zaragozana, El Floridita, donde Hemingway se tomaba su mojito, El Castillo de Farnés… Muy cerca de ellos, estaban los archifamosos bares: Sloppy Joes, Sevilla y Plaza, cuya barra constituía toda una obra maestra, al estar hecha de una sola madera de punta a cabo. Allí se podía enviar un vaso hasta el otro extremo, donde estaba el consumidor, sin botar una gota de bebida.

Hoteles como el Plaza, el Sevilla, y el Inglaterra y otros más pequeños alrededor del centro eran los que utilizaban representantes y senadores cuando tenían sesiones en el Capitolio Nacional. Había más de 10 cines en menos de un kilómetro cuadrado; muchos eran grandes teatros.

Mi vida, con 12 años, había cambiado mucho de pronto.

Mi madre y yo íbamos a los conciertos de la orquesta Sinfónica en el Parque Central, bajo la batuta de Gonzalo Roig, autor, entre otras, de las zarzuela Cecilia Valdés y La Habana de Noche; de las canciones “Quiéreme mucho” y “Ojos brujos”, etc. Allí conocimos a grandes artistas extranjeros, entre ellos a Fabricio Burgos, que con 13 años dirigió a la Orquesta Municipal de conciertos de La Habana.

Patinaba en el paseo del Prado hasta el monumento de los estudiantes de Medicina. Tomábamos fresco en el Malecón y disfrutábamos ver bajar el tranvía por la calle Empedrado. El ruido que hacía en la noche se había convertido con el tiempo en música para dormir, tanto que cuando lo quitaron, muchas personas perdían el sueño esperando oír pasar el carro. Entre ellos, yo.

Los domingos íbamos a los pueblos de Casablanca y Regla. A Cojímar no, pues me traía muchos malos recuerdos. Allí había pasado par de temporadas en un lugar llamado Preventorio Martí. Este lugar se lo resolvió a mi madre la dueña del sitio donde trabajaba, a través de un abogado llamado Dr. De la Torre, que tenía mucha influencia en el gobierno y además era una buenísima persona. Eso la ayudó mucho, pues mi madre se vio de pronto con tres hijos y sin nada.

Algo la alivió a ella, pero para mí fueron, a veces, días amargos. En aquel lugar pasé dos temporadas. La primera terminó en mayo de 1945, después de meses de encierro. Me habían dado la salida del Preventorio y fui para la casa de mi abuela política, una de las personas que más he querido en mi vida. Allí pasaba el tiempo hasta que mi madre pudiese resolver sus problemas de divorcio, ocasionado por las tremendísimas locuras de mi padre, que merece algún día una historia aparte, pues tiene de todo para una buena película del cine negro norteamericano. Solamente diré que se hizo archifamoso en cuatro días y era un tipo adorado por cientos de mujeres.

Corría mi primera noche de felicidad y libertad. Tendría cinco años, pues había nacido en noviembre del 39. Faltaban unos meses para que cumpliera los seis, cuando fui despertado por un estruendo que estremecía la casa, la calle…

Sonaba cuanta lata y botella había. Se escuchaba un coro ronco, envuelto en sonidos de cristales rotos y latas que se golpeaban entre sí o con palos. Daba la sensación de que el mundo se estaba acabando. No solo vibraba la calle, sino el piso de la casa, que era de madera y parecía que se iba a caer. De pronto, mi tía Olguita, que era la belleza en cuerpo y alma, me haló por el brazo y me sacó para la calle, donde había cientos de personas, que no puedo decir cómo iban vestidas porque se abrazaban, gritaban y cantaban a coro una cosa que decía: “pin, pin, cayó Berlín; pon, pon, cayó el Japón”.

El segundo regreso del Preventorio fue en 1946. Mi primer amanecer en casa fue emocionante: mi tío Santiaguito me despertó y me llenó la mano de centavos. Fue el primero que llegó a la casa con los quilos de 1946. Todo el mundo quería verlos; en aquella época, un centavo valía. Él, que no tenía nada, fue el más noble de mis tíos. Me dio como 10. Recuerdo cómo brillaban y que todos los miraban como a una cosa del otro mundo.

Así fueron llegando tíos y tías, que por suerte tenía bastantes. De pronto yo, que no tenía nada, iba a poder salir a comprar y jugar postalitas. Nadie tendría tanto dinero como yo. Tan impresionado quedé que, cuando lo recuerdo, como ahora, me emociona. Descubrí en aquel momento que tratar siempre de ser feliz trae más felicidad. Siempre perdía a las postalitas, pero mientras me duraron los quilos, nunca me fui.

De ese lugar, donde pasé par de temporadas, hay más que contar. Esté el ciclón del 44, un mes antes de cumplir cinco años, pero otro día será.

Mi madre era muy social y conocía a muchas personas. Al poco tiempo de nacida, como su madre murió en el parto, unos primos se la llevaron a Estados Unidos y allí se educó. Regresó muy joven y al poco tiempo se casó. Tuvo tres hijos.

El marido la abandonó tres meses después. Regresó a ver a su hijo más pequeño —yo, que había nacido en noviembre de 1939— a finales de 1959, porque había visto en el periódico que habían hecho un atentado al periódico Revolución, el nombre de su hijo aparecía y estaba preocupado por él.

Por eso a mis 12 años, los días con mi madre eran especiales para mí. En poco tiempo había cogido una cultura de cine de barrio como pocos, y sobre todo en época de vacaciones. El Dr. Ferro, abogado, apoderado de la Marquesa de Pinar del Río, y uno de los dueños del Hotel Plaza —que además formaba parte de los Ferro, dueños de los dulces en conserva y jugos la Conchita— cada vez que pasaba por la vidriera donde trabajaba mi madre, una pequeña tienda al costado izquierdo de la puerta del hotel, compraba tabacos, me saludaba y me decía algo.

Siempre, aunque leyendo, me veía un poco aburrido, pues no tenía más nada qué hacer, sino ver a mi madre cumplir con su horario. Un día el Dr. me dijo: “Si te gusta el cine, ven para que veas buenas películas”. Me llevó a la esquina donde estaba un policía de turismo, habló con él y me dijo: “Él te va a recoger todas las veces que tu madre trabaje por la tarde y te va a llevar a ver buenas películas”.

Este policía de turismo era un sabio. Al principio, me llevó a los mejores cines. Me dejaba allí y después, cuando se acababa la película, me recogía para llevarme al hotel donde trabajaba mi madre. Una semana después, me dijo que esos cines no eran muy buenos, que solo proyectaban estrenos y que me iba a llevar a otros para que aprendiera de cine. Me llevó al Alkázar. Vi casi todo el cine negro norteamericano, los clásicos de guerra, las grandes comedias musicales y, sobre todo, los grandes clásicos del pasado: Miguel Strogoff, El Correo del Zar, Gunga Din, La Carga de los seiscientos, Iwo Jima, Guadalcanal, La patrulla de Bataán, etc. Los guiones eran de Dashiell Hammett, Lillian Hellman…

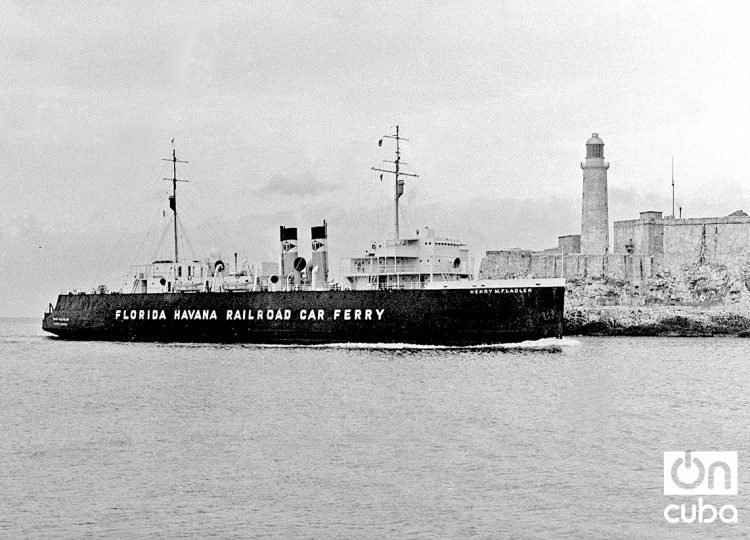

En el verano, mi madre me llevaba a la Avenida de las Misiones. En estos paseos con ella vi muchas veces al Florida entrar a La Habana. Me contó que muchos habaneros, al igual que pasaba con el disparo del cañonazo —que se enteraban de que era las nueve de la noche por él— cuando veían pasar el barco frente al Morro, sabían que era martes o viernes.

Del Puerto de Palm Beach, Florida, partía este barco, cargado de coches y otros artículos para la Habana. La empresa que lo regenteaba contaba con cinco transbordadores y un par de buques más.

Sus viajes empezaron después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, y cesaron por problemas económicos y políticos, en agosto de 1961. Todo lo que ellos cargaban iba directo al destinatario. Era muy rápido y económico. Por eso recuerdo que los que vivíamos alrededor del Parque Central y muchos transeúntes que por allí caminaban nos podíamos dar el lujo, al movernos por los portales del Hotel Plaza o de La Manzana de Gómez, de sentir la fragancia de las manzanas del Norte, que huelen como ninguna. Se vendían envueltas en un papel de china, entre azul y morado, en un puesto estacionado en Neptuno y Monserrate, detrás del Hotel Plaza y frente al edificio Bacardí. También había peras, uvas, albaricoques y melocotones, en carros refrigerados.

Llegaban al muelle, se les enganchaban unas locomotoras a los carros y a sus puntos de destino.

Así transcurrieron un par de años de esos paseos con mi madra. Ya empezando mis primeros trabajos para la revista Carteles, salí con Santiago Cardoza a recorrer los mismos lugares, para probar una cámara RolleiFlex 120mm, con un lente tessar 3,5 que me había “vendido” Guillermo Cabrera Infante —Caín, para los amantes del cine— en 40 pesos. Si esto no era un regalo, que venga Dios y lo vea. “Te la traje”, me explicó, “porque acuérdate lo que dijo Titón cuando fuimos a ver a la estigmatizada de Pinar del Río: ‘¡Qué buenas son tus fotos del trabajo!’”. Él se refería a “Juguetes de Guerra para los niños del Mundo”, un trabajo publicado en Carteles. Apuntó después: “Así que ahora, con esta Rollei, puedes empezar a hacer fotos con una cámara de verdad”.

Fuimos a Casablanca, a Cojímar, donde le hicimos fotos a Gregorio, el patrón de Hemingway, y a Anselmo, el hombre que dicen que lo inspiró para su novela El Viejo y El Mar. Una de las cosas que más me llamó la atención eran unos carros, que asemejaban las carretas del antiguo oeste y llevaban, en vez de caballos, mulos. Se usaban para vender tortas y sacos de carbón para cocinar, e iban por la Avenida del Puerto. Eso nada más lo había visto en Jacomino, en mis primeros seis u ocho años de vida.

Ese día con Cardoza había retratado el Carromato parado en la Avenida del Puerto y seguimos caminando. Estando a pocos pasos del Castillo de la Punta, hacía su entraba majestuosa el Floridita (que así es como se le llamaba cariñosamente), por la boca de la bahía y con el Castillo del Morro de fondo.

Hice esta foto, que no era para ilustrar ningún trabajo. Después de más de 50 años, la vida me da el gusto de publicarla, en recuerdo de Cardoza, mi compañero de los primeros días, cuando yo con 15 años y él con 17 nos lanzábamos desde la revista Carteles a conocer el mundo. Y en recuerdo de mi madre, quien compartió conmigo muchas veces la imagen de ese bello barco entrando en La Habana.

Últimamente, el Florida ha sido utilizado en exposiciones y en referencias a mi trabajo. Ahora se ganó un sitio en el próximo libro. Gracias a Dios.

Bonitas acompañadas de una descripcion maravillosa por su parte