A las personas como Zoila habría que venerarlas y abrazarlas a cada paso que den. Ella, maestra primaria, ha marcado con amor y dedicación la vida de varias generaciones a lo largo de medio siglo. En su vocación se erige parte de la grandeza de Cuba como nación.

Zoila fue mi maestra de primer grado y me enseñó más que a leer, a sumar, a restar, a escribir o a multiplicar. Fue en el curso escolar 1986-1987, en el ateneo deportivo “Fernando de Dios Buñuel”, una escuela de la ciudad de Holguín, Cuba.

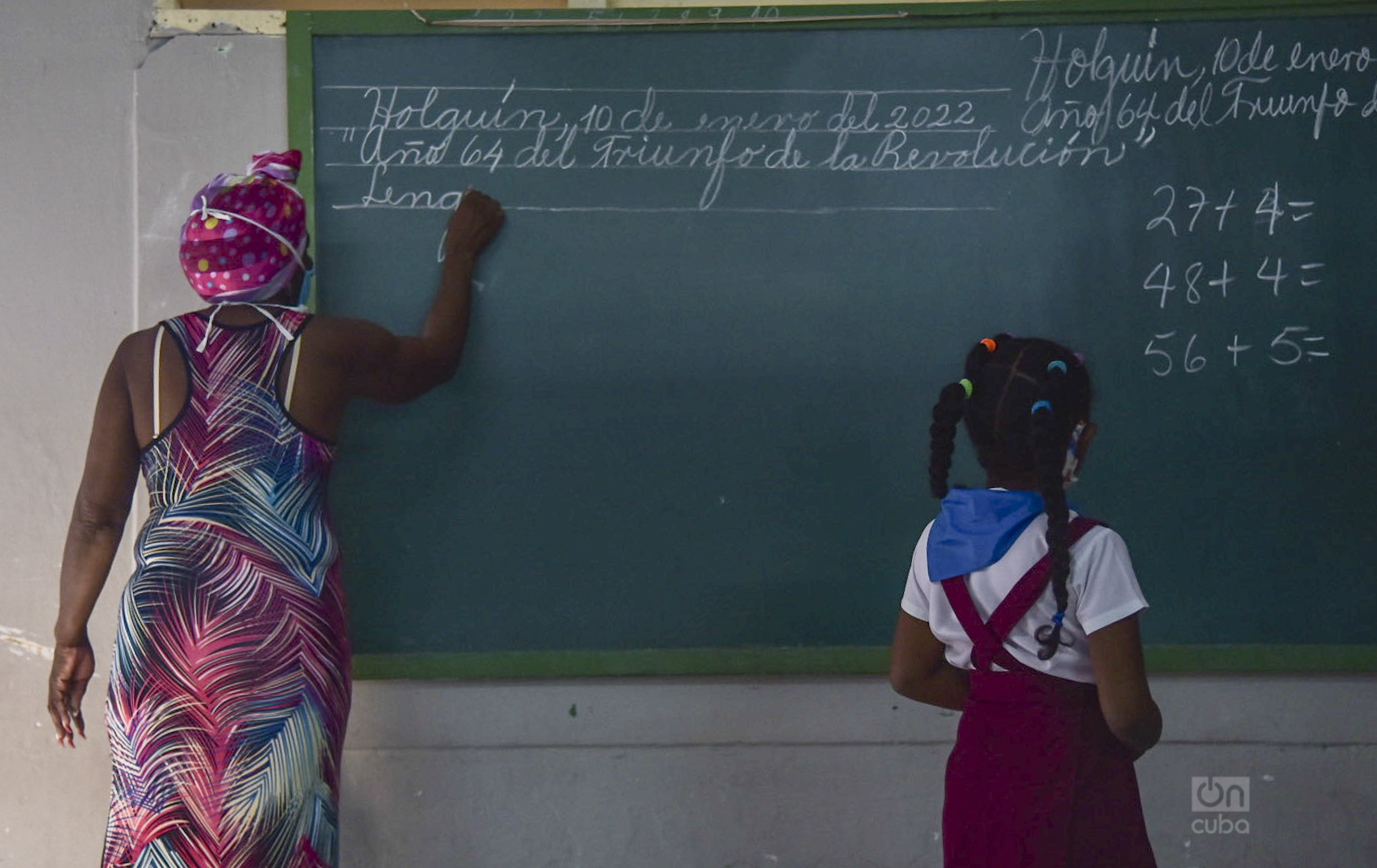

Por las mañanas, minutos antes de las 8:00, la maestra Zoila nos esperaba con gesto tierno en la puerta del aula a una treintena de niñas y niños ávidos por aprender. Con una sonrisa que cubría casi todo su rostro, labios divinamente pintados y vestida muy elegante (tenía un andar en tacones que es difícil de olvidar), nos daba los buenos días. Así arrancamos de su mano a desandar por las asignaturas de Matemáticas, Lengua Española y otras materias de un fascinante mundo de conocimientos.

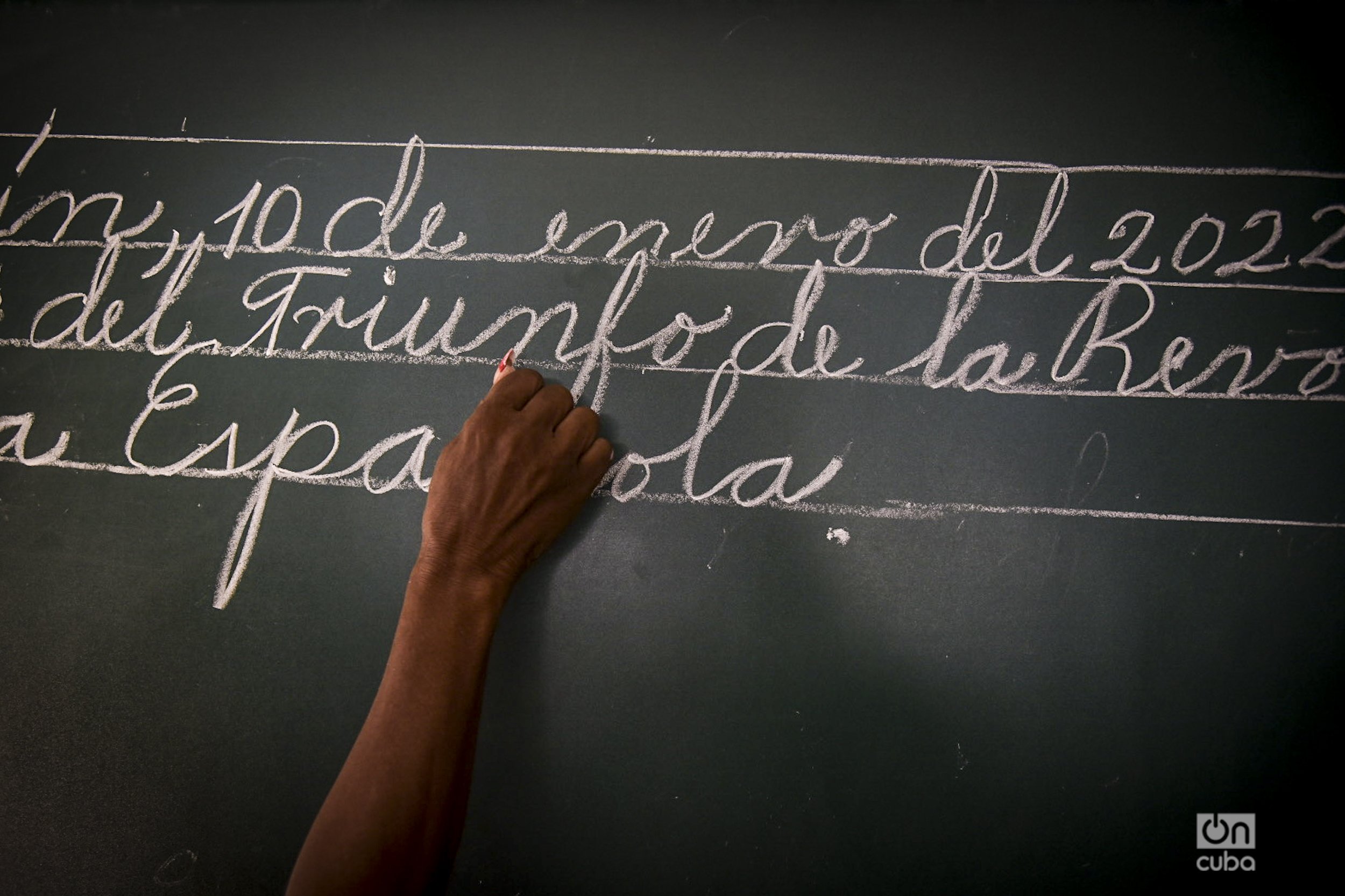

Por entonces yo tenía 6 años. No sé cuántos recuerdos de esa corta edad podemos conservar en la adultez. Sin embargo, tengo presente, incluso, cómo estaba dispuesta mi aula, la orientación de la pizarra y los murales y hasta cuál era mi pupitre. Del mismo modo y con impresionante nitidez recuerdo la imagen esbelta de la maestra Zoila, sosteniendo con delicadeza la tiza para escribir despacio y con impecable caligrafía la fecha en la pizarra de aquel primer día de clases: ”Holguín, lunes 1 de septiembre de 1986”.

Tampoco olvido la tesitura y el timbre de su voz cuando dividía en sílabas las palabras, nos dictaba oraciones o los productos y nos leía las poesías y cuentos del libro de texto de Lectura.

Sí, para mí, desde que tengo uso de razón, la forma de las letras y los números están asociados visualmente al trazo cursivo de la letra de la maestra Zoila. Del mismo modo que la banda sonora de las palabras y las oraciones las asocio a su cadencia, voz grave y delicada.

Que sean vívidas y hasta recurrentes mis remembranzas de primer grado de seguro tiene mucho que ver con el amor que sembró hace 35 años la maestra Zoila en mí.

Desde hace unos meses y con la inminencia de un viaje a Cuba, emprendí una especie de cruzada personal desde Argentina para dar con el paradero de mi maestra. Sentí que debía localizarla para agradecerle y contarle que parte de lo que soy hoy se lo debo a ella y a sus enseñanzas.

Para este “viaje a la semilla” seguí las huellas profundas que la maestra Zoila había dejado en mí. Pregunté a varias personas con las que compartí en mi escuela primaria y que aún nos mantenemos en contacto. También escudriñé en los vericuetos de esa especie de país de reencuentros que es la red social Facebook, donde pude localizar a uno de sus hijos.

En ese bregar investigativo, supe por una antigua compañera de aula que Zoila gozaba de buena salud y seguía viviendo en Holguín.

Del mismo modo, uno de sus hijos me contó que su madre ya tenía 67 años y no se había jubilado. Es más, para mayor emoción de esta historia, mi maestra no solo seguía activa, sino que seguía ejerciendo el magisterio en la misma escuela donde la vida nos había cruzado hacía ya más de tres décadas.

Conseguí su número de teléfono y apenas desembarqué en Holguín la llamé. Como si estuviera esperando, atendió ella misma del otro lado de la línea.

-“Oigo”, susurró la voz en el teléfono.

-“Buenas tardes, maestra Zoila. Me llamó Kaloian y fui su alumno hace 35 años. Quisiera poder visitarla”, atiné de corrido a decirle, con la voz entrecortada por la emoción.

Ella ya sabía que un antiguo alumno la estaba buscando. Me comentó que vagamente creía recordarme, sobre todo por mi nombre, que no es común. Y que fuera a visitarla cuando quisiera.

Me pasó la dirección. Colgué el aparato y salí disparado a su encuentro. Durante mi camino los recuerdos se agolparon. Raudo llegué hasta su casa, en lo más alto de una escalinata que se alza a un costado de la falda de la Loma de Cruz, el punto más alto de la ciudad de Holguín. La puerta estaba abierta. Toqué la puerta y acto seguido escuche un “voy”. Era la voz inconfundible de mi maestra.

Desde el pequeño portal se divisa perfectamente toda la urbe. ¿A cuántas personas de las que ahora mismo transitan rutinariamente por esas calles, Zoila le habrá impartido clases y enseñado a leer y a escribir?, fue lo primero que pensé antes que apareciera la maestra, hermosa, con la mirada tierna como la de antaño.

“Ay, pero si los rasgos de tu carita no han cambiado. Ahora sí me acuerdo bien de ti. Eras un poco intranquilo. ¿Tu mamá es estomatóloga y trabaja en la clínica ‘Artemio Mastrapa’? Ay, mijo pero pasa, que estás en tu casa. Siéntate y cuéntame de tu vida”, me invitó al darse cuenta que estaba parado, emocionado, sin lograr traspasar el umbral de su puerta.

Sentados en la salita de su casa, rememoramos nuestras historias. Sacamos juntos la cuenta de que cuando nuestras vidas se cruzaron hace más de tres décadas, ella era una maestra joven, de 32 años y ya contaba con tres lustros de experiencia. Y yo, era un loco bajito, de apenas 6 años, que no despuntaba más de un metro del piso en medio de un grupo de pares, que comenzaba a vivir y a experimentar las primeras emociones escolares.

Mientras le relataba las vueltas de mi historia personal y qué ha sido de mi vida desde que salí de su aula, en 1987, y hasta el presente ella hojeaba Cuba viva, mi libro de fotos, que le llevé de regalo. Entre mi relato y aquellas fotografías, alcancé a ver que sus ojos estaban vidriosos. La emoción nos había embargado a ambos.

“Por favor, maestra, búsqueme un lapicero, para dedicarle el libro. De alguna forma usted también es autora intelectual de él”, le propuse.

Ella sonrió. Hurgó en su cartera y sacó un bolígrafo. Dibujó una pequeña raya en la palma de su mano para comprobar que tenía tinta.

“Vamos a ver cómo tienes la caligrafía”, soltó en broma. Y yo recordé cuando ella revisaba las libretas y posaba su mano suave sobre la mía para guiar mis trazos y que la letras me salieran perfectamente redondas. Ahora se dio cuenta que no fui todo lo aplicado que quizás debí ser y que nunca tuve la mejor letra. Incluso, me puse tan nervioso al dedicarle mi libro que su nombre lo escribí con minúscula.

Nuestro encuentro transcurrió entre risas y remembranzas. Ella contó que su sueño de niña era ser bailarina. “De jovencita con mi hermana no nos perdíamos ningún baile”, reveló mientras movía los hombros y los brazos como si estuviera danzando.

Su padre se opuso a que siguiera esos rumbos pero Zoila comenzaba a sentir otra gran vocación: la pedagogía. Así que se matriculó en la escuela de magisterio y a los 17 años se graduó de maestra con las mejores calificaciones. Y así ya lleva medio siglo de peregrinar por las aulas prendiendo la luz de la enseñanza en varias generaciones.

“Al final cumplí mis sueños porque siento que nací para enseñar, que es lo que más me gusta en la vida, y nunca dejé de bailar”, remató con buen sentido del humor.

Tras un par de horas, abrazos y unas fotos, nos despedimos. Quedamos en volver a encontrarnos pero esta vez la visita sería en la escuela. Yo quería volver al aula, ver a mi maestra Zoila escribir en la pizarra, rodeada de sus alumnos.

Y así fue. Un par de días después, me encontré en la puerta de la escuela que me vio crecer, temprano en la mañana, en medio del lindo y típico ajetreo que se forma en la entrada a clases.

En un aula me esperaba mi maestra Zoila, con una expresión de felicidad y bienvenida que no hay nasobuco que pueda tapar.

“Buenos días, Kaloian. ¿Cómo estás hoy? Pasa y siéntate, que ya casi comenzamos la clase”, me dijo amorosa, como si no hubiesen pasado 35 años.

Lindo articulo.

Cuanto diera por volver a ver a dos de mis maestros de primaria.

Gracias al articulista y a su maestra.

Hola Calogian:soy Patricia Añón la mamá de Agustina en Montevideo Uruguay. Quería agradecerte a ti y Silvio las entradas del concierto del Sábado en Montevideo.

Ysi no fuera mucha molestia quería saber si Silvio recibió una carta que le mandé para agradecerle sus canciones y compañía en nuestras vidas, incluso el día que despedí a Maximiliano con “Te amaré”

El capaz que no sabe la dimensión que tiene en nuestras vidas incluso en el día a día!!!

Tengo hermanos de vida en la Habana. Y una historia personal ya que mi abuelo partió de España con su hermano Lino Añon Canedo. Mi abuelo trabajó poniendo durmientes para el ferrocarril en el año 1903 o 1902. Su hermano fue para Holguín donde tuvo un hijo y murió allí y está encerrado en esa ciudad. Las veces que fui a Cuba no pude llegar a Holguín. Ojalá la vida me permita ir para ver esa ciudad y encontrar donde descansa.

Perdona lata de esta historia mía. En pocos días cumplo 70 años. Mi hermana Cubana Cary ya no está. Por eso me cuesta volver….

Gracias a todos y fuerte abrazo para ti y mis respetos para Silvio y todo su equipo.

Ojalá pueda venir a mi país otra vez

..

PATRICIA AÑÓN