|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Perplejos. Así quedaron los vigías en sus troneras al divisar en la distancia un cuadro nunca visto por estas latitudes: la piel azul del mar parecía enferma de varicela. Tenían delante a la poderosa armada de Inglaterra. Atropellada, corrió la voz de alarma entre los muros de sillería hasta llegar a los comarcanos, que en ese instante acudían a misa. Pero ya era demasiado tarde. Las defensas con que contaba San Cristóbal de La Habana eran limitadas para contrarrestar semejante potencia. Los vientos traían la señal inequívoca de la catástrofe.

Verano de 1762. Transcurría la época en que el pillaje y el terror —inseparables socios de aventuras— navegaban por mares de esplendor e impunidad. Nerviosa como doncella acosada, la villa creció mirando al mar, para advertir en lontananza el perfil de bergantines corsarios o piratas. Cada vez que se aproximaban velas, la incertidumbre embarazaba los ojos y la gente se persignaba, implorando que no fuera otro ataque tan abusivo como el del francés Jacques de Sores, diez años atrás, cuando vuelta de nalgas “La Habana se metió en Guanabacoa”.

Muchos años antes, Inglaterra había revelado su interés por hacerse de Cuba; de hecho, en 1741 —dos décadas antes de tomar La Habana— desembarcaron por Guantánamo con intenciones de invadir Santiago y fundar en la zona oriental la colonia Cumberland. Todo falló. Pero la alianza de familia pactada entre España y Francia (1761), en el contexto de la Guerra de los Siete Años, sirvió de motivo ideal a los de “la pérfida Albión” —así se les identificó de manera hostil, sobre todo después de que Napoleón popularizara el calificativo— para no posponer su ofensiva.

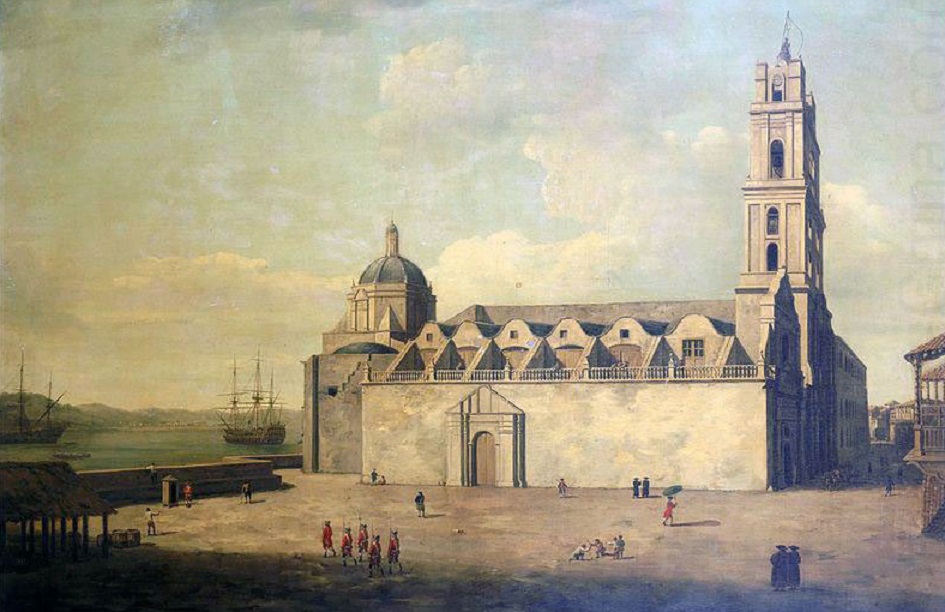

La invasión inglesa marcó la historia nacional y regional, pues era La Habana —con sus 50 mil almas— la tercera urbe más importante del continente, solo superada por México y Lima. Tras dos meses de bombardeos y escaramuzas, se rindió la plaza sitiada. Miles de hombres de ambas partes yacían aniquilados y los escombros malparaban el paisaje. Como corolario, el 13 de agosto de 1762, desde el interior de la ciudad amurallada, los habaneros vieron ondear en el asta mayor del Morro la enseña de barras rojas cruzadas sobre fondo azul. Náufraga en un vendaval de nervios y confusiones, la muchedumbre se debatiría entre surfear la ola de la ocupación o torpedear la nueva regencia.

La toma de La Habana por los ingleses es una historia bastante conocida y quedó graficada en una docena de grabados del pintor francés Dominic Serres, a partir de los dibujos realizados por el teniente Philip Orsbridge desde el buque Orford. Como dice la novela de Marta Rojas, la capital fue inglesa por un año. Sin embargo, menos ha anclado la atención en valorar las consecuencias o el legado tangible de aquel affaire histórico. ¿Cuánto cambiaron España, Inglaterra y, sobre todo, Cuba en ese corto periodo? ¿Qué quedó de los británicos cuando abandonaron la isla?

Así tomaron el Morro

El domingo 6 de junio de 1762 se dejó ver, a doce millas de la bahía, la mayor agrupación de barcos de guerra que había cruzado “la mar océana”. Las actas históricas atestiguan que aquel contingente de la Royal Navy estuvo compuesto por siete divisiones distribuidas en 19 navíos de primera línea, 18 fragatas, 3 brulotes, 3 bombardas, 168 de transporte de tropas, barcos-hospitales y otros bajeles menores, hasta sumar 207 buques, cargando 1 442 cañones y 20 mil hombres. La expedición arribó tangencialmente por el este, bajo el mando supremo del teniente general George Keppel, tercer conde de Albemarle, y con el almirante Sir George Pocock a la cabeza de la marinería.

Sin arriesgarse a chocar de frente con el Morro —que de palo no era y algo de susto metía—, los invasores prefirieron dar un golpe de timón a la izquierda y, a eso de las dos de la tarde del día siguiente, cayeron con su artillería sobre la torre-vigía de Bacuranao y el torreón de Cojímar. Finalmente, desembarcaron por un punto del mapa que, según se afirma, quedó apresado por las cercas de la Academia Naval Granma.

Desde allí empezaron su avance hacia Guanabacoa y luego marcharon contra el Morro. Durante una conferencia ofrecida hace algunas semanas en un evento auspiciado por la Dirección de Museos Arqueológicos de La Habana, el doctor Gustavo Placer Cervera, experto en historia naval y militar, sostuvo que “el Morro no era la llave de entrada” a la ciudad, que los ingleses bien pudieron dejar atrás el castillo —por demás fácil de neutralizar desde la loma de La Cabaña, donde no existía aún la fortaleza homónima— e ir directo a ganar la urbe. Mas en esa época “tenían un dogma: primero se tomaba la fortaleza y luego se ocupaba la plaza”, acotó el profesor.

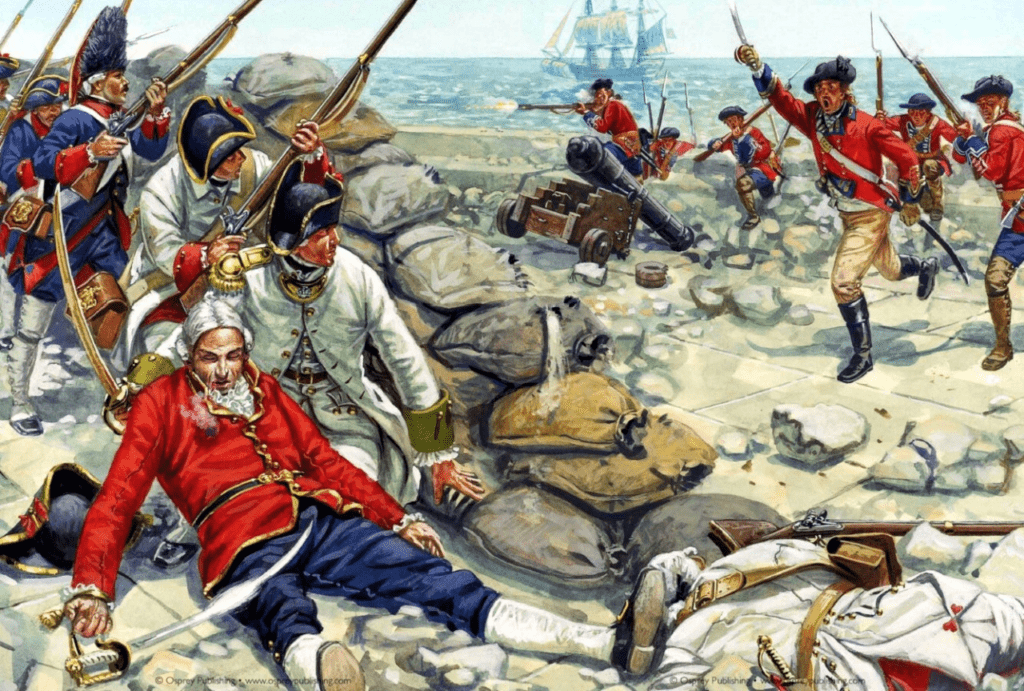

El ataque terrestre al Morro duró semanas, hasta que una mina estratégicamente ubicada en la base del muro abrió un boquete por donde entraron en zafarrancho tres regimientos ingleses y, en efecto, tras encarnizada batalla cuerpo a cuerpo, lograron rendir la guarnición el 30 de julio. Se estima que más de 20 mil proyectiles impactaron el Morro en los 44 días que duró el asedio.

En el fragor del combate, un disparo de rifle se alojó en el pecho de Luis de Velazco, quien dirigía las maniobras para repeler la agresión. Simple como una canica, pero letal como un rayo, el plomo causó una hemorragia fatal. En un acto postrero de exaltación, el jefe tuvo bríos para ordenar a su dotación que continuase combatiendo y para gritar: “¡Proteged la bandera… proteged la bandera!”. Evitar a toda costa la caída del estandarte era su obsesión. Su segundo, el marqués González, asumió el mando con tal pundonor que murió abrazado a la bandera, mientras era cosido a bayonetazos. Luis de Velazco fue sepultado en el convento de San Francisco de Asís, y su nombre no ha dejado de evocarse como el heroico defensor del Morro.

Pan con timba

¿Sabías que algunas expresiones muy “criollas” tienen su curioso origen en los once meses de dominio británico?

Aunque los ingleses arrollaban a quienes se interponían en su camino, es justo recordar que las milicias locales no se la pusieron fácil y lograron causarles daños considerables. Machete en mano, desde la aldeana Guanabacoa bajó una partida de rebeldes liderada por su alcalde, Pepe Antonio Gómez. En las alas del tiempo ha viajado un retrato que muestra al guerrillero de rostro tenso como el resentimiento, bajo una peluca rococó. Es el modelo de hombre leal y valiente que se arroja a vindicar a su gente y su terruño, si bien los criollos se sentían todavía más españoles que cubanos. Justo en aquel espíritu terco e intransigente se basa la popular frase “hacer las cosas de a Pepe timbales”. Sobran ejemplos: algunos cubanos prefieren ejercer “de a Pepe”; paradójicamente, no toleran que se les responda con los timbales de Pepe.

El héroe no vivió lo suficiente para acuñar o refutar la simbólica sentencia. Murió el 26 de julio de 1762, y no en la primera trinchera de combate, como quizás debió imaginar. Lo fulminó un disgusto —chismorrea la leyenda— tras ser relegado del mando por el envidioso coronel Francisco Caro. Dicen que en el Museo de Guanabacoa conservan su machete. Tremenda joya.

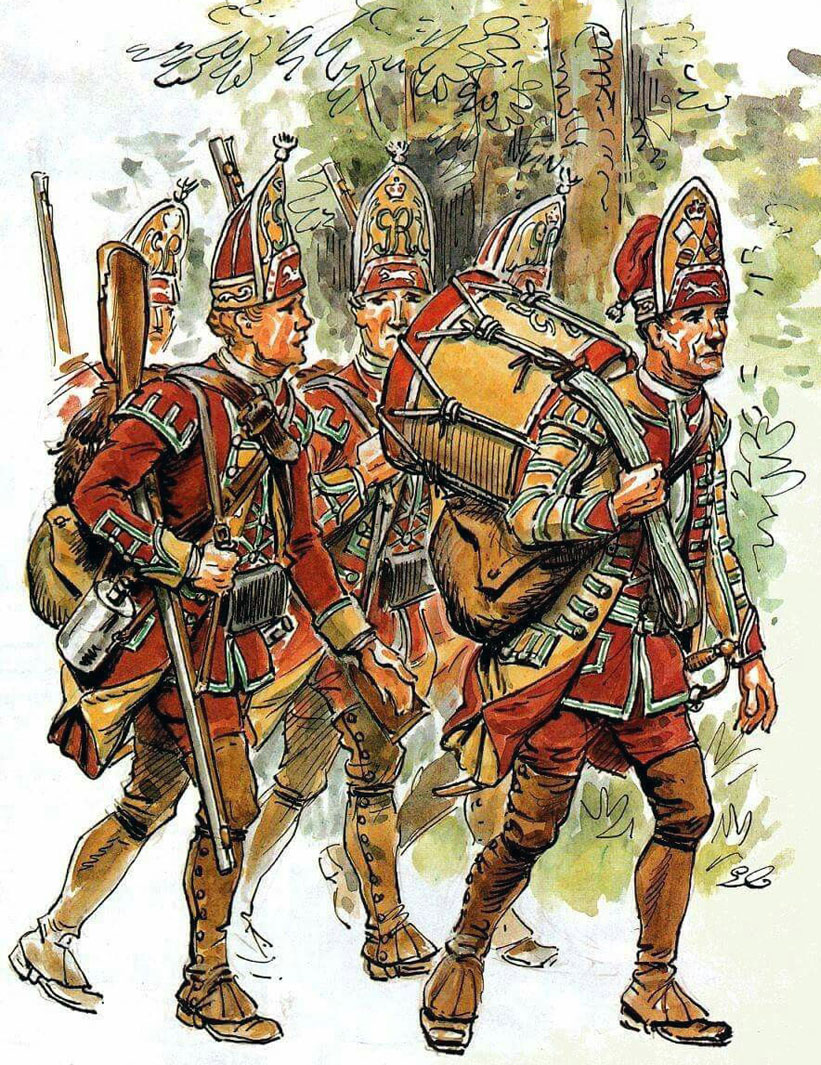

La Habana se puso mamey. Se componía el uniforme de las tropas británicas de casaca carmesí y pantalón carmelita. Los habaneros, que no habían podido vencerlos con las armas, se dedicaron a contraatacarlos con burla y choteo, para fastidiarles de algún modo la estancia. Así, ni cortos ni perezosos, buenos jodedores bautizaron a los ingleses “mameyes”, por coincidir los colores del vestuario con la pulposa y colorada fruta de nuestra campiña. En consecuencia, cada vez que caía la tarde y empezaba el toque de queda, la vecindad fue asumiendo que había llegado “la hora de los mameyes”. La expresión trascendería para marcar la hora de la verdad o esa situación difícil que conlleva asumir una medida absoluta.

Mientras cumplían sus habituales rondas nocturnas, debido al tipo de alimentación, problemas sanitarios y efectos del clima tropical, miles de “casacas rojas” cayeron víctimas de epidemias y enfermedades, con elevada incidencia de padecimientos estomacales. Incapaces de aguantar el trance intestinal hasta llegar al campamento, muchas veces se veían urgidos a evacuar en plena vía pública. Al amanecer, cuando la gente empezaba a desandar las estrechas callejuelas, sabía que debía ir con cuatro ojos, como en campo minado, no fueran a “cortarse con vidrio inglés”.

Si de culinaria se trata, algunos bocadillos provienen de la jerga vinculada a los que “trabajaban para el inglés”; o sea, entre los negreros ingleses y los que estaban en condiciones de esclavitud, sin remuneración ni derechos. Además, sirvió de cuestionamiento a la lealtad: “¿Tú no estarás trabajando para el inglés?”, disparaban al sospechoso de servir al invasor. Incluso brotó una copla en reproche a las jovencitas que osaban cortejar con ellos: Las muchachas de La Habana / no tienen temor de Dios / y se van con los ingleses / en los bocoyes de arroz.

En mesa ponemos el “fufú”, variante de plátano hervido y machacado —receta de Ghana y Sierra Leona— con que los anglosajones solían alimentar a sus esclavos. Refirió el folclorista don Fernando Ortiz que los negreros repartían la magra ración al compás de la cantinela: “food-food”. Pero en vez de traducirse en el acto de la comida en sí, la locución se “aplatanó” en el imaginario colectivo para indicar todo plato consistente en puré de vianda hervida. Asimismo, el lingüista Sergio Valdés Bernal ha anotado otros cubanismos derivados del mismo árbol, como luku-luku (mirar, de to look) o tifi-tifi (ladrón, de to thieve; de ahí tifitear).

La cosa no termina ahí. Se cuenta que cuando mecánicos ingleses vinieron a Cuba para montar el ferrocarril de La Habana-Bejucal (primero en el continente), vieron con extrañeza que los obreros comían pan con una lasca de guayaba. Entonces, las barras de guayaba se hacían con azúcar tan parda que se asociaba al tono de los troncos instalados en la vía férrea con un baño de petróleo a guisa de conservante. En inglés, esas traviesas de madera se llamaban timber ties, por lo que los ingleses bromeaban con sus empleados diciéndoles que aquel tentempié parecía un “pan con timber”. Y hasta el sol de hoy. Nada, que en materia de lenguaje popular, la presencia inglesa nos dejó un auténtico pan con timba.

¿Por qué los ingleses no se quedaron en La Habana?

En su libro La personalidad política de José Antonio Saco —obra laureada con el primer premio en concurso público convocado por la Sociedad Económica de Amigos del País en 1929—, el doctor Francisco Ponte Domínguez suscribió rotundamente que “la conquista de La Habana por los ingleses trajo la civilización a la Grande Antilla”. Por supuesto, no lo asumo en sentido literal, porque La Habana no era “incivilizada”, ni pobre o carente de progreso, ni fue su fama de “factura inglesa”, pero tal juicio sirve de prueba documental para entender la interpretación o significación que se le otorgó en su momento a aquella página de nuestra historia.

Naturalmente, la dominación inglesa trajo notables ventajas. La más renombrada de ellas ha sido la declaratoria de puerto abierto al comercio con el mundo. Al romperse el monopolio de la Real Compañía, se propició un indiscutible florecimiento económico. Esto estuvo aparejado a la importación, desde Jamaica, de mano de obra esclava por miles, dirigida a potenciar las plantaciones de azúcar y tabaco; lo que favoreció a la aristocracia de la región occidental. A partir de entonces, en algunas mansiones se comenzó a tomar puntualmente el té.

En Habana 1804, el “diario perdido” de Alexander von Humboldt, el célebre científico alemán considerado segundo “descubridor” de Cuba, anotó que “la comunicación con los ingleses constituyó un choque eléctrico para la población; fue después de esa época cuando la Isla se culturizó”. De igual modo, el insigne patricio Francisco Arango y Parreño la catalogó como “la verdadera época de resurrección de La Habana”.

En el orden político-militar, los ingleses no solo se llevaron la gloria del vencedor, sino que capturaron un formidable botín consistente en un arsenal de guerra, una veintena de barcos intactos, almacenes repletos de azúcar, tabaco, cacao y cueros, y varios millones de pesos en metálico. Al momento de repartir, tocó a los jefes el oro y al personal de filas, la escobilla. Dando el ejemplo, Lord Albemarle se agenció una fortuna que le reportaría 12 mil libras esterlinas anuales, mientras que cada soldado recibió 20 pesos, y poco menos cada marino. La Cámara de los Lores calificó a La Habana como “el baluarte” de las colonias españolas. Sabían que, al ocupar uno de los mejores puertos de las Indias Occidentales —llave del Golfo y centro neurálgico para el envío de caudales al rey—, asestaban un duro golpe a la casa de los Borbones.

Pero para los soldados ingleses, aquella campaña no tuvo el sabor de vacaciones en el Caribe. Entre combates y enfermedades, el número de muertos llegó a rondar los ocho mil. Agobiados por las insuficiencias económicas y humanas, no pudieron pasar de la jurisdicción habanera para extenderse a todo el territorio cubano. Así que nuevos intereses políticos entraron en juego.

Entonces Inglaterra decidió usar La Habana como “pieza de cambio” para ganar la Florida (menos la ciudad de San Agustín), lo que le garantizaba poseer toda la costa atlántica de América del Norte. Bajo marcial redoble de tambores, el 6 de julio de 1763 los “colorados” abordaron sus naves, desplegaron sus velámenes y se perdieron en el mar. Unos regresaron a casa, mientras otros fueron a plantar en Florida la Union Jack.

Al retomar el control de su capital antillana, el gobierno español aprendió de su fracaso, hizo un balance de errores, amplió el sistema de fortificaciones y defensas, y mantuvo las licencias comerciales. “Lo que vendría después sería altamente beneficioso. La ciudad vivió un cambio relevante y extraordinario”, valoró Eusebio Leal. Tras caer rehén de los británicos, La Habana no volvió a ser la misma.

Para Moreno Fraginals, el suceso fue un punto focal de nuestra historia “donde mito y realidad se confunden”. La carga ideológica resultó decisiva. Surgió un nuevo clima de libertades religiosas y filosóficas, se puso a prueba el espíritu de resistencia y germinó un sentimiento patriótico que enraizaría el proceso formativo de la conciencia nacional. Como si no bastara, todavía algunos se preguntan: “¿Por qué los ingleses no se quedaron en La Habana?”

Excelente articulo,disfrutable escrito de u n tema q parece no agotarse y q conecta con el resultado de lo q somos en el presente. Veo una triste analogia entre el poder monopico comercial español y el burocrático, controlador y asfixiante modelo económico de esto q el gobierno llama socialismo.sera q necesitamos otra ocupación inglesa?

Magnífica estampa de la época. Leyéndola he viajado en la máquina del tiempo y vivido en 1762. Aunque todavía se mantiene “la hora los mameyes”.