|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

“Ya llega la Navidad”, se huele la gente cuando empieza a ver las pirámides de turrones en los mercados. Junto a la sidra, el guanajo y el lechón, los turrones representan los protagonistas inconfundibles de esta temporada alrededor del mundo. Se dice que sus orígenes son árabes y que desde la Edad Media el rey Felipe II, llamado El Prudente, acuñó el hábito de comerlos en fiestas navideñas. Con la pompa de un embajador mediterráneo, el turrón desembarcó en Cuba siendo esta provincia ultramarina de España. Y aquí también se hizo costumbre. Generalmente se consume en sus variedades: jijona (o blando), alicante (duro), chocolate con almendras, de avellana y de yema… son las más gustadas por los cubanos.

Trashumando una leyenda arraigada en la artesanía gastronómica y la cultura hispanoamericana, los turrones no solo constituyen auténticas delicias que excitan los sentidos, identifican la noche navideña o aportan colorido y dulzor a la mesa opulenta de postres religiosamente asociados al último mes del calendario; sino que en muchos hogares no pueden faltar. Tampoco se puede evadir su cierto toque bipolar cuando encarnan el Grinch para los bolsillos proletarios, y particularmente los de alicante —de núcleo duro a lo Ebenezer Scrooge— se vuelven el Coco de las dentaduras postizas.

Como un sastre viajero que solo vuelve a casa cuando el traje del año se deshilacha, o como un Melquíades decembrino vendedor de ensueños al paladar, el turrón se presenta en pascuas trayendo en su cajón el eco comprimido de tradiciones maceradas, regustos de siglos y dulces fragancias que se mastican junto a las alegrías y morriñas del presente.

Desde el pragmatismo cubano, revestido de escasez y sinsabores, serían una especie de golondrinas de invierno que llegan una vez al año para anidar en el corazón de las familias más afortunadas; pues sus precios privativos han hecho que ante los ojos de la mayoría se les considere un lujo, un pueril pecado o un recuerdo del vaporoso ayer.

A Cuba me voy

Las primeras turronerías fuera de España se establecieron en Cuba a partir de la segunda mitad del siglo XIX, y desde aquí alcanzarían luego los mercados de Estados Unidos y Sudamérica. Claramente los nacidos en Jijona, pueblecito de almendros a la sombra de la sierra alicantina, mostraron un carácter emprendedor superlativo que los llevó a embarcarse y abrir camino a sus turrones “hechos a mano” en diferentes ferias universales y países. En ese afán expansionista de ultramar llegaron a montar cerca de quince factorías distribuidas entre Argentina, Venezuela, Uruguay y Cuba (donde abrieron seis).

Desde aquel lado del charco se importaban además las materias primas, maquinarias, etiquetas, cajas, moldes y hasta los maestros turroneros. Para que se tenga una idea, con motivo de las celebraciones navideñas de 1927 —detalla una nota del Diario de la Marina— las exportaciones de turrón sobrepasaron las 18 mil pesetas.

La revisión de decenas de números digitalizados del antiguo Diario de la Marina patentiza que desde Jijona arribaban importantes partidas de turrones contratadas por comercios de La Habana. En fecha tan distante como diciembre de 1884, La Nueva Viña —tienda de comestibles y bebidas en la esquina de Águila y Barcelona— ofrecía turrones de jijona, alicante, frutas y yema a 75 centavos. Surtidos similares se vendieron hasta finales del siglo en El Brazo Fuerte, El Progreso del País, Cuba Cataluña y La Flor Cubana, los principales almacenes de víveres finos de la calle Galiano; también en La Habanera, de Obispo; y en La Viña, de la calle Reina.

La exuberante circulación y demanda del dulce estrella de la Navidad prendieron la chispa de inventores y pícaros criollos, que ni cortos ni perezosos montaron su producción paralela a base de recursos del patio. Esto no pasó inadvertido a los favorecedores del auténtico turrón español, y en diciembre de 1902 advertían a la clientela sobre la cantidad de “turrón adulterado que se está haciendo en la plaza para darlo a como quiera”. El mensaje de prensa aconsejaba buscar a la hora de comprar los de “absoluta pureza, para que no le den turrón de maní o viejo en vez del legítimo, fresco y exquisito, y no se vean chasqueados al presentarlo en la mesa”.

Las mejores clases

En la década de 1920 la mecanización industrial dio un nuevo impulso a las empresas del turrón, al aumentar considerablemente los índices de producción y ampliar los mercados. En aquellos días felices se consolidaron las grandes marcas del turrón. Entre ellas sobresalieron tres que repercuten todavía.

Nacido y criado en una fábrica de turrón, Vicente Sirvent Soler siguió el protocolo de una estirpe posicionada —desde 1678— como emblema de la elaboración artesanal y venta de turrones de estación por distintas ciudades de España, aunque no solo conservó el legado de familia, sino que lo extendió a Cuba.

Más que una fórmula secreta bajo el brazo, trajo el lema de oficio de sus mayores: “sudar y sudar, trabajar y trabajar”. A esa voz de mando los productos de su fábrica, instalada en la villa de Guanabacoa, fueron cobrando popularidad en establecimientos reposteros de La Habana. Tras fallecer, sus hijos Vicente, Jaime, Arturo y Guillermo se encargaron del negocio y en 1913 conformaron la sociedad Sirvent Pla Hermanos. Un momento clave llegó en los aludidos años 20, cuando la rama de Manuel Sirvent Soler registró las famosas marcas El Lobo y 1880. La familia dio un paso más allá al fundar una sucursal en Santiago de Cuba y mantuvieron operaciones en Cuba hasta la nacionalización de las fábricas.

En 1868 Vicente Sanchis y María Teresa Mira abrieron una manufactura de turrones en la misma localidad, donde todas las casas huelen a miel. El matrimonio elaboraba el turrón de forma manual y se trasladaba a Barcelona a venderlo en un portal de Las Ramblas. La visión corporativa creció y decidieron probar suerte en Cuba. Con los años, Rafael Sanchis Mira, hijo de ambos aplatanado en la Calzada Vieja de Guanabacoa, llegaría a producir por toneladas turrón de maní con miel de caña. “No te llenes de lechón, déjale un huequito al turrón Sanchis Mira”, fue una de las simpáticas propagandas que la compañía sembró en el imaginario social.

Otros de los turrones españoles más apetecidos fueron los Monerris Planelles. Venían en una cajita de madera que preservaba su sabor y frescura, y con sello lacrado. El Diario de la Marina del 13 de diciembre de 1928 informaba que, con motivo de la tradicional cena de Nochebuena, había arribado el vapor Marqués de Comillas con una carga de “los legítimos turrones de W. Monerris, inimitables por su finura”. Sus menciones publicitarias solían cerrar con la sugerencia: “Pídalos en su establecimiento favorito”. Entre otros sitios, podían adquirirse desde 1930 en La Casa Grande y La Casa Potin.

Turrón a la cubana

También los hubo de etiqueta “Hecho en Cuba”. En noviembre de 1890 la gran fábrica de dulces La Constancia, de Julián Viadero, daba a conocer que “entre los diferentes dulces que allí se confeccionan, se encuentra un turrón de almendras que puede competir con los mejores que se importan en esta isla”. De igual manera, la fábrica La Gloria, de Solo, Armada y Cía., sita en Luyanó, comunicaba en octubre 1923 que pondría “a la venta en breve su exquisito turrón de yema, de insuperable calidad y esmerada presentación en cajas familiares, de una y dos libras, y en estuches de lujo”.

Tres años después, en las páginas del propio Diario de la Marina, aparecía una curiosa receta del titulado turrón cubano: “Tómese cinco libras de azúcar y dos de miel, póngase al fuego y clarifíquese, y una vez que esté en punto bien subido retírese del fuego, dejándose reposar. Añádase diez y seis yemas de huevo, póngase al fuego templado y se baten seguido; luego cuando están ya cocidas las yemas se apartan y se echan las diez y seis claras, dejándolas tomar punto en este estado, añadiéndole un poco de ajonjolí, almendras tostadas y canela”.

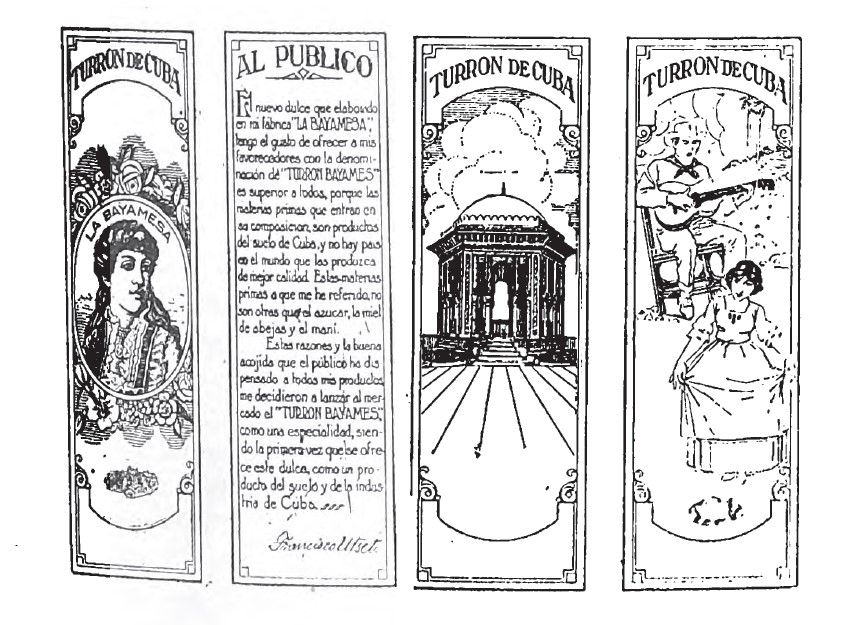

Otra decena de referencias aparece en el Boletín de Marcas y Patentes, de tirada anual. Por ejemplo, en 1920 se registra la Gran Fábrica de Turrones Superiores, turrones de alicante “expresamente fabricados para la isla de Cuba” por la acreditada casa La Estrella, de Vilaplana, cuya variedad de yema también fue bastante demandada. “Un sello de garantía” brindaba en 1925 La Bayamesa, de Manzanillo, que amparaba turrones de frutas, almendras y yemas. Un eslogan —firmado por Francisco Utset, dueño de la razón social— subía la parada: “El Turrón Bayamés es superior a todos, porque las materias primas que entran en su composición son productos del suelo de Cuba, y no hay país en el mundo que las produzca de mejor calidad”.

Asimismo, trascendieron la fábrica de los señores López y García, sita en Guanabacoa; la de Victorino García Segura, en la localidad de Regla; El Pavo Real, de Francisco Lamuño en la calle Compostela; El Trineo, de Porben y Hermanos en la populosa Calzada de Monte, cuyo cintillo rezaba “almendra española seleccionada hecha turrón”; La Selecta, radicada en El Cerro; y La Mundial, que fue saqueada por unos ladrones arrancando la Navidad de 1927.

Fuera de la capital estuvieron en Santiago de Cuba las de Llorens-Carbonell y Sirvent-García; y La Agromontañesa, especializada en las gamas de maní, en el municipio matancero de Pedro Betancourt. Notoriedad mayor adquirió la fábrica de Manuel de Jesús Roselló, camagüeyano de pura cepa que adaptó la receta original sustituyendo la almendra con el maní. Un ingrediente casi sagrado —a juzgar por su recurrencia nacional— que entonces estaba incluso en boca de La Única, Rita Montaner, y que aún resuena en insípidas voces de cucurucheros.

Del cremoso y aromado Maní Roselló todos hablaban “es bueno y cubano”, y con esa rima extendida en la década de 1950 fue aplaudido por la crítica del paladar como un “producto concentrado, rebosado en grasa natural, altamente nutritivo y con el punto exacto de azúcar”. Desde 1994 tendría la condición añadida de poseer marca registrada internacional.

La Navidad más dulce

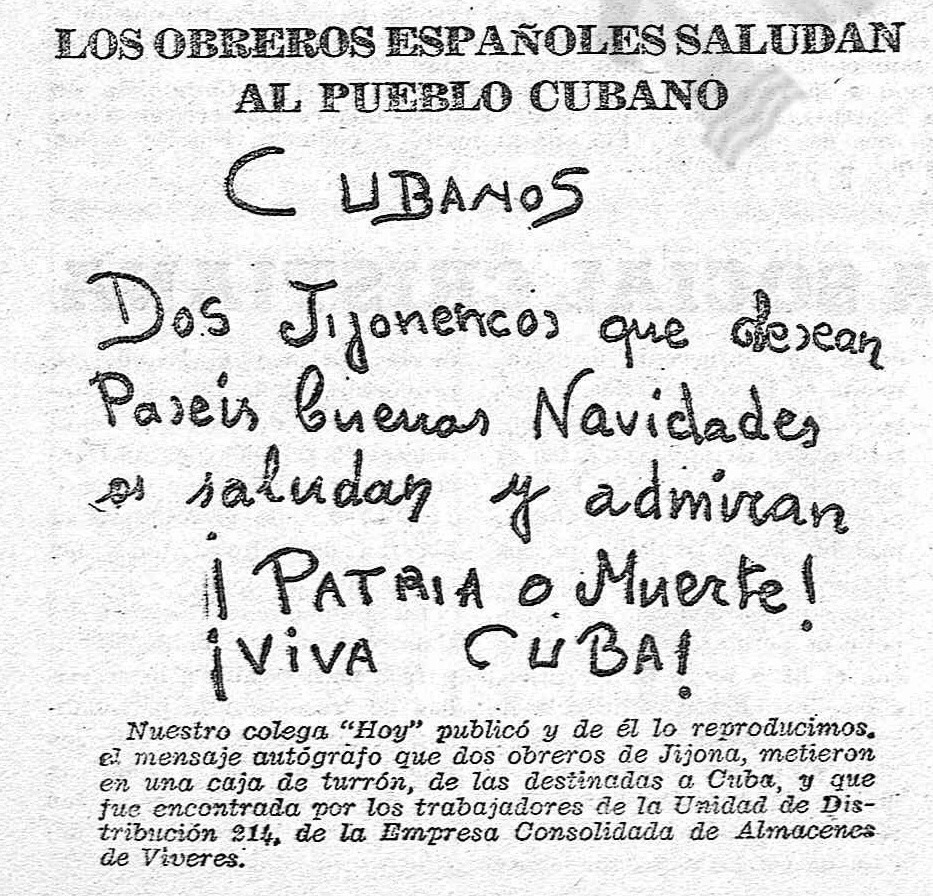

El año 1962 marcó un punto crucial en la saga del turrón en Cuba. Justo en el mes de febrero, Washington había iniciado su política de asfixia comercial a la isla, y para hacer la Navidad más dulce, Fidel Castro encargó a los productores alicantinos un cargamento de turrones lo suficientemente colosal como para garantizar que cada uno de los cubanos —casi siete millones y medio— tuviera el suyo “por la libreta”. Fue un pedido “revolucionario” en toda la letra, puesto que realmente transformó la industria turronera local e incitó a modernizaciones fabriles y adecuaciones operativas para satisfacer tan impetuosa demanda.

Jijona hizo su zafra de los millones. Como reseñó el historiador Fernando Galiana Carbonell en sus Anales y documentos sobre el turrón de Jijona (1986): “en aquel tiempo, Jijona entera se moviliza, trabaja noche y día y los pedidos son embarcados en su fecha y cobrados religiosamente en el momento de haberse estibado en las bodegas de aquel navío”.

A medida que pasaron los siguientes años y gaviotas por el mar, delegaciones de portafolios orondos siguieron aterrizando en Madrid para tramitar nuevas solicitudes y los buques repletos de artículos jijonencos mantuvieron su travesía de ida y vuelta. Hasta que el timón de mando dio un giro repentino. Sin entrar en más detalle, la Navidad dejó de ser festiva; con ella partió la demanda de turrón y se amargó la costumbre. En algunas mesas nunca desapareció del todo.

Así lo recuerda Leonardo Padura en su Cuento navideño y… próspero Año Nuevo: “Aquella alianza feliz entre los fabricantes de turrones y los cubanos se mantuvo en funcionamiento varios años hasta que en 1969 el Gobierno de la isla decidió con el mismo fervor que no era justo que algunas personas celebraran las fiestas navideñas (al fin y al cabo una vieja rutina de otros tiempos, cargada con demasiadas connotaciones religiosas), mientras tantos otros miles de compatriotas estarían laborando sin parar un solo día en los campos de la isla cortando la caña que permitiría la fabricación de 10 millones de toneladas de azúcar que serían el trampolín del salto económico que sacaría al país del subdesarrollo. Y, desde entonces, con más o menos caña por cortar y azúcar por producir, prácticamente se decretó la eliminación de las celebraciones navideñas que, por su significado, resultaban ajenas a la ideología socialista y la filosofía del ateísmo científico. Muchas familias cubanas cumplieron con la decisión oficial. Otras, entre ellas la mía, se resistieron a hacerlo”.

Los vientos van y vienen, como las aves de paso. Y los turrones blandos de Jijona, duros de Alicante, de chocolate con almendras, avellana y yema tostada volvieron… con su carga simbólica de historia, tradición culinaria y unión familiar. Son golondrinos de invierno, no digo yo. Muchos dirán, probablemente, que son cuervos sacaojos.

“No te olvides del turrón”. ¿Quién no ha escuchado esa frase a fin de año? “Para el dulce siempre hay un espacito”, mascullaba mi abuelo político Enrique. No es cosa de un simple recordatorio, sino casi una ley. Así que, aun en este mundo de locos en el que todo cuesta caro aunque no se tenga dinero, deseo que para este fin de año todos tengan su pedacito del turrón. Duro si se gusta de retos, blando si se carece de buen diente; español o cubano, da igual, siempre que sirva para compartir entre seres queridos, conectar con generaciones pasadas y endulzar el alma eventualmente; luego de pasar doce meses cayendo en la cuenta que somos un año más viejos y no hemos ganado nada. De cualquier forma: ¡Salud!