La oscuridad se cernía sobre el Sánchez Barcáiztegui, un barco de guerra ligero, y su multitud de hombres curtidos. Era una tripulación, en su mayoría hijos de Galicia, lo suficientemente briosa para enfrentar por la honra de la Madre Patria las tinieblas y los aprietos que implica surcar el mar —tan hondo e intempestivo como el destino mismo— con su capacidad de arrastrar, engullir y hacer del más poderoso buque una nuez. Pero, ¿quién está preparado para morir en un océano de oscuridad?

Frente al estuario se prolongaba un camino de agua interminable. A lo lejos, cielo y mar se fusionaban proyectando un negro telón sin el horizontal pespunte, la marea fluía y refluía en su monótono oficio; a popa, todavía a la distancia de un alarido y envuelta en una sábana de silencio tras los muros de La Punta, palpitaba La Habana adormilada.

Nada presagiaba la peor salida. Habían navegado tanto por aquella corriente. Emprendían un servicio de rutina, uno más, de este buque dedicado al enlace de escuadras y al patrullaje costero para interceptar las expediciones “filibusteras” que traían soldados y pertrechos a las tropas mambisas.

Entre la marinería reinaba la esperanza de cumplir la faena y regresar airosos, pero no tuvieron tiempo de encender un cigarro para avivar el cuerpo, iniciar el anecdotario soporífero de siempre u ofrecer un verso al firmamento viendo reflejado en la fría piel de la luna el cálido amor distante en España. Apenas cruzaron la boca del Morro, en imperceptible y elíptica secuencia de eventualidades, los sacudió un golpe de timón. Sobre las once y media de la noche del 18 de septiembre de 1895, el Sánchez Barcáiztegui fue embestido accidentalmente por el vapor Conde de la Mortera. Una tragedia que quedaría para la historia.

El barco

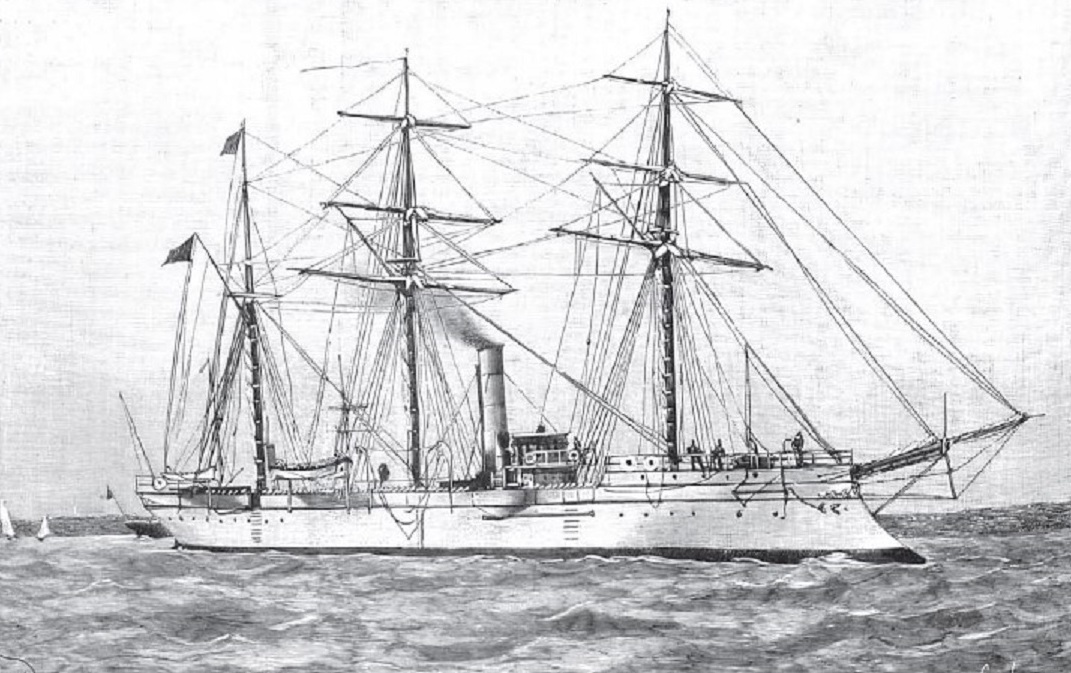

Construido bajo la dirección del ingeniero don Joaquín Togores en los astilleros franceses de Tolón por la casa armadora Chantiers Conrad, el Sánchez Barcáiztegui fue botado al agua en marzo de 1876. Inicialmente quedó registrado por su porte como Aviso, sin embargo, debido al precario estado de la Armada española y a los imperativos bélicos en las colonias de ultramar se decidió pasarlo a la categoría de crucero de segunda clase, y luego de tercera. En julio de 1877 fue transferido a la isla de Cuba en asignación al Apostadero Naval de La Habana, donde tuvo tiempo de cumplir ciertas acciones antes de que terminara la Guerra de los Diez Años.

Tenía casco de hierro todo pintado de blanco, medía 62 metros de eslora, nueve de manga, casi seis de puntal y cinco de calado. Su radio de acción era de 1 500 millas con capacidad de 130 toneladas en sus carboneras. En total desplazaba 935 toneladas mediante la propulsión a hélice con una máquina de vapor de mil caballos de fuerza, complementada por tres mástiles con amplios velámenes, que le permitían alcanzar una velocidad de 11 nudos. Nada del otro mundo. Más allá de clasificaciones y parafernalias, no pasaba de ser una cañonera de “caché”.

A pesar de ser un barco dedicado a labores hostiles —estaba artillado con tres cañones, un Parrot de 13 centímetros y dos Krupp de ocho, y una ametralladora Maxim Nordenfelt— presentaba un asombroso confort. El refinamiento, al mejor estilo francés, se reflejaba en la elegante decoración de los pisos, baños de mármol de Carrara, lámparas de bronce doradas, guardabrisas de vidrio Lalique y opalinas, vajillas finas. Una curiosa fotografía publicada un mes después de la tragedia por el semanario El Fígaro, la cual recrea una matinée amenizada por el músico Ignacio Cervantes, permite hacerse una idea del ambiente interior.

Por eso resultó escogido para recibir a la infanta María Eulalia de Borbón cuando arribó al puerto habanero a bordo del trasatlántico Reina María Cristina un día en que “el sol ponía en el aire soplos de incendio”, el 8 de mayo de 1893.

“El crucero Sánchez Barcáiztegui ha salido a nuestro encuentro hasta el límite de las aguas jurisdiccionales, con dos mercantes y dos remolcadores, todos empavesados, para darnos escolta. Al llegar al costado del Reina María Cristina, el crucero ha saludado el estandarte real con veintiún cañonazos”, relataba la princesita en carta a su madre Isabel II. La embarcación sirvió además de transporte y convoy al capitán general Martínez Campos y efectuó varias misiones contra los independentistas.

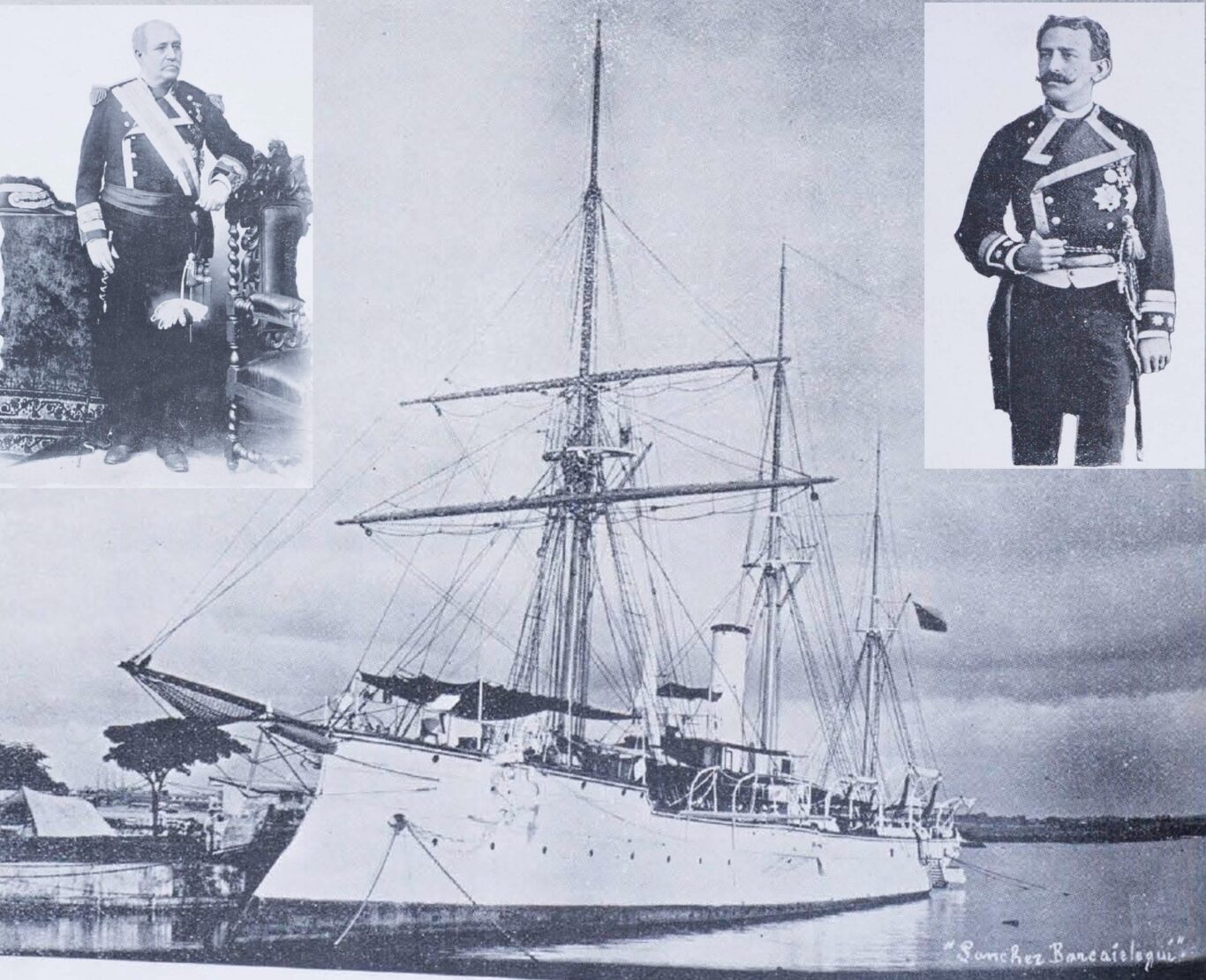

La noche aciaga componían su dotación 153 hombres, entre oficiales y marinos, comandados por el capitán de fragata don Francisco Ibáñez Varela, un respetado y multi condecorado militar que lucía en su pecho, entre otras distinciones, varias cruces del mérito naval, la Medalla de Cuba y Benemérito de la Patria.

El choque

Como causa principal del siniestro se ha sostenido que el Barcáiztegui salía de la rada habanera con las luces apagadas para no ser descubierto y así burlar la inteligencia mambisa. Sin embargo, semejante imprecisión en torno a las reales circunstancias es resultado bastante común cuando se pretende escribir la historia sin hurgar en las fuentes primarias. Profusión de fotograbados y datos pueden hallarse en las ediciones de septiembre y octubre de 1895 de El Fígaro, que además publicó un folleto especial con “gran acopio de datos resumiendo y ampliando cuanto ha publicado la prensa de La Habana sobre el particular”.

De buena tinta, en diarios cubanos y españoles de la época quedó plasmado el horror del episodio, que fue catalogado en plúmbeos titulares de “catástrofe” y “gran desgracia”. Al consultar el Diario de la Marina, La Gaceta de La Habana, La Unión Constitucional, La Ilustración Española y Americana, El Correo (de Madrid), La Correspondencia de España y El Heraldo de Baleares, reflotan increíbles detalles.

Foto: Archivo del autor.

Los hechos

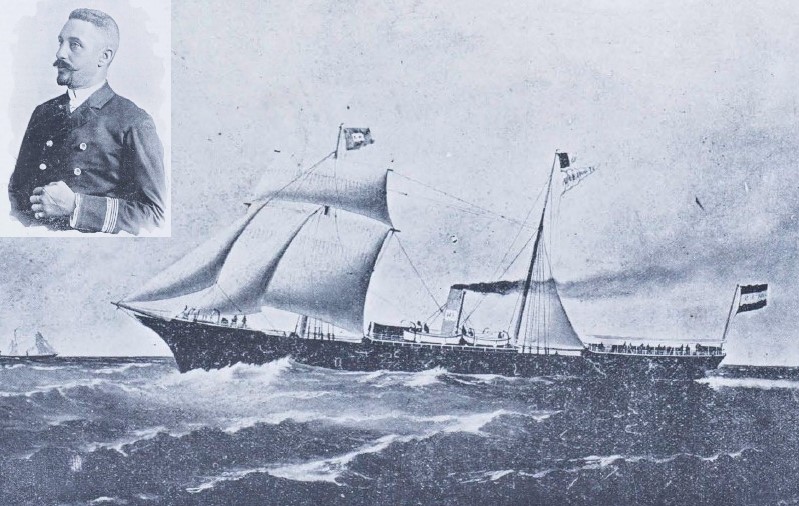

Proa hacia el norte, apenas había ganado el Sánchez Barcáiztegui la punta del Morro cuando se topó de frente con la silueta del Conde de la Mortera. Era este un buque mercante de 1 172 toneladas —perteneciente a la casa naviera Sobrinos de Ramón Herrera (Conde de la Mortera)— que procedía de Nuevitas con carga, ganado y pasaje.

Casualmente embocaba la rada capitalina y por alguna razón no comprendió las señales sonoras emitidas desde la fragata, en ese santiamén vuelta una sombra. Para que se entienda mejor el cuadro: de acuerdo con una especie de “semáforo sonoro”, las naves que salían del puerto lo hacían por el corredor derecho del canal, o sea, rozando las barbas del castillo. Un pitazo significaba que el buque se dirigía a estribor (derecha, en el sentido de la marcha). Dos pitazos alertaban que el buque enrumbaba a babor (izquierda). Así lo esclarece El crucero Sánchez Barcáiztegui: acercamiento histórico arqueológico, magnífico artículo de los autores Carlos Alberto Hernández y Yuri Romero.

Durante la reconstrucción de los hechos se dijo que el alcance del sonido del Barcáiztegui era deficiente. Este lanzó un primer pitazo, sugiriendo que iba a estribor, pero de inmediato, cinco o seis segundos después, repitió la operación para cerciorarse que se hubiera escuchado. Quizás esto decidió el curso infortunado, en tanto el Mortera captó dos pitadas, por ende, asumió que la nave militar salía hacia el oeste y, en consecuencia, contestó con dos pitadas, indicando a su vez que cortaría el timón a la izquierda. De haberse entendido el Barcáiztegui y el Mortera habrían realizado un cruce convencional en paralelo.

Según testimonio del teniente de navío de primera clase don Federico López Aldazábal, segundo al mando del crucero: “se cercioró de que el barco metía a babor [se refería al Mortera] porque se le veía solo la luz verde y comprendiendo que la maniobra era arriesgada y el peligro era inminente, gritó al Comandante a babor todo, atrás a toda fuerza, repitió varias veces estas expresiones y a la tercera o cuarta el Comandante contestó: ya va, ya va, pero el barco seguía cayendo a estribor y el vapor se nos venía encima rápidamente y, pocos minutos después y antes del choque, se apagaron las luces de situación, que eran eléctricas”.

Al respecto reseñó El Fígaro: “Para colmo de males y desdichas, en aquellos críticos momentos en que se jugaba la suerte del buque, quiso la fatalidad que un fogonero fuese cogido por la correa de transmisión del dinamo, lanzándolo violentamente contra el techo y saltando la correa, por lo cual se apagaron inmediatamente todas las luces del crucero; debiendo advertirse que hasta las luces de situación, que como es sabido indican el sentido en que marcha el barco, eran también eléctricas, y se apagaron, por tanto, desapareciendo el Barcáiztegui de la vista del Mortera”.

Durante el consejo de guerra que en noviembre de 1897 enjuició al capitán del Mortera, don José Viñolas y Valle, ya que en todo momento se mantuvo que fue su nave la culpable de impactar al Barcáiztegui, se confirmó dicha condición de oscuridad al presentar testimonios varios tripulantes de este último, entre ellos el marinero de segunda Tomás López Villarmea, quien declaró que “el fogonero encargado del manejo del dinamo le pidió una caja de mixtos y un hachote para remediar la avería, viendo al encender este, que la correa estaba desclavada”.

Se alinearon varios factores infaustos: casi nula visibilidad, poco espacio para maniobrar y hasta un toque de mala suerte que los hizo coincidir en el momento y lugar equivocados. Una encrucijada. La colisión fue inevitable.

A la altura del Morro los dos buques chocaron tan violentamente que el Mortera hendió al Barcáiztegui por la amura de babor (banda izquierda de la embarcación donde el casco empieza a estrecharse para delinear la proa). En una maniobra desesperada, el capitán Viñolas intentó empujar al crucero hacia la orilla, pero las propias averías de su mercante —se le abrieron dos boquetes— que amenazaban con hundirlo también, lo hicieron desistir y dar máquina atrás para zafarse.

El naufragio

El agua empezó a ingresar en torrente por aquella brecha hasta anegar los compartimentos del Barcáiztegui, que se fue a pique en cuestión de minutos. Sobrevivientes narraron que, herido de muerte, antes de hundirse completamente el crucero se levantó de popa —cual escena del Titanic— volviendo a caer de manera estrepitosa y generando con la succión un enorme remolino que hizo zozobrar algunos botes salvavidas.

Los que lograron mantenerse a flote fueron socorridos en primer lugar por el denuedo del propio capitán del Mortera quien, auxiliándose de sus bombas de achique, dispuso mantener cerca el barco para que subieran algunos náufragos, además de lanzar todos los botes de salvamento y cuanto objeto flotante tuvieran a mano. Luego se unieron varios remolcadores y lanchas que habían percibido la colisión. El Mortera consiguió entrar a puerto sobre las dos de la madrugada y atracar en los espigones de Regla.

Como consecuencia del accidente, 31 miembros de la tripulación perdieron la vida, ahogados o comidos por tiburones, que eran abundantes. El nombre más sonado entre los muertos fue el veterano contralmirante Manuel Delgado Parejo, jefe interino del Apostadero de La Habana, consejero Supremo de Guerra y el número seis en el escalafón del estado mayor de la Armada española.

Con la serenidad y gallardía de un lobo de mar, Parejo veló porfiadamente por la evacuación del personal hasta subirse en uno de los últimos botes arriados, dos minutos antes del hundimiento. Pero los anillos de olas originados por el crucero en su viaje al abismo terminaron virando la endeble barcaza y no se volvió a ver al bizarro general. Lo encontraron dos horas más tarde, ya cadáver. Su reloj de bolsillo estaba congelado en las 11 y 57.

La pérdida del pundonoroso oficial fue una de las más lloradas en España, no solo por sus tintes dramáticos y lo insospechado, sino porque contando 67 años le restaba poco tiempo para acogerse a la jubilación. Dejó una viuda ciega y achacosa, y tres hijas desconsoladas.

Otra de las interrogantes derivadas del incidente gravita alrededor de la presencia a bordo de Parejo, que de paso se relaciona con la misión del crucero aquella noche fatídica. Si bien se ha repetido que salían en misión combativa para abortar un rumorado desembarco insurrecto encabezado por Enrique Collazo, y que por tal motivo decidió incorporarse el comandante del Apostadero, no existen argumentos fidedignos.

Collazo vino a desembarcar en marzo de 1896, por Varadero. Varios de los periódicos revisados para este texto coinciden en apuntar que el Sánchez Barcáztegui partía en dirección a Cayo Hueso. Incluso El Correo afirmó en su edición del 20 de septiembre de 1895 que la nave cargaba en sus bodegas 2 600 raciones y 18 460 litros de agua, suministros que podrían sugerir un largo viaje en alta mar.

Desde la cubierta del Mortera alguien juró escuchar en medio del caos un grito pesaroso: “Un cabo… que me han arrancado un brazo”. Y no se oyó nada más. El pedido de auxilio fue atribuido al capitán del Barcáiztegui. Si angustiosa trascendió la muerte del contralmirante Parejo, más desgarradora aún debió ser la del comandante Ibáñez, quien, dignificando la deontología de los marines hispanos, permaneció heroicamente en el puente de mando hasta lanzarse último cuando casi el agua le mojaba los pies. Los tiburones se ensañaron con su cuerpo, que apareció a la mañana siguiente sin cabeza ni brazos.

También perecieron el médico Martín Díaz, el alférez de navío Abelardo Soto Moreira, el contador de fragata Gabriel Pueyo, dos maquinistas, un condestable, un sargento y ocho soldados de infantería de Marina, cuatro fogoneros de primera clase y cuatro de segunda, un carpintero y cinco marineros de segunda. Entre coronas de rosas, gardenias y siemprevivas, todos los despojos recibieron cristiana sepultura en la necrópolis de Colón la tarde del día 19. El luto fue general en La Habana y España.

El pecio

Ante el obstáculo que podía representar para la navegación, una semana después del naufragio comenzaron las gestiones para liberar el canal de entrada a la bahía. Ya para abril de 1896, mediante complicados trabajos de ingeniería se había logrado cortar y extraer los mástiles y la chimenea, dejándose los restos del casco por considerarse que ya no representaban un serio peligro a la profundidad de 22 metros.

Sobre el lecho marino, entre 100 y 200 metros del Morro habanero, el Sánchez Barcáiztegui ha permanecido en letargo interrumpido por curiosos e investigadores. En la década de 1950 un grupo de buzos hizo la x sobre las coordenadas del pecio en el mapa, a fin de buscar la caja de caudales —con miles de monedas de oro, se decía— que llevaba el crucero al momento de zozobrar.

Lamentablemente emplearon dinamita, que dañó todavía más la estructura, como es de suponer. A la postre no había más que herrumbres y piezas de valor patrimonial, pues la enigmática caja ya había sido recuperada por los propios españoles en 1896.

Bajo las turbias aguas de su bahía, La Habana guarda los ecos ahogados de barcos y navegantes. Hasta la fecha, la inmersión científica ha identificado alrededor de 700 naufragios en la zona. Sin embargo, destaca el Sánchez Barcáiztegui entre los que más atención ha centrado. “Este siempre ha constituido una escuela para la Arqueología Subacuática cubana. Sobre todo, para las investigaciones desarrolladas por instituciones como Carisub y Sermar, la última que efectuó excavaciones en él. También ha servido de sitio para el buceo de interés turístico y hacer filmaciones”, comentó a OnCuba César Alonso Sansón, especialista en Arqueología Subacuática del Gabinete de Arqueología de la Oficina del Historiador de La Habana, quien tiene en su bitácora varias incursiones en el pecio.

“En una de las últimas excavaciones se sacaron monedas, ajuar de la tripulación, instrumentos de navegación, armas blancas, etcétera. Aún queda mucho por excavar e indagar sobre este naufragio, pues se ha divulgado información un poco alejada de la realidad. Falta esclarecer por qué la proa está mirando hacia el este; no se han revisado, que sepa yo, todas las declaraciones realizadas por los sobrevivientes. Ello pudiera dar respuesta a muchas incógnitas. Siempre hay que dejar un margen de dudas sobre las causas y los procederes”, señala.

Las reliquias

Si se quiere entrar en contacto directo con lo que queda del Sánchez Barcáiztegui, entonces el lúgubre Museo de Historia Naval, popularmente conocido como Castillo de la Real Fuerza, es una visita obligada en el centro histórico habanero. En dicha institución se exponen 8 mil reliquias obtenidas en arduas campañas arqueológicas, las cuales resumen la evolución naval cubana desde el siglo XVI hasta el XIX.

Como un barco encerrado dentro de una botella, en un “almacén-visitable” —modalidad novedosa para la museística nacional— se reanima la vida a bordo del malogrado barco. Componen la extraordinaria colección el escudo de España, placa oval con la categoría de Aviso y el nombre del buque, chapilla con el año de botadura y matrícula, timón, bitácora, ojos de buey, instrumentos de navegación como el sextante y la corredera, campanas, faroles, proyectiles, balaustres, pasos de escala y partes de los sistemas de propulsión (a vela y motor).

Hay, asimismo, diversos artículos de uso personal: hebillas, botones, monedas, alhajas, relojes de bolsillo con leontina bañados en oro; restos de la vajilla, botellas, vidrios, cerámicas; medicamentos e instrumental del médico, herramientas de los mecánicos y fogoneros; entre otros numerosos objetos que documentan el triste final. Son las mudas evidencias de que hay increíbles historias ocultas bajo la superficie.

Excelente artículo de investigación histórica

Valioso artículo por la investigación y la atmósfera que consigue en la narración de este episodio poco conocido, pero sin dudas memorable.

Magnífico Igor Guilarte, un gran artículo sobre la historia en Cuba y España, trabajo de investigación perfecto, mi enhorabuena desde este otro lado del mar, Ceuta (España).

Interesantísimo artículo, lástima no poder leer cosas así más frecuentemente. Gracias

Formidable trabajo!!! Como siempre, este autor logra captar la escencia de la historia contando de manera interesante los hechos, a la vez que nos envuelve en la atmósfera del momento y las emociones de sus protagonistas. Me encantó!