|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Luisa Pérez de Zambrana, poetisa famosa por su acento elegíaco y meditativo, fue una mujer fascinante que vivió asomada al abismo. Grandes tormentos personales, propicios al vacío íntimo y al temperamento melancólico —si se quiere, quejumbroso— marcaron su existencia y su poesía. Su obra, apenas conocida a la luz de hoy, contiene mucho de su propia historia fatídica.

Hija de padre isleño y madre criolla cubana, nació como Luisa Pérez Montes de Oca el 25 de agosto de 1835 en la finca Melgarejo, cercana a las minas de El Cobre, junto a las cuales se eleva el santuario dedicado a la Virgen de la Caridad. ¿Qué conocimientos y lecturas pudo tener en ese contexto remoto donde transcurrió su infancia y adolescencia?

Federico García Copley, escritor y periodista santiaguero, diría al prologar el primer libro de la poetisa: “Nacida en el campo, y lo que es más, en una pequeña y apartada finca, sin otros principios literarios que las simples e imperfectas nociones de la educación primaria, sin libros con que formar su inteligencia, y casi sin trato social, compartía el tiempo entre las labores de su sexo, a las cuales debía su subsistencia y la de su familia, y en componer versos; no teniendo, estos, otros lectores que sus padres y hermanos, y tal cual allegado”.

Muchos años después, el profesor y ensayista Max Henríquez Ureña revalidaba esa idea en su enciclopédico Panorama histórico de la literatura cubana: “En Luisa se manifestó, desde la adolescencia, una vocación decidida y espontánea por la poesía: tenía sorprendente e intuitiva aptitud para escandir los versos, sin el aprendizaje de inútiles y aburridas nomenclaturas de que hacían gala los tremebundos tratados de retórica y poética entonces en uso. Sus temas favoritos, en aquella edad auroral y en aquel rincón campesino, no podían ser otros que los que le brindaba el ambiente rural en que se meció su cuna: El lirio, La gota de rocío, Noches de luna, Al ponerse el sol… A veces se arriesgaba a más, y entonaba un canto A la poesía, o elevaba Una ofrenda a la Virgen, o cantaba sus afectos de familia: A mi hermana Candita”.

La muerte del padre, en noviembre de 1852, significó un punto de ruptura en dos sentidos. La familia pasó a residir en Santiago de Cuba; del aislamiento bucólico, Luisa saltaba de lleno al mundo cultural citadino y al contacto con la élite intelectual del oriente. Además, al cumplirse el primer aniversario del hecho luctuoso, escribió el poema A su sombra: seis estrofas de seis versos en las que se desarrolla un concepto sencillo —en la naturaleza está presente el recuerdo del padre, dondequiera que mira advierte su sombra—, pero que se considera su primera composición elegíaca. Era apenas el inicio de su carrera… y de un inconcebible calvario.

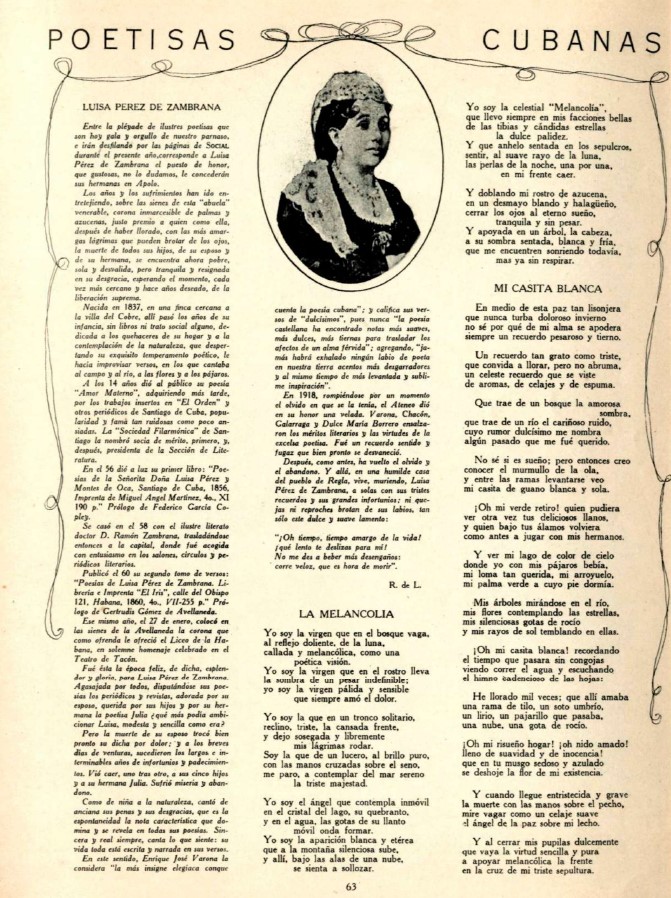

La poesía selló el amor

Su primer poema impreso conocido, Amor materno, apareció publicado en el periódico santiaguero El Orden en 1852, junto a unos versos de Manuel Borges Navarro dirigidos a la joven escritora, en los que se resaltaban sus posibilidades como futura literata. Su casa se transformó en centro de reuniones y veladas artísticas, e incluso fue nombrada Socia de Mérito en la Sección de Literatura de la Sociedad Filarmónica.

Luisa se convirtió pronto en un fenómeno literario. Su talento poético, unido a su juvenil lozanía, la volvieron una figura atrayente dentro del grupo letrado que hacía vida en la capital oriental. Sus temas favoritos eran aquellos que inclinaban su ánimo a la meditación, al desahogo íntimo, a las tribulaciones del alma.

En 1854, el conjunto de poemas que había reunido en un volumen —su primer libro, Poesías— trascendió las fronteras provincianas y dejó gratamente sorprendidos a varios intelectuales del país, entre ellos al célebre médico y polígrafo Ramón Zambrana. Impresionado por aquella obra de versos tan acabados, y especialmente por un retrato de la joven santiaguera, Zambrana —dieciocho años mayor que ella— inició una relación epistolar que, cuatro años después, desembocaría en matrimonio.

Ella se mudó a La Habana. Mundo nuevo, vida nueva. A partir de entonces, su nombre de pila sería troquelado, siendo conocida de forma casi unánime —así lo recogen artículos de prensa y antologías— como La Zambrana. No vivió a la sombra del esposo, un hombre de talento apabullante, sino que su éxito correspondió a méritos propios. Ante todos los ojos, formaban la pareja perfecta de dos seres complementarios.

Se hizo asidua en las llamadas “noches literarias” en la casa de Nicolás Azcárate; junto a su esposo fundó La Revista del Pueblo, publicación donde aparecían poemas, traducciones, discursos y otros trabajos de corte literario; alcanzó notoriedad en los círculos literarios habaneros; fue escogida para coronar a Gertrudis Gómez de Avellaneda en la famosa noche de homenaje en el teatro Tacón, cuando esta regresó de España; y poco después publicó otro libro de versos, prologado justamente por La Avellaneda.

En cuanto al aspecto formal, los estudiosos han señalado su apego a las reglas de la poética en boga. “Alguna vez tocará a las puertas del modernismo, pero tornará enseguida a su mansa elegía romántica”, valoró José Antonio Portuondo.

Deshojando la margarita

Los días de gloria y alegría no duraron mucho: el infortunio se deslizó por su casa como un animal enfermo. Minado por la tuberculosis, el doctor Zambrana falleció en 1866. Gozaba de prestigio y admiración, pero no de solvencia financiera, por lo que al morir dejó a la familia en tal estado de estrechez que sus colegas y amigos se vieron precisados a promover una colecta pública en beneficio de la viuda e hijos.

La Zambrana, quien había asumido tempranamente la escritura como forma de terapia espiritual, dedicó al esposo difunto el poema La vuelta al bosque, que justifica plenamente su cualidad de “poetisa elegíaca”. Esta adjudicación se confirmaría con nuevas composiciones provocadas por futuras tragedias:

Yo soy la virgen que en el bosque vaga

al reflejo doliente de la luna

callada y melancólica, como una

poética visión.

Yo soy la virgen que en el rostro lleva

la sombra de un pesar indefinible:

yo soy la virgen pálida y sensible

que siempre amó el dolor.

La conexión directa con las fibras más hondas de un(a) autor(a) está en su estilo. ¿Qué revela el de Luisa? ¿Podría decirse que fue, en algún momento, una mujer feliz?

Su musa no podía ser otra que la musa del dolor. En 1875 murió, joven y sumida en un pesimismo horrible, su hermana menor Julia, quien cultivaba la poesía con similar estilo desgarrado. Como en una deshojación despiadada, fueron muriendo uno tras otro sus cinco hijos, todos en plena juventud: Elodia (1886, 22 años), Angélica (1892, 33), Jesús (1893, 27), Dulce María (1896, 36) y Horacio (1898, 36). A cada pérdida, le siguió un poema. Martirio brotó cuando murió Jesús; Mar de tinieblas, tras la última pérdida. Otros versos son ecos de su tristeza y vacío: La noche en los sepulcros, Las tres tumbas, Soñando con mis hijos… Y en En la cruz de tu triste sepultura, parece dialogar con el esposo muerto desde lo insondable:

A veces me pregunto por qué parten

dejándonos tan solos nuestros hijos,

a sembrar en las tumbas crucifijos

que en todas nuestras lágrimas se ensarten.

A veces me pregunto si departen

sus almas de dulzura en escondrijos

del duelo de las madres: acertijos

que van sin responder cuando reparten

los hilos de la vida, y en la suerte

es más ruda la garra de la muerte

y más fuerte el vivir sin regocijos.

Y en la cruz de tu triste sepultura

a veces me pregunto si esa hondura

consiguió reunirte con tus hijos.

Aunque su punto más alto de expresión poética se manifiesta en la desgracia, y ella no aspirara a ser una poetisa social, demostró sensibilidad ante la injusticia. En Al sol, condena “la bárbara opresión hollando la humanidad entera” y la “odiosa tiranía”. En A Julia, aconseja: “nunca, pobre niña, quieras a nadie esclavo ni oprimido”; en Reflexiones declara: “lloré con el esclavo siempre ― si no pude aliviar su padecer”; y en Carta a Ernestina se pregunta: “¿Por qué será que en la tierra en donde en plácida igualdad nacimos, vemos hollar la democracia…?”. En Meditación en un cementeriopropone la igualdad humana ante la tumba.

No puede afirmarse que el tema político fuera tendencia en su obra, pero compartió los sentimientos patrióticos de su tiempo: “pues quien no ama a la patria, ¡Oh, Cuba mía!, no tiene corazón”, escribió. En Tu destierro y tu muerte —dedicado al poeta rebelde Alfredo Torroella— evoca la patria tras la Guerra de los Diez Años: “¡Patria adorada! ¡Celestial figura / que te levantas trágica y sombría, / en pie sobre el altar de tu heroísmo, / con la mano en la herida todavía!”.

Tampoco se destacó como prosista, aunque escribió artículos periodísticos, principalmente con fines educativos, e incursionó en la narrativa con dos novelas románticas: Angélica y Estrella y La hija del verdugo.

La agonía del verso

Luisa vivió lo suficiente para atestiguar el advenimiento de la república. Saludó la entrada de Máximo Gómez a La Habana en 1899, y dedicó versos a Antonio Maceo y a La tumba de Martí. Una carta del 22 de diciembre de 1903, en la que responde a una solicitud del alcalde santiaguero Emilio Bacardí para que colaborara con una poesía en el homenaje a José María Heredia, da cuenta de su situación al comenzar el siglo:

“[…] con el más profundo pesar de mi alma, le pido mil veces perdón a Ud. y a mi idolatrado pueblo de Santiago de Cuba, por no poder tomar parte en el Centenario de Heredia; del gran poeta, del altivo y encantador poeta de toda mi predilección. Ha caído sobre mí, como un águila negra, una nueva desgracia ¡después de tantas como me abruman! Una de mis adoradas nietas, llena de talento y de veinte años de edad, acaba de perder por completo la razón, ¡qué desmesurado dolor, amigo mío!…”

Su negativa no era, sin embargo, por falta de talento. Se deduce que, a pesar de tan sensibles pérdidas, no se rindió; tal vez, obligada a asumir el cuidado de sus nietos huérfanos, debió imponerse al total derrumbe psíquico. No se le puede subestimar: no fue una mujer débil. Pero, a esas alturas, aquella poetisa que en años fértiles absorbía cualquier sensación capturada por sus sentidos y que aporreaba eufórica los tinteros —adicta a la letra exuberante— ya se había eclipsado. La gran escritora estaba concluida.

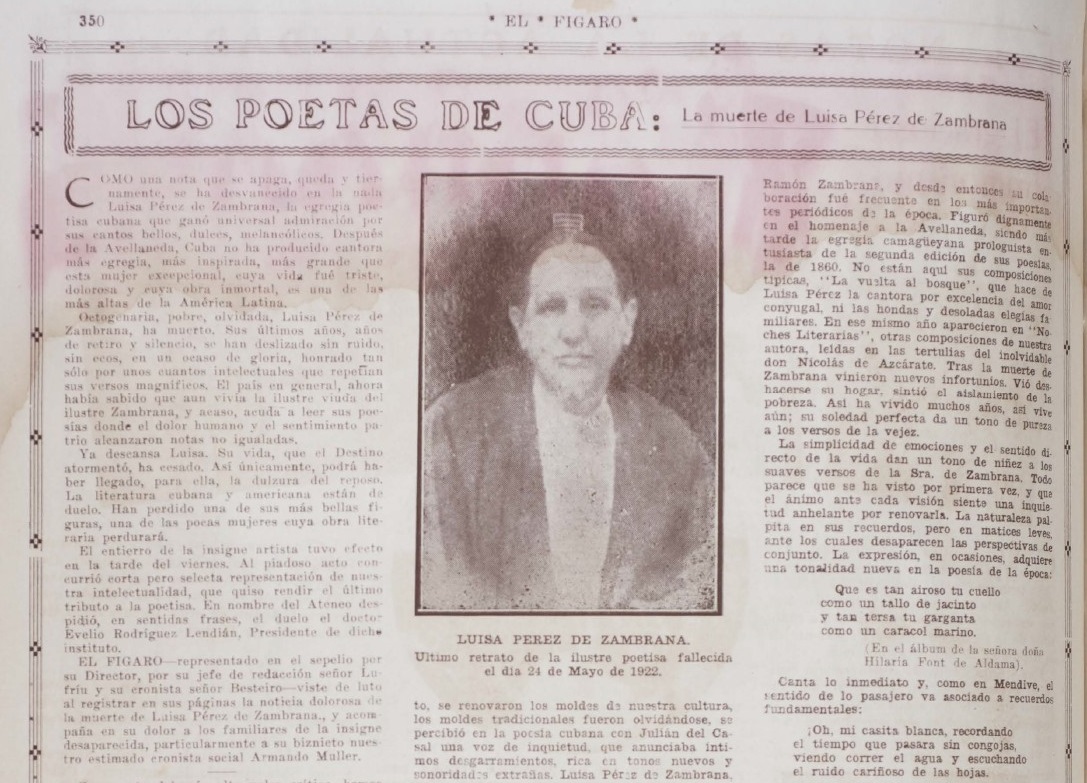

El 25 de mayo de 1922, sus pies desnudos parecen decir: basta, hasta aquí hemos llegado. Lo mismo que el agua se congela en las cañerías de un invierno cruel, la sensación de soledad y dolor inconsolable se había solidificado en las venas de su cuerpo. Luisa Pérez de Zambrana falleció a los 86 años, incapaz de lidiar más con el monólogo interior de la depresión física y mental que tan bien había traducido en sus magníficas odas de agonía.

Su escena final aconteció en una casa triste y lúgubre, en la localidad de Regla, donde contadas amistades se complacían en acudir para renovar charlas antiguas. Entre quienes la visitan en sus últimos días está Chacón y Calvo:

“En la sala modesta hay una maravillosa limpidez, solo sobrepujada en encanto por el largo silencio, por la recogida actitud, por la blanda mirada melancólica de las jóvenes que están cerca de la anciana, a cuyo cuidado consagran la vida. Todo está en orden perfecto; los pobres muebles ocultan con decoro las huellas profundas del tiempo; en la blanca pared, aparecen con simetría unas manchas grises; en la mitad de ella, único testimonio del antiguo esplendor, se ve un retrato, un doctor del año sesenta, que tiene el pecho cruzado de honores. ¿De qué nos hablará la anciana? ¿Cuándo saldrá de su largo silencio? ¿Qué dolorosa historia hemos de escuchar?”.

“El amigo más antiguo de los que vamos a verla se acerca a ella: entonces se ilumina suavemente su rostro, y ni una queja, ni un reproche, ni una frase dura turban su majestad tranquila. Empieza con sencillez a recordar; sus ojos parecen fijarse en una lejanía misteriosa; hay una dulce, una suavísima inflexión en la voz cuando murmura: ¡gracias! En aquel blando gesto, en aquella voz dulce, en la palabra buena que sale de su corazón, en la mirada lejana y honda, hemos visto cruzar, rápida y luminosa, toda la nobleza de una vida, que alcanzó en los momentos de mayor infortunio su plena expresión armoniosa, en un arte sincero, humano, idílico y humilde”.

Luisa Pérez de Zambrana partió sin florituras ni romantizaciones, en una difícil situación económica, después de legar una obra monumental y pasar años en una dedicación frenética de abuela ejemplar. Para cuando El Fígaro publicó su nota necrológica, acompañada por uno de sus últimos retratos en vida, muchos la creían muerta hacía tiempo.

Si acaso el homenaje que el Ateneo de La Habana le ofrendó en 1918 había dulcificado sus últimos años y, paralelamente, había llamado la atención pública sobre la “poetisa olvidada”. En el tributo participaron Gustavo Sánchez Galarraga, José María Chacón y Calvo, Dulce María Borrero y el eminente filósofo y pedagogo Enrique José Varona, quien la ponderó en su discurso como “la más insigne elegíaca de nuestras líricas”.

Imaginarios de La Zambrana

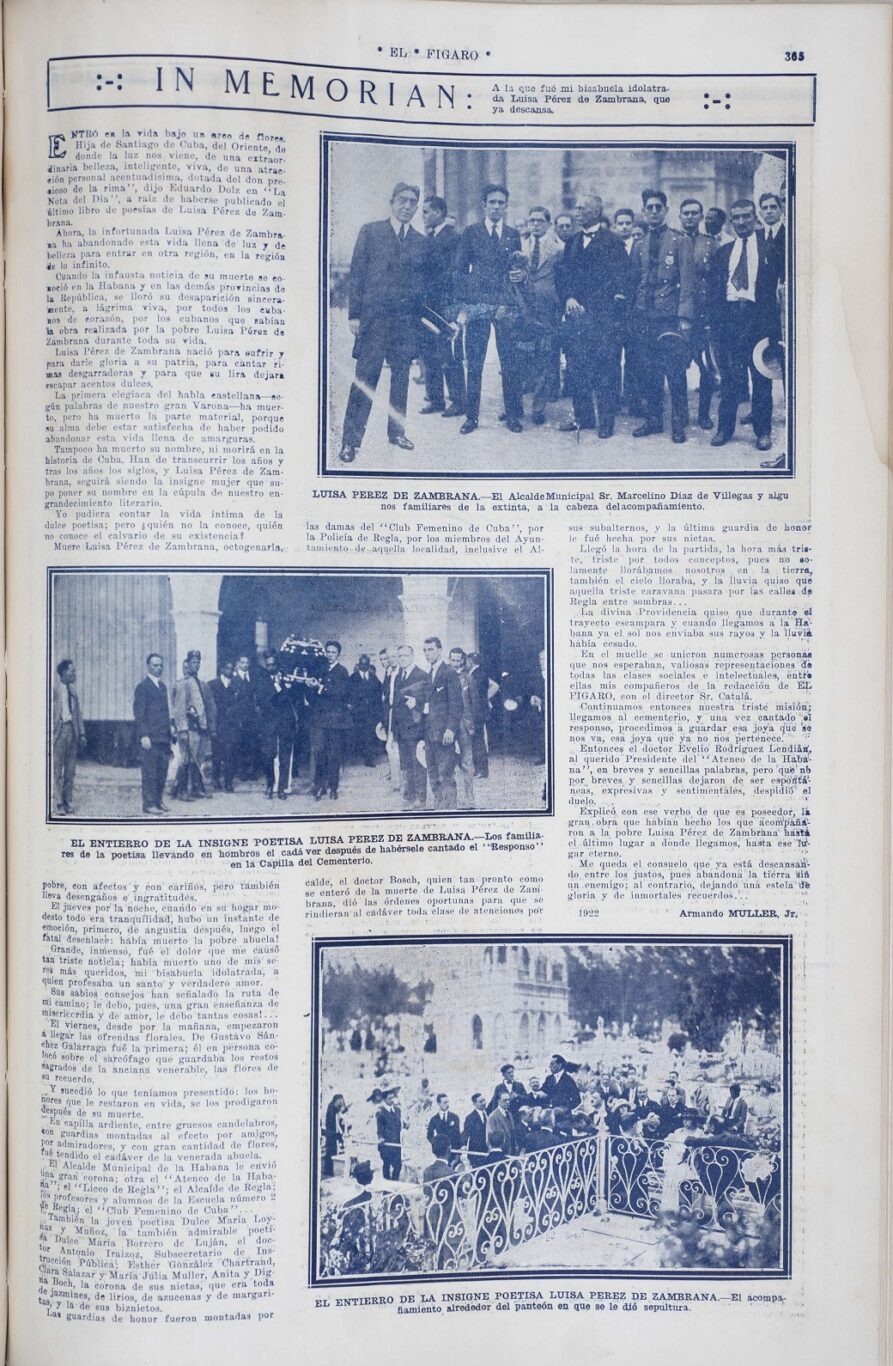

En El Fígaro del 4 de junio de 1922, su bisnieto, Armando Muller, dio pormenores del sepelio y ofreció una valoración íntima de la bisabuela:

“El viernes, desde por la mañana, empezaron a llegar las ofrendas florales. […] Y sucedió lo que teníamos presentido: los honores que le restaron en vida, se los prodigaron después de su muerte. En capilla ardiente, entre gruesos candelabros, con guardias montadas al efecto por amigos, por admiradores y con gran cantidad de flores, fue tendido el cadáver de la venerada abuela”.

“[…] Llegó la hora de la partida, la hora más triste, triste por todos conceptos, pues no solamente llorábamos nosotros en la tierra, también el cielo lloraba, y la lluvia quiso que aquella triste caravana pasara por las calles de Regla entre sombras… La divina Providencia quiso que, durante el trayecto, escampara y, cuando llegamos a La Habana, ya el sol nos enviaba sus rayos y la lluvia había cesado. […] Llegamos al cementerio, y una vez cantado el responso, procedimos a guardar esa joya que se nos va […] Me queda el consuelo de que ya está descansando, entre los justos, pues abandona la Tierra sin un enemigo; al contrario, dejando una estela de gloria y de inmortales recuerdos”.

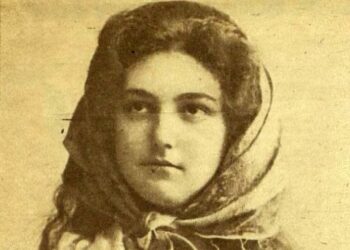

Antes y después de la hora aciaga, mereció la admiración de lo más preclaro entre sus contemporáneos. Así la describió José Martí en 1875:

“Es Luisa Pérez pura criatura, a toda pena sensible y habituada a toda delicadeza y generosidad. Cubre el pelo negro en ondas sus abiertas sienes; hay en sus ojos grandes una inagotable fuerza de pasión delicada y de ternura, pudor perpetuo vela sus facciones puras y gallardas, y para sí hubiera querido Rafael el óvalo que encierra aquella cara noble, serena y distinguida. Cautiva con hablar, y con mirar inclina al cariño y al respeto”.

Manuel Márquez Sterling, uno de los más renombrados periodistas cubanos de todos los tiempos, le dedicó un perfil en El Fígaro del 19 de mayo de 1901:

“Llega a nosotros con el prestigio de toda una vida literaria provechosa, fecunda. Sus versos son un eco melancólico, tristísimo, que viene de lejano, ignorado país, en que las glorias viven mientras los hombres olvidan […] Para muchos cubanos, para la generalidad de los jóvenes aficionados a las letras, Luisa Pérez de Zambrana es una gloria pasada, y su huella la encuentran fácilmente en los primeros lustros de la segunda mitad del siglo. Pero lo innegable, lo indiscutible, es que Luisa Pérez de Zambrana, que ha vivido muchos años retraída del arte, tiene una exquisita sensibilidad poética que puede hacerla brillar en toda época […] Caracteriza ella una época…”.

Mientras, en Lo cubano en la poesía, el erudito Cintio Vitier sentenció:

“Ingenua, sí; a veces excesivamente simple y dulce; pero en ella lo cubano tiene una de sus manifestaciones más extrañamente puras. Lo cubano como desamparo suave, como intrascendencia suave, como suavidad agudísima, anhelante, invencible. Lo cubano como puro hechizo, y modestia, y, llegada la hora trágica, obediente dolor, junco que se dobla sin partirse. Lo cubano, en fin, si nos atrevemos a decirlo, sin hispanidad ni teluricidad: delicadeza en vilo”.

Donde nació y murió, sendos concursos literarios procuran rendir anualmente tributo a su memoria: el Concurso de Poesía Luisa Pérez de Zambrana, auspiciado por la Casa de Cultura de El Cobre, el Comité Provincial de la Uneac y la Dirección Municipal de Cultura en Santiago de Cuba; y el Premio Literario Provincial Luisa Pérez de Zambrana, convocado por la Dirección Municipal de Cultura de Regla y la Biblioteca Pública Municipal José Martí del propio territorio capitalino. No obstante, el limitado alcance espacial y la falta de un apoyo institucional más consecuente han lastrado por décadas la celebración de ambos certámenes, que pudieran alcanzar una mayor dimensión, a la altura de aquella gran lírica cubana cuya vida todavía estremece por transcurrir entre el genio y el martirio.

Para siempre dejó su Retrato:

No me pintes más blanca ni más bella;

píntame como soy: trigueña, joven,

modesta, sin belleza, y si te place,

puedes vestirme, pero solamente

de muselina blanca, que es el traje

que a la tranquila sencillez del alma

y a la escasez de la fortuna mía

armoniza más bien. Píntame en torno

un horizonte azul, un lago terso,

un sol poniente cuyos rayos tibios

acaricien mi frente sosegada.

Los años se hundirán con rauda prisa,

y cuando ya esté muerta y olvidada,

a la sombra de un árbol silencioso,

siempre leyendo encontrarás a Luisa.