Unos días antes de su muerte le habían realizado un trasplante de riñón pero su organismo, muy debilitado ya por la enfermedad que padecía, no lo soportó. Tenía 59 años. Habría cumplido sus 60 justo 40 días después.

No hay un día que no lo recuerde y, desde que murió, me ha sido imposible celebrar mi cumpleaños, porque siempre lo hacía junto a él. Su pasión fue la literatura. Escribió poemas, novelas, artículos periodísticos, guiones de cine y televisión. Me consta que es muy recordado, no solo por su familia, sino también por sus amigos y por sus lectores. Hace 10 años que se fue, pero yo les puedo asegurar, con absoluta certeza, que lo podrán encontrar siempre, alerta y feliz, en las páginas de sus libros.

Josefina de Diego ha hecho una selección de fragmentos de algunos de los libros de su hermano, Eliseo. Es su homenaje, su manera de tenerlo vivo a 10 años de la muerte del ser humano que le fue más cercano.

La eternidad por fin comienza un lunes (Ediciones del Equilibrista, México, 1992)

Capítulo 1

Asdrúbal el Mago nunca se sintió más viejo que el domingo que murió el león de la Metro Goldwyn Mayer. En honor a la verdad era solo un ejemplar de zoológico venido a menos, que había pasado de mano en mano y de circo en circo en un deprimente calvario, hasta que el payaso Brunno Uribe lo compró a precio de bicicleta en un remate de mercado. La oferta incluía a Tartufo, un domador tartamudo y primitivo que había perdido el nombre en una apuesta de gallos. La tarde que la bestia llegó a la Arena Cinco Estrellas, encerrada en una pajarera de bambú, Brunno ordenó que la noticia se divulgara a los cuatro vientos, y al catedrático Póstumo Bramante no se le ocurrió nada mejor que dibujar en una cartulina la cabeza del león de California. Nadie supo a ciencia cierta quién lo rebautizó definitivamente con aquellos ilustres apellidos, pero el hecho fue que se acostumbró rápido al nuevo mote y así quedó acreditado para siempre en la tablilla que el mago clavó sobre su tumba. Ese primer domingo de diciembre, junto con las campanas que invitaban a misa de seis, Goldwyn Mayer había muerto de indigestión, fulminado por un ataque de regüeldos insoportables. Un aliento a plátanos rancios comenzó a invadir el claro de monte donde se levantaba la carpa y se fue filtrando por las rendijas de los carromatos, acolchonándose bajo los bastidores de los camastros. Los hombres y mujeres del circo se levantaron al unísono con un retortijón de pánico en las tripas y unas ganas irresistibles de vomitar el hígado. Apretándose la nariz con la tenaza de los dedos, el catedrático Póstumo Bramante, los gemelos Servio y Tulio Capriles, Bebé la barbuda, Susana la sultana, el enano Caifás, Blas Adán el prenáufrago, Anabelle la trapecista y el propio Brunno, comenzaron a localizar de inmediato la fuente de semejante pesadilla. Buscaron en los cielos del gallinero y en los purgatorios turbulentos de las letrinas y en los infiernos de babas de albañales que circunvalaban la zona, y en cada lugar respiraron el mismo olor a miel de pulgas que les quitó el quinto sueño mientras dormían. Fue Asdrúbal quien descubrió a Tartufo entre las cáscaras de los bananos que alfombraban la jaula, llorando sobre el fétido corpachón de Goldwyn Mayer.

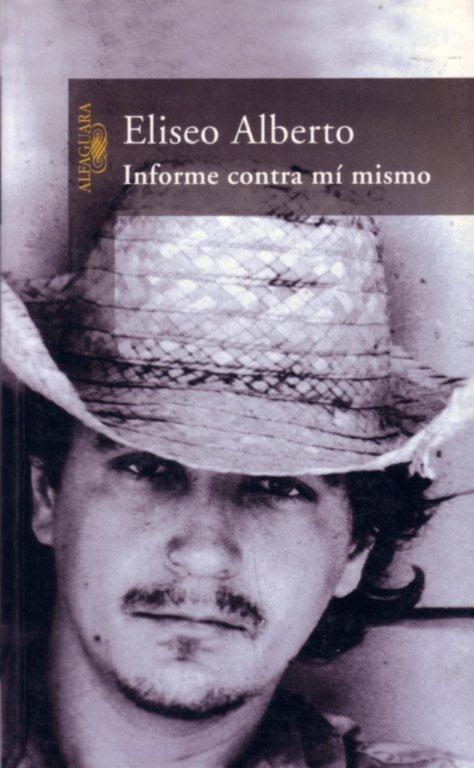

Informe contra mí mismo (Segunda edición. Santillana Ediciones Generales, S.L., Madrid, 2002)

Capítulo VII (pp. 186-191)

La crónica de nuestras emociones tiene fechas marcadas como cicatrices en la memoria. La última esperanza de un socialismo con rostro humano fue prohibida durante la primavera de 1968, la noche en que tropas del ejército soviético tomaron por asalto la ciudad de Praga, en nombre de los postulados del comunismo internacional y acorde a los procedimientos del Pacto de Varsovia. La clase obrera checoslovaca, que defendía las banderas de una democracia compleja pero posible, fue tiroteada por las balas trazadoras del internacionalismo proletario. Intelectuales, periodistas, científicos, profesores, académicos, filósofos, artistas, fueron acusados de vendepatrias y desterrados de la historia oficial. Las tropas de ocupación impusieron a sangre y fuego el garrote vil de una nueva colonización de izquierda, para indignación del mundo entero. Fidel, en su apurada comparecencia televisiva, trató de justificar la invasión como una triste pero necesaria medida de fuerza que garantizaba la victoria de la paloma de la paz sobre el águila imperialista.

(…)

La última decepción nos enfrió el alma en la plaza de Tiananmen, en el centro de Pekín, cuando decenas de tanques del ejército chino abrieron fuego rasante contra miles de muchachos y muchachas que pedían pacíficamente una apertura democrática. Las imágenes de la masacre dieron varias veces la vuelta al planeta, pero no se transmitieron en Cuba. Se negaron a conciencia porque nuestros ideólogos temieron que la noticia de la carnicería confundiera a los jóvenes de la isla con el ejemplo negativo de una juventud ilusionada. Hasta que meses después el propio Fidel se vio obligado a hablar del asunto en una entrevista con una corresponsal extranjera y dijo que la matanza se explicaba por la inexperiencia de los generales de la artillería china a la hora de disolver una manifestación pública. Como se dijo lo digo: en medio siglo de justicia socialista, los pipiolos soldados pekineses no habían aprendido a lanzar gases lacrimógenos.

(…)

La última bofetada en pleno rostro fue dada en Moscú cuando la invencible Unión Soviética desapareció del mapa y no hubo ni un solo bolchevique ni un solo comunista ni un solo camarada ni un solo veterano de la Gran Guerra Patria ni un solo bailarín del Bolshoi ni un solo héroe del trabajo ni un solo diplomático ni un solo koljosiano ni un solo estudiante universitario ni un solo general de mil estrellas ni un solo genio del ajedrez ni un solo albañil del proletariado ni un solo francotirador ni un solo malabarista del Gran Circo Ruso ni un solo cirujano, ni un solo pedagogo ni un solo centinela de la Siberia ni un solo almirante de la armada ni un solo campeón olímpico ni un solo científico ni un solo levantador de pesas ni un solo artista emérito del pueblo ni un solo piloto de cazabombarderos ni un solo comisario ni un solo catedrático ni un solo politólogo ni un solo komsomol ni un solo miliciano ni un solo cosmonauta ni un solo leninista ni un solo estalinista ni un solo espía de la kagebé ni un solo guardia rojo ¡ni un solo loco! que defendiera con una hoz o con un martillo las conquistas de la Revolución de Octubre.

Lo que emocionaba al pueblo dejó de emocionar a los dirigentes del Partido. Lo que emocionaba a los dirigentes ya no emocionaba al pueblo.

(…)

Emocionante resultó descubrir que el castillo de naipes sucios de la Europa del Este se vino abajo cuando se echaron afuera los ladridos amargos del miedo. En Cuba, en los dos periódicos de circulación nacional y en el polígono de la Plaza, se dijo que el socialismo había sido traicionado por una camarilla de vendepatrias, debilitado por la fuerza y por la propaganda del enemigo imperialista. Que le clavaron una daga por la espalda. Que fue un complot. Mijail Gorbachov cargó con la culpa de Judas.

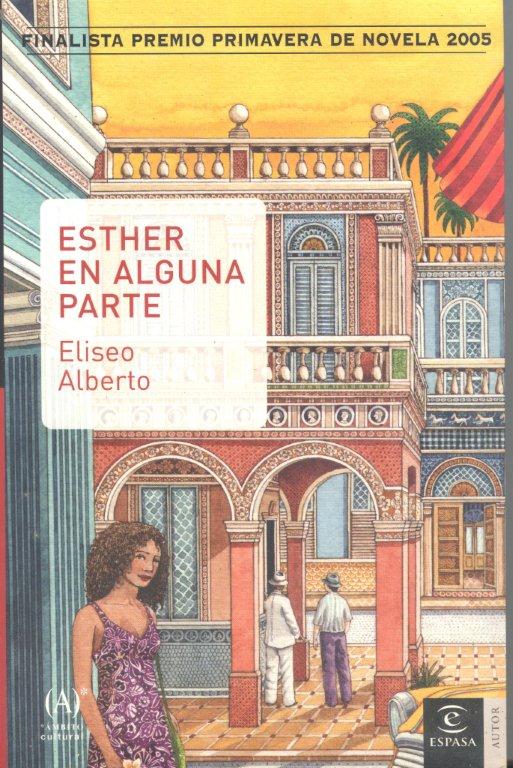

Esther en alguna parte (Espasa Calpe, Madrid, 2005)

Primer Acto, pp. 32-33

Perdóname conciencia, querida amiga mía. Ahora que Maruja había muerto, Lino se preguntaba por qué ella le había sido fiel nueve mil ciento cincuenta noches, las que iban desde aquel noviembre de 1953 a ese de 1978, y se dijo en silencio una posible verdad que su esposa hubiera desacreditado, aun sabiéndola cierta: porque era mujer de traicionar una sola vez, de tajo, y se negaba a perder tiempo en la búsqueda de ese otro hombre ideal, sin garantía de felicidad. Lino era su pájaro preso. El miedo lo explica casi todo, y lo que no explica el miedo, lo hace el tedio.

¿Maruja le había sido infiel? ¿Y las manchas de nicotina entre los dedos índice y del medio? ¿Y sus paseos nocturnos, bañada en agua de violeta? ¿Y las misteriosas Fulana, Mengana y Esperanceja? Nunca las conoció en persona. ¿Y aquella noche, en la peña del café Buenos Aires, cuando Maruja sacó a bailar a Rosa Rosales? ¿Y el aliento a menta? ¿Y la cicatriz de la muñeca izquierda? ¿La felicidad sería, de verdad, un mito? ¿Qué fue para ella la felicidad? ¿Qué había sido para él la felicidad? De nada valía plantearse esas preguntas: la infelicidad es idéntica para todos. Las respuestas que encontraba en el pasado, lejos de esclarecer sus dudas, resultaban más turbias que cualquier nueva incertidumbre.

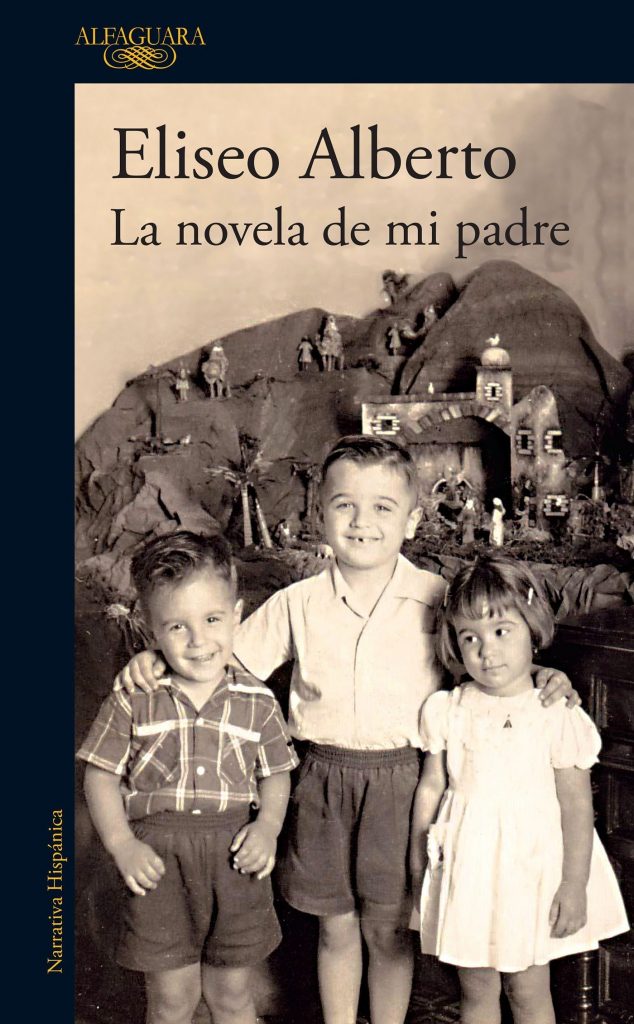

La novela de mi padre (Alfaguara, Ciudad de México, 2017. Testimonio sobre su padre y su familia, publicado por su hija María José, póstumamente)

Capítulo 13

Papá dedica su penúltimo poema, Os recuerdo a vosotros, a cuatro amigos muy queridos, entre ellos el parlanchín Severo, un asturiano con “perfil de águila seca” que trabajaba a las órdenes de mi abuelo Constante de Diego, y Manuel Naya, el único compinche que conservó de su temprana juventud: “niño descomunal y cándido”. El Gordo Naya era un ermitaño apacible, sin ninguna pretensión intelectual, que tenía un taller de bicicletas en el garaje de su casa en Marianao y daba clases particulares de inglés a quien se dejara. Aficionado a la mecánica y al automovilismo, capacitó a papá en el arte de manejar con prudencia. Con casi dos metros de estatura, cuello de toro, antebrazos de ogro pero pies de foca, planos y desparramados, al caminar se bamboleaba como los mastodontes de los cuentos. “Tus sogas y trapecios traías a mis hijos, y tú los enseñaste a trepar, a iniciarse a través de los limpios abismos de los aires”, dice papá: “feliz en un Olimpo de solecillos rústicos”. El loco del Gordo había comprado un terrenito de cuatro metros por ocho en una de las colinas de Guanabo, allá por los balnearios del este de La Habana, una posesión tan mínima que para hacerla habitable arrastró hasta ella la carrocería de un autobús en desuso y, encaramada sobre cuatro pedestales de hormigón, la convirtió en una singular “cabañita de playa”. Manuel Naya llevaba un cuarto de siglo muerto cuando mi padre lo resucitó en un poema que posee la textura de una carta íntima.

(…)

Cuando dos meses después [de la muerte de mi padre] me vi en la dolorosa obligación de recoger el departamento de la calle Amores, que había quedado patas arriba después de nuestra estampida a La Habana por el entierro de papá, hallé el poema de Naya en unas carpetas de forro violeta. Sentí vértigo. La casa olía a lentejas. Me tumbé sobre una de las cajas de la mudanza y me apuré el fondo de aquel litro de vodka, olvidado entre cacharros de cocina. En la dedicatoria de Os recuerdo a vosotros, se lee: “A Manuel Naya y a María del Carmen, y a María y a Severo, vivos solo en mi memoria. Para que Lichi a su vez los guarde”. María del Carmen Garcini fue una entrañable amiga de mi padre y su asistente principal en la sala infantil de la Biblioteca Nacional de Cuba. No hubo un día que no la extrañara. María García fue la amorosa cocinera de Villa Berta. Murió en su casita de Arroyo Naranjo. “En mi memoria estáis, en un país bien triste”, afirma papá en su poema. A la dedicatoria inicial, el poeta había añadido esta solicitud, desde el estribo: “Para que Lichi a su vez los guarde”. Cumplo (…). Ojalá espíe los sueños de mamá, de sus tres hijos, de sus dos nietos, de su ejército de sobrinos, de sus leales amigos y de sus incontables lectores. Así confirmará lo que debió suponer que sucedería al ausentarse sin despedirse de nosotros, al menos sin despedirse con esa cortesía tan De Diego: cuánto lo seguimos necesitando acá abajo, en este mundo insensato, sí, insensato pero glorioso, y con qué cariño, respeto, admiración, se le nombra en su pequeña isla atolondrada por las turbulencias de la cuaresma y los vendavales bucaneros del verano, una isla mareada, de efímeros inviernos, sin derecho a otoño pero altanera e irresponsable como Dios manda. Entonces papá tendrá pruebas de cuánto se le extraña aún en aquella casona de Arroyo Naranjo, la suya, la mía, nuestra, de La Habana, cubana, una posesión de la memoria que comienza a derrumbarse ladrillo a ladrillo, dejando una montañita de polvo en la palma de unas oscuras manos ―las del olvido―. Su vida se desmorona en medio de una rugiente avalancha de luz, se esfuma, sí, se transparenta, pero solo para reedificarse verso a verso en la monumental literatura que él, al huir ahogado, nos testó en herencia. Rueda por el piso un mango mordido. Y escucho reír a un niño de seis años tras mi puerta.

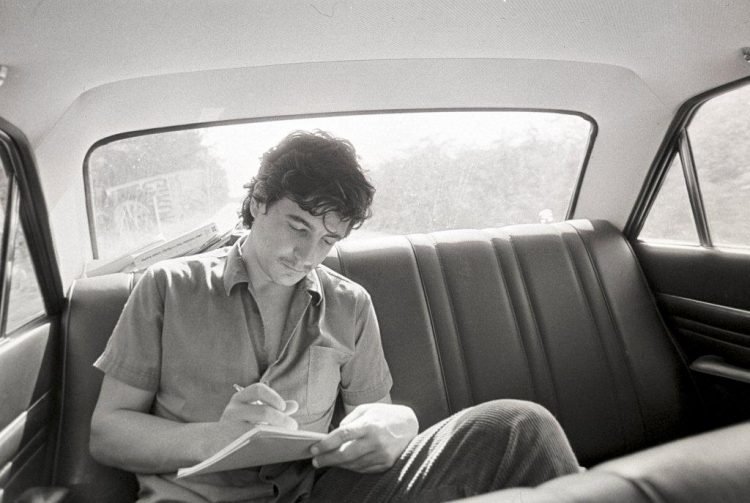

Eliseo Alberto (Lichi) Diego (La Habana, 10 de septiembre, 1951-Ciudad de México, 31 de julio, 2011)

Nota:

Todas las fotos han sido seleccionadas por Josefina de Diego para este artículo.