Todo hombre es el guardián de algo perdido,

algo que sólo él sabe, sólo ha visto.

Y ese enterrado mundo, ese misterio

de nuestra juventud, lo defendemos

como una fantástica esperanza.

F. G. M.

Intentando poner en palabras la sacudidora experiencia de conocer de cerca a Fina García Marruz (mi abuela), me viene a la mente un verso no recuerdo si de mi abuelo o de Lezama: “¿A quién comunicar mi delirante joya?” Ya que me siento en posesión de una doble experiencia muy difícil de trasmitir. En primer lugar, la persona: si yo no conociera a mi abuela, pensaría que no existe realmente alguien así; y en segundo lugar, su obra; ahí está el problema de siempre: cómo invocar, sin belleza, a la belleza, y cómo hablar del pleno acierto con el lenguaje del tanteo. Por ello de veras que me siento tentado a enmudecer en estas líneas, como quien vuelve de la tierra de las hadas. Porque, con su ejemplo, mis abuelos me enseñaron a no hablar de poesía si no es desde la poesía, y a no tocar con palabras lo que no puedo embellecer. Pero también me han animado a intentar lo que muchas veces me parecía imposible; con variable resultado. Así pues voy a decir, muy escuetamente, algo sobre la obra de mi abuela Fina.

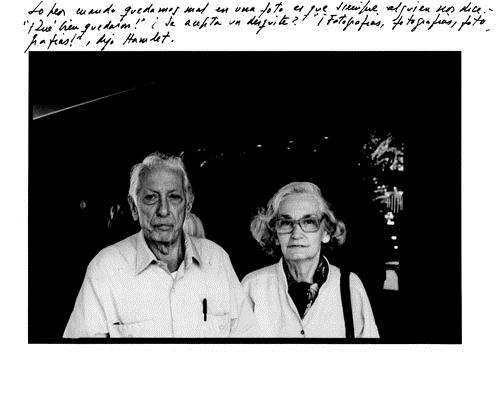

Cuando yo estaba en la Universidad estudiando (o no estudiando) lengua y literatura inglesa, cada vez que teníamos que hacer algún trabajo sobre cultura cubana o iberoamericana íbamos a ver a mis abuelos (casi siempre yo y alguna amiga de la carrera), a oírlos hablar de Martí, de Rubén Darío, o María Zambrano, de Orígenes, o de lo que fuera. Por cada resquicio de lo que hablaban, se asomaba el todo. Siempre salíamos energizados de aquellas visitas, como si nos hubieran recargado unas baterías cuya existencia ni siquiera conocíamos hasta entonces; o habiendo tomado, cual Sigfrido, el baño que hace invulnerable. Siempre sentí, por aquel entonces, que ellos, a sus setenta y tantos años, eran mentalmente más jóvenes que yo, y que mis amigos. No conocí, no tuve ocasión de conocer, lo que se llama rebeldía generacional. Pues desde muy temprano me resultó evidente que algunos viejos, como mis abuelos, estaban poseídos por la juventud, anclados en el paraíso de sus 25 años donde se conocieron y cuando conocieron a su familia de amigos, y que esa experiencia los investía como una persistente e invisible aureola de verdadera juventud. Esto creo que podría imaginarse también por contraste, porque hay veces que sucede lo contrario: todos hemos conocido a algunos jóvenes que logran comunicar una sensación de decrepitud, sobre todo, paradójicamente, al insistir en lo excepcional de su contemporaneidad. Y es que, como dijera Gilbert Keith Chesterton, “lo desesperante de las nuevas herejías es que se defienden con argumentos viejos como la muerte”.

Andando el tiempo fui encontrando en la obra de Fina y Cintio, fragmentos alusivos al enigma de su exaltada y prolongada juventud. En alguna parte Cintio dice: “Hijos míos, saetas / de rectitud, / clavad en lo infinito / mi juventud”. O Fina cuando dice: “lo eterno de ese instante de que hemos sido dueños”. O ambos, cuando reconocieron en La Biblia, cada uno desde su propia intensidad, la dedicatoria de los Salmos de David: “al Dios que es la alegría de mi juventud”.

Andando el tiempo fui encontrando en la obra de Fina y Cintio, fragmentos alusivos al enigma de su exaltada y prolongada juventud. En alguna parte Cintio dice: “Hijos míos, saetas / de rectitud, / clavad en lo infinito / mi juventud”. O Fina cuando dice: “lo eterno de ese instante de que hemos sido dueños”. O ambos, cuando reconocieron en La Biblia, cada uno desde su propia intensidad, la dedicatoria de los Salmos de David: “al Dios que es la alegría de mi juventud”.

A mi juicio, esta alegría fue el toque maestro que modeló sus vidas, y tuvo su piedra de fundación en el hallazgo del amor y en la revelación de la amistad. El arte y el ser se trastruecan en Fina García Marruz. Y también, indudablemente, en nuestras más hondas relaciones –no solo en nuestra soledad esencial o nuestro arte– se manifiesta buena parte de nuestro ser. Es por eso que quisiera mostrarles, de la novela de Cintio Vitier, titulada De Peña Pobre, un pasaje en que aparecen reunidos una parte de ese estelar conjunto de amigos artistas que la historia ha dado en llamar el grupo Orígenes. La voz del narrador es la de Cintio, hablando de aquellos jóvenes:

…tenían una fe profunda, inconmovible, inexplicable, fe realmente de destino: la fe, la alegría, el orgullo de formar una familia por el espíritu, con un trabajo común que realizar, comunidad y comunión de soledades, roca desnuda, resistente, altiva, salvada de la locura circundante.

Por eso aquella tarde, pasados los remolinos matinales, la visita ritual a los “frescos” y vitrales de Mariano y de Porto, el alboroto y festival del almuerzo vasco, con las consabidas felicitaciones al Padre por la robusta sencillez de su cocina; y realizadas, a través del misterio unitivo del café, las evaporaciones suficientes de la jornada, voluptuosa compañía para las lecturas y comentarios que sucedían como en la Casa de la Amistad y de la Transparencia, el Maestro tornaba a su leit-motif de aquellos tiempos de “reconciliación total y dulce”, como le gustaba decir recordando el Memorial de Pascal; ritornello que parecía sumirlo en un orgullo lejano, reminiscente y doloroso, en el que toda posible vanidad se volcaba en una especie de melancolía visionaria, salmodiando: “Nosotros no nos damos cuenta, pero tendrán que pasar muchos, muchos años, para que en nuestro país vuelva a surgir un grupo como el nuestro… Cuando algún día alguien nos pregunte por nuestro secreto, ¿qué podremos decirle? La soledad de la adolescencia… la decisiva influencia maternal… –todo eso que se traducía en delicadeza y como en la espera y conjuro de un azar favorable… Si añadimos la amistad como un misterio y una decisiva fuerza aglutinante, se irá aclarando el secreto… Y el hecho, muy importante también, de contentarnos con poco en el orden económico, un innato rechazo de las apetencias sombrías o de la ocupación de posiciones, en un momento en que la vida nacional ha sido precisamente todo lo contrario, la más incontrastable búsqueda de lo cercano y satisfecho… Aquellas páginas, aquellos pequeños cuadernos, serán buscados al paso del tiempo como símbolo de salvación, como una de las pocas cosas que perdurarán de una época en que la ruina y la desintegración avanzan con un furor indetenible… Nosotros no nos damos cuenta, pero, en verdad no se sabe cómo, por los entrecruzamientos finos y resistentes de la familia cubana, por una concurrencia muy especial de signos propicios en los tiempos más adversos, se ha logrado algo tan extraño, tan difícil, tan imposible…”

La familia, la soledad, la amistad, estas son, indudablemente, algunas de las circunstancias externas que hornearon la experiencia vital y la obra manuscrita de estos poetas. Pero yo querría aventurar otro factor en la ecuación: una peculiar disposición interna.

En resolución, es esta: cuando no rehuimos hacer con naturalidad lo que nadie puede hacer por nosotros, nuestra vida adquiere una peculiar tensión. Cuando no lo hacemos, o en la medida en que no lo hacemos, esta tensión se afloja.

Tomemos por ejemplo a los estudiantes cuando seleccionan el tema de sus tesis: frecuentemente eligen aspectos o temáticas que no los comprometen íntimamente, por miedo al error o al peso de la responsabilidad intelectual o emocional. Una tesis, piensa el estudiante, no es más que un ejercicio académico, no exento por demás de la peligrosidad de un examen. ¿Para qué voy a empeñar en esto mi corazón? ¿Para qué arriesgar un fracaso simultáneo ante un ajeno tribunal y ante el tribunal implacable que puedo ser yo mismo? Es una buena pregunta. Pero tiene varias respuestas; entre todas, elegimos esta: porque si rehuimos el peligro de comprometernos, de aplicarnos sin reservas a nuestro auténtico quehacer, sucumbimos más temprano que tarde al peligro de convertirnos en agentes del aburrimiento. No rehuir jamás este reto esencial, comporta una ética, “una emoción al mismo tiempo testaruda y sutil”. Se trata, en el caso de Fina, de algo muy distinto del “vive peligrosamente” de Nietzsche, o del intento lezamiano de lo más difícil. Ella dice, encantadoramente: “No es lo difícil lo que importa, no le es difícil aromar al naranjo, ni verdear a la esmeralda”.

Vivir conlleva, no solo una serie de renunciamientos, sino hasta de concesiones y claudicaciones; desde la concreción unívoca de nuestro nacimiento, hasta la claudicación aerobia que llamamos muerte. Creo, sin embargo, que la tensión o interés de nuestra vida y posible obra dependen de que esa inevitable serie de claudicaciones no llegue al corazón de nuestro destino, es decir, no estorbe nuestro auténtico quehacer, el que nos estaba guardado, el que solo nosotros haremos o dejaremos sin hacer. Este quehacer fundamental es, por supuesto, distinto para cada persona; en el caso de Fina incluye escribir, pero también acciones que podrían resultarnos más bien accesorias, como fregar la loza y tender la cama; su quehacer es una actividad integradora que se resumiría mejor con el verbo “amar” que con el verbo “escribir”; es una sola cosa, una única cosa, algo acaso innominable, pero que ella no ha descuidado nunca. Me recuerda el pasaje de los Evangelios en que Jesús dice a Marta: “He aquí que una sola cosa es necesaria”.

Para ahondar en algo de lo que he dicho anteriormente, permítanme citar unas palabras de Eliseo Diego, que fue el primero en proclamar que Fina, su hermana de vida, había escrito “algunos de los poemas de más apasionada belleza que se hayan compuesto en lengua española desde que asomó el mil novecientos”.

Esto es lo que escribe Eliseo en la solapa de la primera edición del poemario Visitaciones:

“Una frontera muy sutil separa a la literatura de ese otro orden del espíritu donde, sin enterarse mucho de sí mismos, el arte y el ser se confunden. Por él es que se ha movido siempre Fina García Marruz, tal como avanzaba por la feria la joven de la balada irlandesa, cuyo simple paso iba orientándolo todo a la poesía. Desde niña, y sin que ella o los demás pudieran remediarlo, comenzó a irradiar su extraña luz sobre el contorno, convirtiendo a sus tías en las conmovedoras criaturas que pueden verse en Las miradas perdidas, y a los barrios, parques y niños, en los barrios, parques y niños más de veras que haya nadie soñado nunca. Pero, claro, una niña, una joven, una mujer así, mal pueden comprender la necesidad de hacer un libro con lo que para ellas es la naturalidad misma, de modo que no es raro que entre el primero y este, medien unos cuantos años y no pocas trampas afectuosas de varones letrados”.

Ya comienza a ser vox populi que Fina García Marruz nunca se ha ocupado ni mucho ni poco de la publicación de sus libros –un poco como en aquella historia fantasiosamente atribuida a Oscar Wilde por Lezama, según la cual Wilde escribía sus poemas en papelillos de cigarro, que después fumaba, diciendo: “bueno, lo interesante es escribirlos”. Pero lo que ahora quisiera recordar es otra anécdota que ilustra hasta qué punto en su persona y en su obra se verifica aquella sentencia de los Evangelios: “Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda”. Cierta vez abuela Fina tuvo que llenar una planilla, donde debía consignar cuál era su profesión. Sucedió que se quedó genuinamente desconcertada, sin saber qué poner. Tan absorta vivía con su quehacer, y tan connatural le resultaba escribir, que ni siquiera pensaba que aquella podía ser su profesión. Finalmente recurrió a la lógica y logró llenar la planilla: “me he pasado toda la vida escribiendo, así que pondré escritora”, nos dijo. Fue hace muchos años esto, y en su momento no me di cuenta de la lección que implicaría para mí. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda.

Otro ejemplo reciente de esta saludable (y cuán terca, y sutil) inconsciencia, es algo que mi abuela gusta de comentar por estos días: y es que ella nunca ha escrito un ensayo. ¿Cómo?, le digo yo, mientras pienso en el closet lleno de trabajos inéditos que le estamos digitalizando. “Si tú nunca has escrito un ensayo, José Martí nunca escribió un discurso. Eso de que no has escrito un ensayo es una tremenda exageración”. Pero en realidad no le digo esto. Tengo la costumbre de no discutir con ella, no solo porque es difícil, sino porque he descubierto que me aprovecha disentir con ella a solas. Lo que ella me dice tiende a quedar dentro de mí dando vueltas, y al cabo de un tiempo termina revelando algo, como es el caso de esta aparente exageración de que ella en su vida ha escrito un ensayo. Glosando a Pascal, podríamos afirmar que la exageración tiene precisiones que la precisión desconoce. Y yo creo que la precisión que Fina quiere hacer en realidad, es que ella nunca se ha sentido escribir un ensayo. Si la forzáramos a dar un nombre a sus trabajos en prosa, ella los llamaría quizá “invitaciones a la lectura”. Y en efecto, están llenos de citas, a veces extensas, de aquellos pasajes sobre los que quiere dirigir nuestra mirada. Y su lectura jamás se permite abrumarnos, concentrada solo en iluminar su objeto de estudio. Es invariablemente diáfana, a diferencia de tantos ensayos, a veces valiosos, pero cuya divisa pareciera ser: “Sólo sé que no sé poco”. Y entonces comprendo que tiene razón. Ella nunca ha escrito un ensayo. Sino que siempre hizo una invitación, irrechazable, a la lectura. Y en este sentido, probablemente Martí tampoco escribió nunca un discurso, sino siempre tan solo una invitación, lo más persuasiva que pudo, a ser hombres.

Yo no aspiro a que esto que escribo sea otra cosa que un testimonio de mi fascinación por Fina García Marruz y una invitación a su lectura, aunque comprendo cuán mal posicionado estoy para ello, pues (quizá algunos de ustedes dirán que) la recomendación viene de muy cerca. Pero confío en que sabréis oír lo que yo tal vez no estoy sabiendo decir. En cualquier caso, voy a escoger tres ejemplos, tres rasgos, como el tres representa la totalidad o el infinito, voy a elegir tres cosas para llamar sobre ellas vuestra atención. Perdónenme si resultan ser obviedades, y perdónenme más si resultan incomprensibles.

La mirada de Fina García Marruz posee la profunda originalidad que está reservada a quienes no tienen “rebeldía menor”, y en quienes la inteligencia es tanto una travesura de la gracia como una forma de la misericordia. En las palabras con que agradecí, en su nombre, el Premio Reina Sofía en Salamanca, cité el distingo que hace abuela entre la fama y la gloria:

La fama y la gloria son como dos hermanas gemelas de muy distinta condición. Si la gloria es tan delicada que no perturba el sueño de los vivos y prefiere llegar al de los muertos, la fama es vocinglera, efímera, perturbadora por excelencia, tan indiscreta como discreta la primera, tan fastidiosa como la otra encantadora. La gloria visita a todo artista, a todo poeta que ha logrado al fin esa «cosa de belleza» que, al decir de Keats, es «alegría para siempre». Gozo de crear que sintió el primero, el Creador por excelencia, cuando, según el génesis, vio que todo estaba «bien hecho». La fama en cambio, es vanidosilla, engríe y levanta por encima de los otros. Toda gloria es secreta, como lo es el acto de amor.

Este tipo de oposición de dos cosas hasta entonces usadas como equivalentes, indistinguibles, ha sido una lección importante y cotidiana de Fina, y es la primera de las tres cosas que mencionaré. Así pues, la fama es lo contrario de la gloria, lo simple es lo contrario de lo sencillo, la fragilidad es lo contrario de la delicadeza, lo misterioso es lo contrario de lo desconocido, y el dogma es lo contrario de lo dogmático. Es tentador extendernos en la enumeración de estos reveladores distingos, o detenernos en cualquiera de ellos, pues cada uno nos hace la impresión de un arreglo floral, compuesto por una joven durante un paseo primaveral por el monte de Poesía, que por la tarde se convierte en el monte de las verdades. Semejante mirada hubiera hecho las delicias de Gilbert Keith Chesterton, como maravilló a Lezama, y deslumbró a Ramón Gómez de la Serna, quien afortunadamente pudo leer el extenso y conmovedor ensayo que Fina le dedica, y que dio pie a un breve pero enjundioso intercambio epistolar, que ella atesora, y que nosotros también atesoramos.

Lo segundo que quisiera subrayar “con el canto de la uña”, como tal vez diría Lezama, para quienes se acercan por primera vez a la obra de Fina García Marruz, y descubran cuántas cosas propias ha tenido y tiene para decir esta poeta, es que no pasen demasiado deprisa por sobre el hecho de que una creadora de este calibre haya dedicado una parte considerable de su tiempo y energías de vida a la figura de José Martí. Y no digo más.

Y lo tercero es esto: si fuese yo ensayista, o estudiante de letras, escribiría un trabajo sobre la oración subordinada en la obra de Fina García Marruz. Pues podría entresacarse de su ensayística un ramillete de conceptos deslumbrantes no desarrollados más allá de lo que cabe en una oración subordinada. Nunca son conclusiones al término de una argumentación, sino fulguraciones que iluminan un camino que conduce siempre hacia otra parte, pero fulguraciones que parecen estremecer el sendero que pisamos, borrando las lindes entre ética y estética, o entre poesía y prosa. Como cuando dice, hablando en este caso del llamado arte por el arte: “como si algo pudiese constituirse en un fin en sí mismo sin negar la esencia de la caridad”. O cuando hablando de Lezama, aclara, más breve aún, “es el encuentro con la otra dureza, no la dureza de la vida sino la de la luz”. O este rapidísimo destello, dedicada a unas palomas que remontaban en círculos una plaza: “Libres, como la ley por dentro”.

Quiero terminar con una aplicación práctica de este modo de ver las cosas que he descubierto en mi abuela Fina. Propondré que la libertad no es lo mismo que las libertades, y que a veces puede ser lo contrario a ellas. Las libertades (en el sentido de derechos humanos y civiles) son muy deseables, son aspiraciones muy legítimas, y se ha vertido mucha sangre por ellas. Pero si bien las libertades lo hacen a uno “sentirse persona”, lo característico de la libertad es que lo hace a uno sentirse joven. El amor es en realidad la única experiencia liberadora. Y la libertad, tan solo otro de sus nombres. “La capacidad de hacer cosas por amor” –esa formidable definición que nos da Rudolf Steiner– es lo que nos hace vivir en plena libertad, y no las libertades que nos sean otorgadas o negadas, aunque estas puedan y suelan contribuir a nuestro bienestar. Hacer cosas por amor es la libertad que uno mismo se da, y lo que pone las cosas en su sitio. No conduce necesariamente a una vida larga, o siquiera confortable, pero una cosa es segura: se siente como beber de la fuente de la juventud. Puedo decir que he visto y sentido ese misterio de la juventud defendido en la vida-obra de Fina y Cintio “como una fantástica esperanza”.

![]()

Hoy, 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, Cuba Posible entregó el “Premio por el servicio a la Nación monseñor Carlos Manuel de Céspedes”, a Fina García Marruz.

En su edición anterior, el reconocimiento se otorgó a la Gira por los barrios, de Silvio Rodríguez.

La poeta que fue del poeta su sombra

un día se vio sin él.

Quedó ella en sí misma.

Irradió por cada poro su propia luz.

Tanto átomo de luz la fue elevando alto

y se hizo inalcanzable.

Quedó el poeta solo

en su asombro.

José Adrián, una viñeta a tu emotivo artículo. Cuando en febrero de 2015, tuviste la delicadeza de dejar a un amigo poeta peruano, Óscar Limache, y a mí, tener el honor de visitar a Fina en su oficina, pasaron cosas increíbles. Además de descubrir que su amor por el silencio se rompió entonando habaneras, boleros y vals peruanos con nosotros, durante tal vez 20 minutos, donde saberse un certero verso de Martí no era algo impostado sino que corría por sus venas, que formaba parte de su lenguaje, de su forma de expresión, Fina nos reveló que uno de sus pasatiempos favoritos era recoger (aprenderse de memoria) los dichos de los cubanos. Y no cabe duda que se sabía unos cuántos y su memoria lograba catalogarlos por etapas de la historia de Cuba. “¿Por qué no escribirlos y hacer un libro sobre dichos cubanos?”, preguntó Limache, a lo que ella respondió (lo replicaré, pero no literalmente), “porque está en mi cabeza, yo disfruto recopilando esos dichos, a veces los escribo en alguna hoja, pero no creo que a nadie le pueda interesar”. Para mí se conecta con lo que escribes sobre lo que decía Lezama sobre Wilde y sus poemas en una hoja de cigarrillo y ese “lo interesante es escribirlo”. Y te cito: ” Hacer cosas por amor es la libertad que uno mismo se da, y lo que pone las cosas en su sitio”. Ahora esta anécdota adquiere un nuevo significado para mí. Gracias José Adrián, otra vez.