Llegamos cuando se estaba yendo a otras labores. A Roberto Fernández Retamar no lo tuvimos frente al aula, pero resultó un imprescindible para los muchachos que a mediados de los años 70 ingresaron en la Escuela de Letras y Arte, convertida en Facultad de Filología por obra y gracia de los tecnócratas del Ministerio.

Primero fueron sus poemas, que circulaban de mano en mano y muchas veces leíamos en el Parque de los Cabezones, junto a los de Ernesto Cardenal, Juan Gelman, Mario Benedetti y Roque Dalton.

Había en ellos una manera inconfundible de insertarse y apropiarse de la poesía conversacional latinoamericana –que Roberto, por otra parte, estudió de manera insuperable–, lejos de la mojiganga y el facilismo que terminarían convirtiéndola en retórica y pura hojarasca. Después vinieron sus ensayos. Si hubiera que definir en una sola palabra el significado de su obra en estos dominios, lucidez sería, sin dudas, la más apropiada.

Roberto aportó conciencia identitaria a una generación que estaba tratando de encontrarse a sí misma en un contexto de cambio y viraje.

Nos demostró la validez de aquel apunte de José Martí, a quien él estudió y decodificó como pocos: “nosotros tenemos la necesidad de la expansión. El mundo entero nos interesa. De Francia la luz, y de España y de Inglaterra, y de los Estados Unidos”.

Y lo hizo reaccionando contra constructos etnocéntricos, el núcleo duro de una ensayística que tiene en Frantz Fanon, Edward Said y Noam Chomsky tres de sus hermanos naturales. “Calibán”, “Martí en su (Tercer) Mundo” y “Para una teoría de la literatura latinoamericana” constituyeron verdaderos marcadores, incluso hasta en sus aspectos más polémicos, sin los cuales una obra no lo sería de veras.

Y también con historia y estilo, rayando la página como los dioses y con esa capacidad de montarse sobre los hombros de una tradición integrada por el propio José Martí, Enrique José Varona, Fernando Ortiz, Juan Marinello, Raúl Roa, Ramiro Guerra y su admirado Jorge Mañach.

No por azar Jorge Luis Arcos, uno de aquellos jóvenes de entonces, hoy uno de los más importantes críticos literarios cubanos y el mejor conocedor de la obra de Roberto entre nosotros, ha podido afirmar con razón que “sus ensayos despliegan una de las prosas más funcionales y, a la vez, más límpidas de la ensayística iberoamericana”.

Ahora que se ha ido, quisiera evocarlo con uno de aquellos poemas que leíamos en los bancos de Zapata y G, y en aquel parque de la Colina, con la intuición de estar, ya desde entonces, en presencia de un clásico, ese lugar que lo separa de una vez y por todas de la muerte.

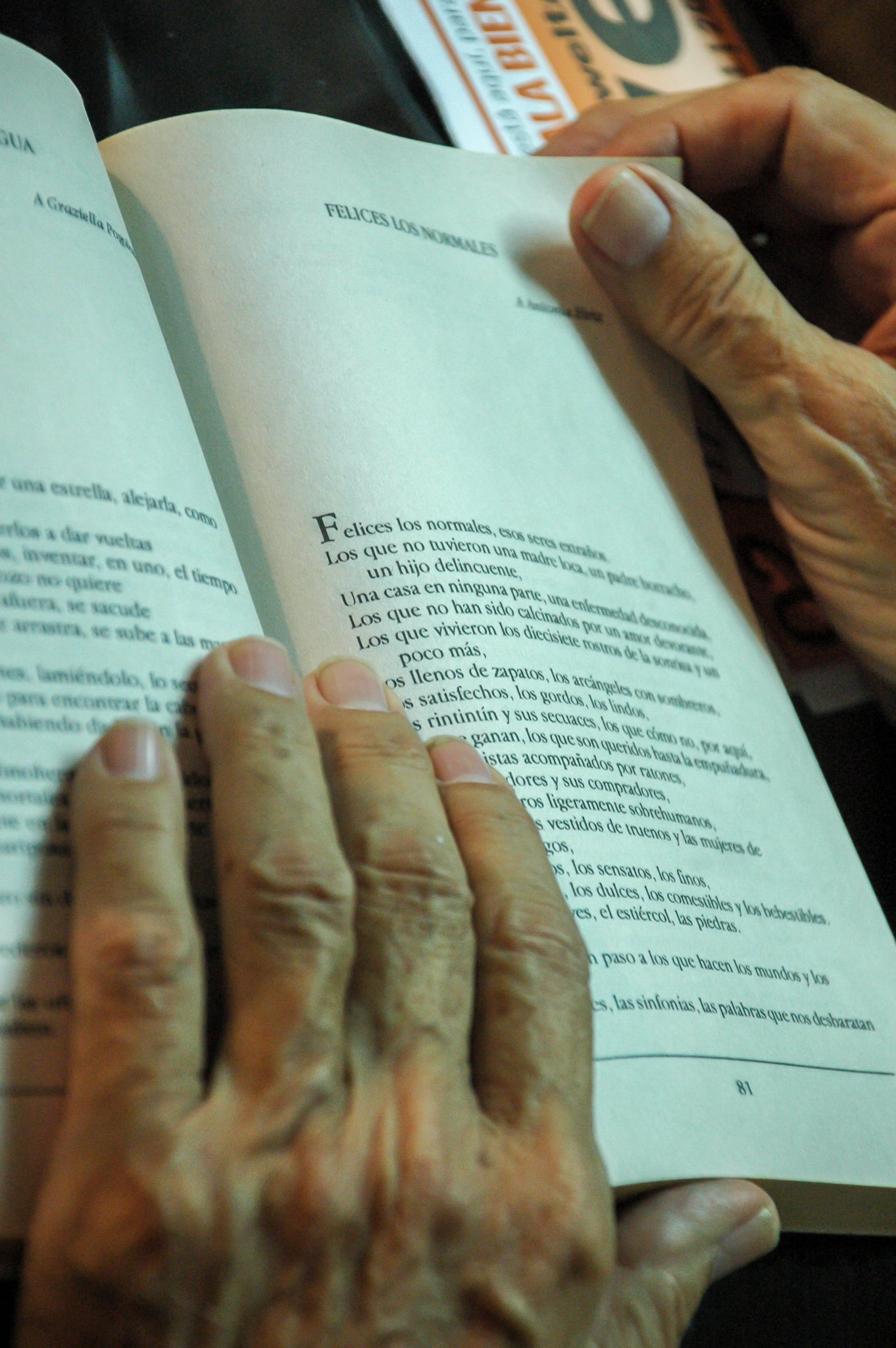

Felices los normales

A Antonia Eiriz

Felices los normales, esos seres extraños.

Los que no tuvieron una madre loca, un padre borracho, un hijo delincuente,

Una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida,

Los que no han sido calcinados por un amor devorante,

Los que vivieron los diecisiete rostros de la sonrisa y un poco más,

Los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros,

Los satisfechos, los gordos, los lindos,

Los rintintín y sus secuaces, los que cómo no, por aquí,

Los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura,

Los flautistas acompañados por ratones,

Los vendedores y sus compradores,

Los caballeros ligeramente sobrehumanos,

Los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos,

Los delicados, los sensatos, los finos,

Los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles.

Felices las aves, el estiércol, las piedras.

Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños,

Las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan

Y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos

Que sus padres y más delincuentes que sus hijos

Y más devorados por amores calcinantes.

Que les dejen su sitio en el infierno, y basta.