Cuando gugleamos “clean room+juan domínguez” hay algunas opciones para pinchar. Uno de los enlaces nos lleva a una crónica de un espectador quien, como yo, estuvo los primeros minutos preguntándose “esto pá dónde va” y en breve cayó: “esto es el primer episodio, de eso se trata”. Así nos dijimos los dos, él en Madrid hace dos años; yo, el pasado domingo en el corazón de La Habana.

Juan Domínguez llegó a la Isla de la mano del Laboratorio Ibsen. Plataforma de Experimentación Social, un dispositivo escénico que pone en jaque las tradicionales formas de organización y producción teatrales cubanas. Aprovechando el contexto de las Residencias Ibsen –experiencia del Laboratorio con la colaboración de la Embajada Noruega en Cuba, la cual incluye justamente eso “residir, convivir, crear, resistir…” en un espacio común durante un período–, Domínguez tocó puerto habanero. Pero La Habana se le hizo chiquita, y Ciego de Ávila fue también escenario del taller Desdoblando sensibilidades durante unos días.

Habíamos escuchado sobre Clean room y el trabajo de Domínguez en tanto coreógrafo, performero y gestor. Habíamos escuchado, solo escuchado. Nos faltaba la experiencia de estar/ser Juan Domínguez.

No es la primera vez que muchos nos hacemos la pregunta de para qué sirve el teatro, en caso de que deba servir para algo, digo yo.

Clean room y los cinco episodios comprimidos en un solo día en La Habana, nos da algunas respuestas, no todas.

El teatro sirve para estar en un lugar común, para estar con el otro, para ser el otro, para preguntarnos, para no respondernos, para compartir, para el convivio, para soñar, para hacer un viaje imaginario, para recolocarnos, desplazarnos, dudar, gozar, sufrir, para hacernos ciudadanos conscientes de nuestra ciudadanía, para decir “hasta aquí”, para ser rebeldes, para estar incómodos, para ser poéticos y sentirnos poéticos, para mentir, para sanarnos y enfermarnos, para seducir, para sucumbir, para ser el centro del mundo, para ser otros, inadvertidos, poca cosa o todo lo contrario, para sincerarnos, para dejarnos llevar, para resistirnos, para escuchar, para mirarnos y que nos miren, para reírnos de nosotros mismos, para ser patéticos y complacientes, para conspirar. Si alguien tiene duda sobre la pregunta, para qué sirve el teatro, en Clean room hay pocas respuestas y más interrogantes.

La Alianza Francesa en el Prado habanero, la casa que fuera originalmente residencia del presidente cubano José Miguel Gómez, fue la sede de este peculiar recorrido y movimiento “occupied”. Más de sesentas personas tomaron la mansión de arriba abajo cumpliendo las indicaciones de un facilitador que nos decía adónde ir. En los salones, una voz, cercana y omnipotente, nos orientaba qué hacer, nos hacía aceptar las reglas de un juego muy en serio.

Desde la escalera principal, casi sin darnos cuenta, comenzamos el primer episodio. En una narrativa fragmentada que provocaba cierta extrañeza, algunos de los presentes entraban en un diálogo aparentemente caótico, inoportuno pero que tenía que ver justamente con una descolocación sutil que más tarde marcaría toda la experiencia. Desde el primer peldaño de la majestuosa escalera, entramos en los créditos de esta serie de varias temporadas. Una historia de vida se encadenaba a otra y así sucesivamente hasta ser partícipes de trozos de vida, biografías peculiares, comentarios rutinarios sin importancia, datos históricos que nos ubicaban en un tiempo y espacio, información de algunos de los presentes que de repente nos resultaba interesante. Era mirar y escuchar al otro, al que pudiera despertar interés en una guagua, en una cola pero que no sabemos quién es: el desconocido que adquiere rostro y voz, que tiene nombre o al que a veces tememos. De alguna manera, nos humanizamos, nos socializamos en medio de la apatía. Ahí, una primera respuesta: sirvió para eso, para saber del otro y para escuchar. En definitiva, una práctica política. Se dice fácil lo que no es.

Construir la polis, restaurar la polis, la comunión del teatro, las fronteras invisibles, dejar la marca del paso de gato, lanzarnos al salto del deseo, la desutopización de la utopía, montar la ucronía, la historia paralela. Y ya estamos sobre cojines, en un amplio salón, callados y pacientes. Ya estamos en los créditos del segundo episodio: el viaje. Hagamos un viaje, pensemos un viaje, soñemos juntos un viaje. Silencio.

Cerrar los ojos y dejarse llevar: lo sensorial, lo imaginativo, lo cerebral. Un viaje de los sentidos, las ideas, las metáforas, los temores, los deseos, las frustraciones. Una sanación. La percepción de la belleza. ¿El teatro tiene que ver con la belleza, con la plenitud, con la libertad? Estas palabras no se dicen, pero están. Y con ese viaje imaginario llegamos al final del segundo episodio. Click. Sigamos por aquí, nos dice Lea. Y con ella subimos a la azotea y allí nos esperan unos muchachos en una descarga de ¿jazz?, ¿música electrónica? No importa. Allí estamos todos, danzando algunos bajo el cielo a punto de partirse en dos. Subimos al mirador y desde allí vemos qué parte del Prado fue de Chanel y cuál tiene aún las huellas de nosotros. “No sé adónde va esto, pero esta volao”, alguien dice. Un domingo sin sol, pero con Juan.

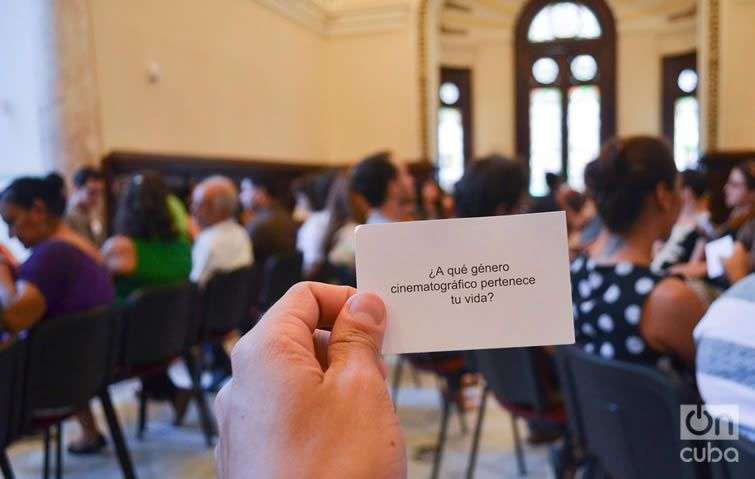

Luego la “serpiente” nos coloca frente al otro y comenzamos a preguntarle en nuestros pensamientos, guiados por la voz omnipresente, cándida y firme. Nos reímos, simpatizamos, nos relajamos, gozamos del otro, y nos gusta que el otro goce de/con nosotros. Buscamos debajo de nuestro asiento una tarjeta: “¿A qué género cinematográfico pertenece tu vida?”. Nos sonreímos, pero nadie responde. Nos quedamos callados y escondemos a qué género cinematográfico pertenece nuestra vida. Ni muerta lo digo, pero igual sonrío. Terminó el cuarto capítulo. A la cena. En cada mesa una botella de vino. Tinto, prefiero tinto. El camarero va colocando los platos en un ciclo lento, bien servido, decente y correcto. Con los platos vienen las tarjetas, más preguntas: locas, inoportunas, raras, ¿y esto?…Pero conversamos y no nos detenemos en lo que respondemos o en lo que callamos. Nadie pregunta en alta voz. Luego de la cena, brindamos: sidra en mano y un largo poema en la voz de Marticaminipunto, la misma que nos había orientado en los episodios anteriores. Un hermoso, contundente poema que celebra lo bueno y verdadero. Lea aparece y dice, tomen sus pertenencias, vamos a salir.

Una Girón. Algunos cantan: “chofer, chofer más velocidad…” Y nos sentimos tan bien, pero tan bien. Nos sentimos radicales. Juan Domínguez sube la parada y nos conduce a la lanchita de Casablanca. El fin de Clean room a los pies del Cristo de La Habana. Esto no lo esperábamos. Qué gozancia, qué bienestar. ¿Es ingenuo el teatro? ¿Qué hay detrás, delante, en el medio? ¿El teatro somos nosotros y tú? Brindamos, se canta un tema de Juan Gabriel, uno de los autores de nuestra educación sentimental. Las luces de la ciudad apenas nos alumbran. Juan Domínguez es una silueta frente a la bahía.

Clean room es una miniserie concebida y dirigida por Juan Domínguez, creada con la colaboración de María Jerez, Sara Manente y Alice Chauchat.