A la memoria de Yadier Pedroso.

Durante los últimos diez años he escuchado decir en innumerables ocasiones que el equipo cubano del tercer Clásico Mundial de Béisbol es el mejor que hemos presentado en estos eventos. Jugadores, fanáticos apasionados y periodistas cubanos y extranjeros de notable experiencia siempre me han transmitido esa idea sobre aquel elenco, que estuvo al mando del explosivo Víctor Mesa.

Cuando se mira aquella nómina de 2013, se puede concluir que, en efecto, la escuadra tenía muchas fortalezas. Hasta diez peloteros del equipo llegaron después a Grandes Ligas, y algunos de ellos han dejado una huella extraordinaria en el mejor béisbol del mundo. Por solo mencionar dos, José “Pito” Abreu ganó el premio de Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2020, mientras Yulieski Gurriel fue campeón de bateo y Guante de Oro en 2021, además de conquistar dos anillos de Serie Mundial (2017 y 2022) con Houston.

Al margen de las estrellas en el terreno, todos los focos del Cuba en el tercer Clásico se los robaba el mítico “VM32”, un director con dotes histriónicas y una enorme capacidad para captar la atención y soportar la presión. Su nombramiento al frente de la escuadra representaba un cambio radical respecto a las dos primeras ediciones del torneo, en las cuales ejerció de mentor el santiaguero Higinio Vélez, mucho más reposado en su labor.

Víctor, un auténtico torbellino, aportaba mucha energía y le daba un sabor más dinámico a la puesta en escena del equipo, lo cual se traducía en esperanza para los amantes de este deporte y los fieles seguidores de Cuba en el Clásico Mundial.

Para la prensa designada a la cobertura del evento, trabajar con el 32 era un reto tremendo. Podía pasar del escándalo al homenaje en cuestión de segundos según las preguntas, los análisis o el resultado mismo. No obstante, estábamos todos convencidos de que si alguien tenía capacidad para convertir la selección en un equipo competitivo, era la “Explosión Naranja”.

Víctor, más que hacer una escuadra, diseñó un equipo para ganarles a quienes habían sido la “bestia negra” de Cuba en ediciones anteriores: Japón. “Ese equipo no me gana más, así que apúntenlo desde ahora, se lo digo”, nos comentó. Ciertamente ganarles a los samuráis nos pondría a la altura de los mejores y nos ayudaría a vencer a cualquiera.

Aquellas fueron sus palabras, recuerdo, a nuestra llegada e incorporación a los entrenamientos del Cuba en Fukuoka, donde nos recibieron con un frío tremendo (sensación térmica de 0 grados Celsius) tras un viaje infinito desde la isla hasta Asia. Fueron días difíciles en lo personal: mi pie izquierdo reventó y me causó una linfangitis con dolores y fiebre. Tuve que lidiar con aquello en el día a día, procurando que no afectara la calidad del trabajo.

Visiones

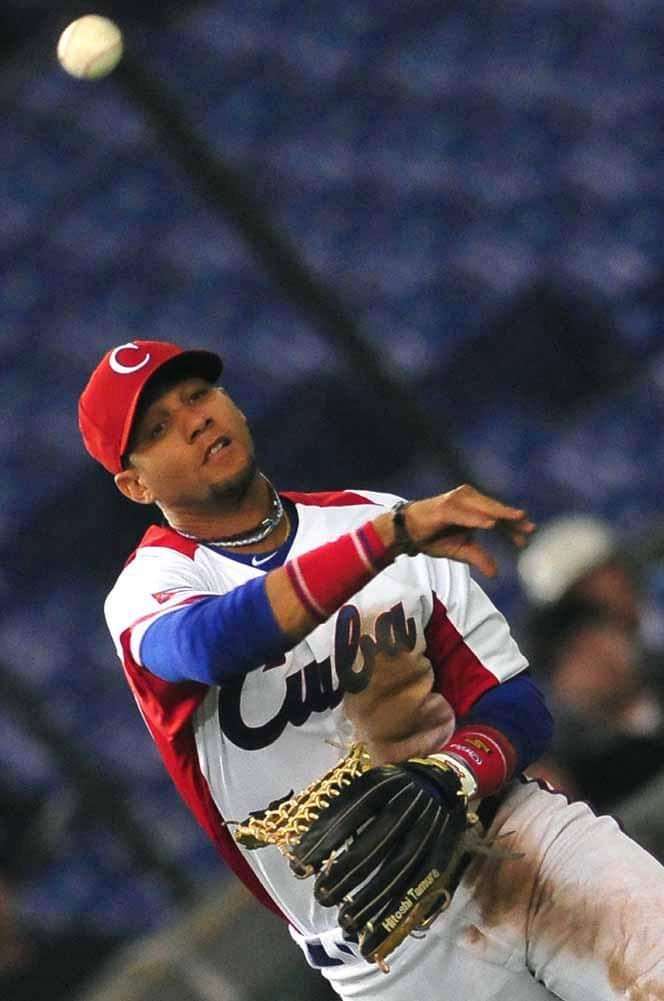

Con maestría de orfebre, Víctor Mesa había escogido las piezas necesarias para contener al doble campeón del Clásico y al menos aspirar a emular la mejor actuación cubana del primer torneo en 2006. Por una parte, apostó por el talento de “Pito” Abreu, Yuli Gurriel, Frederich Cepeda o Alfredo Despaigne, todos con suficientes horas de vuelo en la arena internacional. Por otra, impregnó un sello distintivo con la inclusión de algunos jugadores que, en situaciones determinadas, darían un toque mágico a sus estrategias. Solo Víctor tuvo la capacidad de visualizar a Yasmany Tomás, Raisel Iglesias, Andy Ibáñez o Luis Felipe Rivera, quienes encajaban en su plan táctico y en una perfecta dinámica colectiva.

Tuve la oportunidad de percatarme de ello por mi puesto de trabajo en el terreno, muy pegado a la realidad del equipo en el banco, donde disfruté y además soporté una alta carga emocional, casi al límite del sufrimiento, por las visiones, las vivencias y los detalles que en muchas ocasiones se escapan de las cámaras y de las miradas de otros colegas situados en posiciones distantes.

La cercanía cambia la perspectiva sobre un partido, sobre el deporte en sí, y hace que se respete mucho más a los guerreros que saltan a la grama. Desde allí, al pie del dugout, me di cuenta de que el béisbol es una filosofía de vida; de que cada equipo tiene una forma diferente de interpretar el juego según su historia y su cultura.

Para Japón, por ejemplo, todo es cuestión de honor. Su juego es casi exacto, pensado, estudiado y analizado hasta la saciedad. Para Países Bajos, la acción se centra en la conquista; más que ganar, el objetivo es dominar al contrario. En cuanto a Estados Unidos, la esencia es demostrar por qué son inventores y renovadores perennes de este infinito deporte; mientras para República Dominicana, el béisbol representa liberación, desfachatez y bachata bajo el eslogan de Banana Power.

Cuba, por su parte, está en un limbo de sensaciones, atrapada entre las glorias del pasado y las frustraciones de los nuevos tiempos. Eso, indiscutiblemente, marca la diferencia y genera miradas de incertidumbre entre los jugadores, quienes en ocasiones se ven en medio de un marasmo y superados por la realidad. Precisamente esto era lo que Víctor Mesa trataba de evitar en la preparación del equipo, haciendo énfasis en rescatar la confianza que se necesita para llegar a la victoria.

Acciones

Contrario a lo que muchos puedan pensar, los métodos de “VM32” no se basaban solo en gestos bruscos o palabras subidas de tono. Se enfocaba mucho en los pequeños detalles, en el trabajo personalizado y en la corrección de las deficiencias que tenían algunos atletas, a sabiendas de que el contrario, por manual, había estudiado el equipo y buscaría golpear en los puntos débiles.

Por ejemplo, al final de un entrenamiento agotador, Víctor le lanzó a Yasmany Tomás un aproximado de 50 pelotas del centro de home hacia afuera. De esta manera, le dibujaba el escenario que más explorarían los rivales en su contra y le decía: “Imagínate el estadio a full, bote lleno y en tus manos la posibilidad de ser campeón. Hasta que no des tres jonrones por el jardín derecho, de aquí no nos vamos”. Tomás comprendió que era en serio, se centró y los dio. Si no, estaríamos todavía en aquel terreno.

Con Luis Felipe Rivera la comunicación era muy frontal. “Tú, centrado todo el partido, analiza en cada momento al lanzador porque vas a salir en un turno y voy a necesitar que me adelantes al corredor, y si das un jit, perfecto”, le indicaba.

En el caso de Andy Ibáñez, el tratamiento fue casi paternal. Le daba confianza todo el tiempo y le confirmaba que lo suyo era atrapar cada bola (“fildiables” o no) a la defensa y llegar a las bases de cualquier manera. “Detrás viene la caballería”, le afirmaba una y otra vez.

Vivencias

Si el primer Clásico Mundial de Béisbol es una de las mejores experiencias de mi carrera, la tercera edición fue la que viví con más intensidad. En ocasiones terminaba exhausto en mi soledad, rodeado de aficionados y colegas asiáticos, sin opción de compartir con nadie todas las emociones que sentía durante el vaivén propio de un partido de pelota.

Cada juego de un evento como este, marcado por la tensión extrema y la competitividad al límite, es un ejercicio de desgaste que suele extenderse por tres o cuatro horas infinitas. El día del pleito decisivo contra Países Bajos (del cual no me gusta hablar por el cruel desenlace y la magnitud de la derrota), al concluir, casi no podía moverme y solo me dejé caer en una banquetica incómoda que nos daban para trabajar, diseñada para seres pequeños y no muy pesados, la antítesis de mi persona. Sentí que había envejecido en aquel encuentro de 3 horas y 52 minutos en el Tokyo Dome.

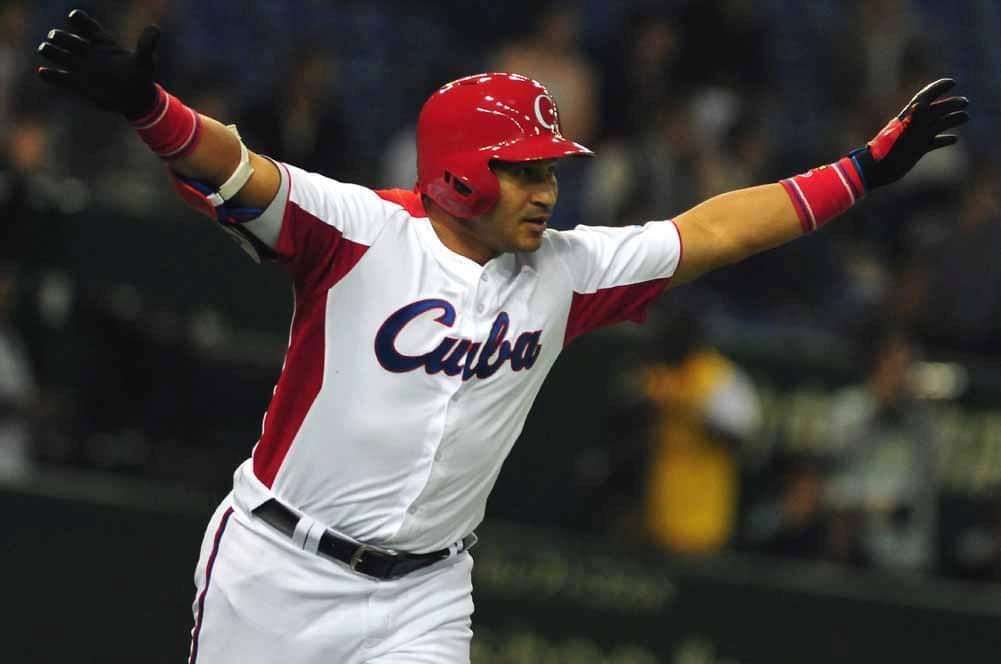

Como siempre, más allá de la derrota, quedan las vivencias y los recuerdos del equipo o de jugadores que marcaron diferencias. Es el caso del matancero José Miguel Fernández, de quien no se habla lo suficiente para lo mucho que aportó al conjunto con su entrega, liderazgo y joseo constante.

En ocasiones, la única voz que se escuchaba desde el terreno o del banco era la de José Miguel. “¡Vamos, equipo, que sí se puede!”, “¡Vamos, que los cogemos!”, “¡Arriba, capitán, que tú eres grande!” o “¡Déjame llegar, que yo se la doy!”. Eran sus cánticos de guerra, los cuales acompañó con un rendimiento excepcional con el madero (promedió .524, con 11 jits, 6 impulsadas y 7 anotadas en seis choques).

El matancero era entonces de lo mejor a la ofensiva en Cuba. Si bien al campo no ofrecía grandes prestaciones, con el bate tenía una capacidad de ajuste impresionante y los atributos propios del jugador perfecto para la hora cero. Mientras el cañaveral estaba ardiendo para el resto, José Miguel Fernández se paraba con una serenidad y una seguridad que nos hacía ver la luz al final del túnel. Ese también era el espíritu de Raisel Iglesias, quien siempre pidió la bola cuando estaba la candela andando.

De los episodios de esos días, me quedo con anécdotas que resaltan el sentimiento profundo del cubano por su béisbol.

En una ocasión, Víctor Mesa puso a flor de piel los contrastes de su personalidad, cuando saltó de su pública insatisfacción con la prensa cubana ante los reiterados comentarios sobre el posible cambio de turno al bate de un jugador que no estaba rindiendo, al efusivo y alentador abrazo a un colega que lloraba tras la derrota final.

“¡Qué lindo, como llora! Tranquilo, sé que duele, pero recuerda, es solo un juego”, dijo el 32 en un momento que descubrió la sensibilidad que se esconde detrás su coraza de hombre intransigente.

Otro día, antes de un partido, tuve la oportunidad de llegar al banco del equipo cubano para hacer algún trabajo previo y me encontré sentado frente a Yulieski Gurriel. En silencio, cargado, el 10 buscaba un espacio de soledad para liberar el gran peso que siempre le tocó llevar. Enseguida me percaté de que era uno de los clásicos momentos en que no sabes qué hacer; pero tuve la certeza de que no podía quedar inerte.

Aproveché la oportunidad que en ocasiones da esta bella profesión y se me ocurrió una pregunta loca por las circunstancias y por el personaje que tenía enfrente.

—¿Por qué juegas pelota? —le lancé.

—¡Porque es mi vida! —respondió Yulieski.

Atónito, solo pude decirle que se olvidara de todo y disfrutara; que nunca dejara de disfrutar. Justo en ese instante vi cómo a su rostro regresó una expresión de felicidad, la misma que percibí en Ismel Jiménez cuando nos regaló una apertura “nivel Dios” contra Brasil, o en Frederich Cepeda cada vez que desenfundaba su bate como un samurái, a la zurda o a la derecha.

Entre tantas historias, recuerdo también las dilatas conversaciones que cada noche sostenía por chat con “Pito” Abreu, en las cuales mostraba derroche de conocimientos sobre su juego, sus turnos al bate, los lanzamientos que le hacían y sus respuestas. Comprendí que estaba a otro nivel, que necesitaba probarse más arriba y que tendría una bella carrera dondequiera. La vida y el propio Abreu me darían la razón…

Mirando atrás, fueron días de emociones y de esperanza por lo mucho que nos acercamos al objetivo de meternos de vuelta entre los cuatro grandes del Clásico. Por supuesto, hubo momentos de dolor por perder la oportunidad de cumplir el sueño, que era el de millones de fanáticos cubanos de todo el mundo.

Luego de la derrota final contra Países Bajos el 11 de marzo, emprendimos el viaje de regreso a La Habana, el cual guardo con particular sentimiento. Esos vuelos siempre eran enriquecedores. Podía alimentarme de anécdotas e interioridades que por lo general no trascienden durante los torneos. Pero este retorno fue especial por el intercambio con el estelar lanzador Yadier Pedroso, el último que sostuvimos.

Ponderando la amistad de años que teníamos, Pedroso me preguntó si tenía alguna pelota de recuerdo del campeonato y le respondí que no. Había agarrado una y quería llevármela, pero se la regalé a un niño que se fue feliz, y con él, yo. Yadier me dijo: “Agarra la mía, sé que las tienes todas desde el primer Clásico”.

El gesto me marcó para siempre. Sería la última vez que nos veríamos. El 16 de marzo, solo unas horas después de llegar a Cuba, Yadier Pedroso falleció en un accidente de tránsito que nos conmocionó a todos. La pelota que me obsequió la guardo no como la pieza coleccionable de un evento, sino como la conexión con el amigo y su alma infinita y noble.

Continuará…

Entregas anteriores de la serie: