Adentro del estadio Morumbi, en Sao Paulo, los once brasileros corren. El anfitrión inaugura la Copa América y, sin despeinarse, gana por 3 a 0 a Bolivia. A la misma hora, pero lejos de las tribunas, miles de brasileros y brasileras también se agitan. No transpiran buscando goles, sino esquivando las balas del olfato policial.

En las calles de Rio de Janeiro, donde estoy, hay represión. El contraste (o la similitud) descansa en una convergencia: la iniciación de la Copa América masculina Brasil 2019 coincide con la primera huelga general al gobierno de Jair Bolsonaro contra la reforma de jubilaciones y pensiones. Miopía o ingenuidad para los creyentes de la casualidad. Pura causalidad: la copa se politiza porque todo fútbol es político. Y más en Brasil, donde se ha hecho de este humilde pasatiempo un elogio a la libertad patriótica o un argumento de la decadencia nacional. El país que recibe a la Copa América atraviesa una coyuntura convulsionada y el fútbol, lejos de anestesiar esas contradicciones, las exacerba.

Huelga general

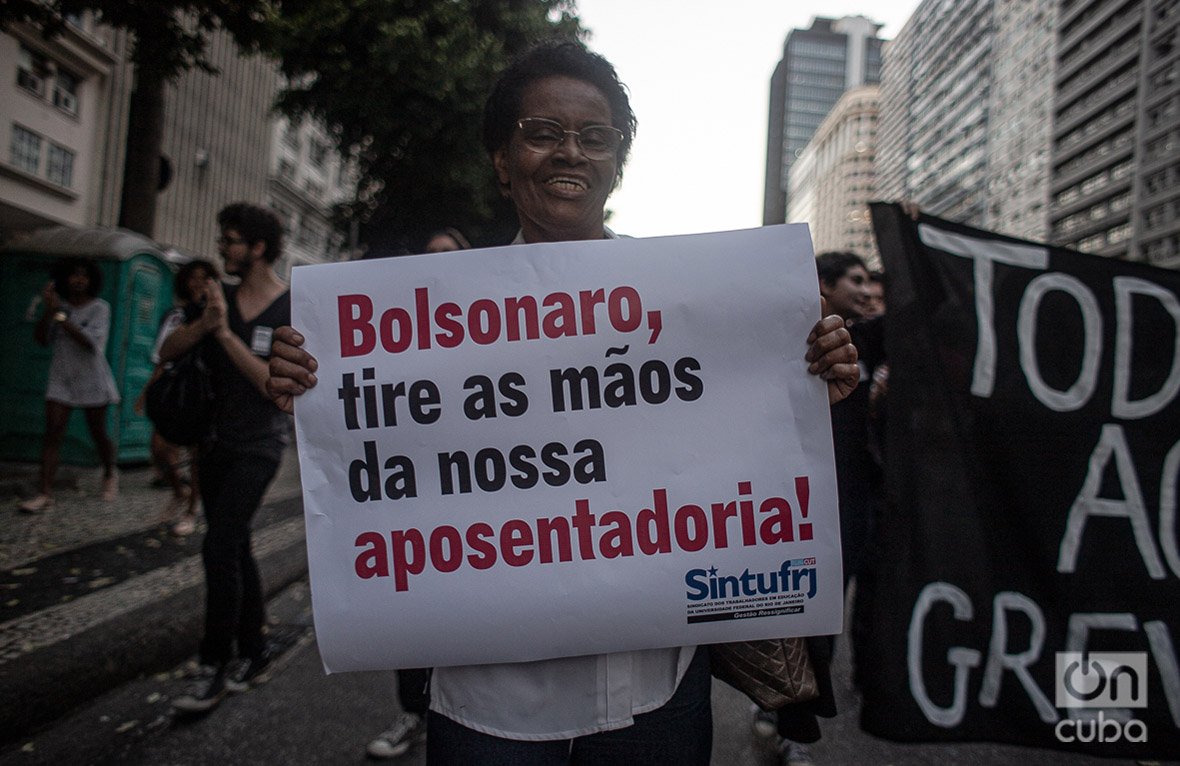

Ante la visibilidad que genera todo mega evento deportivo que gira en torno a una pelota de fútbol, importantes sectores de la sociedad brasilera se movilizaron en el marco de una huelga general convocada por las centrales de trabajadores. Hubo marchas en casi todos los estados del país. Si las demandas eran diversas, el blanco de los dardos fue uno: el gobierno de Jair Bolsonaro. Es que “El Capitán”, tras seis meses de gobierno, acumula más desaciertos que conquistas: tiene una alianza política deteriorada, la economía paralizada, la opinión publica escandalizada y la oposición exaltada. Una debilidad que compensa con su principal fuerza, la de los palos y las bombas.

La principal preocupación entre los manifestantes pasa por la posible reforma de jubilaciones y pensiones que el gobierno impulsa. El oficialismo argumenta que sin estos cambios la economía brasilera es inviable. Que permitiría ahorrar cerca de 265.000 millones de dólares en diez años, la “única solución posible” para paliar el déficit del sistema. La oposición, por su parte, interpreta a la reforma como un “retroceso de derechos conquistados”. Dicen que, de aprobarse, más de 50 millones de personas quedarían afuera de un derecho fundamental. El proyecto aún se redacta, se tacha y se reescribe al calor de negociaciones. Lo que queda claro es que se propone un sistema de capitalización individual que prescriba edades mínimas desde las cuales poder jubilarse. Los militares, base electoral de Bolsonaro, hasta el momento quedan eximidos de la reforma.

Las preocupaciones económicas no se limitan al proyecto mencionado. Brasil, para unos, está estancado. Otros hablan de una recesión moderada. “Crisis!” volvió a ser una palabra cotidiana. Nadie, salvo el gobierno, habla de mejorías importantes. Claro que la malaria económica viene de antes, desde el 2014 hasta 2019 el ritmo medio de crecimiento fue del 0,6% anual. Pero la coyuntura sólo empeora lo estructural. La pobreza e indigencia aumentan. Y el desempleo, pese haber pasado por una reforma laboral, también se incrementa (trepo a 12,4 %). Hoy son millones las familias brasileras empobrecidas, endeudadas y desempleadas. Y el oficialismo, en sus seis meses de gobierno, adolece de méritos para contrarrestar el creciente pesimismo.

Las columnas más animadas son de los estudiantes. Esos que Bolsonaro llamó “idiotas útiles”. En “la educación” se ven los mejores signos vitales, pues está en pie de lucha ante los recortes federales y estaduales del área. Se decretó un ajuste de 1450 millones en distintos niveles de enseñanza. Tan sólo la Universidad Federal de Rio de Janeiro tuvo un bloqueo de 29 millones de dólares de su presupuesto. La izquierdofobía del gobierno federal y estadual ha hecho de la educación un blanco para sus paranoias.

Entre los manifestantes no todo es económico. También se recrimina lo que se sabía: la política represiva, racista y autoritaria en materia de seguridad. Bolsonaro prometió bala y liberalización de armas…está cumpliendo. El Capitán, con la misma lapicera, tachó el “Estatuto del desarme” que Lula había iniciado en 2003 y firmó un decreto en el que amplia considerablemente las personas habilitadas para la portación de armas. Según la ONG “Sou da paz”, la flexibilización de los requisitos para portadores, lleva a que 19 millones de brasileros y brasileras ahora puedan caminar con pistolas. La única industria pujante de la patria bolsomita es la armamentista; las acciones de Taurus, el mayor fabricante de armas en Brasil, treparon por arriba del 70%.

Y esas armas se están usando. Aunque todavía no hay cifras claras sobre los homicidios violentos del nuevo gobierno, cada día nos desayunamos con tragedias. Una de las últimas fue la de aquella familia que recibió 80 tiros de los fusiles del ejército. De las 5 personas que iban en el auto –padre, madre, hija(menor), suegro y amiga de la familia– fue Evaldo Rosa de Santos quien murió, era el padre y conductor. Los militares confundieron el auto familiar con un vehículo robado. La víctima era negro.

Finalmente, en las calles, sobran las referencias al “MoroGate”, es decir, los mensajes que publicó The Intercept sobre conversaciones filtradas entre el entonces juez Sergio Moro y el coordinador de la operación Lava Jato Deltan Dallagnol. Los diálogos ponen en evidencia la imparcialidad y politización del juicio que condenó al ex presidente Lula Inacio Da Silva. Las conversaciones han tenido un profundo impacto político: por un lado, porque Moro es el actual ministro de Justicia de Bolsonaro y símbolo de su “lucha contra el crimen y la corrupción”; y segundo porque, diversos actores, con estas conversaciones, exigen la nulidad de la sentencia a Lula y su pronta liberación.

Este coro de demandas, en este día, parece demasiado para el gobernador de Rio de Janeiro Wilson Witzel, un hombre que, tan solo ayer, dijo que “tiraría un misil en la favela ciudad de dios para explotar a las personas que viven allí”. Con ese odio, con esa impunidad, mandó a reprimir a las fuerzas de seguridad estaduales que se saben protegidos por un gobierno que sienten propio. Hubo bombas, palos, balas de goma, gases, corridas, heridos y detenidos. La Copa América empezó en un país, en una coyuntura, donde la “democracia” bien puede escribirse entre signos de exclamación o interrogación.

¿Pan y circo?

En Brasil, nos es nueva la relación entre movilizaciones callejeras y fútbol. Paso en 1984 cuando una marea humana reclamaba “elecciones ya”. En internet, se pueden ver imágenes de un operario metalúrgico de nueve dedos y un flaco larguirucho jugador de fútbol que, juntos, exigían “democracia”. Hablo de Lula, Sócrates y el ocaso de la dictadura. Fue el fútbol también, lo que entre junio y agosto del 2013 motivó a más de 10 millones de personas a protestar públicamente a lo largo y ancho de 500 ciudades brasileras. Grandes sectores del pueblo brasilero –de orientaciones diversas y estratos sociales variados– estaban descontentos por el “legado” de La Copa del Mundo Brasil 2014. Hubo un encarecimiento del transporte y alquileres; erradicación forzadas de barrios pobres; casos de corrupción; aumento de inseguridad; deterioro de salarios; endeudamiento público; y tantos otros ítems que dejaban un saldo claro: desigualdad organizada en nombre de un espectáculo global.

El fútbol es político. Al menos en Brasil se trata de un rasgo sólido de su sociedad ya que, como dijo el antropólogo Da Matta, el fútbol, el carnaval y las procesiones religiosas suelen ser espejos frecuentes en los que el Brasil se imagina a sí mismo. Son rituales que movilizan. Con esa tradición, bajo esa historia, hay que comprender el evento de ayer: una huelga general convocada el día en el que empieza la Copa América Brasil 2019. El fútbol, una vez más, muestra que no necesariamente es el opio de los pueblos; a veces, por el contrario, despabila los mejores deseos; y, en consecuencia, también despierta las más bajas reacciones.