|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

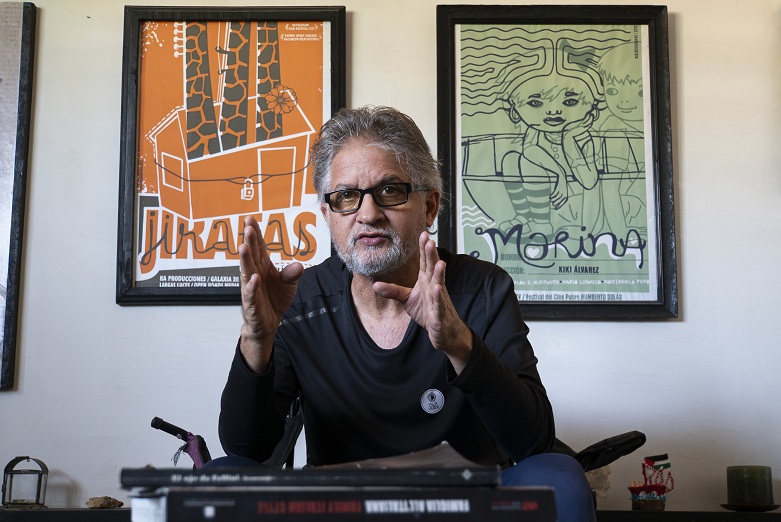

El cine de Enrique (Kiki) Álvarez (La Habana, 1961) ha sido calificado de experimental, hedonista y hermético, algo que a él mismo le parece incomprensible. Pienso que sus filmes habría que entenderlos –leerlos– como exploraciones del yo, pues intentan expresar sus preocupaciones existenciales y el impacto que el mundo exterior tiene en cada momento de su devenir como hombre y como artista, si es que ambas condiciones pudieran separarse.

No cuenta tramas al uso. En la mayoría de los casos, su propósito es develar el mundo interior de los personajes como caja de resonancia de la colisión de las historias individuales con la Historia, tal como esta se ha entendido en seis décadas de excepcionalismo cubano.

Antes de realizar el largometraje de ficción La ola (70‘, 1995), que considera su ópera prima, ya había dirigido, escrito, producido y editado numerosos videos en distintos géneros. Incluso Sed (40‘), mediometraje de ficción, es de 1989. Consignamos aquí algunos de sus filmes más significativos, que han recibido diversos premios internacionales: Memorias de fin de siglo (documental, 1999), los cortometrajes Crisis (2002), Amores difíciles (2005), Domingo (2007), Al día siguiente (2009) y los largometrajes Marina (2011), Jirafas (2014), Venecia (2014) y Sharing Stella (2015).

Kiki recibió en 1998 un taller experimental sobre historia y ficción, y participó en 1990 en un diálogo de altos estudios sobre dramaturgia cinematográfica en América Latina, ambos en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Eictv), institución en la cual fungiera por diez años como jefe de la Cátedra de Dirección de Ficción.

Vamos al diálogo.

¿Cuándo, cómo, dónde fue tu primera experiencia como espectador cinematográfico? ¿Te convirtió en un asiduo de las salas cinematográficas en la infancia, o fue un hecho de relevancia posterior?

No recuerdo mi encuentro con el cine, ni qué edad tenía la primera vez que fui a una de las salas de Marianao, mi barrio: el Principal, o el Gran Cine, o el Alfa, o el Marianao, o el Récord , o el Cándido, o el Lido, cines a los que se podía ir caminando en familia, salas de cine que ya no existen, cerradas, demolidas, convertidas en cualquier otra cosa: tiendas, iglesias, solares; clausuradas por la desidia, la mala administración y un sordo desinterés institucional por garantizar en los espacios públicos el ocio cultural de la gente.

Tampoco puedo precisar cuál fue la primera película que vi en un cine, pero puede haber sido Trapecio (1956) o El Capitán Blood (1935). Lo que sí recuerdo es que la primera vez que entré a una sala de cine, mi padre me enseñó, en lo alto y al fondo del lugar, dos huecos en la pared por los que iba a salir la película proyectada, y que yo me quedé mirando hacia allí, hechizado, hasta que se apagó la luz de la sala y por una de aquellas ventanas brotó un haz de luz con partículas flotantes que eran los fantasmas de la película que habíamos ido a ver.

Ese instante, ese artilugio mágico, fue la primera emoción que el cine me regaló. Entonces no sabía qué cosa era ser un espectador, pero sí que yo había entrado a una cofradía en la que la gente reía, lloraba y se asustaba juntos, como prójimos que comparten sus emociones, pero amparados en esa penumbra suave que protege la intimidad.

¿Cuál fue/es tu sala de cine preferida en La Habana? ¿Frecuentaste los cines de barrio?

A los cines de barrio fui durante toda mi infancia y mi adolescencia, pero mi sala favorita de La Habana la descubrí durante los primeros meses en la universidad: el Cine de Arte y Ensayo La Rampa. Allí fui la primera vez incitado por la profesora de Filosofía Magali Espinosa. Ella es la culpable de mi segundo descubrimiento del cine y de que yo sea cineasta y no crítico de artes plásticas.

En La Rampa ocurrió mi revelación de los filmes de autor y allí entendí que el cine era un lenguaje, un medio de expresión individual, un alumbramiento. A La Rampa iba todos los días cuando salía de clases, y cuando me dormía esperaba a que repitieran la película para poder verla de nuevo hasta completarla, unificando en mi cabeza los fragmentos que iba vislumbrando a través de mi ensueño.

Una vez, en la segunda mitad de los 80, durante una retrospectiva de Andréi Tarkovski, llovió. Sobre la parte alta del patio de butacas, un pedazo del falso techo se abrió. No recuerdo cuál era la película que estaban proyectando, posiblemente Stalker o El espejo, pero da igual, en todas las películas de Tarkovski hay un momento de suspensión en el que reina la fantasía y llueve.

Gracias a la lluvia, y a la capacidad de reproducir en el tiempo una invención de lo real, el cine es también una fantasía proyectada. Allí, en la Rampa, está mi asiento favorito dentro de una sala de cine, mi lugar en el mundo para ver películas sin que nadie se interponga entre lo que sucede en la pantalla y yo.

¿Cuál es tu formación académica? ¿Perteneciste al movimiento de cines aficionados?

Soy licenciado en Historia del Arte. Estudié esa carrera porque en 1981 no había una escuela de cine en Cuba. Entonces también quería ser actor, pero cuando terminé el servicio militar, las pruebas de ingreso al ISA ya habían pasado y tuve que esperar dos años para hacerlas. Después, cuando me presenté, no me aprobaron; en aquella época yo reprimía demasiado mis emociones, era muy tenso, descoordinado, no sabía bailar y así no se podía aspirar a superar los exámenes para estudiar actuación.

Pero el azar, que guardaba para mí una segunda oportunidad, hizo que el equipo de casting de Algo más que soñar apareciera un día en la Facultad de Artes y Letras, y me invitaran a pasar una prueba con una escena en la que el personaje tenía una situación existencial que yo sentía cercana a mí, y pude interpretar con soltura.

Entonces me invitaron a pasar un taller con María Elena Espinosa, hermana de mi profesora de Filosofía, y terminé siendo seleccionado para interpretar uno de los protagonistas de aquella serie que todavía hoy sigue marcando con fuego los anhelos y el destino de nuestra generación. A partir de ahí pude haber desarrollado una carrera como actor, pero después de muchos meses de rodaje, viendo a Eduardo Moya trabajar, supe que lo que yo quería era dirigir.

Me gradué en 1986 con una tesis sobre Volumen 1, y empecé mi servicio social en la dirección de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, pero seis meses después tuve la oportunidad de dirigir un documental sobre José Bedia que cambió mi destino.

Entonces me ofrecieron una plaza de realizador en la Televisión Educacional, y allí, además de dirigir una serie sobre varios pintores cubanos (Gustavo Acosta, Tonel, Pepe Franco, Flavio Garciandía, Ricardo Rodríguez Brey), fundamos un grupo de creación de la Asociación Hermanos Saíz que nos vinculó a la Muestra de Cine Joven, lo que me permitió realizar mis dos primeras ficciones: Espectador y Amor y dolor. Dos piezas que algunos estudiosos consideran, por su formalismo conceptual, los primeros ejemplos de videoarte hechos en Cuba.

Ese fue mi camino para llegar a la realización cinematográfica. Nunca estuve en el movimiento de cine de aficionados y por eso no pude hacer las pruebas de ingreso para aspirar a ser parte de la primera generación de estudiantes de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Por alguna razón, de esas burocráticas que en este país nos inventamos, ser un cineasta aficionado era en aquel momento una condición vinculante para aspirar a presentarse a las pruebas de la Eictv.

Con la Escuela también tuve mi segunda oportunidad, y mucho tiempo después fui parte de su cuerpo docente durante diez años como jefe de la Cátedra de Ficción. Actualmente, sigo colaborando con ella impartiendo un taller de dirección y provocación creativa a los alumnos de la polivalencia del curso regular.

¿Cómo llegas al Icaic?

Al Icaic llegué por la puerta de atrás y con Sed (1991), mi primera película analógica filmada en 16 mm reversible, hinchado después a un negativo de 35 mm por los técnicos del laboratorio. Fue un proceso experimental para una película que, por su tema y propuesta formal, resultó un ensayo expresivo dentro del cine cubano de aquellos años.

Escrita sobre “variaciones” de Esperando a Godot, de Samuel Beckett, y con un narrador que enunciaba fragmentos de dos trigramas del I Ching, Sed mostraba a una pareja de jóvenes deambulando por un cementerio de trenes: Ella (Verónica López) queriendo respirar y viajar; Él (Ricardo Vega) fabulando situaciones para hacerle creer que ya estaban viajando y escapando de allí. La pude filmar gracias a la gestión de Ricardo Acosta, que me consiguió aquella película desechada en un almacén y me presentó a Santiago Yanes, un enorme talento de la fotografía en el cine cubano que hace años se fue de Cuba y ahora mismo no sé de él.

Ganadora del Premio Especial de Jurado y de un Coral de música en el 13 Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Sed resultó una irrupción violenta para la sensibilidad de la crítica y el contexto social y cultural del momento. Entonces el ICAIC acababa de superar el affaire de Alicia en el pueblo de Maravillas desmontando sus grupos de creación, y en Berlín ya no existía el muro que durante años nos separó de la “mala influencia occidental”.

En Cuba, mientras en Europa se desmoronaba el mal llamado “socialismo real”, nos íbamos adentrando en ese oscuro y largo “Periodo Especial” en el que hemos vivido hasta hoy. Etiquetado como un cineasta existencialista y pedante, para mí, en cambio, soplaron vientos propicios.

El año siguiente el Icaic me contrató como director de cine, Sed fue programada por Peter Schumann en el Fórum de Berlín y en la muestra de Cine Joven ganó varios premios El chicuelo. En aquel momento todo aquello parecía indicar el principio de una carrera promisoria.

¿Cómo fue el camino hasta llegar a la realización de La ola, tu primer largometraje?

Después vino La ola (1995), mi ópera prima y mi película más arriesgada y libre, una pieza ensayística sobre mis emociones y mis diatribas existenciales en una Habana ruinosa y quebrada por la crisis de los balseros. Un relato metatextual que describe la película que el protagonista está construyendo en su cabeza mientras la vemos proyectándose desde su mente hacia la pantalla del cine.

¿A la luz del paso del tiempo, ¿qué sentimientos te suscita esa obra?

Fue una película muy mal digerida por los críticos. Algunos afirmaron no soportarla porque no soportaban a sus intérpretes, una pareja de no actores que entonces y hoy tenían y tienen el tono difuminado que yo necesitaba para expresar el desasosiego y la duda que me embargaban como cineasta. El que mejor la leyó fue Rufo Caballero. Hoy sigo pensando que fue una película sepultada por un contexto cultural celoso en la preservación de los rasgos (muchos de ellos epidérmicos) de lo que se considera la cubanidad.

En estos momentos la estoy restaurando; creo que es una película que merece una segunda oportunidad sobre la tierra. Como el propio Rufo Caballero escribió en su ensayo La ola, esa plenitud serena publicado en El pez que huye: “Según pasan los años, La ola aumenta su valor, lo mismo a nivel poético que documental. Nos parece mentira que sus imágenes hayan sido nuestras vivencias algún día. Jamás en el cine cubano una película consiguió, al mismo tiempo, huir del referente y henchirse definitivamente en él. Leerla hoy llena de rubor y de espanto, tanto como se empecina el pasado en no abandonar el presente.”

¿Jirafas y Venecia están también dentro de la órbita del cine experimental?

No sé por qué algunos críticos consideran a mis películas cine experimental. Debe ser por esa manía que tenemos los humanos de etiquetarlo todo, de meter las cosas en estancos que ayuden a modelarlas. En realidad, ¿qué es cine experimental? Desde una perspectiva estética, lo entiendo como una clasificación que sirve para “estudiar” al cine que no responde a los modelos de representación institucional, llámese el cine clásico, narrativo, industrial. Pero si somos rigurosos y lo miramos desde una perspectiva poética, cualquier película que uno haga desde un punto de vista y una expresión personal es un experimento, un hundimiento en el lenguaje que siempre que se afronta, se afronta por primera vez.

“Y un artista —dice Ricardo Piglia— es aquel que nunca sabe si va a poder nadar: ha podido nadar antes, pero no sabe si va a poder nadar la próxima vez que entre en el lenguaje.”

Si a esa acción, a ese súbito de volver a lanzarse a una piscina cada vez que emprendo un proyecto, lo queremos llamar experimento y no creación, entonces sí podemos convenir que mis procesos creativos son experimentales, pero las películas no, las películas son películas, sean aristotélicas, o brechtianas, o de Disney, o de Godard.

¿Cuál sería el rasgo distintivo de tu cine?

Lo que distingue a mi cine es que no tiene distinción, no responde a un estilo, ni a un itinerario que progrese de película a película, ni a un pensamiento sistémico. Todas mis películas son circunstanciales, reactivas, nacidas de mis vivencias, mis estados de ánimo, mis lecturas, mis interrogantes, de la relación que voy creando con las actrices y los actores. Nunca nacen de la necesidad de contar una historia, de filmar un relato, de poner en escena un guion bien escrito. Creo que la incertidumbre con la que yo filmé Sed marcó para siempre mi relación con la realización cinematográfica.

Cuando filmo, soy un niño que juega y se asombra. Trabajo con dispositivos, con artefactos estructurales, con trazos maestros por los que camino como un funambulista. En los rodajes dejo mucho espacio a la improvisación, a la interacción creativa, a la improvisación emocional, a lo que puedan ofrecerme los demás.

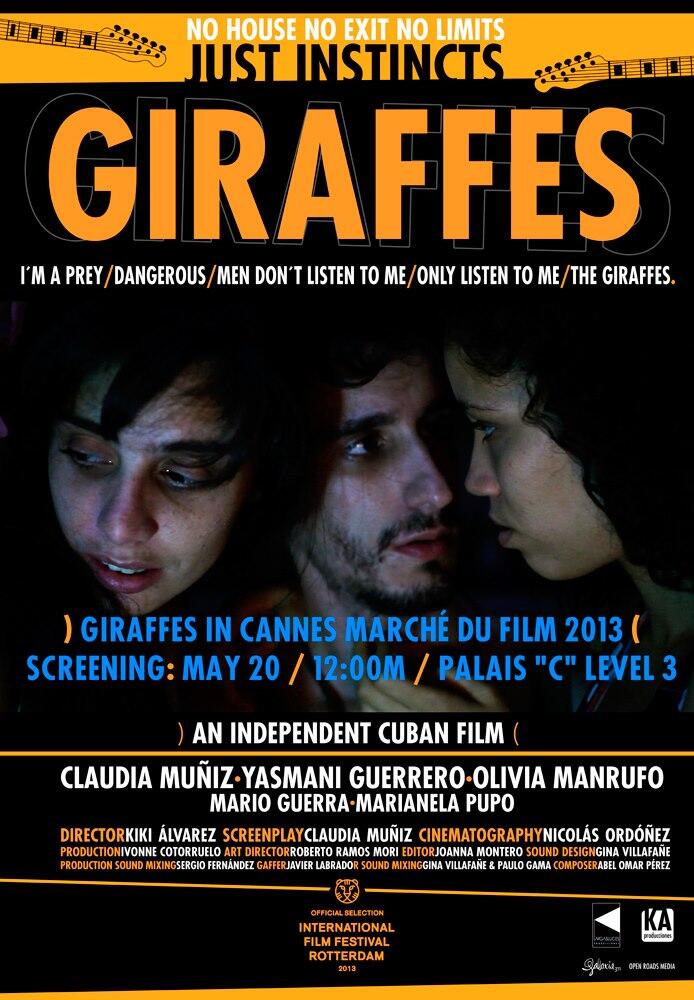

Para mí, un set de filmación es un espacio lúdico, un territorio de conjunciones y sorpresas. Creo que mi película más guionizada y planificada es Jirafas (2012), pero tiene una secuencia fundamental improvisada a partir de las vivencias de los intérpretes y el aquí y el ahora de la interacción escénica. Es una escena en la que los tres personajes liberan sus tensiones durante un ciclón, tomando ron y discutiendo sobre los muñequitos “rusos” que, como todos sabemos, eran muñequitos polacos, checos, húngaros y, a veces, soviéticos.

Los diálogos estaban muy bien escritos por Claudia Muñiz, su guionista, pero como la discusión ocurría durante una borrachera, decidí ensayarla con Claudia y Olivia Manrufo bebiendo ron a ver qué pasaba; Yasmany Guerrero, el otro protagonista, no quiso tomar, pero me prometió seguirlas y estar todo el tiempo pendiente, interactuando con ellas, y así lo hicimos.

Aquel ensayo fue una revelación. En la medida en que se iban emborrachando, ellas abandonaban el texto que tenían aprendido, y comenzaron a contar y defender sus vivencias personales sobre sus muñequitos favoritos, hasta que aquello se convirtió en una discusión real, imprevisible, repleta de pasión y giros graciosos, como suelen ser las buenas discusiones entre cubanos que comparten una botella de ron.

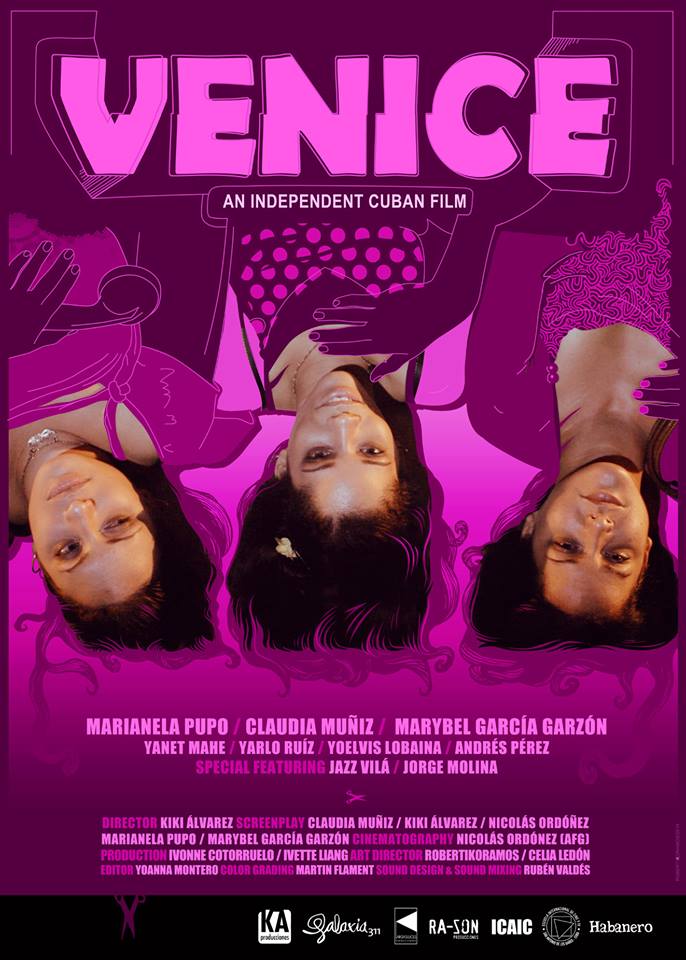

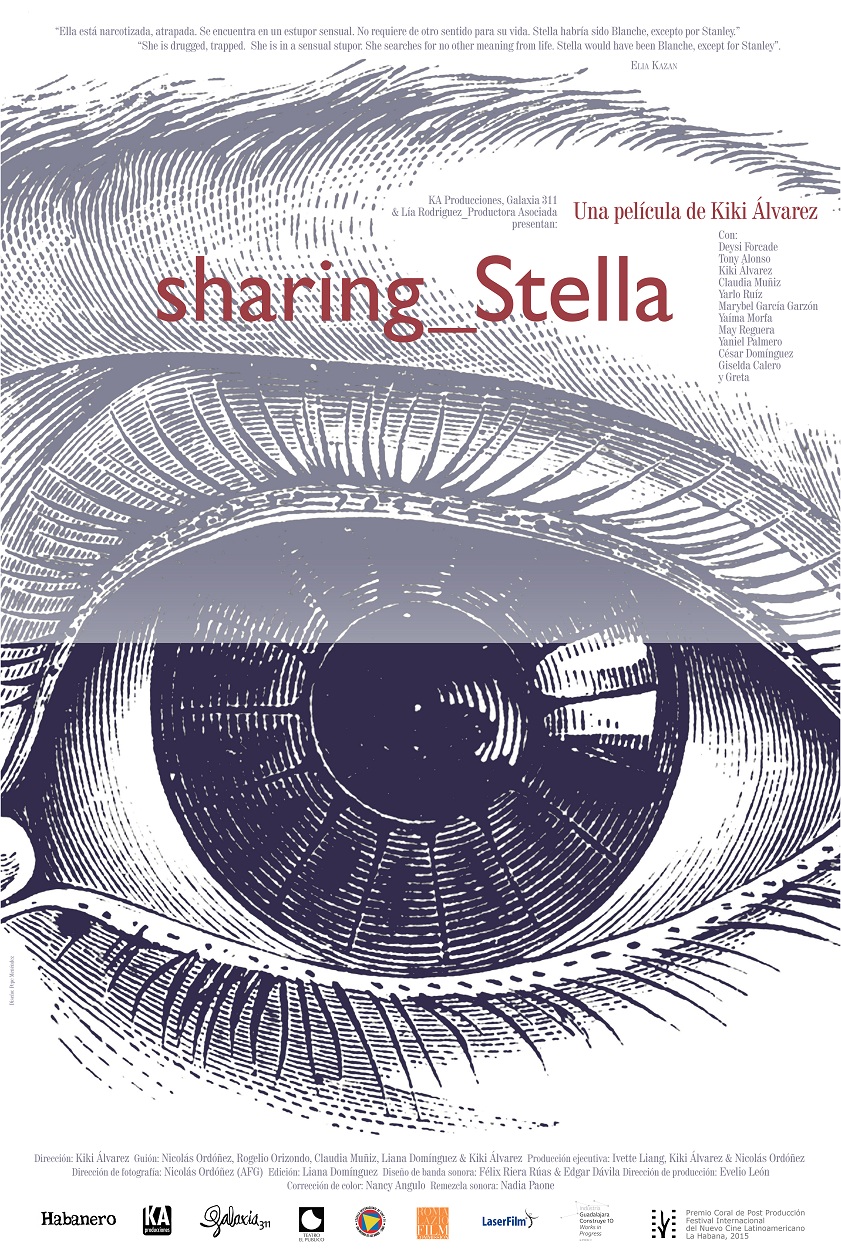

Y con ese dispositivo filmé; planificamos la escena para el último día de rodaje y la filmamos cronológicamente durante una larga noche, con una cámara testigo que reaccionaba libremente a lo que fuera sucediendo. Es una escena maestra dentro de mi cine; de ella nacieron Venecia (2014) y Sharing Stella (2016), dos películas que filmé con técnicas de documentalista y a partir de sendas escaletas que dejaban mucho espacio a la improvisación y a las vivencias de cada una de las actrices y actores que participaron en ellas.

¿Te piensas como director o te consideras más un realizador intuitivo?

Soy un realizador que construye sus películas a partir de investigaciones formales y con dispositivos específicos para cada una de ellas. Te pongo tres ejemplos: Jirafas ocurre en una casa y la lucha por ocupar ese espacio es el detonante del conflicto entre los protagonistas, pero es también la causa que termina uniéndolos ante un inspector de vivienda que viene a desalojarlos.

Venecia es un viaje, un largo viaje de un día hacia la noche y hasta el amanecer del día siguiente, el itinerario de una amistad que se va construyendo sobre un hilo incandescente durante 24 horas en las que las protagonistas, tres peluqueras, se gastan todo el sueldo que acaban de cobrar.

Y Sharing Stella, la más inclasificable, es un casting, un falso documental, el boceto de una ficción que se va construyendo sobre el deseo y los anhelos de las actrices y los actores que aspiran a interpretar a Stella Kowalski en una puesta en escena de Un tranvía llamado deseo que yo estoy preparando durante la visita del presidente Barack Obama a Cuba.

Si yo fuera un cineasta de trilogías, todavía podría filmar Sharing Blanche o Looking for Stanley, pero para eso tendría que encontrar nuevos dispositivos, nuevas incitaciones a jugar.

¿Cómo es el ambiente en tu set de filmación?

En mi set de trabajo no permito tensiones, y cuando surge alguna por un imprevisto, detengo lo que esté haciendo y espero a que la causa expire. No se puede establecer un ambiente de trabajo creativo si hay una tensión dominando el intercambio de saberes y el trabajo de los actores.

Para una actriz o un actor, la relajación es el principio de su libertad emocional, del aquí y el ahora del intercambio escénico, de la búsqueda de lo real. La primera vez que yo dirigí un rodaje, tuve que cerrar los ojos, relajarme y volverlos a abrir para poder decir: ¡acción! Si uno no está relajado, no puede ver. Si ahora mismo miras el plano final de Venecia, verás una composición cuidada y filmada con una potente telefoto y una profundidad de campo muy pequeña que obliga a las actrices a detenerse en un punto muy preciso sobre el puente de hierro y hacer, en un tiempo pausado, casi letárgico, la escena en la que descubren que se han quedado sin dinero para tomar café, y entonces sueñan con abrir una peluquería que sea de las tres y que se llamara Venecia. O sea, una escena clave que cerraba el relato y que le daba nombre a la película.

Pues te cuento que la filmamos al amanecer y sin autorización para cerrar el tráfico sobre el puente de hierro, pero lo cerramos. Es un plano largo, de varios minutos, y mientras lo rodábamos en una toma única, detrás de cámara nos pedían los papeles del permiso para filmar y cerrar la calle, y llamaban a la policía. Había mucha tensión, pero sobre el puente las actrices estaban relajadas ejecutando su partitura y yo no aparté ni un instante mi vista de ellas.

Nicolás Ordoñez y yo, mientras filmábamos, sabíamos que estábamos siendo los primeros espectadores de una escena única e irrepetible que termina con ellas saliendo de cuadro por un costado de cámara, y tres segundos después se corta a negro, comienzan los créditos, y en la sala de cine se escucha la voz de Tonino Carotone cantando Me cago en el amor.

Cortado el plano, nunca supimos si la policía llegó. Acostumbrados a rodar con un equipo muy pequeño, nos dispersamos rápidamente, y siete minutos después nos estábamos tomando un café con las actrices en el Niágara de Línea y 18. Saboreando mi taza de aquel café, que me supo a gloria, yo estaba seguro de que teníamos un gran plano final. Lo sabía porque mientras estábamos filmando me mantuve relajado y lo pude ver. Ahora pienso que el agotamiento de haber estado rodando toda la noche nos volvió imperturbables.

¿Tu cine ha sido suficientemente exhibido en Cuba? ¿Como director, crees que eres conocido o reconocido?

Con ocho largometrajes realizados, soy el director de cine más desconocido del cine cubano. Mucha gente me conoce más por mi activismo en las Asambleas de Cineastas que por mis películas, la mayoría apenas exhibidas en los circuitos de estreno, y clasificadas por los críticos de diversas edades y tendencias como cine intimista, experimental y/o fallido.

Definitivamente, paso de todo eso. Siempre he tenido la sensación de ser un fuera de juego, de no hacer lo suficiente para “militar” en algunas de las diversas genealogías generacionales, estéticas y políticas que dominan los discursos afirmativos del cine cubano.

No pertenezco a ninguna tendencia, a ninguna casta, no me reconozco en ninguna tradición. Dialogo con algunas películas cubanas, y con algún que otro cineasta cubano, pero ese intercambio está determinado siempre por mis lecturas, por mi condición existencial de cineasta.

Dentro del Icaic de los 90 siempre fui un outsider, un advenedizo, y en el cine independiente de hoy también lo soy. Antes lo viví como un joven promisorio; ahora lo vivo como un sobreviviente de la destrucción.

No trabajo con guionistas, no aplico a fondos de desarrollo o producción de proyectos, nunca cumplo los requisitos para coproducciones, no soy un director fiable para “levantar” dinero. Para preservar la independencia y terminar mis películas solo he participado y ganado en fondos de posproducción; así finalicé Sharing Stella, así pude terminar Bajo un sol poderoso (2022).

El cine me ha dado viajes, pero nunca dinero, por lo menos no el dinero suficiente como para decir que vivo de él. En el mejor de los casos, podría decir que durante algunos años he vivido de enseñarlo, de compartir con los jóvenes una manera de entender y de hacer el cine que tiene que ver más con una perspectiva ética y poética de la expresión que con la enseñanza técnica del buen hacer de un oficio.

Señala tres filmes tuyos, de cualquier metraje, que nuestros lectores no deberían dejar de ver si quieren conocer tu poética.

Mis películas más personales, las que se parecen al cineasta, o a los sucesivos cineastas que yo he querido ser, son: Sed, La ola, Jirafas, Venecia, Sharing Stella y Bajo un sol poderoso, todas definidas por sus dispositivos, por diseños de producción independientes, por la especificidad de sus exploraciones formales y temáticas.

De todas ellas, las que mejor expresan una poética personal son La ola y Bajo un sol poderoso, al punto de que la última contiene a la primera, revisitándola desde una perspectiva actual. He vuelto sobre mis pasos intentando rastrear el itinerario entre el cineasta que yo aspiraba a ser y el despojo que queda hoy.

En algún momento pensé promover Bajo un sol poderoso como “la última película de Kiki Álvarez”, pero terminó pareciéndome un gesto inútil y difícil de sostener. Lo más terrible y hermoso del pensamiento creativo es que siempre hay un día siguiente, un nuevo anhelo que te hace despertar y seguir.

Por eso, cuando no filmo, escribo notas en un diario y acumulo huellas. A veces el diario se vuelve un diario fílmico registrado y sellado por los ojos de Nanda; a veces siento que vivo y me sostengo porque los ojos de Nanda Álvarez me miran.

¿Existe cine independiente en Cuba? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Una obra que recibe recursos del fondo de fomentos puede considerarse independiente?

Para mí, la independencia en el cine es una cuestión de poética y no de modos de producción. Tiene que ver con el ejercicio de la mirada y no con el origen de los presupuestos que garantizan y muchas veces determinan una producción. Por eso considero a Sara Gómez y a Nicolasito Guillén cineastas independientes, aunque ambos hicieron sus películas, algunas de ellas por encargo, dentro del Icaic.

Un cineasta es independiente cuando entiende el cine como un medio de expresión personal, y garantiza en sus contratos la pureza y la proyección de su punto de vista. Aquí, cuando hablo de contratos, estoy pensando también en los contratos vitales, esos que uno mismo se hace para interrogar y encontrar su lugar en el mundo: ¿Quién soy? ¿Por qué hago cine? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Las respuestas a estas preguntas tienen que ver con la utilidad de la virtud, ese principio martiano que nos indica desde dónde cada uno de nosotros debe laborar con fe en el mejoramiento humano.

¿Cuál es el estado actual del cine cubano, tanto en términos de producción como de exhibición?

El estado actual del cine cubano —supongo que preguntas por su salud— es directamente proporcional al estado de la sociedad cubana. Somos un país enfermo, desmembrado, condicionado por la confrontación y la exclusión políticas.

Vivimos atrapados en la pesadilla de la historia, en su persistencia, en su inercia, en su desintegración, y cuando tratamos de despertar de ahí, no tenemos horizonte político hacia el que caminar.

A veces tengo la sensación de que vivimos y actuamos como terraplanistas, atrapados dentro de los límites (el bloqueo, los dogmas) que hemos aceptado como una condición objetiva que no se puede romper, ni sortear, ni superar, porque son nuestro propio “destino manifiesto”, nuestro “excepcionalismo” como país.

¿La Asamblea de Cineastas Cubanos mantiene los presupuestos por los que fue creada?

En medio de la desolación, la Asamblea de Cineastas Cubanos es un gesto de resistencia, un empecinamiento contra la cerrazón, contra la orientación de la cultura, contra los dogmas ideológicos, contra la censura, contra la exclusión, contra el clientelismo.

En su primera temporada nació como un espacio de diálogo entre los cineastas a cuyas reuniones el Icaic asistía con derecho a opinar. Entonces se luchaba por el reconocimiento a los cineastas y a las productoras independientes, y por la creación del Fondo de Fomento para el Cine Cubano.

El propósito era crear un ecosistema de pasillos de comunicación y trabajo horizontal entre las productoras independientes y la institución. Y eso, que algunos vieron con suspicacia como un torpedeo al Icaic, fue tal vez el último intento de contribuir a su apertura democrática como institución rectora de las relaciones productivas y promocionales del cine cubano.

El fin era lograr una nueva Ley de Cine para Cuba. Se trabajó mucho para diseñarla, pero algunas de las manos que mecen la cuna de las instituciones culturales cubanas abortaron la posibilidad de ese nacimiento.

¿Qué nivel de diálogo han conseguido con las instituciones culturales?

Un mal corroe desde 1961 al desarrollo de la cultura cubana, y ese mal es la lectura dogmática y antidialéctica de una frase contextual: “Con la revolución todo, contra la revolución ningún derecho”, convertida en credo y usada como trinchera contra el pensamiento y el arte crítico desde el día en que fue pronunciada hasta hoy.

Por el camino, sepultada, quedó la que para mí debió ser siempre la frase emblemática de ese proyecto social que la revolución triunfante en 1959 prometió construir: “Nosotros no le decimos al pueblo: cree. Le decimos: lee.” (Fidel Castro Ruz, 6 de abril de 1961, comparecencia televisiva).

Es curioso cómo una frase dicha ante un auditorio reducido de artistas e intelectuales dentro de la Biblioteca Nacional ha terminado teniendo más peso en el destino de muchas vidas que esta otra pronunciada para todo el país a través de la televisión.

Una cosa está clara. Cuando en nombre de la primera frase te atribuyes el poder de decidir lo que los ciudadanos deben leer, qué películas pueden ver, qué música se les permite escuchar, estás negando la posibilidad de que la gente piense por sí misma, estás vetando su derecho real a la descolonización.

Toca decirlo sin tapujos: el ejercicio de la censura es un ejercicio de ocupación, de control, de colonización de la mente de los demás. Nadie, absolutamente nadie, ni el más listo de la clase, ni el brujo de la tribu, ni el gurú de ningún partido, tiene el derecho a pensar por mí; mucho menos derecho debiera tener cualquiera de los oscuros funcionarios que se arroga la irresponsabilidad de no escuchar, no dialogar y de excluir y expulsar a los que piensan y actúan diferente.

La tragedia de todo esto es que quienes asumen como un pedestal la tarea de “pastorear” la circulación de las ideas y los bienes sociales están enajenando al resto de las personas de ese pueblo (que dicen cuidar) de sus derechos, sus deberes, sus responsabilidades, su participación.

¿Se ha fortalecido la Asamblea de Cineastas o está en peligro de disolución?

De la temporada actual de la Asamblea de Cineastas Cubanos prefiero no hablar. Llevo dos años inmerso en su grupo de representantes, y no tengo la perspectiva ni la distancia necesaria para valorar con objetividad el alcance real de nuestras elecciones cívicas. ¿Acaso somos un poema transitorio? Buscando una respuesta, leo y te comparto unos versos de Ramón Fernández Larrea escritos en el siglo pasado:

“Es difícil vivir sobre los puentes

Atrás queda la negra boca del odio

y no aparece el esplendor

esto es también el esplendor

pero tampoco

La cegadora luz siempre estará más adelante

La cegadora luz siempre estará

su nido está en la punta

hacia allí van tus pasos No te detengas

no te detengas no

o el vértigo hundirá su temblor en tus ojos

la cegadora luz siempre estará ante ti

hacia allí va tu sangre pero no la veras

Es difícil vivir sobre los puentes.”

Es difícil, sí, es difícil vivir en una isla donde los puentes se han ido derrumbando, donde la oscuridad ya no nos deja ver, donde nunca jamás seremos el esplendor.