En diciembre de 1862, Walt Whitman, poeta de 43 años entonces, autor de un libro ya célebre tildado de “profano” y “obsceno”, comenzó una labor tal vez poco asociada con la de un literato. Por ella, como forastero sediento que observa el pozo desbordado, comprendería mejor al dolor profundo de la humanidad a la que también de alguna forma por sus versos se había dedicado.

Su país empezaba a debatirse en lo que llamaba: “el suceso primordial de mi tiempo”; los primeros cadáveres de la Guerra de Secesión pasaban sobre carretas; muchas veces, apenas eran identificados con precarios trozos de madera arrancado a los barriles en los que se almacenaba el vino o se guardaba la pólvora. Los nombres de los muertos y los heridos aparecían publicados en los diarios; pero las listas nunca estaban al día en los hospitales; tanto movimiento imposibilitaba a un forastero encontrar al amigo o hermano, de haberlo intentado como lo intentó él.

Muchos cuerpos iban a parar a fosas abiertas sobre los propios campos. Sobre la tierra crecía la yerba que tal vez del pecho de los jóvenes caídos, de las barbas de los ancianos recibiera el nutriente para su verdor. El poeta llegaría a pensar lo ya escrito, que aquellas hojas eran extensiones de los brazos y las lenguas de los muertos, y que ya visibles, esplendorosas, suaves y de aspecto vulgar, en tanto se mecían por la brisa a la espera de ser tragadas por los animales, intentaban hablarle, advertirle, hacerse notar. Rogaban: poeta, poeta, describe nuestra angustia.

Whitman deambulando hospitales. Algunas veces llevaba dinero; otras, alimento, caramelos simples que colocaba en los labios de los moribundos para que muriesen con el azúcar de la vida en sus labios, para que les recordase los momentos más dulces de su existencia. Tal vez les diera solo un lápiz y un papel. O una revista.

Con cada uno de sus materiales cumplía pedidos simples; por ejemplo, escribirles cartas a madres, hermanos, esposas o a amantes que muchos de ellos nunca volverían a oler, a tocar o ver, porque, después de recibida la encomienda de manos de aquel hombre del cual no sabía más que lo evidente, quien había hecho la solicitud moría.

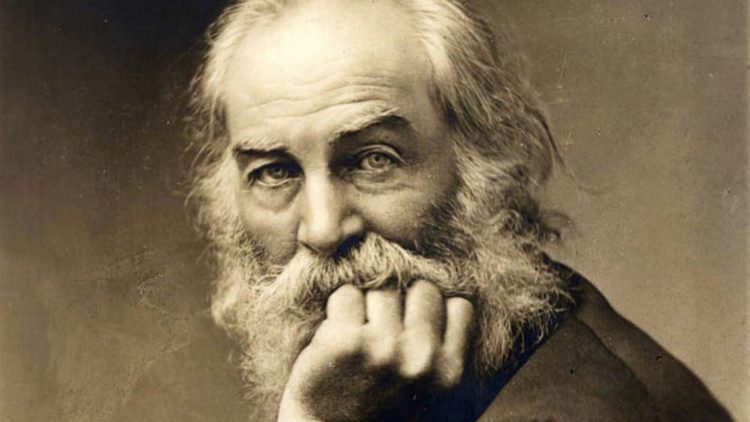

Acompañar a los que esperaban que el hilo de su vida tuviera la suficiente fortaleza como para resistir las tijeras de las parcas fue una experiencia rotunda para aquel hombre de barba no tan profusa como se le verá en los retratos del futuro, con ojos claros y contemplativos allí, sentado, tumbado, casi acostado en su viejo sillón, tan viejo como él, tan poco capaz como en sus buenos tiempos, otro Walt Whitman.

En sus días de hospitales ya había escrito estos versos: “Y morir es algo distinto de lo que muchos supusieron, y de mejor augurio.”. Pero, viendo desvanecerse a los que habían peleado, ahora que cada hombre podía ser en sí mismo solo el anuncio de la vida, la promesa de la muerte, escribía:

La pregunta, ¡oh, mi yo!, la triste pregunta que

Vuelve: “¿Qué hay de bueno en todo esto?”

Y la respuesta:

“Que estás aquí, que existen la vida y la identidad,

Que prosigue el poderoso drama y que quizás

Tú contribuyes a él con tu rima”.

“Ya estoy en condiciones de hacer algún bien”, escribe en sus hojitas, en tanto ofrece frutas, fresas en conservas, tabaco, reparte materiales de lectura. Sigue viendo heridos sobre el suelo, sin camillas o colchones, tendidos sobre la tierra, apiñados entre camillas.

Le estremece la soledad del convaleciente, escucha los ecos de los gritos de guerra en su voz, huele la sangre vertida en la batalla que se mezcla con el aroma fresco de la noche agonizante, el humo de la pólvora se confunde con el humo del tabaco inspirador. La muerte siempre transitando entre camillas, chocando con médicos y enfermeros, mirando de cerca a los oficiales.

¿Qué espectáculo ha sido ese?, se pregunta: ¿Es realmente humanidad ese horrible matadero del que apenas lograron salir pedazos de lo que fueron héroes en el anonimato?

Suerte que sus madres no puedan verlos, piensa, no concebirían, ni podrán concebir esas escenas. Una de las primeras imágenes que habría de recordar sería la de un hombre que llegaba a una mansión de ladrillos levantada sobre las riberas del río Rappahannock convertido en frontera para el principal ejercito de la unión, el de Potomac.

Al pie de un árbol, a unos diez metros del frontón de la casa, ese hombre vio una pira inmensa de algo que no lograba descifras hasta que hubo de acercarse y se reveló el amasijo para él: pies, brazos y manos amputadas a otros hombres que tal vez pronto conocería y todos ellos, mayormente jóvenes, muy jóvenes, todos a la larga como él mismo serían abono para la tierra, semilla para la yerba, yerba misma que le seguía hablando al abandonar cada hospital: poeta, poeta, describe nuestra angustia.

Tomaba apuntes el poeta, trascribía historias, asentaba impresiones y diálogos, pero aquellas libretas suyas estaban también llenas de “asociaciones que nunca será posible decir ni contar”.

Solía quedarse sentado largas horas junto al convaleciente, hablando para él, hilvanando ideas, describiendo paisajes donde la zarzamora era abundante, hablándole de la rana que saltaba junto al camino, de la vaca que pasta, con su cabeza gacha, superando con su imagen la belleza de todas las estatuas del mundo; y en tanto bajaba la cabeza para constatar el efecto de su relato, tal vez advirtiera que en el convaleciente se había marcado una sonrisa, pero que ya esa sonrisa no significaba nada porque no había vida en el cuerpo, realidad que no le importaba ya, estaba allí para aliviar sus dolores y, en última instancia, para acompañar el cuerpo, y hablaba, seguía hablando hasta el amanecer.

Por tres largos años recorrió hospitales que no eran más que simples tiendas de campaña o edificaciones reconvertidas. En cada visita llevó consigo siempre cuadernillos de una o dos hojas que doblaba muchas veces salpicadas de sangre ya y con un alfiler fijaba antes de metérselas al bolsillo; así nacieron los valiosos apuntes que pasado el tiempo le permitirían recordar lo vivido, como hizo siendo un casi anciano para propiciar luego los pasajes reunidos en su Días ejemplares, crónica del poeta entre los desmanes de la guerra de secesión pero que, como en toda contienda, los tiempos futuros nunca llegarán a conocer su hirviente infierno verdadero, los negros trasfondos que la mueven, la falta de humanidad que jamás aparecerá en los libros.

Bajo el acápite “Balance de un millón de muertos”, contaba Whitman que el gobierno había levantado ya un monumento; monumento que sería un cementerio nacional para recordar a los miles de soldados desconocidos que, junto a los perfectamente identificados, abonaban la tierra de su país.

Se preguntaba: ¿Qué monumento visible, material, puede jamás conmemorar este lugar adecuadamente? La pregunta servirá para todas las contiendas, epidemias, males que nos han asolado. Para todos, la misma pregunta, ¿Qué monumento nos recordará la angustia después de haberla vencido?