|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Ni Joseíto Fernández ni Julián Orbón habrían podido imaginar las cosas que hoy ocurren con una obra que, desde sus inicios, revoloteó entre quienes la trataban como gaviota enloquecida por seguir el vuelo.

¿Qué dirían si conocieran que a siete mil kilómetros del lugar desde donde se popularizó la “guajira guantanamera”, esa melodía está hoy en boca de adultos, y que hasta los niños de los alrededores del Río de La Plata la tararean antes de irse a la cama, casi a la medianoche?

La canción, que tiene una historia sustanciosa sobre la que pretendo abundar en breve, y que tanto se ha escuchado en los aeropuertos cubanos para recibir turistas arribados en busca de salitre y vitamina D, ha cobrado una inusual carga de protesta en esta tierra, Argentina, donde se acerca el verano y con él sus enloquecedores días.

Gelatina presente en la manifestación contra Karina frente a la rosada. el cacerolazo ha virado a una suerte de recital espontáneo sin banda con jolgorio y ritmos caribeños de Guantanamera pic.twitter.com/a14FS5sBac

— Victoria Liendo (@liendovictoria) August 30, 2025

Cuentan que todo comenzó a finales de agosto, cuando viralizaron las primeras versiones que apuntaban directamente al gobierno de Javier Milei. Hasta la Casa Rosada llegó una noche el gran coro para, afincado en una clave, en lugar de “guantanamera, guajira guantanamera”, entonar: “Alta coimera, Karina es alta coimera”.

La nueva letra alude a un escándalo político desatado horas antes. Está involucrada la hermana del presidente Javier Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en el armado político de La Libertad Avanza. Todo comenzó por unos audios filtrados. Corresponden al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y hablaban de “una red de corrupción ampliamente extendida en la compra de medicamentos”.

Después de eso, la melodía de nuestra canción se convirtió en un hit en estos predios, y el asunto ha tomado muchos matices, aunque todos los caminos llevan al de la protesta.

Ahora hasta los niños echan mano a su ritmo para mostrar desacuerdo con ciertos hechos que limitan el aprendizaje y evidencian la desidia desbordada por el mundo en estos tiempos de radicalismo y altanerías.

En plena ciudad de Buenos Aires, desde una céntrica escuela primaria bautizada con el nombre y apellido del alemán que la inspiró, se escucharon palmadas y soplidos de trompetas la otra noche. El edificio de ladrillo vivo también es conservatorio de música en esos horarios. Las clases quedaron suspendidas y maestros y estudiantes echaron mano a la “guajira guantanamera”.

La nueva letra era ahora la que sigue: “Rata en la escuela, hay mucha rata en la escuela”. ¡Lo que faltaba! Es el colegio de mi hijo y las ratas pretendieron tomar aulas y salones porque las autoridades encargadas del caso demoraban en llegar.

Con mayor presteza que los funcionarios de salud o educación, la “Guantanamera” volvió a tomar vuelo para llamar la atención de quien se pudiera interesar.

De los orígenes de una canción

En tanto escuchaba la melodía reversionada, recordaba lo que había leído antes, que la canción nació allá por los años treinta y que fue popularizada por Joseíto Fernández, gracias a las ondas de CMQ.

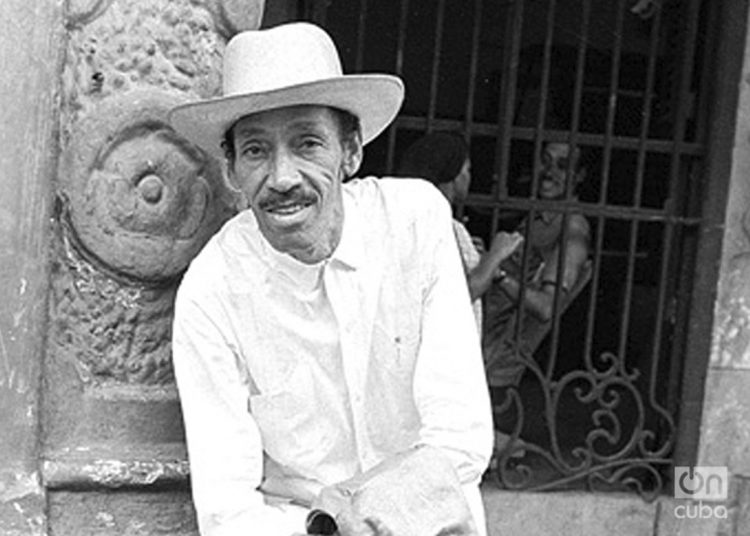

Fernández vivía en el barrio habanero de Los Sitios y recorría Centro Habana como un vecino común durante los años setenta. Así lo recordaba el fotógrafo Ernesto Fernández, quien hace algún tiempo contó en estas páginas cómo lo retrató en su ambiente.

El tiempo en que la voz de aquel cantor relataba historias criminales al son de su célebre Guantanamera quedaba ya en el olvido por aquellos días, cuando fue fotografiado cerca de la revista Cuba. El cantor apenas había sido recompensado por su obra, aunque esta disfrutaba de una popularidad creciente gracias a una cadena de coincidencias.

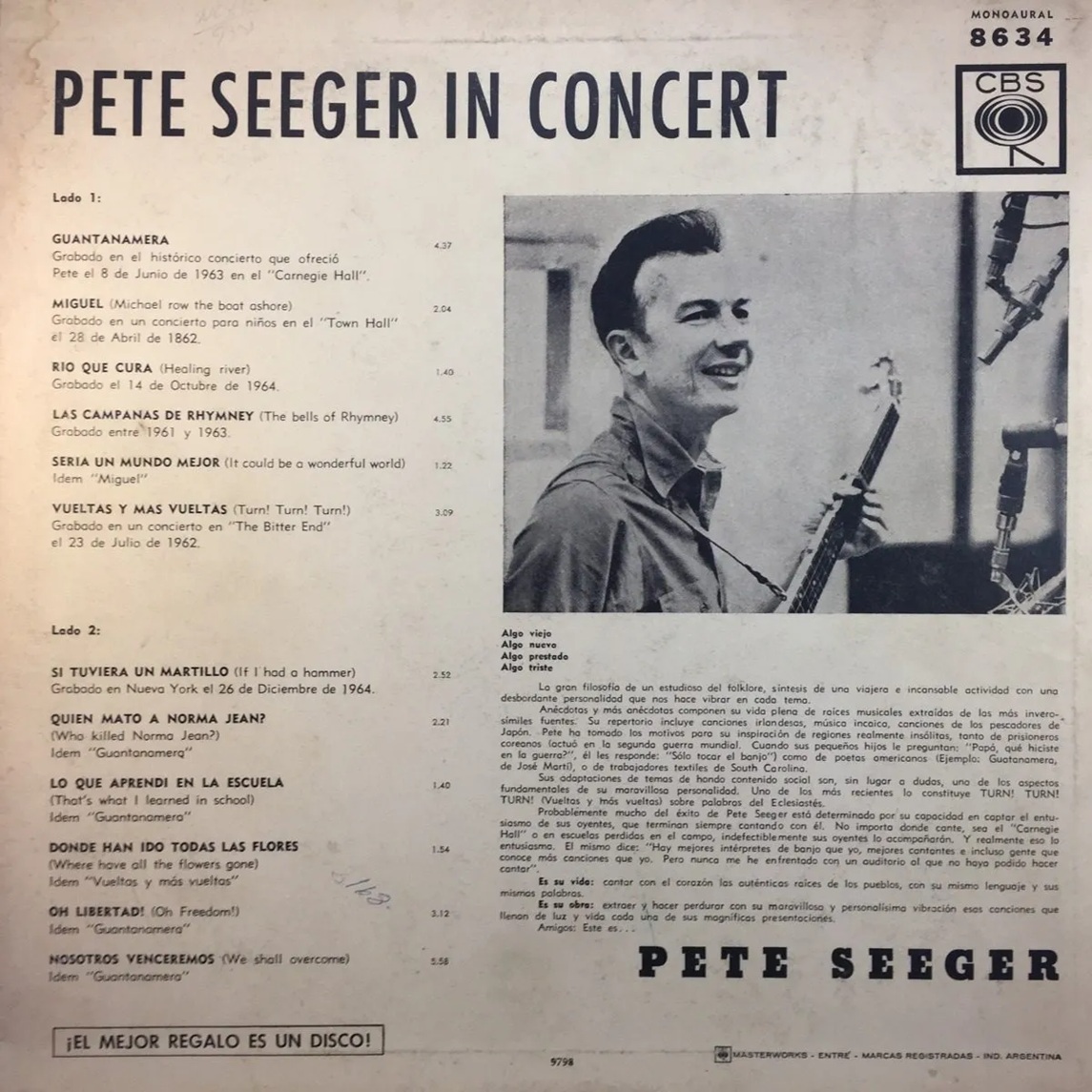

El cantante estadounidense Pete Seeger la había incluido en su repertorio y un 8 de junio de 1963 la interpretó en el Carnegie Hall de Nueva York. Era la misma canción de Joseíto Fernández, solo que tomó la versión a la que Orbón le había incorporado unos versos de José Martí. Es la más conocida hasta la fecha.

Como ya para entonces Cuba estaba bastante aislada del mercado y de todo, Seeger registró su pieza en coautoría con el cubano Héctor Angulo, quien al parecer lo había puesto al tanto de la tonada sin dar créditos a sus autores, porque para ese instante también había pasado por alto el aporte del músico y compositor asturiano Julián Orbón.

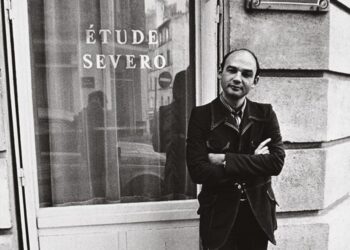

Una demanda legal a finales de los años setenta arregló las cosas. Recordaba Guillermo Cabrera Infante que Orbón, por muchos años radicado en La Habana y fallecido en el exilio de Miami en 1991, entabló un pleito “por robo a la propiedad intelectual”. Orbón ganó su demanda, aunque la victoria fue a medias, como apuntaba en 1993 el escritor cubano desde el periódico El País, ya que debió compartir la autoría de la pieza.

Resulta que Orbón, de quien se acaba de celebrar el centenario, solía cantar su propia versión de la “Guantanamera”. Había incorporado los versos martianos, ajustándole para ello el ritmo, según el investigador Cristóbal Díaz Ayala, citado por el propio Cabrera Infante, ya que “la décima (…) es una estrofa más larga que la de los Versos sencillos —que son cuartetas—”.

Tan bien sonaba la versión de Orbón, recuerda Cabrera Infante, que hasta Cintio Vitier le mencionó en su libro Lo cubano en la poesía, donde escribió: “Experiencia inolvidable, verdadera iluminación poética, la de oír a Julián Orbón cantar a Martí con la música de ‘La Guantanamera’. Esas estrofas alcanzan, en su propio centro, la esencia del pueblo eterno”.

El eslabón perdido entre Orbón y Seeger fue el tal Angulo, que había sido alumno del primero antes de conectarse, vaya a saber de qué maneras, con el cantor y activista estadounidense en aquellos años sesenta donde la revolución cubana deslumbraba a tanta gente.

“El genio de Orbón fue armonizar estos elementos dispares, y no solo prosódicamente”, diría Cabrera Infante. En cuanto a Joseíto Fernández, apuntaba Díaz Ayala, le “introdujo un ritmo de seis por ocho, venido del guaguancó” a una tonada que quizá fuera en verdad una invención anónima en sus versiones primigenias.

Desde entonces se reconocen dos autores de la Guantanamera, que más que protesta ahora fue en Cuba una contundente melodía popular y referencia intelectual directa, como apunta en su artículo Cabrera Infante, quien recuerda que en 1946 Virgilio Piñera introdujo en su obra Electra Garrigó un coro griego con décimas a la manera del famoso tema.

“En una reposición de 1960, el director Francisco Morín sacó del olvido en que había caído a Joseíto Fernández (el programa radial ya había sido suprimido) y lo puso a cantar, entre el público, las décimas que eran una parodia suya. Con todo, su presencia (Sartre y Simone de Beauvoir lo vieron y oyeron arrobados) fue lo mejor de la noche”.