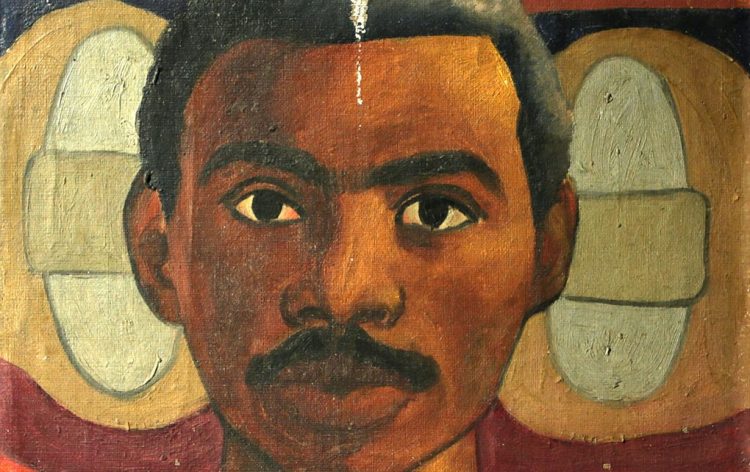

En 1941, y por lo que se sabe, digamos que gracias al número especial que le dedicó Lunes de Revolución hace sesenta años, el pintor habanero Roberto Diago finaliza sus estudios en la Academia de San Alejandro. Tenía 21 años, era oriundo de La Habana y pertenecía a una familia de consagrados artistas a los que mucho debe la cultura cubana.

Entonces realizó su segundo viaje al interior de la Isla (el primero había sido a Santiago de Cuba), periplo por el que tuvo la oportunidad de adentrarse en pequeñas ciudades, otrora villas, donde el eco de la arquitectura colonial era parte de la cotidianidad todavía. Así, como atraído por los ecos del pasado, llega a Trinidad, Camagüey y Gibara.

A su regreso, abre en La Habana un espacio para el estudio de las formas de la naturaleza que transformará en obras pictóricas junto a Eugenio Rodríguez, escultor que yo tengo poco conocido, pese a que, viendo sus obras, me parecen sumamente interesante al contener ya ciertos rasgos estéticos como la volumetría que, por ejemplo, hizo trascendente al colombiano Fernando Botero o que distingue la obra de otro cubano, Alberto Godoy, residente en Texas.

Más adelante, aunque manteniéndose en la misma vieja Habana, Diago y Rodríguez se instalan en otro edificio donde, junto a los escultores José Felipe Núñez Booth, Rodulfo Tardo y Rolando Gutiérrez, dan lugar a lo que se conocería como Primera Galería Permanente de Cuba, La Galería del Prado.

A los 27, y ya integrante del claustro de profesores de la escuela de Artes Plásticas de Matanzas, ciudad en la que alterna su residencia, Roberto Diago viaja por primera vez fuera de Cuba. Visita Canadá, y en Estados Unidos lo marcan profundamente ciudades como Boston, Washington y Nueva York.

En Nueva York no solo expone sus obras, sino que enriquece su “espíritu viejo” y su “aguda inteligencia”, características por las que cuando se acercaba a las cosas para conocerlas parecía más bien que las reconocía, como apuntó su amigo el escritor Oscar Hurtado, en el perfil realizado para el libro Pintores Cubanos (Ediciones R, 1962).

A propósito de haber estado frente a cuadros de El Greco, Velázquez y Rubens, en medio de ese viaje, afirma el pintor:

“Mi provincianismo se ha molestado con el descubrimiento de estos pintores fantásticos, a quienes siempre vi bien, pero que aquí frente a sus originales me han vuelto loco.

Estos son pintores y lo demás es cuento. ¡Ahí está el amor al arte!

Lo que mata de emoción es el Museo de Historia Natural. Eso es lo más grande y más importante que he visto hasta ahora, no creo que haya nada que lo supere porque está ajeno al mal gusto yanqui”.

Fue en ese viaje, y en el convento de Santo Domingo, según cuenta por cartas, donde los niños lo confundieron con uno de los reyes magos: Baltasar. Él mismo escribía con ironía y comicidad el pasaje, cuya solución estaba para él en el hecho de haberse olvidado por completo de su propio color.

Cuando Lunes… le dedicó aquel número especial e impresionante, Hurtado apuntaba: “Me resisto a utilizar a Diago en otra cosa que no sea rendirle culto a su memoria. No quiero hacer política con su figura de artista negro, pues él me lo hubiera prohibido. La raza de Diago era fuente de creación y no bandera, ya que el artista genuino solo usa el color de su paleta y no el de su piel”.

También Hurtado, que conocía muy bien al pintor por quien había llegado a experimentar una admiración y amistad parcializada, contaba las veces en que, aludiendo a la raza, ambos llegaban a la frase de Mark Twain que resumía con sarcasmo el asunto: “Yo no pregunto de qué raza es un hombre; basta que sea un ser humano, nadie puede ser nada peor”.

Otro dato que aporta el autor de La Seiba (Ediciones R) a renglón siguiente, cuando trata de explicar los años duros que les tocaron a Diago y a él mismo para desarrollar su obra es el que sigue: “aprendimos que en la Cuba que nos tocó vivir jamás hubo verdaderas amistades o enemistades por razones ideológicas, en el fondo todo se reducía a pasiones personales”.

Para 1947, cuando la visita de Roberto Diago a Nueva York, ya se le consideraba “el mejor pintor joven de la era actual”, según el caricaturista e ilustrador James Steimberg desde su principal tribuna, The New York Times. Y en palabras de Rafael Suárez Solís, desde El Diario de La Marina: “Roberto Diago fue en su instrumento de cuerdas más lejos que su simple geométrica y sonora pintura. Es Bach lo que nos suena a los ojos”.

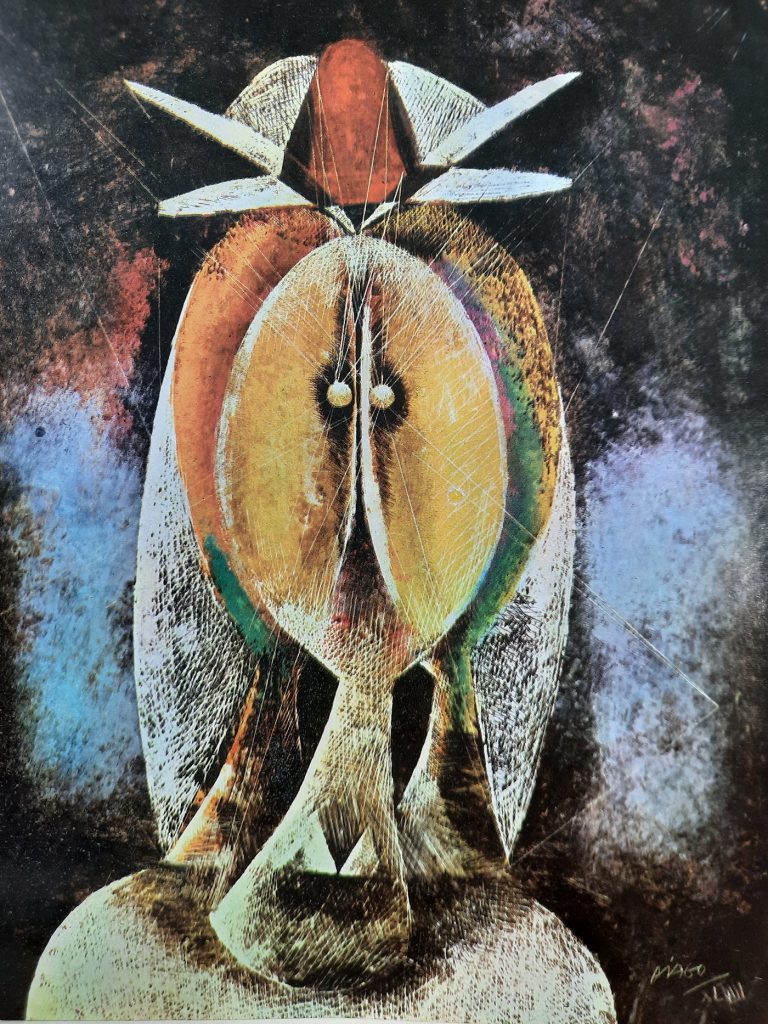

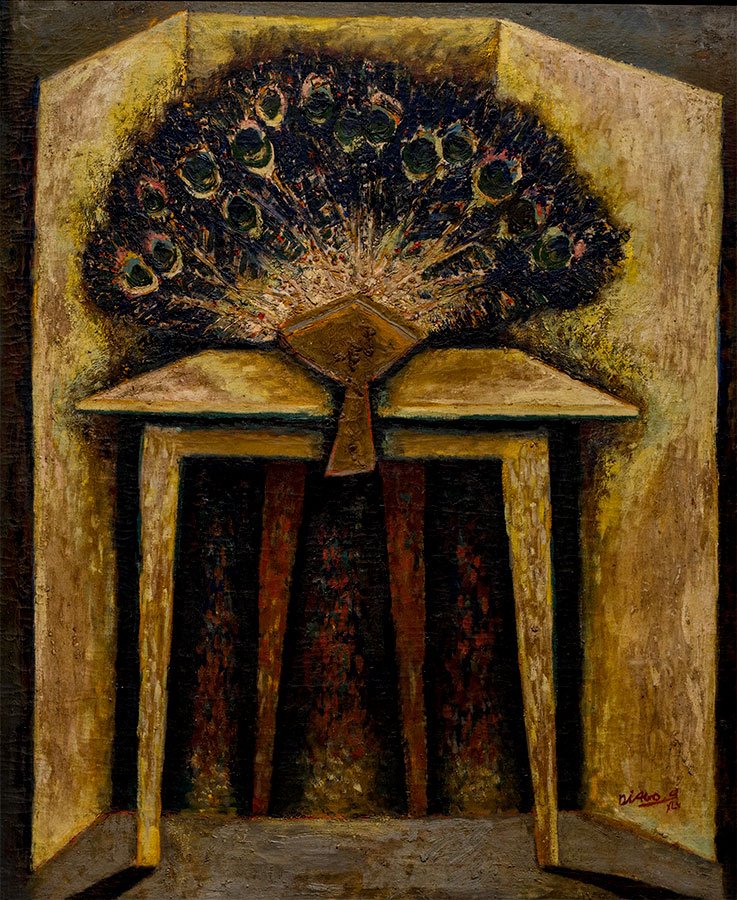

José Lezama Lima compartió sus sensaciones, despiertas “En una exposición de Roberto Diago”. Delante de sus pinturas, evidenciando los códigos y las formas nacidas de su imaginación evoca números áureos, desentraña los misterios del barroco y conecta imágenes como “que Diago extrae chispas de sequedad a un poliedro neoclásico”.

Entre los sitios que visitó el pintor, también estuvieron México, Haití y España, donde murió en un accidente del que poco he sabido y es parte de la leyenda que envuelve a los artistas. Lo que sí queda claro es que era muy joven. Ni siquiera había cumplido los 35 años.

Pero, en ese poco tiempo de vida Diago construyó una obra potente, expuso en buena parte del mundo, ilustró libros para poetas como Cintio Vitier, Eliseo Diego y Carilda Oliver Labra, colaboró con revistas como Orígenes, y con escenografías de obras de teatro y ballet, como Coppelia. Fue uno de los primeros pintores que explotara el grabado en Cuba, advierte su perfil en el libro citado poco antes.

Hasta aquí puede que usted haya estado confundido, pues en Cuba ya son dos los artistas plásticos que han logrado trascendencia bajo el mismo nombre y apellido. Ante esa confusión, puede uno establecer diferencias como en los Plinio, de Roma, o en los Brueghel, de Bélgica.

En este caso, el viejo es del que he hablado hoy: Roberto Diago Querol abuelo paterno de Roberto Diago Durruthy. Ha sido precisamente el nieto quien desde fines del año pasado rinde homenaje a su antepasado en una exposición organizada en la galería de arte de la Unión de Escritores y Artistas, Villa Manuela. Se titula “Homenaje”, y quien esté por La Habana la podrá disfrutar. Reunidos están estos artistas con una obra brillante, orgullosos a la vez de apellidos ilustres para la cultura cubanas como lo son los Diago y los Urfé.

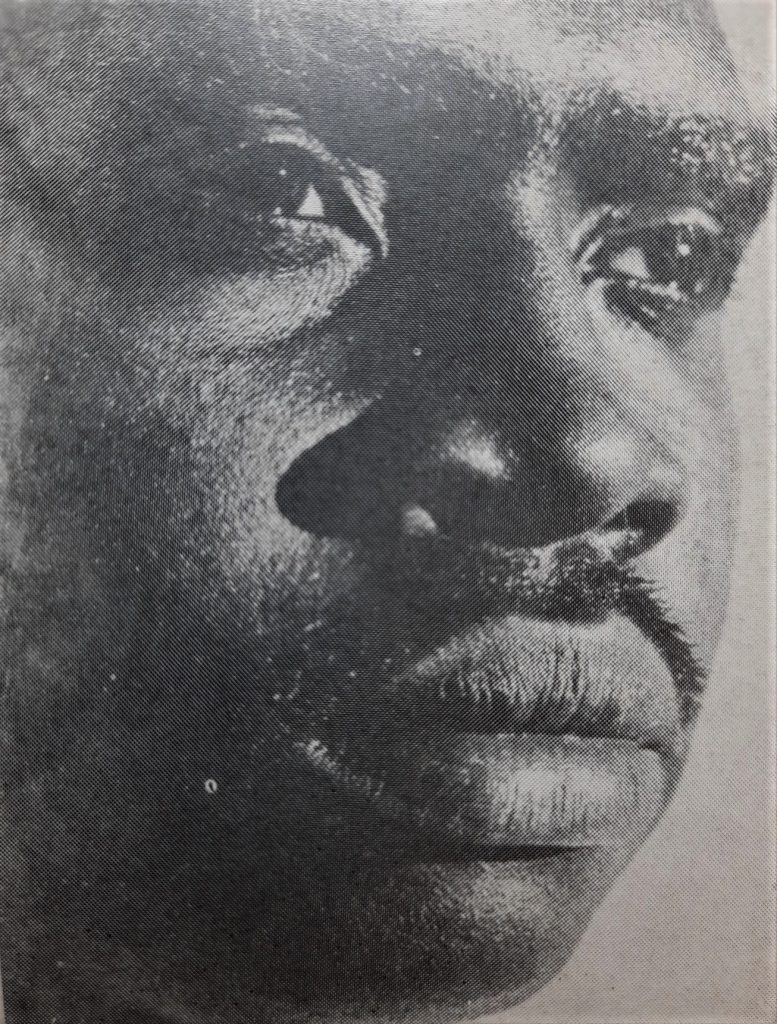

De Roberto Diago, el viejo, escribió Hurtado: “lo más notable de su obra son los dibujos a plumilla. Tienen la fuerza misteriosa de la música y la solidez del oficio de un Rembrandt; tiene también ese aire extraño, sufrido, angustioso, de los grabados del holandés”… “Los que conocimos a Diago lo quisimos mucho. Fue el mejor de mi generación”.