En la primavera de 1937 el escritor francés André Demaison, que había ganado el importante Premio de Novela de la Academia francesa ocho años atrás con su obra El libro de los animales llamados salvajes, y que en Cuba cumplía compromisos diplomáticos, llegó al Club Atenas, muy cerca de la Estación Central de trenes, solo para escuchar un programa de música afrocubana.

Aunque el estudio de las culturas africanas era una de sus pasiones, y por ello había aprendido muchas lenguas del África occidental, Demaison estuvo dudando hasta el último segundo si se levantaba o no de su asiento tumultuario. Por un momento habría preferido continuar en el Floridita, bebiéndose los jugos de frutas tropicales que en La Habana se encontraba con sabor inigualable, y, especialmente los “inolvidables” daiquirís que a base del ron blanco le alivianaban el ardiente abril cubano.

Después de pensarlo un poco, hasta el Club Atenas fue, y allí estaba, ahogado con su saco pese a que las ventanas de la sala permanecían abiertas de par en par, dando acceso al ruido de la ciudad, a su vocerío mixto ligado al traqueteo de tranvías y autos, mientras los músicos de la orquesta empezaban a ocupar el lugar desde el cual afinaban instrumentos de cuerda y viento. Todo muy lento, porque eran cincuenta, y reparaba él en que la mitad parecían mestizos, o “de color”, como habría de apuntar en su crónica para Les Nouvelles Litteraires, y la otra mitad, blancos, “de pura raza española”. En los extremos vio colocarse, eso sí, unos “negros puros” con metales africanos y tambores encima. En ellos puso toda su curiosidad.

Al poco rato vio caminar hasta el centro a un muchacho “extremadamente joven”, aunque tenía 32 años, de baja estatura, con potente torso y una nuca maciza. No lo habría reconocido porque apenas había tenido tiempo para conversar brevemente con José Luciano Franco y Fernando Ortiz, organizadores del concierto de música afrocubana desde la Sociedad de Estudios Afrocubanos y cuyo objetivo era, a título del alcalde de La Habana, homenajear a la Misión Nacional francesa. A Demaison nada le decía aun el nombre del director de la orquesta, Gilberto Valdés, ese “autodidacta” según el perfil que Alejo Carpentier escribiera 42 años más tarde.

Comenzó el programa, se escucharon los primeros acordes de una música que al francés empalagaba. Eso parece haber sido lo primero: un aburrimiento, el tedio de aquellos ritmos romances que nada nuevo despertaban en él hasta que, de repente, ¡tac-tac-tac!, ¡tucún-tucún-tucún!, golpes rítmicos y provocadores, ¡cutún-tun-tun!, y desde los extremos: ¡fuácataaaa!, los músicos negros, aquellos que le habían dado la impresión de obreros cansados con sus ingratos instrumento a cuestas, se encargaban de sacudirlo con un compás que le permitía poner a un lado a cualquier otro ritmo escuchado antes. Con esos golpes, con semejante percusión, cualquiera olvidaba a Chopin o Brahams: “una nobleza bárbara” estaba retorciéndose entre los mármoles que lapidaban la sala y el efecto de las bebidas y el calor se desvanecían por completo.

Demaison se acomodaba en su silla, estaba en guardia y casi sonriente. Observaba a los extremos de la orquesta donde aquellos tres, cuando no tocaban, permanecían atentos al joven Valdés, porque al menor movimiento, cuando una mano suya componía la seña subrayada por una mueca o el guiño de un ojo acaso, los tres sacaban otra vez a sus instrumentos una sonoridad sobre la cual debería acoplarse el resto de la orquesta sinfónica; y los violines, ¡fuin!, ¡fuin!, ¡fuin!, y los tambores ¡tac-tac-tac!, ¡tucún-tucún-tucún!

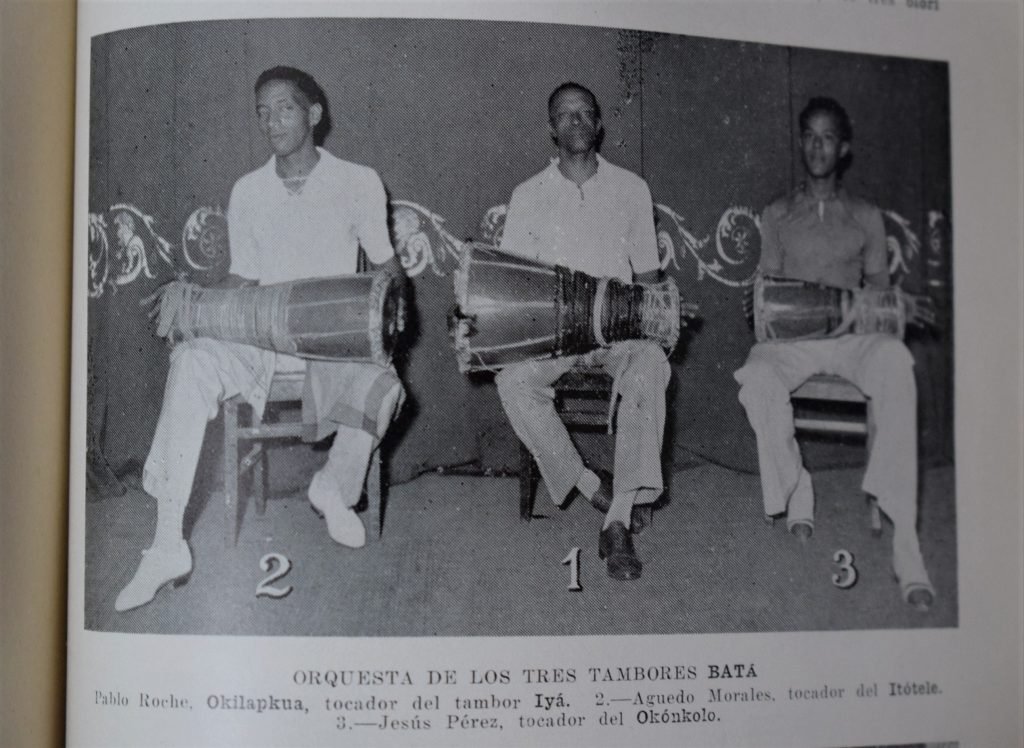

Era el gran aporte de Valdés, escribiría Carpentier en su libro La música en Cuba, y asimismo en la originalidad de la apuesta era donde veía la más grande limitante del músico natural de Jovellanos, pues los percutores de los batá, de los mejores músicos populares que lograban encontrarse entonces, no leían partitura y solo había una manera de hacerlos empastar con la orquesta sinfónica: mediante las señales del joven Valdés.

Pero, Demaison no creía en impedimentos ni se andaba con demasiados teoricismos, solo escuchaba con alegría, gozaba especialmente la conexión entre los sonidos de la música clásica y los producidos por aquellos tres músicos que observaba. Poco antes esos hombres le habían parecido “terriblemente curiosos”: uno tendría cerca de los veinte años y mostraba dientes perfectos; otro, un cincuentón, flaco y con espejuelos defectuosos; al tercero no le fue posible determinar la edad, pero su frente lucía “abombada y testaruda”. En los momentos de reposo se volvían insignificantes, sin embargo, en cuanto recibían la señal de Gilberto Valdés, sus ojos se inyectaban de sangre, los labios se tensaban y las manos se volvían duras para pegarle a los pares de parches de cada tambor.

El programa, que había contado con coros para la interpretación de poemas como Ilenko, Ilembé había cerrado con Rumba abierta, demostrando con ello el genio de su creador, un muchacho que aún no había salido siquiera de su tierra para adquirir de otros mundos su experiencias, pero que lograba “enlazar la exaltación de dos razas” con la agudeza y maestría de un verdadero genio.

Me encanta que nunca haya aprendido música, que su primer profesor haya sido un viejo negro de ingenio, ¡qué importa eso!, exclamaba el francés cuando supo más del maestro; qué importaba eso, sí, después de catorce años de residencia entre sus tribus, él creía conocer África y no, no había comprendido la cultura tan bien como lo estaba haciendo en ese momento.

La famosa Rumba abierta, según Carpentier, ejemplificaba el verdadero terreno de Valdés, quien había comenzado su carrera como músico profesional en la orquesta de Alfredo Brito y seguiría de forma ascendente con grabaciones de discos con la RCA y espectáculos en los que sus piezas serían interpretadas por potentes figuras como Rita Montaner o Miguelito Valdés.

Cuando al fin salió de Cuba, Gilberto Valdés se radicó en Nueva York, ciudad que hizo suya desde mediados de los 40 y donde, se dice, fundó la primera orquesta con formato charanga. En varios sitios de la ciudad llegaron a tocarse piezas suyas, en escenarios exclusivos y populares, e incluso coterráneos como Machito incluyeron sus creaciones en los repertorios propios.

También en Nueva York trabajó Valdés para la compañía de ballet de Katherine Dunham, donde llegó a desempeñarse como director musical. Varias veces su música y él llegaron juntos al famoso Carnegie Hall.

Con la Revolución regresó a Cuba, donde tuvo trabajo algunos años en distintas funciones, como presidente de la Asociación de Compositores o director del Instituto Nacional de la Industria Turística. Poco después, no obstante y no sabría relatar las circunstancias, regresó a los Estados Unidos donde murió en 1972.

Era todo un “Gershwin tropical” cuyos aciertos, para Carpentier, surgían cuando su música entraba en lo meramente arrabalero, su terreno y territorio; aunque, le reprochara el haber hecho todo lo posible por abandonar ese rumbo que, al parecer, para el novelista, significaban el destino de Valdés.

Lo cierto es que para Demaison, aquel francés de paso por La Habana en 1937, la combinación de cantos y tambores africanos con una orquesta sinfónica símbolo de la cultura más exquisita, aquellas letras cantadas y los tres descendientes instrumentistas negros deshaciéndose en el escenario cuando el joven talento los azuzaba, no hicieron más que ratificar un hecho de alta importancia en él: nunca le había conmovido tanto África como escuchando a Gilberto Valdés.

* El artículo “Nunca me conmovió tanto África como escuchando a Gilberto Valdés”, escrito por André Demaison, puede leerse en la sección “Notas y Noticias” de la revista Estudios Afrocubanos, Vol. II, N.1, 1938.