Muchos elementos de la cultura material de un pueblo suelen arraigarse en el imaginario popular como representativos de su identidad. Hoy, por ejemplo, es difícil imaginar a un cubano sin su jaba; listo para llenarla de algún por-si-acaso que aparezca por ahí. La curiosidad siempre me lleva a indagar en los orígenes de las palabras y resulta que, los de nuestra querida jaba, me llevaron hasta la historia de los primeros pobladores de las Antillas.

Lamentablemente, aun cuando existe una abundante bibliografía sobre el tema, el pasado de los pueblos del Caribe sigue siendo una asignatura pendiente en los programas de formación y la promoción de nociones más complejas sobre nuestra conformación cultural. Hace unos años, el intelectual dominicano Marcio Veloz Maggiolo, llamaba la atención en un congreso de escritores del Caribe sobre la necesidad de desenterrar ese pasado, de lanzarnos a la aventura arqueológica de nuestras raíces.

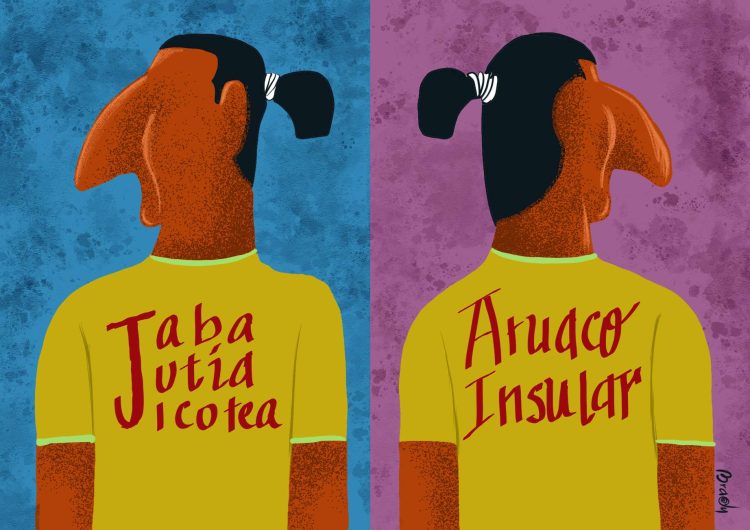

En 1492, a la llegada de los colonizadores existían en las islas grupos humanos que entre el año 6000 a.n.e. y el 1500 de n.e. se fueron desplazando y asentando en diferentes territorios: guanahatabeyes, lucayos, siboneyes, taínos y caribes, todos ellos emparentados, cultural y lingüísticamente con las poblaciones originarias del noreste de América del Sur, desde donde partieron en una larga travesía de isla en isla. De ahí que el componente aruaco (arawako o arahuaco) sea factor de unificación en todos ellos y diera como resultado una raíz lingüística común: el llamado “aruaco insular”.

La llegada de los europeos significó un choque abrupto con esas culturas. Los habitantes originarios, en una posición de desarrollo material inferior, fueron rápidamente subalternizados y, con ellos, su lengua. No obstante, diversos factores contribuyeron a la preservación de la lengua aruaca: en primer lugar, la carencia de términos para nombrar elementos de la flora, la fauna o la toponimia local, que quedaron registrados por cronistas y viajeros en numerosos documentos escritos; en segunda instancia, el tiempo que medió entre la llegada a los territorios insulares y el inicio de la ocupación del continente, permitió que se estabilizaran muchos de esos términos en la comunicación entre colonizadores y colonizados ; y, por último, los tempranos procesos de mestizaje entre grupos humanos que dieron lugar a individuos que participaban de ambos universos lingüísticos, convirtiéndose en portadores vivos y replicadores de esa ambivalencia.

De esta suerte, muchas palabras se conservaron con pocos cambios y forman parte hoy del rico repertorio del aruaco insular, especialmente proveniente de la cultura taína, ampliamente extendida en las Antillas Mayores: la zona oriental de Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica y Puerto Rico. Destacan, de forma muy relevante, los elementos de la flora (ácana, ají, anón, bejuco, bija, caimito, guanábana, guayaba, henequén, hicaco, jobo, maguey, pitahaya, tabaco, yagruma, yuca, boniato, maíz, güira, ceiba, etc.) y la fauna (biajaiba, bibijagua, caguama, caguayo, carey, guabina, guaguanche, iguana, jaiba, jején, jicotea, jutía, majá, manjuarí, tatagua, tiburón, tocororo, manatí, etc.). También, elementos de la cultura material (bajareque, barbacoa, batey, burén, bohío, casabe, enagua, guano, guayo, hamaca, jaba, maruga, yagua, catauro, ajiaco…) y del entorno (cayo, huracán, manigua, sabana, seboruco, tibaracón, turey…). Solo tres términos quedaron de la cultura espiritual de los taínos: la ceremonia conocida como “areíto”, la representación de las deidades (cemí) y el célebre “jigüe”, con una curiosa historia de transformaciones y adaptaciones que llegan hasta el “güije” de hoy.

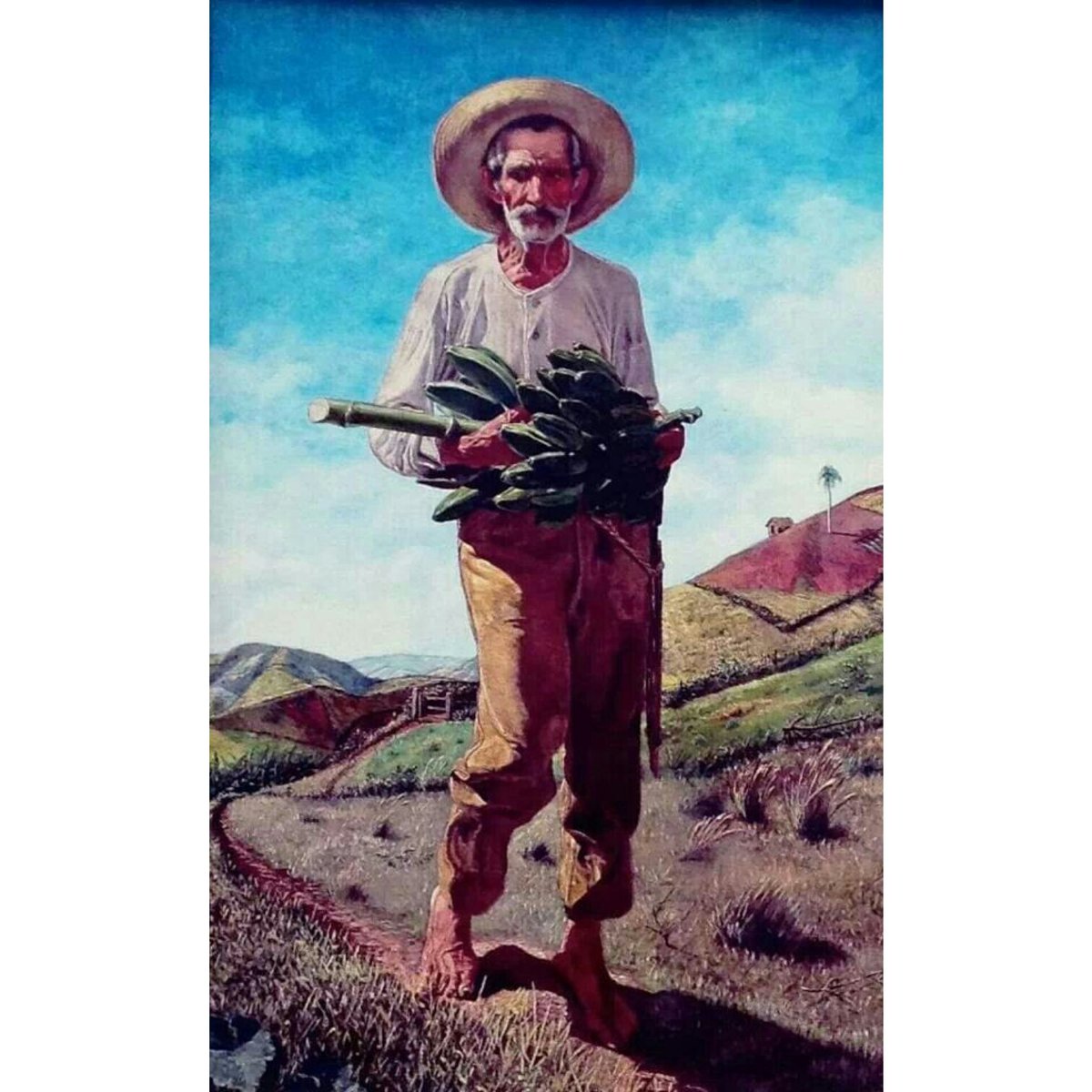

Las palabras “cacique” y “behíque”, trascendieron de la organización tribal, y el término “jíbaro” con diversas acepciones en muchos países del Caribe y América. En Puerto Rico, por ejemplo, el jíbaro es una figura de gran relieve cultural como símbolo de resistencia, inmortalizado por pintores como Ramón Frade. Precisamente esa palabra, simbolizó uno de los procesos de asimilación entre el español peninsular y las lenguas aruacas, dando lugar a combinaciones como la de “matajíbaro”, plato tradicional de la cocina cubana. De la riqueza que emanó de esos usos creativos del sustrato aruaco, resultaron apropiaciones metafóricas para describir comportamientos: ser un “caimán”, un “jutía” o un “majá”; o derivaciones como las de la palabra “guayaba”, que puede significar mentira o afirmación sobredimensionada, o modificarse en “guayabito” (ratón pequeño) y, aunque varios se disputan el origen de la historia, en la famosa “guayabera”.

Y también debe reconocerse la presencia de muchas palabras de origen aruaco en otras lenguas, donde fueron incorporadas para designar elementos desconocidos. Es el caso de “canoa”, “guayaba”, “hamaca”, “huracán”, “sabana” o “tabaco”, adaptadas a lenguas como el inglés, el francés, el alemán, el checo o el danés, por solo mencionar algunas. La “barbacoa”, por ejemplo, en su doble acepción de construcción lacustre elevada o de método de cocción sobre un hoyo excavado en la tierra, se ha adaptado a diversas culturas de todo el mundo.

No obstante, es indiscutido que el campo que mejor ha preservado la lengua aruaca es el de la toponimia, estableciendo una sonora conexión entre sitios de toda la geografía caribeña, desde el cubano Jatibonico hasta el haitiano Hatibonite. Cada región de Cuba conserva hasta hoy cientos de nombres de accidentes geográficos o localidades con nombres de origen aruaco, desde la occidental península de Guanahacabibes hasta la oriental Baracoa: Bacunagua, Guane, Guajaibón, Jaimanita, Guaniguanico, Habana, Ariguanabo, Guanabacoa, Bacunayagua, Jibacoa, Bacuranao, Guamá, Manatí, Baraguá, Bariay, Cajobabo, Baconao, Juraguá… Y aunque la mayoría han resistido los embates del tiempo, otros se han transformado por los azares de la vida. Es el caso, por ejemplo, de lo que hoy se conoce en Matanzas como el río Buey Vaca y la playa donde desemboca, en el extremo noreste de su bahía. Una fábula popular achacaba tan extraño nombre a un cartel colgado en tiempos de la primera República, que señalaba en inglés (“way back”) la delimitación de una playa para uso privado. Sin embargo, la historia es otra y fue recogida por el Dr. Américo Alvarado, a quien Bonifacio Byrne y Carlos Manuel Trelles encargaron recoger por escrito algunas leyendas matanceras. En 1936, Alvarado publica sus escritos en dos cuadernos mimeografiados que, más tarde, en 1960, el periódico Vanguardia editará como libro bajo el título Siete leyendas matanceras. Resulta que junto a los tres grandes ríos que desembocan en la bahía de Matanzas (hoy conocidos como Yumurí, San Juan y Canímar), estaba también uno más pequeño que los pobladores originarios de la región llamaban Güeybaque, palabra que con los años se fue descomponiendo en el habla popular para asimilarse fonéticamente con los dos términos más cercanos del español: buey – vaca.

Muchas historias se esconden detrás de la influencia aruaca en el español de Cuba, una raíz que singulariza de manera muy particular nuestra variante de la lengua de Cervantes, al tiempo que nos conecta de manera entrañable con el Caribe que fuimos y que seguimos siendo, aunque en ocasiones le demos la espalda. Grandes cubanos se han dedicado al estudio de esas conexiones y sería oportuno revisitarlos con más frecuencia. Alfredo Zayas, por ejemplo, quien fuera el cuarto presidente de la República entre 1921 y 1925, publicó en 1931 su Lexicografía antillana, obra de referencia obligada junto a la del también cubano José Juan Arrom, autor de Estudios de lexicología antillana, en 1974. Hoy, investigadores como Sergio Valdés Bernal, de quien he tomado prestadas muchas referencias, continúan iluminando saberes que, lejos de enclaustrarnos en un pasado remoto, dibujan un rico y complejo horizonte para nuestra cultura.

Ariel Camejo

Ariel Camejo