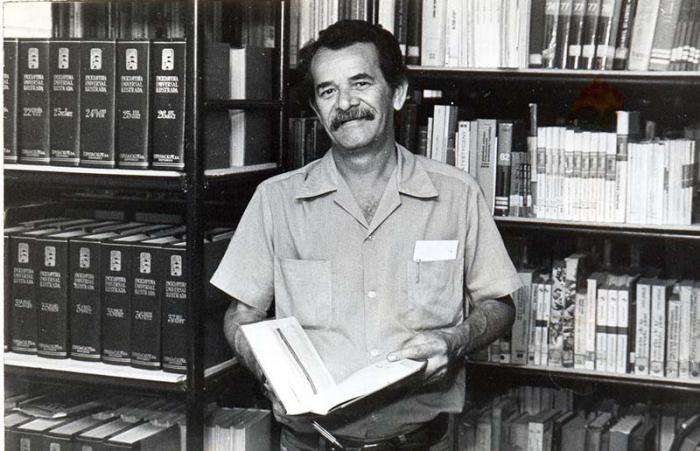

A Héctor Zumbado (La Habana, 1932-2016), de tanto hacer reír y pensar –o mejor, pensar y reír–, los humoristas cubanos lo hicieron santo aún en vida. En broma, claro, pero también un poco en serio.

San Zumbado le llamó Enrique del Risco “Enrisco” allá por 1993, en una exquisita plegaria en la que lo define como “santo patrón de los usuarios” y “escudo de los traspapelados en las envolventes aguas de la burocracia”. La oración, convertida en un hit inmediato por Osvaldo Doimeadiós y luego por Carlos Ruiz de la Tejera, hacía una relectura de sus punzantes y sabrosas críticas a la luz –o más bien, a las penumbras– del Período Especial, y terminaba culpándolo de este, en un fino ejercicio de ironía, “por ser tan criticón”.

Ya Zumbado era para entonces lo que había sido y sería, lo que es. El mejor lente para mirar la Cuba de los años 70 y 80 –y desde aquella, también la de hoy–, no la de las altas causas y futuro pretendidamente luminoso, sino la de los entretelones cotidianos, la de los absurdos y rigideces tenidos por normales. La Cuba de las colas, los ladrillos televisivos, los burócratas cuadrados, las guaguas, la chapucería y los cambios de turno. La que no salía en los noticieros ni en los informes oficiales.

Su mirada agudísima , sin embargo, no era destructora per se. Taladraba para remover, no para derruir. Y lo hacía apelando al mejor recurso posible: la sonrisa. Quizá por eso muchos siempre lo consideraron un humorista –que lo era, con mayúsculas– y punto; algunos, incluso, lo tildaron como tal con desdén, recelo y hasta rabia, de tanto que los ponía en tela de juicio, en evidencia.

Pero Zumbado, que fue con toda justicia el primero en obtener el Premio Nacional del Humor, merece ser visto –y sobre todo leído– sin etiquetas peyorativas ni reduccionistas. No todos sus textos son humorísticos, aunque buena parte sí, ni todos fueron concebidos para libros o espectáculos.

Varios de sus libros son en verdad recopilaciones de escritos aparecidos en la prensa, donde brillaría en secciones como “Riflexiones”, de Juventud Rebelde, y “La Bobería”, de Bohemia. Como periodista trabajaría, además, en la agencia Prensa Latina, Opina y Sol y Son; colaboraría con Radio Rebelde y con revistas como Revolución y Cultura y La Gaceta de Cuba, y publicaría artículos en medios de países como Chile, Uruguay, República Dominicana, Argelia y la antigua República Democrática Alemana.

También escribiría crítica y cuentos “serios”.

No obstante, sería la sátira social su principal arma. Su fusta justiciera contra lo mal hecho. Y para ello no escatimaría recursos que lo elevan por muy encima de la burla pedestre y la crítica simplona, desde las referencias cultas –o populares, según el caso– y la intertextualidad hasta las invenciones lingüísticas –suyos son términos como “curdonaútica”, “harakrítica” y “narrafismo”– y los juegos de palabras, apelando siempre al ingenio y la ironía.

Un mal día, prematuramente, un todavía hoy inexplicado accidente –que no pocos aseguran se trató de una agresión deliberada en su contra– cambió su vida por completo y privó a los cubanos de sus satíriticos latigazos. No volvió a escribir, ni a hablar con coherencia, y poco a poco muchos de sus lectores y detractores lo relegaron al olvido. Pasarían más de dos décadas, casi tres, antes de su partida.

¿Cuánto hubiese escrito, cuánto risa hubiera provocado, de seguir intelectualmente activo hasta el final?

Por suerte, los humoristas, sus fieles, lo convirtieron en San Zumbado y, aún en vida, no dejaron morir su recuerdo. Le alcanzaría para ver, incluso en su mutismo, alguna que otra nueva recopilación de su obra, esa que también permanece en páginas amarillentas de periódicos y revistas, y en volúmenes como Limonada, Riflexiones, ¡Esto le zumba! y Prosas en ajiaco, que no pocos conservan como reliquias. Una obra que en muchos casos se puede leer como el primer día, por su frescura e inquietante vigencia.

Bien leído, todavía hoy, San Zumbado, los cubanos deberíamos rogar por tu protección.

***

El Arte de la Reunión

Las reuniones son algo así como un misterio. Una cosa que en lo más íntimo de uno mismo, allá en lo más hondo, se intuye que debe tener una cierta función, cumplir un objetivo. Pero no siempre parece cumplirlo, y da la sensación de que el objetivo se escapa como los suspiros se escapan de las bocas de fresa.

Y uno llega a pensar, ¿no será que constituirán un arte? ¿No habrá ahí algún secreto que no hemos descubierto aún?

A veces, por ejemplo, lo citana uno a una reunión (a veces, por ejemplo, ni le dicen a uno para qué), y al rato de estar uno ahí se da cuenta, maravillado, de que ya esa reunión se dio antes. Y se pellizca uno preguntándose: ¿pero ya yo no vi esta película? Y uno se queda perplejo al ver cómo todos los reunidos vuelven a decir lo mismo que dijeron la vez anterior y, lo que es peor, en el mismo orden. Y uno vuelve a cuestionarse: ¿será que lo he soñado antes? ¿Tendré percepción extrasensorial? ¿O será hoy el Día de los Santos Inocentes y esto es una broma cruel que me están haciendo?

Por otra parte, hay reuniones en las que nadie parece saber exactamente cuál es el tema que se discute. ¿De qué se trata?, parecen preguntarse, ¿de qué estaremos hablando?, y uno ve cómo todos hacen serios esfuerzos por encontrarle sentido a la cosa, por buscar el tema perdido –que no el tiempo perdido–, y uno siente como su Pablo Milanés estuviera ahí presente, con su guitarra, cantando aquello:

el tiempo pasa

nos vamos poniendo viejos,

pero la reunión sigue, y uno percibe que el cabello se le torna canoso y la voz añeja, pero la reunión sigue, y sigue joven, llena de loca energía, como el Minotauro en su laberinto, buscándole una salida lógica a todo aquello.

Y existen reuniones sin quórum, porque no acaban de llegar los que tienen que estar, y aunque todo el mundo sabe que nunca van a venir, se les espera de todos modos con esa fe que produce el dolce far niente, el dulce no hacer nada que dicen los italianos.

Generalmente, ese tipo de reunión no es muy productiva, ¡pero cómo relaja los nervios! Es como un sedante, casi como estar de vacaciones en la playa.

Generalmente, ese tipo de reunión no es muy productiva, ¡pero cómo relaja los nervios! Es como un sedante, casi como estar de vacaciones en la playa.

Y las hay, claro, donde ocurren fenómenos parasicológicos, como el de la transanimación o transferencia de almas, que tiene lugar cuando quien la dirige no está muy inclinado a tomar decisiones, y entonces, como por encanto, ya no es él quien dirige, sino que es otro, y de pronto, ya no es ese otro tampoco, y de pronto ya no hay nadie dirigiendo porque la papa está encendida, y se forma entonces una especie de allí fumé que no hay quien lo detenga. Quien haya estado en una sesión de transferencias de almas tiene tema para hacer feliz a cualquier sicólogo.

La reunión-zepelín es otra que puede adquirir características alucinantes. Esta se produce cuando todos los presentes saben, están seguros, sin la menor duda, de que se está discutiendo un globo, pero nadie es capaz de pincharlo. Y se habla, se propone, se analiza, se toma acta y se envían copias a los presentes y los presentes acusan recibo y las secretarias las archivan. Las reuniones-zepelines llevan el espíritu de Matías Pérez.

Están también las reuniones en dos planos, en dos niveles. Lo que se va a discutir no es eso que se va a discutir, sino otra cosa, debido a un defecto de redacción en la agenda. Entonces se produce algo así como un encuentro entre extranjeros, pero sin intérprete. Se dicen cosas deliciosamente ininteligibles, y los reunidos, creyendo, absolutamente convencidos, que dialogan entre sí, se quedan solamente a nivel de monólogo.

Hay reuniones para planear reuniones que habrá y reuniones para discutir las reuniones que hubo y, naturalmente, hay reuniones para plantear que se está cayendo en exceso de reuniones, lo que genera, a su vez, reuniones por departamento para recoger las sugerencias y discutirlas, claro está, en una gran reunión final.

La reunión, indudablemente, debe ser un arte. Y después de todo, riflexiona uno, ¿si tenemos un Ballet Nacional con características sui géneris, si hemos creado un estilo de boxeo propio, con acento nuestro, no será que algunos por ahí aspiran a desarrollar también una Escuela Cubana de Reunión?

Es lo mejor!!