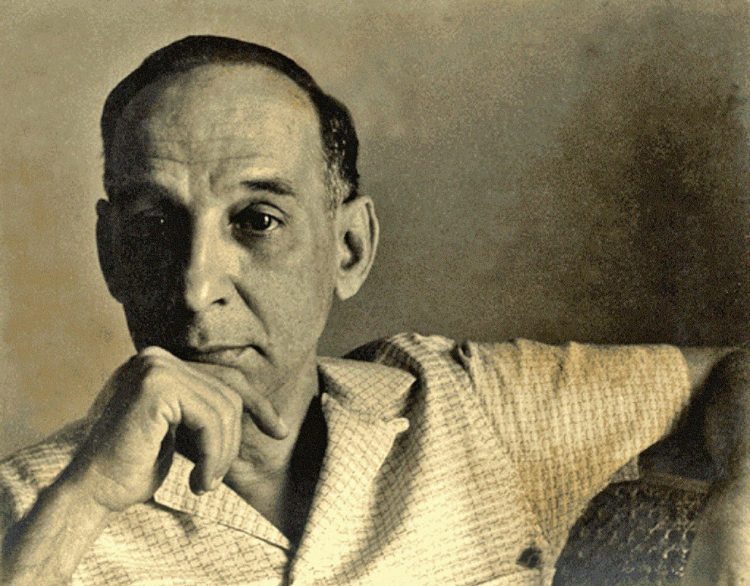

En abril de 1950 Virgilio Piñera (1912-1979) realiza otro viaje definitivo a Buenos Aires. A diferencia del primero, sobre un avión de Panamerican, en 1946, va a bordo del Reina del Pacífico. El barco está entrando en Cartagena, son las ocho de la mañana, hay un calor sofocante pero desde cubierta el panorama reconforta los cambios de temperatura. “Hasta ahora estamos haciendo un viaje magnífico”, escribe.

El Reina… es el trasatlántico de la compañía londinense Pacific Steam Navigation, Company o Compañía Inglesa de Pavores, entonces con veinte años de servicio: nueve mil días surcando el océano, cargando misioneros jesuitas, ancianos bebedores y soldados que escribían cartas donde juraban a sus novias que habrían de regresar.

Pero, también viajaban escritores como Piñera, gente que provechaba el largo trayecto para permitirse un inusual instante de contemplación; comía, veía películas, escuchaba música.

Por esos tiempos, fumaba en exceso y no lograba concentrarse fácilmente. La salud de su madre atravesaba altibajos y pocas cosas lograban borrar su imagen asentada en un sillón.

Esperaba que su estancia fuera por poco tiempo esa vez, y aunque por breves periodos volvió a La Habana, su estancia en Buenos Aires se prolongaría por cuatro largos años que dejaron a su reputación de escritor una novela trascendente: La carne de René.

Para la publicación, noviembre de 1952, Piñera es consciente de que ha sufrido un cambio; en sentido de forma, apariencia y estructura: “porque estos cambios no trastocan la condición humana”, lo escribe a su hermana Luisa. No quiere hacerle creer que lo que ahora vive es mejor, “nadie sabe qué es mejor o peor”, apunta, pero al menos experimenta una traslación.

Algunas veces está seguro de que jamás volverá a Cuba. Otras, da por sentado que en pocas semanas estará junto a la familia. El tiempo avanza. Con treinta y ocho años no se siente ni pesimista ni optimista, la vida no es empeorar o mejorar, es pasar, ser, asistir sin exigirse la comprensión del mundo porque la existencia no encierra nada que se necesite comprender.

Otra cosa ha aprendido de su exilio: las distancias no son tales y lo más importantes de los viajes es su carácter improvisado y fortuito. Viajar tiene que ser una aventura. Su consigna es una: salir como quiera y volver como quiera.

De hecho, en poco tiempo volverá a embarcarse La Habana y otra vez, sin siquiera asimilarlo bien, se verá nuevamente a bordo del Reina del Pacífico. Es enero de 1955 y son 573 pies de eslora, 17 700 toneladas gruesas de peso, 31 pies de calado, tres cubiertas, cinco bodegas, dos botes de emergencia y trece botes salvavidas con capacidad para noventa y cinco personas cada uno.

El barco tiene cuatro hélices y un motor Burmeister & Wain que permite una velocidad de veinte nudos para mover 280 pasajeros en primera, 162 en segunda y 445 en tercera. Uno de estos 445 es él, situado en algún lugar entre puente y cala, pensativo. Observa los asomos de óxido y de abandono que, pese a la magnificencia del buque, surgen en algunas zonas. ¿Habrá más dolor, tristeza y melancolía que en este sitio?, se pregunta.

Todo indica que este viaje significará su última etapa en Buenos Aires, ahora sí, y lleva la intención de convertir Ciclón en una revista de gran alcance entre los intelectuales argentinos. Pero, el ánimo con el que se aproxima al Río de La Plata carece del entusiasmo de los primeros años, y apenas sonríe con los chistes de Luis Lastra, quien en cubierta entretiene a su íntimo Rodríguez Tomeu.

Lastra suelta que al grupo entorno a la revista Ciclón le llaman en La Habana “las cicloneras”. El cubano siempre desahoga su mal humor con un chiste, piensa Piñera: el chiste es la manera más cómoda de hacerle frente a la realidad, o de evadirla. El chiste es nuestra trampa y en él estaremos encerrados como una isla por el agua, hasta que no quede nada, porque el agua como el chiste un día habrá de inundarlo todo y ni siquiera la isla permanecerá allí imperecedera.

Cuando piensa demasiado, Piñera se pone de mal humor y de nada valen paseos por la cubierta de este grande y hermoso buque construido en los astilleros “Harland & Wolff Ltd.” La infinitud del mar también lo pone nostálgico, estado al que subrayan ese bamboleo, las luces y rutinas del barco que, ni siquiera inspiran chistes, sino escenas estrambóticas.

En el camarote escribe a José Rodríguez Feo una carta rebelainesca. Acaba de celebrarse un concurso de vómitos. Las participantes han sido mujeres, mujeres vomitadoras de todas las patrias dispuestas a dar lo mejor de sí porque además de la cantidad los convocantes tendrían en cuenta la calidad del vomito.

Tampoco está a gusto con sus acompañantes de tercera clase cuando se reúnen en el restaurante. Una gallina rellena con sus pollitos a quienes recrimina con un estrepitoso ¡hala!, ¡hala!, el batallón de jamaiquinos todo el tiempo sudorosos y las monjas, Pepe, las monjas que parecieran moscas, merecedoras del infierno, moscas humanas armadas de rosarios y de imbecilidad. ¿Es posible sobrevivir así la circunstancia del agua sobre un barco en altamar?

Le espera un largo periplo, convencer a escritores para que publiquen en Ciclón, sobrevivir la ciudad misma y sus estaciones. Bajará al subte, entrará al cine, llegará a la redacción de Sur vistiendo sobretodo de pelo de camello, bufanda colosal y esos guantes y anteojos de cristales oscuros que lo harán parecer un explorador listo para desafiar los hielos de la Antártida.

De vez en cuando escribe a su familia o a amigos que está a punto de regresar, en mayo, en junio, en julio…, casi siempre advierte que lo hará en barco. “Un nuevo Reina del Mar empezará a recorrer los océanos, porque así lo había creído conveniente la compañía, escribe a Rodríguez Feo.

Un barco a veces era el medio ideal, lo suficientemente lento en su ir y venir como para que no se lo llevara el remolino del tiempo; el mar, como el aire, la oportunidad de escapar a La Habana. Los días vuelan y de no irse caerían sobre él los años como la tapa de una tumba. “Acabaré enterrado en este Buenos Aires”, escribe.