Parece que con cada comienzo de año los registros vuelven a cero, que podemos enterrar el pasado. Se nos ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo. Sentimos que la noche del 31 puede condonar los pecados acumulados. Dios, el universo, o esas fuerzas caprichosas más o menos cercanas que nos vigilan, nos disculpan y se prestan a escuchar las promesas que estamos dispuestos a hacer.

Hace ya mucho que no hago promesas. Las hice durante casi cuarenta años y no cumplí una sola. Montones de buenos propósitos. Notas, jeroglíficos, complejos mecanismos de advertencia esquinados en la mueblería para ser devorados por el polvo y las urgencias de la cotidianidad. Otros resultan tremebundos y vaguísimos: “debo dejarme de tanto descaro y hacer algo útil con mi existencia, ponerme para las cosas.” Más fáciles de cumplir porque son difíciles de fiscalizar. En cambio, hacer cien cuclillas diarias o cepillarse los dientes cada vez que se come algo son imposibles de cumplir.

Si tuviera el ánimo de plantearme algún reto para el futuro, sería tratar de entender a cabalidad mi propia realidad. Ubicar mis coordenadas en el cosmos para actuar en consecuencia y ajustar a ellas mis expectativas. Algo arduo para nosotros sería dejar de considerarnos especiales, dotados o ungidos por dones sutiles pero invisibles para el humano ordinario. Dejar de pretender que esa imperceptibilidad es la única culpable de que no seamos, por ejemplo, sostenidos por el estado como si fuésemos un museo vivo o una institución de mérito. De la misma manera que acumulamos virutas de polvo, sudor y churre y tenemos que ducharnos y cepillarnos a diario, el día a día nos vuelca encima montones de esa arenilla urticante en lo que precisamente consiste. Es algo que más temprano que tarde terminamos por entender y con el conocimiento de la recién estrenada vulgaridad vuelve una vez más el cronómetro a cero y comienza una nueva una carrera, más lúcida. Porque nos toca comprobar si nuestras pretensiones iniciales tenían sentido. Una aplastante mayoría acepta ese primer pescozón como definitivo y se siembra en su parcela local de anonimato colgando el letrero de No molestar: Vida sin otras aspiraciones en ejecución.

Viví casi todos mis años en un entorno particularisimo donde casi todos tuvimos —y aún las tenemos— sorprendentes ideas de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. El refrán de “pueblo chiquito, infierno grande” le queda chiquito a nuestro pueblo tan desproporcionado. Hemos sido el país más justo del mundo, el más heróico, el más sacrificado y con un futuro más promisorio que ninguno. Entre un pasado tan vasto y un porvenir tan luminoso el presente ha sido maniatado de tal forma que es apenas un trámite: una cola, un turnito.

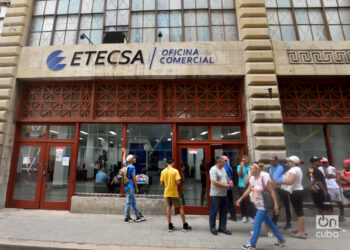

Las instituciones replican este destino mesiánico y atienden a la sociedad civil con mochitos de lápiz sobre pedacitos de papel amarillento que entre la humedad, las polillas y las salamandras durarán apenas unos pocos años. Desaparecerán los registros como lo hicieron los Archivos Imperiales de la Atlántida o los menos improbables de Alejandría. En estos locales donde zumban ventiladorcitos plásticos de la época inverosímil de los soviets, y parpadean tubos de luz fría persiste la observancia de un montón de normas de conductas de los tiempos del Faraón. En medio de los calores incontrolables de la capital, muchísimas instituciones que ni se toman el trabajo de identificarse como tal, exigen una etiqueta rigurosa para ser atendido.

No son ellas, por supuesto, sino la Naturaleza Suspicaz que representan. Su reclamo de respeto. A las que se dedican a administrar las cuotas de respeto que deben recibir de la sociedad civil les parece insultante que se vaya a hacer una gestión en bermuda o en chancletas. Tampoco en camisetas. Y aquí queda la duda de si es una norma unisex o solo para el género tradicionalemente considerado como masculino. Es cuando hay que hacer notar que gran parte de la moda femenina descubre los hombros. Y una buena oportunidad para meditar acerca de la posible naturaleza machista del Gran Institucionalizador o de una repentina discriminación inversa de género.

No son ellas, por supuesto, sino la Naturaleza Suspicaz que representan. Su reclamo de respeto. A las que se dedican a administrar las cuotas de respeto que deben recibir de la sociedad civil les parece insultante que se vaya a hacer una gestión en bermuda o en chancletas. Tampoco en camisetas. Y aquí queda la duda de si es una norma unisex o solo para el género tradicionalemente considerado como masculino. Es cuando hay que hacer notar que gran parte de la moda femenina descubre los hombros. Y una buena oportunidad para meditar acerca de la posible naturaleza machista del Gran Institucionalizador o de una repentina discriminación inversa de género.

¿Qué decir de la etiqueta de las oficinas? Despintadas, descascaradas, intervenidas groseramente para resolver puntualmente problemas de agua, gas o electricidad. Sumando parches, cablecitos, tornillitos, enajenación arquitectónica y locura visual. Lucen como estructuras quebradas sostenidas por fijadores externos. Y la huella del agua que corre y gotea, los huevos de las lagartijas pegados en las esquinas como tatuajes. Los de las salamandras, los de toda clase de insectos. Todo conspira para perfumar el entorno con el olor de la jungla endemoniada.

Pero también los aventureros de los siglos pasados entraron a su vez a la selva en smoking y con porcelanas y espejos de cuerpo entero. Uno de ellos se empeñó incluso en escalar el Annapurna con una mesa de billar. Desistió en pocos minutos. El sentido práctico de los europeos, supongo. No tenemos ese, sino el patriótico y con él hasta el final, con la confianza de siglos de victorias. Cuando era más joven solía reirme de que si transitábamos de victoria en victoria, en realidad resultaba que vivíamos de batalla en batalla. Y no sé si tanto heroísmo es compatible con la vida.

Pero también los aventureros de los siglos pasados entraron a su vez a la selva en smoking y con porcelanas y espejos de cuerpo entero. Uno de ellos se empeñó incluso en escalar el Annapurna con una mesa de billar. Desistió en pocos minutos. El sentido práctico de los europeos, supongo. No tenemos ese, sino el patriótico y con él hasta el final, con la confianza de siglos de victorias. Cuando era más joven solía reirme de que si transitábamos de victoria en victoria, en realidad resultaba que vivíamos de batalla en batalla. Y no sé si tanto heroísmo es compatible con la vida.