Son variadas las formas a través de las cuales una lengua determinada adapta lo que es regla o norma establecida a los usos cotidianos que de ella se hacen. Hablamos de usos que abarcan diferentes contextos geográficos, estratos socioeconómicos o culturales, situaciones más o menos formales, familiares o de intimidad.

En el caso del español, existe un mecanismo gramatical para la intensificación máxima de cualidades. Consiste en el grado superlativo del adjetivo. La condición superlativa se forma a través de dos procedimientos fundamentales: agregando el morfema “ísimo” o combinando el adjetivo en cuestión con “muy”: “muy grande”/ “grandísimo”; “muy bueno”/ “buenísimo”; “muy inteligente”/”inteligentísimo”; etc.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando necesitamos, en el ejercicio de la comunicación cotidiana, añadir un matiz que no es exactamente de naturaleza positiva o neutral? ¿Cómo podemos incorporar ese matiz a palabras que, aun no siendo adjetivos, pueden admitir el grado máximo de realización o manifestación que expresa el grado superlativo? Pues para esas y otras funciones echamos mano, y cada día con mayor recurrencia, a una perífrasis muy popular entre los cubanos: “qué clase de…”

El “qué clase” nos sirve para muchísimos y variados propósitos. En primera instancia se adapta muy bien a la misma función que cumplen los propios mecanismos pautados por la gramática para la formación del superlativo. Solamente hay que formular la frase: “Qué clase de” + la cualidad que se desea agregar + una construcción con la forma verbal “ser”.

Pongamos algunos ejemplos, tanto de frases que intensifican cualidades negativas como positivas. Si una persona suele admitir infidelidades o, de manera general, desaires o engaños: “Qué clase de tarrú tú eres”. Para caracterizar a una persona o bien muy tonta, o bien muy jocosa: “Qué clase de comemierda tú eres”. De quien es traicionero, malvado, embaucador: “Qué clase de hijoeputa tú eres”. En el caso de una persona muy vaga: “Qué clase de huevón tú eres”. Para un idéntico propósito sirve “Qué clase de cojonú tú eres”, pero con la salvedad de que, según el contexto, la frase anterior también puede tener un valor positivo que resalte la valentía, el arrojo o la determinación de una persona

La variante femenina sustituiría “cojonú” por “papallúa” u otra de más impacto sonoro. Pero no adelanto terreno porque al órgano sexual femenino y sus florecimientos lengüísticos se le dedicará pronto un espacio particular.

Otro tipo de construcción nos encontramos cuando se le añade a la cualidad o condición una variante de la forma verbal “tener”. Esta construcción suele manifestar, aunque en grado máximo, un estado temporal, pasajero o modificable del sujeto al que caracteriza. Aquí el “qué clase” posee un matiz adjetivo, en tanto modifica a un sustantivo.

Si alguien está muy embriagado: “qué clase de borrachera tiene(s)”. Si alguien está muy feo, o se viste mal, o parece drogado: “qué clase de prende tiene(s)”. Si se trata de persona oportunista o engañosa: “qué clase de cara tú tienes”. Si lo persigue la mala fortuna: “qué clase de mala suerte tienes”, “qué clase de ossorbo tienes”; y así sucesivamente.

Por supuesto, todas estas construcciones con “tener” pueden ser elaboradas desde la primera persona, lo cual le aporta un matiz más crítico y menos neutral a la frase en cuestión: “qué clase de mareo tengo”, “qué clase de peste tengo”, “qué clase de empingue tengo”, “qué clase de enamoramiento tengo”.

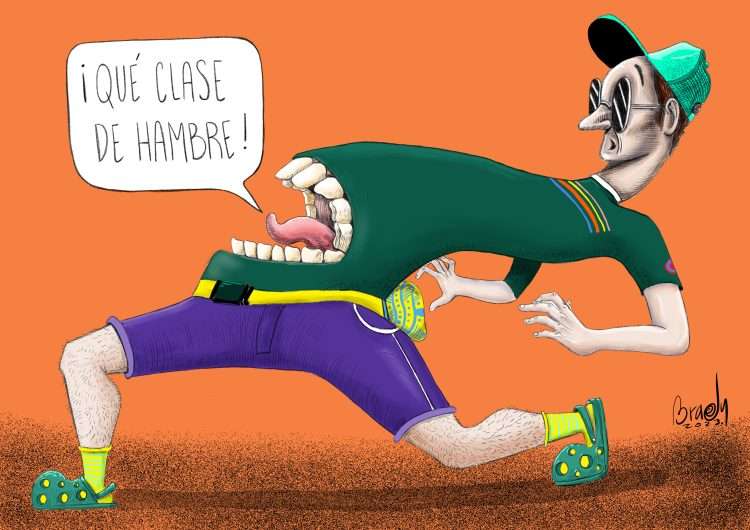

Las posibilidades ciertamente son muchísimas y, en el español de Cuba hoy, suelen ser más populares estas formulaciones coloquiales que aquellas que dicta la lógica gramatical. De hecho, suena muy diferente decir, al entrar a un lugar, “tengo mucha hambre” a “qué clase de hambre tengo”. La segunda es más dramática, pero también más expresiva y contundente. Esa hambre debe ser saciada de inmediato, quien la padece trae riesgo de desfallecimiento.

No es tan ilustrativa la frase “estoy borracho” como “qué clase de peo tengo”.

También podemos encontrar la expresión “qué clase” al inicio de otras locuciones que no utilizan ni “ser” ni “estar” en el cierre de la frase. Por ejemplo: “qué clase de mal genio se manda”, para alguien muy iracundo; “qué clase de (órgano del cuerpo) se manda”, para llamar la atención sobre un elemento de la constitución física, sexual o no relacionado con el sexo; “qué clase de galletazo le dieron”; “qué clase de matá te diste”; “qué clase de aguacero viene por ahí”; “qué clase de carro se compró”; “en qué clase de lío me metiste”, entre otras muchas que dan testimonio de la comodidad enunciativa que comporta este tipo de construcción sintáctica particular.

Tan popular resulta el “qué clase” que, como elemento fraseológico, desarrolla alianzas con otros intensificadores del discurso o asume una significación propia, sin necesidad de complementos gramaticales. Si queremos añadir, por ejemplo, un grado aún más alto negatividad a una frase, el “qué clase” se puede combinar con palabras como “tronco”, “perro(a)” o la partícula “so” antes del adjetivo: “qué clase de tronco de… tú eres”, “qué clase de perro(a) … tú eres”, “qué clase de so… tú eres”, etc. Estas, evidentemente, son construcciones que tienden a ser empleadas en registros menos coloquiales y hasta agresivos.

Por supuesto, hoy nos hemos referido solamente al “qué clase”, pero no es esta la única formulación a través de la cual la lengua cotidiana encuentra las vías para intensificar o expresar un grado superlativo.

Mencionaba anteriormente la palabra “tronco”, que entre nosotros ya no hace solo referencia a una parte del árbol, sino que posee un matiz adjetivo del mismo tipo que “tremendo”: “eres tronco de imbécil”, “se compró tronco de casa”, “sacó tronco de boniato”, etc.

De igual forma tendemos a sustituir en la comunicación informal las nociones de “muy bueno”, “excelente” u “óptimo” por expresiones más cubanas como “bolao”, “empingao”, “encojonao”, “chévere”, o “mortal”. De hecho, en ocasiones la lengua cotidiana y sus usos populares nos presentan primero estas significaciones antes de conocer las que están ancladas en la raíz semántica del término.

Yo, por ejemplo, podría asegurar que de niño conocí primero la idea de “mortal” como relativa a algo muy bueno o muy positivo, antes de relacionarla con la finitud de la vida, con lo que inevitablemente se extingue.

Pero esas también son formas a través de las cuales la lengua nos prepara para conocer la diversidad y riqueza del mundo que describe. De ahí que insistamos en seguir explorando cada día estos senderos que se bifurcan y nos enseñan “qué clase” de variedad y de plenitud tiene el español que nos habita.