|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

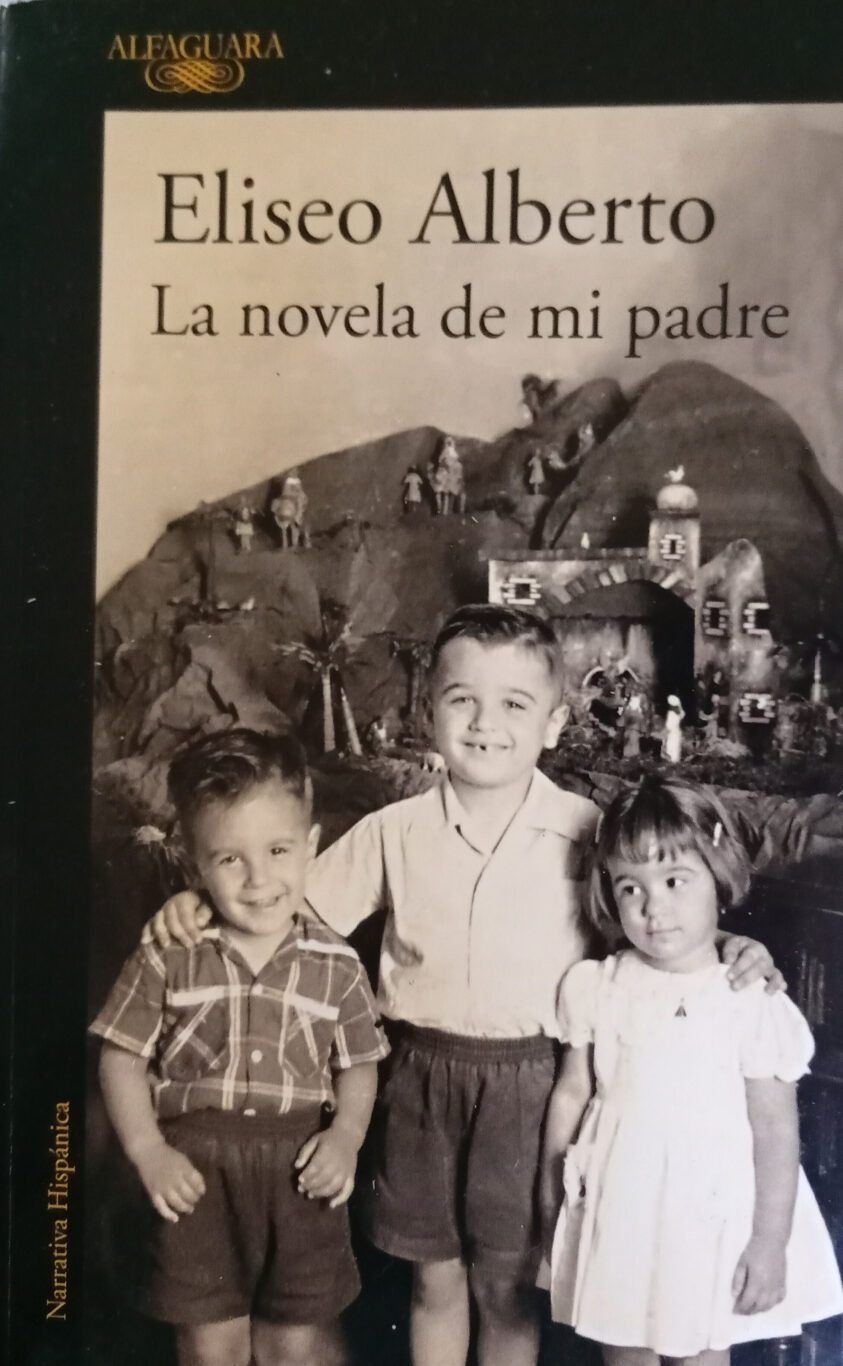

El primer libro que escribió Lichi, La Quinta de los comienzos (1968) —título tomado de un verso de Octavio Smith— permanece inédito. El último, La novela de mi padre (Ciudad de México, 2017), fue publicado de manera póstuma por la Editorial Anagrama.

Mi hermano Eliseo Alberto, Lichi, se interesó desde muy joven por la literatura, como he contado en otras ocasiones. Los tres hermanos leíamos mucho: los clásicos que circulaban entonces (Rapi nació en 1949 y nosotros, los jimaguas, en 1951): Julio Verne, Salgari y muchos otros autores de libros de aventuras. Recuerdo que el primer libro “de adulto” que leyó Rapi fue Los miserables, de Víctor Hugo. Lo terminó llorando. Y fue también el último que leyó. Ya muy enfermo, me pidió que se lo llevara a México, donde vivía. Los cinco tomos de Ediciones Huracán habían desaparecido, pero acababan de publicarlo —creo que por Arte y Literatura— en tres tomos, y se los llevé.

Pero Lichi había descubierto la literatura cubana y devoró todos los títulos disponibles en mi casa, que eran muchos, como podrán imaginar.

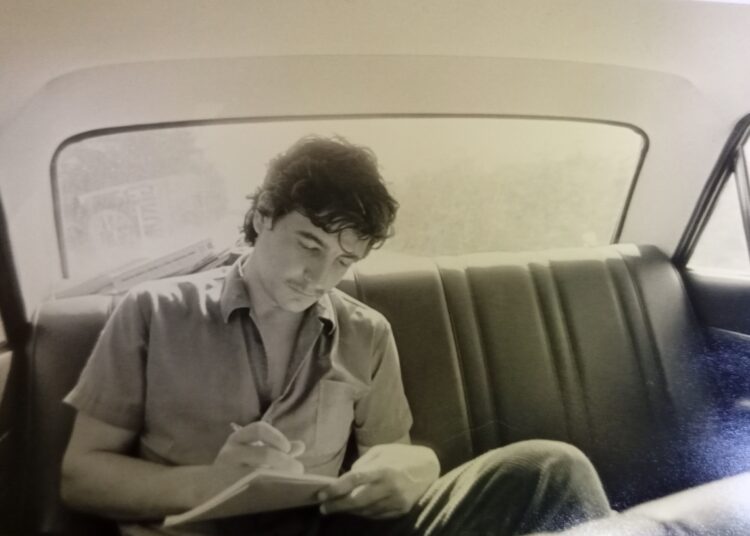

Comenzó escribiendo décimas que le mostraba a tía Fina; no se atrevía a enseñárselas a nuestro padre. Vivíamos entonces en la casa-jardín Villa Berta, en Arroyo Naranjo. En 1968 nos mudamos al Vedado y comenzamos los estudios en la Universidad de La Habana, donde Lichi se graduó de Periodismo. Siguió escribiendo poesía, ejerció el periodismo, escribió una novela para jóvenes y varios guiones de cine. En 1989 se mudó a México con su familia, invitado por Gabriel García Márquez, y allí continuó escribiendo novelas y guiones. Abandonó por completo la poesía, aunque su prosa —imaginativa, sólida, fluida— siempre estuvo tocada, de alguna manera, por ella.

Los libros que quiero comentar no son poesía ni novela. Son una especie de testimonios poéticos sobre distintos momentos de su vida.

La Quinta de los comienzos lo escribió cuando vivíamos en Villa Berta. Tendría unos dieciséis años. No recuerdo si llegó a mostrársela a alguien. Yo sí la leí, y siempre me gustó mucho. Habla de nuestro pueblo, de sus lugares y personajes. Es el primer intento de un joven que cuenta sus vivencias con una prosa sencilla y tierna, influida por la poesía de nuestro padre y por sus primeras lecturas.

Tanto él como yo lo habíamos olvidado. Un día, revisando archivos y gavetas —ya él vivía en México— encontré el manuscrito. Lo transcribí y se lo envié. Son 145 páginas. Nunca me comentó nada ni mostró interés en publicarlo. Su estilo narrativo había cambiado demasiado y prefirió, como muchos autores, dejar ese texto en el olvido. Si se lee La Quinta de los comienzos y se compara con su primera novela publicada en México —con evidente influencia de García Márquez— La eternidad por fin comienza un lunes (título tomado de un verso de nuestro padre), da la impresión de que fueron escritas por dos personas distintas.

Uno de los lugares del pueblo que describe mi hermano es el barranco por donde pasaba una locomotora y el puente de hierro que lo cruzaba, conocido como Cambó, nombre del apeadero que estaba debajo. Lo mandó a construir nuestro tío bisabuelo, el autonomista Eliseo Giberga Gali —hermano de la abuela materna de mi padre, Amelia Giberga— que vivía justo frente al barranco. En nuestra niñez, era la única vía para entrar al pueblo; otras rutas existían, pero alargaban mucho el viaje. Aún se conserva.

En uno de sus regresos a Cuba, Lichi dijo que cuando muriera quería que lanzaran sus cenizas desde ese puente. Así lo hicimos, una tarde lluviosa de septiembre de 2011. Copio a continuación un fragmento del libro, especialmente estremecedor al conocer ese deseo que expresó tantos años después de escribirlo:

A un forastero

El puente de Arroyo Naranjo, el puente estrecho y viejo de Arroyo Naranjo, queda a la entrada del pueblo. No vaya a confundirse con el puente que construyeron hace poco los del gobierno. Es el otro. El de más acá, un poco más acá.

Es conocido por Cambó. Apréndase bien el nombre; el puente de Cambó, la parada de Cambó y, aún más, la tristeza de Cambó. Como lo oye; la tristeza de Cambó. Así le dicen en mi pueblo. Pudo haberse llamado Giberga, como el gran autonomista, pudo haberse llamado de mil maneras, pero de haber sido así, desengáñese, se hubiera derrumbado enseguida. Hay veces que las cosas y las personas solo pueden llamarse de una manera. Nada, que es así.

Pero ya me aparto de su pregunta. El puente cruza la línea del tren a unos diez metros sobre los raíles. De ancho no tendrá más de cuatro metros, y tiene por baranda un hierro oxidado en una sola pieza viejísima de puntal alto y remaches en acero. De largo, de largo, no se asuste usted, serán ocho metros escasos. Pero lo mejor del puente lo guardan sus cimientos. Si baja, y se lo recomiendo, por una escalerita que encontrará a la derecha, entrando al pueblo, ha de ver los inmensos bloques cubiertos de musgos, helechos, y corazones de enamorados que han ido allí a buscar el amor. Y encontrará una caseta azul y amarilla, ¡mire usted que colores!, con nuevos nombres y viejas brujerías. Es la caseta donde para el tren, donde paraba, porque hace años que no pasa el tren de pasajeros, solo el de carga y cuando pasa. Allí, el musgo cubre los años, los nombres, las fechas y los cimientos no lo olvidan. Ande, vaya y escriba su nombre, como si fuese un hombre más del pueblo.

Ese es nuestro puente, por el que usted preguntaba, forastero. Está en la misma curva y no tiene horizontes. Por eso les vecinos del pueblo ya no van mucho. Aquí nos gusta ver a lo lejos. Pero para amar sirve, ¡ya lo creo! Lo más grande es, y no se ría, que no podría llamar de otra manera al puentecito. ¿Por qué, por quién? ¿Desde cuándo responde al viento con ese nombre? ¿Hasta cuándo…? No sabría decirle. Nadie en el pueblo lo sabe. Ni abuela. Ni Severo, que es el más viejo, ni el cura y la miss Francis podrían. Pero no importa. Apréndase bien el nombre y no habrá pérdida posible. Quizás por eso solo puede llamarse así: Cambó. ¿Le parece extraño? Lo entiendo. Pero… ¿por qué se va, forastero?, perdóneme si he sido muy hablador, no se vaya se lo pido.

Si quiere no baje, aunque perderá lo mejor. Es un puente seguro, no hay nada que temer. Es cierto que yo… ¡Mire… oiga, amigo! Se va usted y no me ha dicho ni su nombre…

“El puentecito cruzarás, hijo, como yo tantas veces en el coche de tío Eliseo; como yo tantas veces. El puentecito… Hace mucho tiempo fue de madera… El puentecito cruzarás hijo, por donde todos los hombres del pueblo, en otros vientos. Frescos… Entre otros aguaceros atravesará tu cuerpo. Entre otros grises raros. En otro coche”.

El último

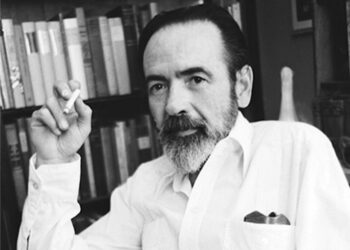

Su último libro también es un conjunto de recuerdos, pero ya con un estilo muy distinto. Tras la muerte de nuestro padre encontré, entre sus papeles, un documento mecanografiado y manuscrito fechado en 1945. Su título era Narración de domingo y era un proyecto de novela. En cuanto pude, se lo envié a mi hermano. Era muy difícil de leer, pues la letra de mi padre en aquella época era muy diferente de la que tendría más tarde. El personaje principal se llamaba Cayetano.

Lichi comienza su libro narrando en detalle el día en que murió nuestro padre. Los tres hermanos estábamos en México, pues él pasaba una temporada allí. Semanas después, estando ya yo en Cuba con mi madre, encontré ese documento. Lichi lo tomó como guía para hablar de ese proyecto y para reconstruir historias de nuestra familia. El primer capítulo trata sobre esos dos temas: la muerte de nuestro padre y el hallazgo del manuscrito.

En La novela de mi padre, Lichi intercala varias cartas de nuestra madre a nuestro padre, quien se encontraba de viaje en Estados Unidos, en 1946. Todavía no se habían casado; lo hicieron en 1948. Las cartas resultan muy simpáticas. Muchos me han preguntado si son reales o invención de mi hermano, pero son absolutamente reales. Yo las transcribí y se las envié a mis dos hermanos.

En ese libro, Lichi cuenta anécdotas de nuestra niñez y juventud en Arroyo Naranjo, y revela aspectos de la vida de nuestro padre y de su familia que nunca antes se habían dado a conocer, como la relación entre su abuela, Amelia Giberga, y su padre, Constante de Diego. A mí no me gustaba que abordara esos temas tan engorrosos y tristes, pero él entendía —y tenía razón— que ayudan a comprender la personalidad de nuestro padre.

Es un libro muy bien escrito. Su hija lo encontró en la computadora de Lichi con la palabra “Fin”, aunque tal vez él no alcanzó a hacer esas revisiones que siempre realizaba. Es un texto extremadamente conmovedor y cálido.

Ambos libros, el primero y el último, son importantes testimonios de su vida y de la de nuestro padre y familia.