|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Cuando comencé a localizar a Rodolfo de la Fuente (Holguín, 1954) para proponerle esta conversación, tuve una duda. ¿Cómo abordar las diversas facetas de la creación por las que ha encausado su vida? Poeta, músico, fotógrafo, hombre de la radio… En cada una de estas tuvo/tiene un quehacer intenso, y tomar cualquiera para explorarla a fondo deja afuera otras luces y sombras que componen su retrato de hombre de la cultura.

Finalmente, opté por armar una mixtura, como sucede en las conversaciones de café, donde de un tema a medio desarrollar se salta a otro, y de este a otro, y así…

Voy a dejar por aquí algunos datos de Rodolfo que servirán al lector para orientarse en este intercambio tal vez medio caótico.

Es el autor de la canción “Mujer si la distancia es esa huella”, que popularizara el grupo Manguaré a inicios de la década de los 80 del pasado siglo. En el concurso 26 de Julio que auspiciaba las FAR, obtuvo en 1982 el premio en el género de décima con el libro Paisaje y pupila. Durante 27 años trabajó en Radio Habana Cuba como director y escritor de programas, lo que propició y estimuló el acercamiento sistemático a los géneros de la música cubana, tema que ha desarrollado en múltiples conferencias dictadas en Puerto Rico, España, Panamá, Colombia y Estados Unidos.

Hay mucho más, entre premios obtenidos por sus composiciones, y su participación directa y activa en el decursar de los primeros años del Movimiento de la Nueva Trova, pero ahora nos apremia el diálogo.

¿Qué condiciones y sucesos de tu infancia pueden haber decidido el desarrollo de tu sensibilidad artística? ¿Cómo era el ambiente de tu casa? ¿Fuiste un lector temprano?

Mi madre fue básica en eso. Era una mujer culta y sensible, pero le tocó criar cinco hijos a fines de los 50 y ya en los 60, y eso fue duro. Mas supo repartir el amor a cada uno de acuerdo a la personalidad de cada cual. Nos inducía a leer, sobre todo aquella maravillosa colección que era el Tesoro de la Juventud, y cantaba bastante afinada.

Papá a veces escribía, leía y hacía discursos en fechas martianas. Una vez mandó un cuento a Bohemia. Gustaba de tomar sus cervecitas a la caída de la tarde, a veces molido del domingo rojo en la caña. Yo lo acompañaba al verde laboral, pero no al dorado etílico. Y me sabía los nombres de los boleros y los cantantes que escuchaba. Y esos boleros se me quedaban grabados, y siguen ahí. Había equilibrio en la familia.

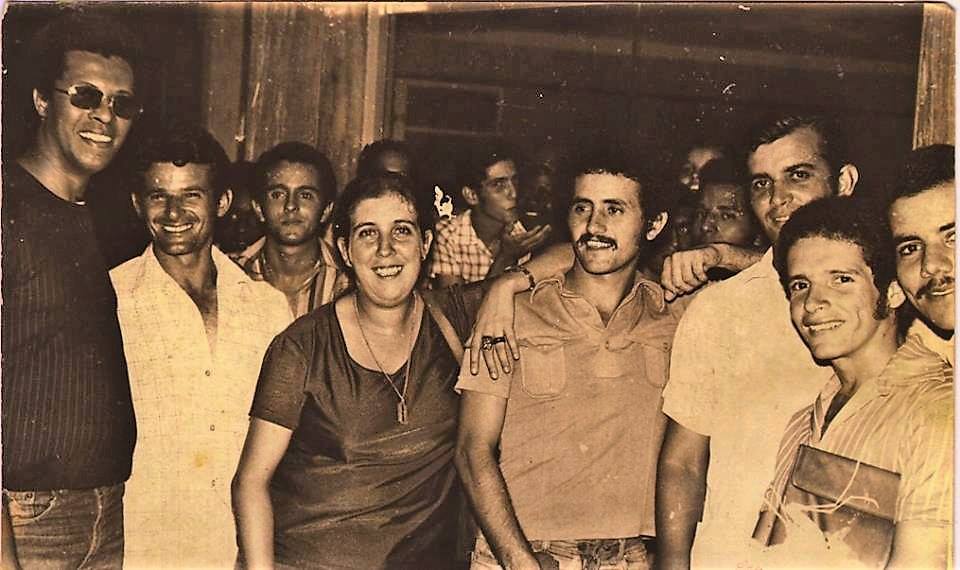

Nueva Gerona, Isla de la Juventud, 1978. En la primera fila, de izquierda a derecha, los miembros de la MNT Eduardo Ramos, Sara González, Rodolfo de la Fuente, el poeta Francisco Mir y dos cuadros de la Ujc. La cabeza casi fuera de campo corresponde al también músico Efraín Ríos. Foto: Cortesía del entrevistado.

¿Cuál es el punto de origen de tu relación con la música? ¿Se oía radio en tu casa? ¿Qué cantantes primaban en tu gusto infantil?

Teníamos un viejo radio Hallicrafter siempre encendido. De ahí brotaba todo el mundo sonoro de los 60 y de antes, pero no creo que en ese momento mi vínculo con la música fuera más que de oyente. Mis cantantes eran Los Zafiros, pero Jorge y Benito andaban en la onda de Los Beatles. Me burlaba de ellos y les decía que no entendían las canciones, pues no hablaban inglés.

¿Esas predilecciones continúan vigentes?

Todavía me emocionan los Zafiros, y me ubican en paisajes y sentimientos de aquellos tiempos. Aunque después entré también en la onda Beatles. Y sigo en ella. Una vez vi a Beny Moré en unos carnavales en Holguín, y me quedé alelado mirando cómo se movía y decía “oooh vidaaaa”.

Todos los gustos de entonces siguen, incluidos los puntos guajiros y algunas rancheras. Recuerdo como si fuera ahora una mañana luminosa que mamá entró al cuarto donde estábamos Benito, Jorge y yo, haciendo sonar una guitarra criolla. Mis hermanos armaron tremenda bulla de júbilo, pero yo no.

Aunque le pasé la mano por curiosidad zoológica, para ver cómo era aquel animal sonoro, no me interesé en aprender, como mis hermanos, que iban “sacando” acordes y hasta pudieron buscar las equivalencias en el piano, cosa que nunca he podido o querido hacer, ni estudiar música, por lo que nunca me he considerado un músico, sino alguien que inventa canciones. Y mira tú, hasta llegué a ser miembro de la Asociación de Músicos de la Uneac y, por tanto, “colega” de Harold Gramatges y Frank Fernández.

Frank, en su casa, en buena onda, tomando unos tragos junto a su esposa Alina, me soltó: “Tú no eres músico, tú eres poeta”. Alina puso una cara de pena del carajo, y le dijo: “Ay, Frank, ¿cómo le vas a decir eso a Rodolfo?”. Me reí y acepté que tenía razón.

Algo muy similar me sucedió con Alberto Cortés en 1982, durante una visita que hizo a La Habana. Estábamos hospedados los dos en el Hotel Riviera, y varias veces desayunamos juntos. Oyó un casete con mis canciones, y después opinó: “Las músicas son limitadas, pero los poemas son muy hermosos”.

Nada, que no soy músico, sino un poeta que trata de poner música a lo que escribe, aunque creo que con los años algo he aprendido. Mucho tiempo después le enseñé una canción a Frank y me dijo que la música estaba buena, y hasta me dio un premio por esa pieza; Silvio y Pablo formaron parte del jurado. Fue en un concurso por el XX Aniversario de la UJC. Mi canción no tenía nada que ver con la temática del certamen, pero a ellos les gustó, y la metieron. El tema se titula “Un día cualquiera para siempre”, y en un disco la canta Argelia Fragoso con orquestación de primera de Juan Marques Lacasa. Está en YouTube, por si tus lectores quieren escucharla.

¿Cuándo tuviste conciencia de que mediante la poesía y la música podías dar curso a tus inquietudes existenciales?

La poesía llegó primero. Mamá nos recitaba a Martí. Yo tenía oído para la rima, aunque lo primero que hice fue verso libre, allá por mis 16, con transfusiones de Vallejo, Miguel Hernández, Quevedo…

No olvido que en 1971 fui enviado por Waldo Leyva, entonces director de Literatura de Oriente, a leer mis poemas en Bayamo, ante un público. Como no tenía carnet, tuvieron que llevarme los de Cultura a la policía para documentarme y poder hospedarme en el hotel. Allí levantó acta una carpeta de dos dedos ágiles. Hay un documento oficial, emitido por autoridad competente, donde consta mi condición de… Poeta Provincial.

Soy fan de la décima y del soneto. Mi primer y único libro, publicado en 1982, es de décimas. No he tenido mucho interés en publicar más.

En una ocasión se aparecieron en mi casa los queridos amigos Alex Pausides y Pedro López Cerviño para decirme que querían publicar un libro con los textos de mis canciones, que iría acompañado por un disco donde estas estarían interpretadas por mí. Les dije: “Deja ver, a lo mejor después”, que yo les avisaba. Alex se echó a reír y le dijo a Cerviño: “La mayoría de los poetas le caen atrás a los editores, y a este cabrón los editores vienen a su casa y se da el lujo de decir que no”.

Volviendo a la infancia. El leer llevó al escribir, porque no colmaba la lectura mis expectativas de adolescente. Había mucho en los libros, pero mis vivencias, como la de todos, eran y son únicas e irrepetibles, y pugnaban por expresarse.

Y desde la poesía hice alianza con la música; que a fin de cuentas, en la antigüedad estaban juntas. Todo buen poema trae su música intrínseca.

¿Cuándo, de qué modo te reconociste como artista?

Creo que aún no lo he hecho, y a estas alturas, pasados los 70, dudo mucho que lo haga. La vanidad que podía tener, o el querer hacer valer una condición, ya desaparecieron. Sí, me he pasado casi 40 años “dándome a desconocer”. Este “batir de alas en la ceniza” que ejerzo en estos días es más para dejar testimonio, como pedía Eliseo, que para recibir aplausos.

Aún me queda libido, pero la ejerzo en materias no literarias. Después de que dejé de actuar en público habitualmente, en 1985, en ocasiones me he presentado en conciertos o peñas de amigos.

Yo soy un tipo ahí, que por más de 50 años hace cosas de arte, en la poiesis, que es la creación en sentido general, según el origen griego de la palabra. Sinceramente, nunca me tomé muy en serio eso de ser artista, quizá porque tuve el privilegio de conocer muchos artistas enormes, de esos que te impresionan con lo que dicen y componen, o pintan, o versan, o cantan. Nunca me sentí en esas ligas.

Era y soy un modesto poeta, un modesto trovador y un modesto fotógrafo. Nada más. También tengo engavetada literatura para niños: un libro de poemas, otro de cuentos y una obra de teatro musical con 15 cancioncitas, que hice a pedido de Bebo Ruiz, y nunca se estrenó.

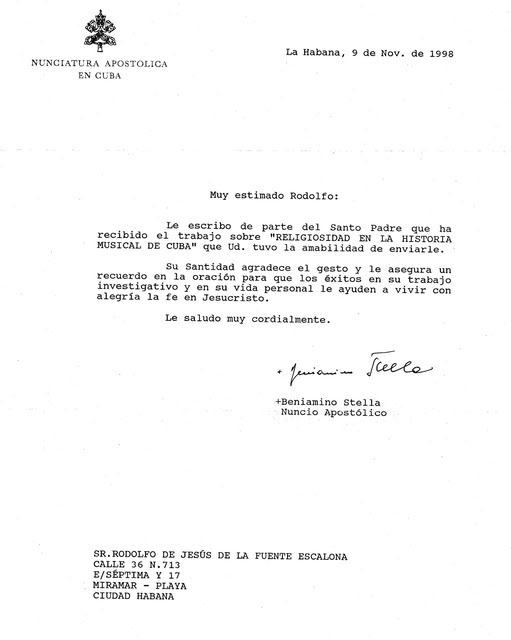

En el campo de lo que pudiera llamarse ensayo, están por ahí las partes de un libro sobre la expresión religiosa en la cultura cubana: plástica, poesía, arquitectura y música; y ensayos anexos sobre Varela y la religiosidad en José Martí. Traté de publicarlo para la visita del papa Juan Pablo II a Cuba, pero fue imposible, por el poco tiempo que había, según me dijo todo el mundo. Créeme, hablé con casi todo el mundo, y nada. Entonces llevé un resumen impreso a la Nunciatura y se lo dejé al Papa con la secretaria del Nuncio. Ella me garantizó que se lo entregaría al santo padre, que al parecer estaba, pues el papamóvil se veía parqueado ahí adentro.

¿Tú conoces a alguien al que el Papa le haya enviado un recado? Pues me conoces a mí. El papa me envió un mensaje a través del nuncio. Tengo la carta, que es muy especial para mí, pues ese Papa (y yo no soy católico ni practico ninguna religión) era admirable en todos los sentidos.

Estuviste en los albores del Movimiento de la Nueva Trova. ¿Cómo viviste esos años fundacionales?

El MNT se fundó en diciembre de 1972, y me vinculé a él en marzo de 1973, por lo que entro en el radio de los fundadores, aunque no estuve en Manzanillo. Pero la placa que está donde se fundó el MNT la puse yo, en 1982, junto a un pequeño grupo de trovadores entre los que estaban Sara González y los integrantes del grupo Manguaré. Se costeó con dinero de mi bolsillo.

Esos años, esa fraternidad, fueron hermosos y los recuerdo como un calorcito que arropa aún el corazón. Tantos buenos amigos dispersos en la edad y la geografía.

¿Te sigues considerando un trovador? ¿Más cerca de Sindo que de Silvio?

Creo que soy un poeta-trovador, pero un trovador doméstico, de mi casa. Y estoy en equilibrio entre Silvio y Sindo, que son dos partes de un todo. De hecho, tengo una canción que los une en el espíritu armónico y melódico, pasando por Franz Liszt.

Recuerdo algunos textos de Noel Nicola que causaron gran revuelo entre los trovadores “viejos”. Noel fijaba posiciones, algo así como un canon, que les hicieron pensar que estaban siendo desplazados. ¿Fue así? ¿Se trataba de lucha generacional o del nacimiento de una estética nueva?

Recuerdo esa entrevista en El Caimán… La Nueva Trova fue sectaria en sus comienzos. Había una figura en el reglamento de la organización llamada “vedetismo”, que era lo relativo al trapo y la lentejuela, de la que huíamos como el diablo a la cruz por convicción estética y anticomercial.

Y si a esa actitud sectaria le sumas el apoyo oficial que tenía el MNT, era para que el resto de los músicos populares tuvieran sus ojerizas.

En el Guzmán de 1979, con mi canción “Mujer, si la distancia es esa huella”, hubo una sorda confrontación. Dijeron que debieron darme el premio, pero como el jurado o buena parte de él era del “otro bando”, no resultó así. Fue el único año en que el premio de la crítica, que obtuve, no coincidió con el gran premio.

En 1980 el MNT lanzó una consigna: ¡Todo el mundo al Guzmán! Recordarás cómo fue aquello: Santiaguito, Donato, Xiomara Laugart…, muchísimos trovadores le tiraron al concurso.

Esas suspicacias, que nunca debieron ser, comenzaron a romperse en ese mismo año, cuando Pablo se unió a Miguelito Cuní en el Festival del Son de Guantánamo. Cantaron “Convergencia”, que era como una metáfora de la unión convergente que vino después.

Estaba ahí, me di cuenta del valor simbólico de eso, y se lo hice saber a Pablo esa noche; le dije que era un vigía y un adelantado, porque también unió el filin con la nueva canción, y dio paso a viejas figuras casi olvidadas, como Compay Segundo, en sus tres discos Años.

El Oriente cubano es la cuna de la trova. Conocí en el principio de sus carreras a Freddy Laborí (Chispa) y a Augusto Blanca. Lo que hacían en esos momentos se inscribía con naturalidad en la trova de siempre.

Hay casos y casos. Augusto, por ejemplo, tiene más de esa trova santiaguera y está presente en su canciones, en los temas que trata, en su manera de hacer ciertas figuras en la guitarra, alguna que otra tomada de Cucho El Pollero, como en el inicio de su canción dedicada a Santiago de Cuba y su historia. Chispa era un campesino de Baracoa que tenía toda la magia de esa zona y del campo cubano en general, y la llevó a sus canciones.

Entre tantos trovadores que trataste a lo largo del tiempo, ¿cuáles son tus personajes favoritos? ¿Señala un cantautor de ese movimiento que consideres infravalorado?

Sin dudas, Silvio y Pablo son las cotas más altas. Haber podido compartir con ellos en eventos, reuniones y escenarios, poder catar su condición humana y hasta su sazón (Pablo hacía unos potajes fuera de liga), lejos de las luces y las cámaras, es una experiencia que guardo. Con Silvio, especialmente, me une una gratitud extra artística. Me dio una ayuda invaluable en un duro momento de mi vida. También lo hizo con otros trovadores que no menciono, pues haría la lista muy larga.

Ahora, el más completo de todos es Pedro Luis Ferrer. Canta, toca, compone, orquesta, y su espectro temático es universal, te puede hacer reír y llorar. Su trabajo de investigación se traduce en música, como lo que hace con el changüí. Él pudiera encabezar la lista de los subvalorados.

Creo que la música popular cubana es la mayor aportación de nuestro país a la cultura universal. ¿Qué piensas de esta afirmación?

Los conquistadores españoles buscaron el oro por todas partes y no había. Porque el oro de Cuba es su música, que ocupa el primer lugar en la conformación de la imagen del país, más que el azúcar y el ron.

¿Aún compones? ¿Cometes poemas? ¿Cuándo dejaste de cantar profesionalmente? ¿Qué decidió que dejaras de hacerlo?

Mis últimos números datan de 2024, justamente por petición y estímulo de Augusto Blanca y Silvio, que me ayudaron en mi momento difícil y me dijeron: “Haz canciones”.

He puesto en mi Facebook algunas, grabadas en videos in situ, de las que hice en esa coyuntura muy especial que tuve por dos años y medio. Poemas sí he hecho, algunos en los últimos tiempos, y a cada rato hago algo y lo pongo en mi Facebook, lo mismo que mis fotos.

Me dedico más a vivir la poesía que a hacerla. Quiero decir, a vivir poéticamente, que es disfrutar con toda conciencia y profundidad del paisaje, de la madrugada sublunar, del café que es como el té de Proust. De una hermosa mujer que pasa con formas de soneto, del vuelo de un ave, e imaginar todo eso en versos que pienso, pero no escribo.

Entre muchas otras facetas, eres un hombre de la radio. ¿Cuáles serían los hitos de tu paso por ese medio? ¿Qué te dejó la radio en términos de experiencia?

La radio me dio herramientas y posibilidades de ampliar mi mundo. Trabajé la mayor parte de mi vida laboral en eso. Primero, en Radio Caribe, en la Isla; y después, en Radio Habana Cuba, casi 25 años. Ir a eventos musicales en todo el país, conocer y entrevistar músicos, me dio una visión de nuestra historia musical muy especial.

Eres hermano de Benito (Mayohuacán, autor de “Oxígeno”) y de Jorge (profesor de Estética). ¿Cómo era la relación entre ustedes? ¿Hubo colaboraciones?

Colaboración como tal, no hubo. Pero sí muchas conversaciones y el conocimiento mutuo de lo que cada uno hacía. Benito era un artista muy singular. Una voz poderosa y matizable; componía muy bien. Por cierto, quien le dio a Willy Chirino la canción “Oxígeno” en la mano, fui yo, en 1990.

Jorge era el más inteligente de todos nosotros, y también tocaba guitarra, pero en descargas íntimas, familiares. La única colaboración con Benito fue ir a cantar una de sus canciones durante un concierto que hizo en el Centro Pablo.

Vives fuera de Cuba desde el 2016. Habiendo sido un personaje tan activo en la isla, ¿cómo fue tu adaptación a otro ámbito cultural?

Nunca pensé irme a vivir a otro lado. Mis últimos años en Cuba salía poco. Después de la muerte de Helio Orovio, dejé de ir a la Uneac; antes iba casi todas las tardes.

En 2015 miré detenidamente el panorama y me di cuenta de que el país iba hacia el capitalismo. No no es que yo sea socialista, es que después de pasarme tantos años contribuyendo a la construcción del socialismo, me pareció que meterme en otra construcción iba a ser muy doloroso e incómodo a mi edad, y entonces me vine para donde ya está hecho y funciona, al menos para mí.

Al comienzo sí fui a algunas actividades, presentaciones de libros, pero en realidad no soy muy de esa vida social, prefiero estar en mi casa. Vivo solo, pero siempre tengo algo que hacer, o nada que hacer, el dolce far niente o el ocius poeticus, que es base de la creación.

Cuando piensas en Holguín, ¿qué es lo primero que te viene a la mente?

El parque Calixto García, los amigos poetas de entonces, la madrugada, los primeros poemas.

Viviste largos años en La Habana. ¿Cuándo visitaste por primera vez esa ciudad? ¿Qué impresión te causó? ¿Tienes algún vínculo afectivo con la capital de Cuba? Sitios de la ciudad que tengan para ti una significación especial.

Fui a La Habana por vez primera en 1967. Tenía 13 años. Y lo que hice fue lo que todos los guajiros, pasear, mirar los edificios altos y la cantidad de carros de prisa, y tomar una foto en el Capitolio.

La segunda vez, en 1971, estaba parando en la casa de una tía, a dos cuadras de la Uneac. Tenía 17 años y era, o creía ser, poeta, y ahí conocí a casi todo el mundo. Cuando pienso en La Habana, pienso en mi casa, mi hijo y su mamá, mi colección de discos y sellos, El Jardín y 23 y G a las 5 de la tarde, con un sol de oro que se escapa.

¿Puedes compartir con nuestros lectores cinco poemas que consideres esenciales para conocer tu trabajo en ese campo?

Del viejo guerrero a su hijo, en materia de regresos a Ítaca

Avanza ya, hijo mío…

Eliseo Diego.

Rotos ya los puentes y quemadas las naves,

hijo mío,

qué va quedando del esplendor

y el estruendo de tantas batallas interiores,

cuando ya ha muerto el perro ciego

que sabía mirar con el olfato, por encima

del polvo

y podía discernir entre la sangre seca de tanta cicatriz

la real identidad,

y movía su cola de esfinge.

Se ha hecho tarde ahora que es el ocaso

y el sol es tibio aún

y lame compasivo los campos con su polvo fino

que siempre regresa.

Hay un sabor a derrota que viene

con el aire del sur, ah, hijo,

y tú esperas mansamente una señal,

un signo que puedan traer las aves

que sólo pasan presurosas en silencio

y olvidan su origen remoto

centradas tenaces en su destino de hierba.

Te he dejado en herencia no sólo

todo el tiempo, ese

que se mece suave como ola de mar,

la cuerda que me libró del canto

con argucias y acechos, el remo indócil,

sino también

– nunca lo olvides-

el deseo irrefrenable de volver.

2023

![]()

Coger lucha

Yo cojo lucha.

Voy con mi cólera y su ola contra

el que deja lo de hoy para mañana y hace esperar la vida

contra el que se equivoca y arguye que es humano

contra el que mira por encima del hombro a los de a pie

al que supone que el tiempo ajeno es suyo.

No me siento conforme y niego mi canción

a los papeles sucios

a los que el vientre les pesa demasiado, más que la verdad,

al que teme a la espina y gusta de las rosas

Voy contra el que no se apura

porque la vida

es larga.

Yo cojo lucha.

Le echo la jauría de mi rabia

a los mercaderes y su templo

al que teme y se calla

al que acaba a las cinco y a más nadie

a los que necesitan original y copia sobre todo

al que secretamente subestima y abiertamente ordena

a los que no se van ( y se han ido por dentro )

a los que aprueban un porciento y no a un alumno

a los que se engañan entre sí

y alzan un muro hueco a la vida que hacemos.

Contra todos

—bestias de calma y bloqueo—

no paro mi canción definitiva

a pie de obra

no bajo la guardia:

desde aquí los denuncio por traidores.

Yo si cojo lucha.

La Habana, 1981

![]()

El otro huracán y la misma palma

La palma

es el alma

del campo cubano.

Cuando huracán

tumba al guayacán

no tumba a la palma

que soporta en calma

tal viento malsano.

Del pueblo cubano

la palma

es el alma.

Desamor

Es inútil toda la poesía

Sino puedo lograr que regreses.

Es inútil que al llegar tú me beses

Porque el ¨hola¨ parece un ¨adiós¨.

Es inútil

Que me digas ¨te quiero¨

Confundiendo el verbo con el modo

En que todo

Se fue desvaneciendo,

En que todo

Ya se desvaneció.

Y es inútil

Que te baje la luna,

O que cambie, o que nunca te olvide,

Es inútil

Que te pida que cuides

Lo que tú no supiste guardar.

Es inútil

Toda la madrugada.

El pasado, la luz, la emoción.

Como inútil

Resulta esta canción,

Como inútil

Hacerla para ti.

Es inútil

La verdad, la mentira

Porque todo lo teje el azar.

Es inútil

Este recomenzar.

Es inútil

Engañarnos así.

21 de agosto, 2004

![]()

Claro de luna

…que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad.

Agustín Lara

Esa luna de ayer

oculta entre el follaje de la noche,

acechando cómplice los besos

de los amantes perdidos en el deseo,

alumbrando los parajes oscuros

de los poetas y los suicidas,

remota y próxima

como la ilusión

de un niño,

ya no está.

Esta luna

la misma y distinta

desde que el mundo es mundo,

la que miraba al pasar y esperaba

fugándose,

fijada en la foto de ayer,

hoy

ya no es en verdad

aquella misma luna,

ni su luz es ya luz,

ni su sombra será

su penumbra,

ni es la luna

que vendrá mañana.

Sino que ahora

-y para siempre-

es y será sólo recuerdo.